历经三十六天的航程,一九二五年九月六日,敬隐渔所乘的昂热号邮船驶抵马赛港。当年到法国学习的中国青年在马赛登岸后,或去巴黎,或去法国中部的大城市里昂,因为巴黎有许多著名的高等学府,而里昂有建于中国境外的独一无二的中法合办大学——里昂中法大学。敬隐渔去了里昂,却因为里昂是从马赛前往瑞士的必经之地。他是那么急于见到仰慕已久的罗曼·罗兰,九月七日到里昂,九月九日就以一封只有一句话的短信向“最亲爱的导师”宣布:“我明天乘七点钟的火车来瑞士,希望明晚就能见到您。”

去日内瓦的火车一天有三趟,敬隐渔乘的是早上七点十五分从里昂佩拉什火车站始发的一趟。里昂到日内瓦一百六十二公里的路程,竟然走了五个多小时。下午一点四十分,他在日内瓦转车前往洛桑。在洛桑,他等了两个半小时才登上一列停经维尔纳夫的慢车。不过,从日内瓦开始列车便沿着蕾芒湖新月弓背似的北岸蜿蜒前进,山清水秀,美不胜收。尼庸、莫日、洛桑、佛威、蒙特勒,越接近维尔纳夫,敬隐渔的心情越激动。傍晚六点半,他终于在维尔纳夫下了车。

维尔纳夫的法文名字Villeneuve虽然意为“新城”,实则是一个历史悠久的小镇,此时约有两千居民。他走出车站,前面不远就是蕾芒湖,在火车上隔着树帘隐隐约约的湖光,此刻在他的眼前袒露无遗。他后来在散文《蕾芒湖畔》的开篇对初见的蕾芒湖有一段精彩的描绘:

我到新村下车。脱卜脱卜的车声载着最后的搭客驰去既远,忽然是一片寂静和旷阔。刚才隔着树帘瞥见的一线湖光,竟完全露出它的镇静光明的景象了。平湖面上,扬着佛式的澄清,伟大和自然的感觉。庄严的亚尔伯山脉(本文作者注:即阿尔卑斯山脉)被翠烟笼罩,下边照在碧湖里,上边剪断苍天,觉得人性的私欲都踏在足下了。

敬隐渔惋惜许多游人止步于蒙特勒;而维尔纳夫这蕾芒湖东北端僻静的一隅,好似桃花源,却只有倾慕自由和罗曼·罗兰这位自由使徒的人才来问津。触景生情,他紧接着写道:

凡读过《尘嚣以上》(本文作者注:即《超乎混战之上》)和《约翰-克利斯朵夫》的“新生”者,必要说这湖山的美景恰配得它的高标出尘的住客,罗曼·罗兰。

蕾芒湖北岸不仅风光绮丽,而且是欧洲浪漫主义的故土。佛威和维尔纳夫这两个小城,同属瑞士法语区的沃州,卢梭的小说《新爱洛依丝》的主人公朱丽叶和圣普乐的故事就发生在佛威。小说结尾,朱丽叶奋不顾身跳进湖里救落水的幼子、最后自己溺亡的动人场面,就发生在维尔纳夫西面不到两公里的希雍堡附近。佛威又是《忏悔录》中的华伦夫人的故乡。华伦夫人在卢梭青少年时对他善加呵护和引导,对他影响甚大。卢梭在《忏悔录》中满怀感激的描绘使她垂名后世,佛威这地方也随之扬名:

日内瓦湖的景色和湖岸的绮丽风光,在我心目中老有那么一种难以形容的特殊魅力,这种魅力不只是由于风景之美,而是由于一种我自己也说不出的、使我感动、使我兴奋的更有意味的东西;每当我来到沃州这地方的时候,就引起我许多感想,使我思念到:这是华伦夫人出生的地方;除此以外,我觉得还有一种比所有这一切更神秘更强烈地使我心情激动的原因。我一定要在这湖畔有一处果园,而不是在别处;我要有一位忠实的朋友,一个可爱的妻子,一座小屋,一头乳牛和一只小船。

在开浪漫主义先河的卢梭的感召下,许多欧洲人到这里来发思古之幽情,法国画家德拉克洛瓦画了与拜伦这首名诗同题的油画;德国诗人歌德,法国作家雨果、大仲马,丹麦童话作家安徒生,俄国小说家陀思妥耶夫斯基、托尔斯泰,法国画家库尔贝,波兰作家显克微支……接踵来到蕾芒湖畔,在这里流连。

一八八三年雨果下榻维尔纳夫的拜伦旅馆,附近民众得知消息,聚集在旅馆前向他欢呼,年轻的罗兰恰好在那里,看到过年迈的诗翁,留下难忘的印象。一九二一年夏初他故地重游,先下榻维尔纳夫的拜伦旅馆,十月初便定居在近旁的奥尔加别墅。从那里,隔着三株杨树,能看到明镜似的蕾芒湖像微微飘荡的浮云。罗兰一八九二年和出身上层的犹太姑娘克洛蒂尔特·勃莱亚结婚,因意趣不合于一九○一年离异,一直独身,母亲也已去世,他便把父亲艾米尔、妹妹玛德莱娜从法国接来作伴。他们就住在离奥尔加别墅不远的一座名叫里奥奈特的别墅里。

敬隐渔在镇上唯一的港口旅馆订好了客房,就径直前往罗曼·罗兰的住处。奥尔加别墅在镇子西边,去那里还要走一大段路。但敬隐渔并不觉得远。他从来景仰伟人,然而只能远远地向他们致敬;这一次在伟人中竟得到一位朋友,而且此刻就在前面,他步履轻松,好生欣喜!

时近黄昏,夕阳晚照,一片宁静。敬隐渔爬上一条幽僻的山路,忽地看见青葱柔软的斜坡上那简洁的奥尔加别墅。那是一幢一底一楼带顶室的普通的乡间住宅,楼前一块小园子;乡村常见的篱笆围墙;挨着小路的一侧有一个柴扉。按照乡间的习惯,柴扉旁挂着一个信箱。多少个日夜梦寐以求,不辞艰辛地远涉重洋,就是为了这一天。可是等到梦想就要实现,敬隐渔反而难以置信,仿佛是在梦中,直到他定睛看清了信箱上写着的名字:罗曼·罗兰。

一个年轻的女仆把敬隐渔引进小客厅。客厅一角摆着一架钢琴,那是视音乐如生命的罗曼·罗兰不可或缺的东西;中间有一张长桌,上面堆满了书。

罗曼·罗兰是个极勤劳的笔耕者。他正在几管齐下地写几部作品:《大革命戏剧》的序曲《圣枝主日》,又一部巨型小说《欣悦的灵魂》的第三部《母与子》,和他称之为“忏悔录”的回忆录《内心旅程》。但是他知道敬隐渔今晚到访,正等候他。敬隐渔还在观赏小客厅,罗兰已闻声而至。敬隐渔在发表于一九二六年一月《小说月报》的访问记《蕾芒湖畔》中写道:

顷刻,轻轻地,笑融融地进来了伛偻、清瘦、劲遒的诗翁。他显乎有四十余岁。在奥妙的眉毛底下,眼光灿亮,透过眼镜。它们时而活活地表现他灵魂的动,时而远远地去了。有时一丝微笑如清风一般拂过他脸上的和平。他的口自然宏辩的,却腼腆开言,显乎他是修身养性素有功夫的。他轻轻地说话,声音和蔼而清彻。

敬隐渔以敏锐的观察、饱蘸着情感的洗练的笔墨,把平和、睿智的罗曼·罗兰活灵灵地表现在动态之中,音容笑貌和性格内涵都跃然纸上。这正是他仰慕已久的罗兰。

罗曼·罗兰表示很高兴接待一位中国朋友,他钦佩中国以往的修养和明哲。

罗曼·罗兰的父亲和妹妹也来了。父亲艾米尔快九十岁了,不甚言语,习惯了和自己养的两个猫儿作伴。妹妹玛德莱娜比哥哥小六岁,和蔼而博学,是获得英文教师资质的,翻译过英国作家哈代和印度诗人泰戈尔的作品,不过她现在用许多时间来帮助哥哥的大业,承担起哥哥的秘书的角色。随着父亲和妹妹的出现,气氛更加活跃。敬隐渔不但看了客厅和书房,而且还看了罗兰的小小的寝室。寝室墙上挂着甘地像,床头是一张托尔斯泰像和一幅耶稣复活的画。法国人一般不让来客参观卧室,敬隐渔受到了特殊的礼遇。

晚餐时,老老少少四个人围成一桌,轻松愉快,就像家庭聚餐。法国人习惯边吃边聊,罗兰和他的家人对敬隐渔本人和他的国家兴趣浓浓,敬隐渔俨然成了主讲。

敬隐渔在《蕾芒湖畔》中主要向读者介绍主人罗曼·罗兰。现在,让我们翻开罗兰档案,通过罗兰一九二五年九月十日的日记,看看八十多年前的这个星期四的晚上在奥尔加别墅做客的敬隐渔。

年轻的中国人、《约翰-克利斯朵夫》的译者敬隐渔来访。他从上海直接抵法。他离开时日本和英国军警刚杀害了一些支持罢工运动的中国学生,那里一片混乱。他几天前才在马赛下船,在欧洲第一个访问的就是我。

罗曼·罗兰对敬隐渔的到访感到特别地高兴。这个二十四岁的年轻中国人,不远万里,专程来访,非比寻常。罗兰甚至掩藏不住自豪之感。

谈话当然从敬隐渔的自我介绍开始。他虽然年轻,但他的身世丰富而又曲折。他在主人一家关切的目光下娓娓而谈,叙述细腻而生动,尽管罗兰日记的记录高度精炼:

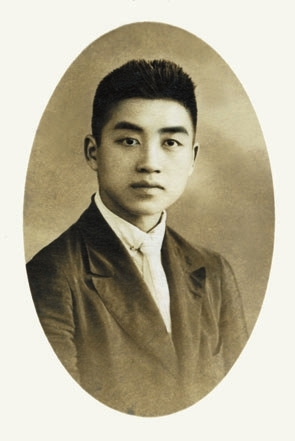

他个子矮小,样子聪慧,不欢快,有点身体不适。越洋旅行期间他饱受其苦。他很早就失去双亲,童年没有欢乐。从八岁到十六岁,他在一座天主教修院接受教育,那修院在山上,十分偏僻;后来,他到上海在中法工业专门学校读书。

他是少有的通晓法文和拉丁文的中国人(特别是知识分子)之一,但他不会英文。他说在中国很难找到法文书籍;是一个法国伙伴借给他,他才偶然读到《约翰-克利斯朵夫》。我的作品中他只读过这一部和《超乎混战之上》。

敬隐渔从四川到上海,阅历可谓全面,观察可谓真切;他所提供的中国内地和沿海最大都会的情况,对罗兰都很有认识价值:

战乱绵延,无休无止,没有从中走出的希望。北方各省相对平静一些。可是在共和国的其他地方,在政治和精神方面则是完全无政府状态。对外国人不再像从前那样仇恨了。人们害怕外国人,可又欣赏他们,而在上海,人们尽量利用之,人们陷于金钱的狂热。人民绝对地文盲。另外,工人很少,工厂很少:大量的是农民,或者小手艺人。交通不便。铁路很少。常用的运输方式仍然是人力车和轿子。大多数中国人从来没有见过汽车,也没有见过铁路;连牲口拉的车都少见。更多的是比牲口还要多和便宜的扛夫。

接着,敬隐渔又着重介绍了中国意识形态领域的现状:

中国的思想和艺术处于完全停滞的时期。民国成立以前,在很长的时间里,只不过是一种古籍的考证,甚至不再努力赋予过去的经典作品以新的生命,而只满足于评点和“净化”。自那以后,中国对现代的思想和形式跃跃欲试;不过它还处在咿呀学语的阶段。看不到任何令人感到温暖和鼓舞的精神光亮。只有刚刚去世的孙中山,是人民的最高的良知。但他的光芒太局限于政治。

在蕾芒湖畔的静谧中,在这个温馨的夜晚,一个中国青年和一位举世闻名的思想家和文豪,就这样开怀畅叙。敬隐渔能够和心仪的伟人近距离接触,自然心情激动。罗曼·罗兰听这个中国青年用熟练的法语滔滔不绝地讲述遥远东方的事,所讲的一切又是那么新奇而现实,对自己了解那个“遥不可及”的世界是那么有益,也异常地兴奋。

这顿晚饭吃了很长时间,他们谈到了许多问题,但还远未尽兴,约定明天再叙。

在一九二五年九月十一日的罗兰日记里,中心人物依然是稀客敬隐渔。罗兰先为他笔下的敬隐渔肖像进一步勾线着色:

敬隐渔在维尔纳夫度过了十一日的白天。他二十五岁,但他看上去更年轻。他说他没有病,但他肉体上和精神上都感到异常的疲倦,严重时,令他不堪忍受。可怜的小家伙好像极度地孤独。

就是在这天的谈话里,敬隐渔批评了他以前所在的天主教修院排斥中国文化教育的做法,讲述了他自学中文所做的努力。不过,关于传统的中国文化,他告诉罗兰,在新文化运动破除了孔子迷信以后,当下人们对儒家持批判态度:

当前对儒教的反动,是因为直到帝制垮台前,它对中国思想施加的专横霸道,那时,没有任何其他学说被官方容忍。

罗兰关注外国哲学在中国的影响。敬隐渔向他介绍了唯心主义和唯物主义在中国的斗争:

柏格森的哲学中国人是知道的;但是目前,欧亚的唯心主义并不被看好;最新一轮的较量是在它和唯科学主义派之间进行的,后者得益于更现代和更灵活的武器而取得了胜利。甘地及其学说在中国毫无影响。相反,可以看到很多列宁的画像;共产主义者,虽然人数不多,在中国南方很活跃。

午饭后,主人陪客人外出散步。天上染着猫儿眼色和金色。翠微间青草的清香仍是阳春天气,汝拉群山的绝顶上已蒙了一层初雪的轻纱。一边沿湖前行,罗兰一边用手杖指点着,向敬隐渔介绍了拜伦旅馆、希雍堡、佛威,以及湖对岸紫气围绕的阿尔卑斯山下一个法国和瑞士分治的小村庄,欧战时他的家人曾到那里和他隔桥相会,一座小桥把世界分裂

……

二人继续交谈。说到佛威,罗兰很自然地问起卢梭以及西方文学在中国翻译的情况。他在这天的日记中又写道:

卢梭的作品只有《社会契约论》被译成中文。现代的法国作家中翻译较多的是吉·德·莫泊桑和阿纳托尔·法朗士。(敬隐渔翻译过后者的一篇作品)但是一般来说,我们的文学作品都是通过英文转译的。德国文学也一样。

听敬隐渔说中国文化遗产没有得到很好的传承,罗曼·罗兰深感痛心:

最令人难过的是,得知今日中国似乎不仅丧失了对思想的兴趣,也丧失了对语言——它过去的艺术语言的兴趣。(例如,在音乐方面,人们已经不会读古老的曲谱。剧院,糟透了,演的总是那几出老戏,原有的音乐遭到歪曲,几近消亡。)现代中国背负着一个腐烂中的死人般的伟大的过去,它深感屈辱,正设法摆脱它,却又无以取代。

这次倾谈话题丰富、内容深入,表现了敬隐渔高超的法语水平,更加坚定了罗曼·罗兰对这个中国青年的信心,从此敬隐渔成为他衷心认可的唯一的“我的《约翰-克利斯朵夫》的译者”。

这次倾谈给罗兰提供的大量信息,也更加坚定了他的基本政治信念。他在一九二五年九月二十一日给友人俄国作家高尔基写信,还激动地称道自己最近和中国人的“饶有兴味”的会晤,并且说:

欧洲并非被敌对的东方毁灭。它在自我毁灭,把地球其余的广大地区都发动起来反对它。至于它的文明,它正扮演着英国传教士手中的《圣经》的角色,有意无意地充当着银行和大公司的代理人,剥削世界。它剥削不了多久了!

罗曼·罗兰同样关心敬隐渔的当前和未来。他最关心的是敬隐渔去哪里落脚。敬隐渔向往的一直是巴黎。可是,他现在听从了罗兰的建议,决定安身在里昂。罗兰在这天的日记中又写道:

敬隐渔即将定居在里昂,那里生活不像巴黎那样昂贵,而且有一个人数相当多的中国移民群体。他将在那里完善自己的法国文学的知识,争取通过博士论文,同时完成《约翰-克利斯朵夫》的翻译。他已经翻译了两卷,第一卷正在上海发表。

罗曼·罗兰主张敬隐渔在里昂学习,还有他没有明言但同样看重的一点,那就是里昂风气淳朴,而繁华的巴黎充满诱惑,他担心西方文明的美酒会让这个稚嫩的青年人受到毒害。

敬隐渔告别时,罗曼·罗兰以他的《甘地传》《爱与死的游戏》以及末卷《约翰-克利斯朵夫》相赠。不过,敬隐渔带走的不仅是几本书,更有罗兰一家的亲情。他从此成了罗兰的弟子和被保护人。罗兰的关怀,将在他此后的人生中,无论是顺利还是艰难的关头,都发生重大的影响。

敬隐渔在《蕾芒湖畔》中谦虚地说:“我料到这恐怕是第一回才自神秘的极东,自古老的中华诱来了一位青年拜访。”笔者阅遍罗兰日记和书信,可以肯定敬隐渔的确是造访奥尔加别墅的第一个中国人。梁宗岱、汪德耀、阎宗临、曾勉,这些同代的知识青年,都是受到敬隐渔蕾芒湖畔拜师的启发和鼓舞,才相继拜访了罗兰。

二○一一年九月二十三日,为了寻找逝去的时光,笔者和夫人来到瑞士维尔纳夫。现代的电气化“火车”不再发出脱卜脱卜的声响。走出车站,仍旧是一片柔和的静谧。步行三五百米,穿过滨湖路来到湖边,一幅壮阔的中国山水画似的天下罕有的美景豁然展现在眼前:蕾芒湖这欧洲西部最大的内陆湖泊,从我们脚下伸向无垠。它由阿尔卑斯山无数条溶雪的激流和汹涌的罗纳河水汇注而成,但它却碧水如镜,波浪不兴,真正是有容乃大;举目远眺,湖对岸,阿尔卑斯山脉干峰峥嵘,山头白雪皑皑,山腰云雾缭绕,雄奇险峻中蕴含着坚忍高洁;而这一切又都倒映在清澈的湖水中,彷佛在和我们亲近。联想起敬隐渔在《蕾芒湖畔》中的描写:“庄严的亚尔伯山脉被翠烟笼罩,下边照在碧湖里,上边剪断苍天”,我慨叹八十多年的光阴并未让大自然的容颜稍改,也为敬隐渔的神来之笔历久弥新而心折。身临其境,我更能够领悟敬隐渔的话:“这湖山的美景恰配得它的高标出尘的住客,罗曼·罗兰。”

我们沿着坡路几经转折,经几个中学生指点,终于看到一块路牌:“罗曼·罗兰林荫路”。奥尔加别墅就在这条路的九号。瑞士人民以罗曼·罗兰的名字命名他生活、写作、战斗过的街道,是对这位卓越人物最好的纪念。

我们来到罗曼·罗兰林荫路九号。昔日“乡式的篱落”已经被修剪得十分工整的高高的绿篱代替,“半掩的柴扉”已经变成关得严严实实的宽大铁门,两扇门做成一宽一窄闭合的黑色郁金香花瓣的形式,宽的一扇上画着几支白色的郁金香。门左边嵌着一块醒目的标牌:“罗曼·罗兰别墅”。别墅今日的主人是一位法国实业家。我们正在大门前拍照,来了一位邮递员,告诉我们别墅的主人目前不在这里。我们围着高高的绿篱徘徊,通过绿篱的间隙从几个角度向里面探望。是它,是它,虽然经过装修,有些改变,我们还是认出了昔日的它!双层的小楼,屋顶有一个老虎窗……啊,终于见到了你,奥尔加别墅!

我们依依不舍地离开奥尔加别墅,感觉中,仿佛刚从昔日那座朴素的山村住宅中走出来。像当年罗曼·罗兰陪伴着敬隐渔一样,我们顺坡路而下,不出二百米,越过拜伦林荫路,就到了昔日的拜伦旅馆。那座原建于一八四一年的旅馆,现已改为老人之家,但雨果在阳台上向欢呼的人群致意的情景永远留在维尔纳夫的史册。从那里向右方眺望,希雍堡屹立在水中,我们索性再接再厉,去抚摸一下相传拜伦参观时在地牢石柱上留下的印记。从希雍堡出来,我们再向西行,走到佛威,重温卢梭和华伦夫人的故事……而在这令人心旷神怡的漫步中,我眼前不断闪现的是,拿着手杖的欧洲长者罗曼·罗兰和中国青年敬隐渔一边并肩漫步一边亲切交谈的身影。

(本文作者系旅法作家,法国文学研究专家和翻译家,法国国家科学研究中心研究员,著有《敬隐渔传》(人民文学出版社2016年9月出版))

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制