一、第一部诗集是哪一部

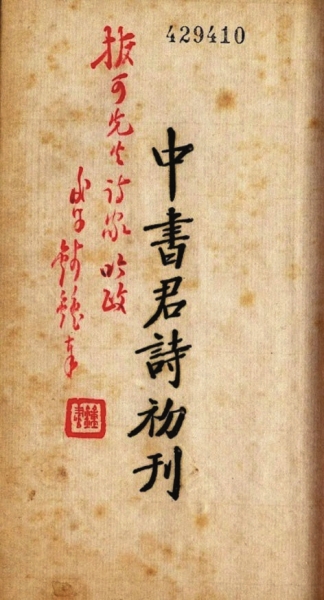

钱锺书一生写过不少旧体诗,但也只是到晚年才公开出版诗集《槐聚诗存》。这本诗集几经删订,最后出来的就薄薄一册。钱锺书的诗稿显然不只《槐聚诗存》。这其中悔其少作的心理非常明显。其实青年时期,也就是刚开始写诗的时候,他热情很高,对收集出版自己的诗作还是很感兴趣的。那时他就自费印刷过至少两本诗集,即《中书君诗初刊》和《中书君近诗》。那么,《中书君诗初刊》是不是钱锺书的第一部诗集呢?严格来说,他的第一本诗集并不是《中书君诗初刊》。

钱锺书的第一本诗集应是《中书君诗》。吴学昭介绍,1933年早春,钱锺书在清华还有半学期,他将中学毕业后1930年春至1932年冬所写的诗,编成一集,即《中书君诗》。但这本诗集并未付印,而是“手抄自订本”,“呵冻写与季康”,“这是他最早的诗集”(《听杨绛谈往事》)。这是专门送给女朋友的。这本诗集他是准备正式印制的。为给诗集增重,他特请陈衍作序:“来海上前亦有诗数十首,写定乞石遗诗老为序。”(这是钱锺书在其后印制的《中书君诗初刊》跋语中所言)

陈衍的序很快收到。同一时期,钱锺书给在上海光华大学任教的父亲钱基博去函,汇报读书写作近况,自然提及该诗集:“赐《韩文读语》《骈文通义》并石遗丈为儿诗序,一一收到。”“儿诗拟于《文学史》脱稿后,编次付印一百小册,费二三十元,纸张须讲究,聊以自怡,不作卖品,尤不屑屑与人争名也!”(《上家大人论骈文流变书》,《光华大学半月刊》第一卷第7期,1933年4月10日)他对诗集印制寄予较高期望。印制此集,不是为了博名,而是“自怡”。但不仅他的《文学史》没出版(只有《中国文学小史序论》发表),就是这本诗集也未印制。钱锺书本人以后也从不提及这本手抄自订本《中书君诗》。

常被人称作钱锺书第一本诗集的《中书君诗初刊》,其实是钱锺书第一部印刷的诗集,也大概是他可以称得上是“书”的第一本书。这本书是他到光华大学后自费印的,刊印于1934年年底,那时他二十四五岁。1933年夏,钱锺书从清华毕业。是年秋,他到光华大学外文系任讲师。他当时之所以到光华工作,是为了满两年服务期的条件,期满好报考公费留学。

《中书君诗初刊》其实也是本小册子,诗不多,印数也很少。诗作内容也不复杂,因刚涉入社会,心思眼界经历所限,大部是情诗或师友交往感怀诗。1934年三四月间,光华大学春假期间,钱锺书北游,到母校清华见女友杨绛,兼拜访师友。期间,他写了22首七绝,总名《北游纪事诗》。这组诗最先以《春游纪事诗》(19首,未作注)名发表在《光华大学半月刊》第2卷第8期(1934年4月15日)上,署名“师郑”。不久,这组诗又发表在《国风》第4卷第11期(1934年6月1日)上,少了一首,却多了小注。他在题下说明道:“原廿二首,今录廿一首,本载日记中,故略采本事作注以资索隐。”他将这组诗和另外22首诗(其中《红柳曲》一首仅有存目)放在一起,汇成《中书君诗初刊》。光华期间,钱锺书与张杰(挺生)同事,关系很好,睡在一个房间,对面床。这本诗集就是在张杰等人的鼓励下印的。故该诗集跋语中有言:“陈君式圭、张君挺生怂恿刊拙诗,忍俊不禁。”

《中书君诗初刊》前有钱锺书自序:

二十二年秋七月,始乞食海上。三匝无依,一枝聊借;牛马之走,贱同子长;凤凰之饥,感比少陵;楼寓荒芜,殆非人境;试望平原,蔓草凄碧;秋风日劲,离离者生意亦将尽矣!境似白太傅草原之诗,情类庾开府枯树之赋。每及宵深人静,鸟睡虫醒,触绪抽丝,彷徨反侧,亦不自知含愁尔许也!偶有所作,另为一集,吴市萧声,其殆庶乎尔?二十二年中秋前日(自二十二年秋至二十三年春,得诗六十余首,凄戾之音,均为付印。此集所载,断自二十三年春至二十三年秋,择刊若干首)。

从自序写作时间和内容看,是1933年中秋前一日作(括号中的文字显然是后来补的),他刚离开清华到上海光华大学时,还未有北游一事。文字弥漫的是一种离愁,一种初入社会的孤独感。从1933年秋到1934年春,他写了60余首诗,但收到这本《中书君诗初刊》中的,主要还是1934春到1934年秋之间的部分诗篇。那60余首诗,他准备再出一集的,不知出了没。跋语写于1934年重阳后10日,交代了诗集出版过程,及用旧序的原委:

陈君式圭、张君挺生怂恿刊拙诗,忍俊不禁。因撰次春来诸作为一编,仍以旧序冠其首而付手民。来海上前亦有诗数十首,写定乞石遗诗老为序,则留以有待。譬之生天先者,成佛反后耳。旧作《答颂陀丈》有云:“不删为有真情在,偶读如将旧梦温。”《秋杪杂诗》有云:“漫说前贤畏后生,人伦诗品擅讥评。拌将壮悔题全集,尽许文章老更成。”逝者如斯,忽焉二载,少年盛气,未有以减于畴昔也!二十三年重阳后十日锺书记尾。

撰写自序和跋语的时间相隔一年。从这些序跋及已印诗集能看出,钱锺书有一个完整的类似于编年的出诗计划。1930年春至1932年冬其所作诗编成《中书君诗》(手抄自订);1933年秋到1934年春60余首诗,“凄戾之音,均为付印”(似未印);1934年春至1934年秋所作诗,即《中书君诗初刊》也。——他是多么珍惜这些“少年盛气”之作!

二、“壮而悔之”

《中书君诗初刊》印出后,钱锺书分送师友,其中,老先生陈衍和清华老师吴宓都收到了赠书。吴宓收到书后,赋诗一首:《赋赠钱君锺书〈中书君诗初刊〉》(见《吴宓诗集》),首句即为:“才情学识谁兼具,新旧中西子竟通。”对学生一如既往地称赞。陈衍对《初刊》中的诗也是肯定的,在《石遗室诗话续编》中征引多首,评价很高,激赏有加。但陈衍不一定讲的都是真心话,他并不赞成钱锺书一味写这种“才子诗”。

钱锺书这个时期的诗风和《槐聚诗存》中的完全不一样,那时他擅长写这类“才子诗”,格调绮丽,词采华丽。他自言:“19岁始学为韵语,好义山、仲则风华绮丽之体,为才子诗,全恃才华为之,曾刻一小册子。其后游欧洲,涉少陵、遗山之庭,眷怀家国,所作亦往往似之。”(吴忠匡《记钱锺书先生》)“小册子”即《中书君诗初刊》。

据郑朝宗说,钱锺书也是在陈衍的教导下,改变了诗风:“在青少年时代,钱先生也曾走过一点弯路。那时他风华正茂,词采斐然,身上难免沽些才子气味,爱学做张船山、黄仲则等风流人物的近体诗,被父执陈衍老先生看到了,着实把他教导一番。陈老告诉他,走那条路子,不仅做不出好诗,更严重的是会‘折寿’。钱锺书果然从此改弦易辙去探索风格高的诗路。”(郑朝宗《但开风气不为先》)

钱锺书自己认为,是牛津留学“归国以来,一变旧格,炼意炼格,尤所经意。字字有出处而不尚运典,人遂以宋诗目我。实则予与古今诗家,初无偏嗜,所作亦与为同光体以入西江者迴异。倘于宋贤有几微之似,毋亦曰唯其有之耳。自谓于少陵、东野、柳州、东坡、荆公、山谷、简斋、遗山、仲则诸集,用力较劬。少所作诗,惹人爱怜,今则用思渐细入,运笔稍老到,或者病吾诗一‘紧’字,是亦知言”。(吴忠匡《记钱锺书先生》)诗风开始慢慢转变。

随着诗风的转变,年龄和学识的增长,钱锺书对自己第一部印制的诗集《中书君诗初刊》越来越不满意。1940年2月,他在发表于《国师季刊》第6期上的一首《得孝鲁书却寄》诗中说,冒效鲁“哂我旧刊诗,少游是女郎。乃引婵娟来,女弟比小仓。我笑且骇汗,逊谢说荒唐”。诗后注曰:“余二十四岁印诗集一小册,多绮靡之作。壮而悔之。”1947年12月,上海《大公报》函请18位学者和作家,书面回答几个问题,前两个是:我的第一本书是什么?它是怎么出版的?钱锺书答:“一部五七言旧诗集,在民国二十三年(1934年)印的。几个做旧诗的朋友怂恿我印的,真是大胆胡闹。内容甚糟,侥幸没有流传。”(《大公报》1947年12月11日)晚年钱锺书出版《槐聚诗存》,1934年前诗一首未收。他在《槐聚诗存·序》中解释了未收的原因:“及毕业中学,居然自信成章,实则如鹦鹉猩猩之学人语,所谓‘不离鸟兽’者也。本寡交游,而牵率酬应,仍所不免。且多俳谐嘲戏之篇,几于谑虐。代人捉刀,亦复时有。此类先后篇什,概从削弃。”

北京李颋先生和晚年杨绛有交往。他曾在广西师范大学档案馆央求管理员复印了一份钱锺书赠与冯振的《中书君诗初刊》。他兴冲冲地把诗集复印件呈示到杨绛面前。“杨先生看了捂着嘴乐得特别开心,说:‘钱锺书一直想毁了这些诗,还是让你们挖出来了。’”李先生说:“要不然我留给您,免得传出去。”杨先生笑着说:“不用,你留下吧。”(转自2019年1月29日“钱迷杨粉交流”微信群)钱锺书是多么后悔写这些诗啊!

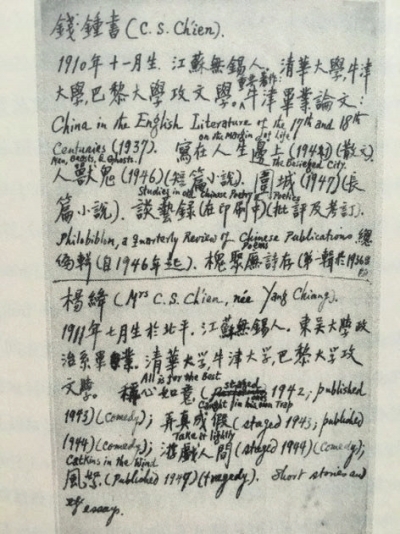

有一个令人纳闷的问题。1948年,钱锺书在上海参加中华全国文艺界协会登记时,自己手写了一份简历(见图)。在这份简历中,钱锺书重点列出自己的“主要著作”,他特别把当时没有公开出版的牛津毕业论文(1937年)和自印诗集也列在“重要著作”中,可见对它们的重视。该诗集记为,“《槐聚庑诗存》(第一辑于1936年出版)”。(钱锺书曾作诗《槐聚庑诗》,刊《新语》1945年11月17日第4期)如果不是《中书君诗初刊》,难道在1936年又印了第二本?而大家熟知的是,他的第二本印制诗集《中书君近诗》,是1940年在蓝田国立师范学院时印的,不可能指的是这本诗集。如果这本《槐聚庑诗存》就是《中书君诗初刊》,你能说他不重视吗?

三、“中书君翩然临故园”

《北游纪事诗》是《中书君诗初刊》的重要组成部分,实际可作北游日记观(他确实记在日记里了),从中大致能看出他在北平的经历,人事有迹可循,也是很有意思的。

钱锺书在清华时,埋头读书日子多,出去溜达时候少,北平的名胜他不一定去了多少(据《听杨绛谈往事》说,他只去过香山和颐和园,还是学校组织的集体游览),故首句有“今年破例作春游”之语。这次利用春假北上,“3月30日行,4月1日至”。回母校后,他住清华学堂大楼(即一院)。钱锺书重返母校不久,就被《清华副刊》记者知道了。他们以《老大哥消息:中书君翩然临故园》为题,迅速报道了这件事。“老大哥”“翩然”到“故园”,这有多亲切,多看重,多惊喜啊!翻看当年的报道,我们从这些旧纸张中,依稀能想象出中书君那时在清华“叱咤风云”的丰采和影响。《清华副刊》这则报道刊出时,钱锺书还在北平,虽不能细述情节,但多少也能还原彼时的历史情境;

前园内作家第五级老大哥中书君,自去岁毕业后,即被聘为上海光华大学外国语文学系讲师;并任中国评论周报编辑。日昨记者忽晤君于园内,丰彩依然,并有一“哥儿”伴行,殊形亲密,记者颇讶其际此草长莺飞,江南春光正好之时,胡竟仆仆风尘重来旧都,经一千八百秒钟之探访始知君于客夏已与本校研究院Y女士互订鸳盟,奈平沪关山遥隔,尺素难达斗量之情,因乘春假北上为入“宫”之宾,一倾积愫。并闻Y女士为本校沈秘书长太太之令妹,故曰前沈秘书长会为君洗尘,颇有一番热闹。至归期则在八号,“人生最苦是离别”未知君何以堪此也。

(亦人《老大哥消息:中书君翩然临故园》,《清华副刊》1934年第41卷第3期)

记者的报道抓住了钱锺书北上的“关键”。此番北上,钱锺书主要也不是玩,而是见女朋友,顺道拜访师友。但在《北游纪事诗》一开始,他还是花了许多笔墨,记述师友招待见面情状。到达北平后,“诸师友排日招邀,饮食若流”,大伙排队请他吃饭(估计一并带上杨绛),可见才子归来多受欢迎。老师中,他拜见了张申府、叶公超、吴宓等“大学时代最敬爱的老师”(《谈交友》),以及许振德等关系好的同学。

吴宓请钱锺书在其寓所藤影荷声之馆吃饭,并在得意门生前得意地拿出《空轩诗》12首给他看,学生自然迎合,击节叫好,并说“予尤爱其‘未甘术取任缘差’一语,以为未经人道”也。也是在吴宓老师的这次宴席上,钱锺书“初识张君荫麟”。张荫麟时为清华新任哲学、历史两系讲师,深受师辈赏识。吴宓称钱锺书与张荫麟是“北秀南能”,很是推崇他们,故钱锺书诗云:“同门堂陛让先登,北秀南能忝并称。十驾难追惭劣马,千秋共勖望良朋。”后来他们在西南联大短暂同事,三年后,张荫麟病逝,年仅37岁。钱锺书感伤不已,作诗《伤张荫麟》,“清晨起读报,失声惊子死”。这都是后话。

钱锺书人前爱褒贬人物,逞才示能,这个毛病一生都未改。叶公超谈海派京派之争,钱锺书在一旁“插科打诨”,挖苦海京两派:“余言生从海上来,请言海上事。有马戏班名海京伯者,大观也。我曹执两用中,比于首鼠,便借名定义,拔戟自成队,可乎?师为莞尔。”口气极大,老师也只是笑笑。(谢泳《钱锺书的一个妙喻》一文,仔细分析了这首诗,可参考。他认为,钱锺书对“海派”“京派”之争向有成见,所以用眼前马戏班“海京伯”来调侃。这首绝句的意思或许是和叶公超开玩笑,意谓我们可以自立门户,另成一队,可左可右,可商可贾,可帮忙可帮闲,“借名定实”,我们这派可称“海京伯”派。“海京伯”为马戏班名称,暗含“海派”“京派”之争,类似马戏班表演,如同一场闹剧,不可当真。“海京伯”字面有“海京”合称意思,而那个“伯”字,既有“老大”之意,更暗含“文章海内伯”意味,表明我们如成一派,马上可盖过“海派”“京派”。可谓明面字字贴切,暗义处处相合,比之于“海京”派之争,确为妙语,所以叶公超才不觉“莞尔”。)这组诗中,除了这一首谈海京派的诗和叶公超有关,还有两首和叶公超有关,可见当时师生关系得好。“生平一瓣香犹在,肯转多师谢本师。”这是对老师的致谢,谁知道几年后师生“反目”呢?(还有一首是在叶公超面前称赞同学许振德的)

这次在京,他还特地为自己“辟了个谣”。温宁源那时用英文写了篇吴宓小传类的游戏文章,登在报纸专栏上(后结集为《一知半解》),幽默风趣,褒贬辛辣,时人多以为出自钱锺书之手。钱锺书引《卢氏杂记》王杂语自解:“诸先生莫误司迁,大作家原在那边。文苑儒林公分有,淋漓难得笔如椽。”

除了会见师友,大好时光,钱锺书与杨绛这对情侣一道“游山玩水”自是行程应有之事。他们到北平郊区转了一圈,先后去了玉泉山、玉泉谭、太庙、泰台等处。钱锺书最欣赏玉泉山和玉泉谭。游途之中,他们亲密之情状引得其他青年男女注目良久,“嬉春女伴太痴憨”“送我深情千尺谭”。

欢娱的时光总是短暂的,回上海的日子到了。践行酒自然少不了。“采之盛宴送行,特为置密酒强饮。”喝酒钱锺书不行,看人倒酒都能醉:“最厌伤多酒入唇,看人斟酌亦酩酊。”最后三组诗最是柔情蜜意,缠绵悱恻,和恋人即将成“纷飞劳燕”,哪里舍得分离!时光匆匆,他不由感叹:“自是欢娱常苦短,游仙七日已千年。”“四月九日行,留平七日。”

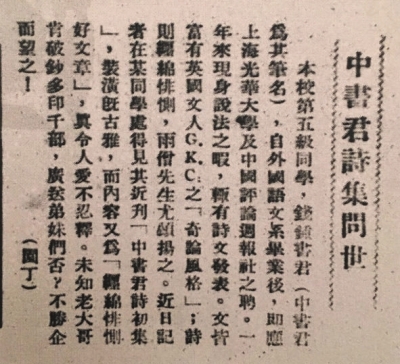

北平之行,很快在钱锺书笔下凝为文字,进而成书,“广布天下”。《中书君诗初刊》一出版,即引起母校关注。这位在校期间才华横溢的“老大哥”,年纪轻轻,一毕业就出书,这无论如何是要告知清华学弟学妹们的。《清华副刊》迅速以《中书君诗集问世》简讯形式报道了这件事:

本校第五级同学,钱锺书君(中书君为其笔名),自外国语文系毕业后,即应上海光华大学及中国评论周报社之聘。一年来现身说法之暇,輙有诗文发表。文皆富有英国文人G.K.C之“奇论风格”;诗则缠绵悱恻,雨僧先生尤颂扬之。近日记者在某同学处得见其近刊《中书君诗初集》,装潢既古雅,而内容又为“缠绵悱恻好文章”,真令人爱不忍释。未知老大哥肯破钞多印千部,广送弟妹们否?不胜企而望之!(园丁《清华副刊》1934年第42卷第9期)

这是一件让母校引以为傲的事,当然,“老大哥”中书君本人又何尝不是一位让清华校史都引以为傲的校友呢。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制