意志是渐冷的铁砧,

生命是一块烧红的铁,

在生活无情的锤击下,

它散出了灿烂的星花;

这是父亲在1946年1月创作的诗《生命没有终结》的前4行。诗是在战火纷飞的年代写就的,表现出他要坚定地将年轻的生命投入那个动荡不安的大时代的洪流中,去为了理想而燃烧自我。对生活的渴望和面对死亡的决心在全诗的字里行间闪烁跳荡。那时的父亲23岁。此后,父亲的生命又延续了71年,而自那时起,父亲的生命就与他所毕生热爱的祖国的命运联系在一起——经历它的风雨、感受它的欢乐,也与他一生所钟爱的诗歌和翻译联系在一起——他写评论、作诗、译诗、编辑、做文学出版的组织工作,将全部的精力投入到文学事业中。退休之后,他的脚步仍未停止,直到生命的最后一刻。正如他在诗中所表达的那样,他最终的生命或只是默默地伴着泥土,辛勤劳作,但却始终如烧红的铁,发出灿烂的星花。在他生命的最后阶段,他一如既往地踏着稳健而坚定的步伐,走向辉煌的生命顶点。

心中永不泯灭的是诗歌、文学和翻译

2017年12月16日,父亲远行,至今已经整整一年了,但在我的心里,父亲从未真正离开过。每晚临睡之前,我总要伴着他的身影和话语入睡,仿佛他就在我的生活中,每日与我相伴。我从小生活在父亲身边,除了出国进修的一两年,从未长期离开过父亲。自己成家之后,虽然不能每日和父亲住在一起,但每逢周末都要到父亲居住的和平里家中去看望他。特别是最近几年,父亲如果有出行或学术交流等活动,我必定要陪同前往。与父亲在一起的日子里,我最开心的就是能和他随时随地一起聊天,所谈之事大多是他所关心的文学和翻译。在父亲生命的最后两三个月,我和他在一起的时间更多了。那段时间父亲卧床休息的时间很长,但每日仍要起床在沙发上坐一坐。这个时候父亲往往要和我聊一聊天。他心系最多的是诗歌、文学和翻译。10月下旬的一天,他和我谈起曹禺先生的剧作,对他早期的剧作《蜕变》特别赞赏。他告诉我说,这是曹禺先生在抗战时期写的一个戏,因为与当时抗战时期的时代氛围和精神联系得非常紧密,一经上演就在观众中引起共鸣,产生了巨大影响。他还对作品中的主要人物丁大夫做了评价,认为人物的刻画有血有肉,应该说是曹禺先生早期一部重要的作品,但是,目前学界对这部作品不太重视,也很少有人提到,这对曹禺先生的认识是不够全面的。

10月31日中午,几位诗友来家里看望他。我搀扶着他从床上起身,坐到沙发上。父亲和他们谈了诗歌界的一些问题和前一阶段存在的不尽如人意的现象,比如诗歌写作中的反崇高、反英雄,甚至反语言等提法,他对此非常不满。父亲的诗歌创作崇尚的是真善美,他特别倾心英国诗人济慈的诗歌,济慈短短的一生虽然清苦,但执着于永恒的美,直至生命的终点。父亲年轻时因患肺病,冥冥中将济慈引为知己,直到生命的最后时刻,他仍然坚守济慈“真即是美,美即是真”的信仰,从未动摇过。就在他生日的那天,他坚持着从床上坐起来给我们背诵济慈《秋颂》的英文原文,那语调抑扬顿挫,英文字正腔圆,缓慢的声音久久回荡在我们的心底。在与诗友的交谈中,父亲还谈到胡适先生在中国新诗发展史上的地位问题,认为他在新文化运动和白话文运动中起到过重要作用,但是,如果将他视作中国新诗创作的第一人,这点值得商榷。在谈到中国新诗时,他特别提到郑敏先生的《金黄的稻束》,对这首诗作推崇备至。那立在秋天傍晚的微风中的金黄稻束,与负载着历史的厚重感的疲倦的母亲,仿佛将那一瞬间的生命推向了永恒。父亲在那些日子里多次和我谈及郑敏先生的这首诗作,表达他的赞美和喜爱之情。令我感到十分震动的是,父亲还谈到中国诗人中的非正常死亡问题。他列举了朱湘、海子、昌耀等,对他们的死感到痛心和惋惜。我下意识地感觉到,此时的父亲或许已经有一种生命的紧迫感,而这种紧迫感又在他面对死亡的时候,化为内心对永恒生命的渴望和追寻。在给来访的年轻诗友所提写的留言中,他这样写道:“吾不问生存之久暂,只问在生存期间完成何等业绩。”看到这个留言,我的心不停地抖动:父亲对自己的生命已到最后阶段这一现实内心是十分清醒的,但他仍在不停地向前走去。

去年上半年,我们与父亲商量是否编一套他的译文集。经过与北方文艺出版社联系,译文集的事情基本上落实了。但是其中美国诗选的部分,父亲认为他所翻译的诗作尚不够丰富,数量比较少,一直希望能够补充。但当时我们因房屋改造从3月份起就一直住在出租的房屋中,查阅资料和字典都不方便。待到搬回原来的住处,时间已经到了9月份。当时父亲已经病魔缠身,但他一直未忘记补译美国诗歌的事情。11月的一天,父亲睡醒了,躺在床上,对我说:“我还是想把美国诗歌部分补译完整,你能否把《我听见亚美利加在歌唱》那本书找出来,把不是我译的诗作的原文复印出来,我要在精神好的时候做些补译。”《我听见亚美利加在歌唱》是上世纪80年代由人民文学出版社出版的一本多人翻译的美国诗选,父亲承担了其中部分诗歌的翻译,但他对其他诗作也非常熟悉,有意将它们译成中文。听他这样一说,我急忙找出此书,并将英文原文诗作复印好。我对父亲说,“诗作都复印好了,就放在您的桌子上。”他满意地点点头,露出了微笑。我说,“翻译的话,您得用字典。您那两本大字典太大了,您拿不动啊!这样吧,您要查阅什么词,您告诉我,我给您翻到那一页,帮您查阅吧。”父亲闻此笑出了声。父亲不用电脑,翻译时一直用的是陆谷孙先生编的厚厚的两大本《英汉大词典》。每次翻译时,父亲都把两大本字典放在身边的椅子上。为查阅一些翻译资料,父亲常常将资料或字典搬来搬去,累得浑身出汗。对他来说,翻译不仅是个脑力活儿,还着实是个体力活儿。他说,这是他锻炼身体的一个好方法。我多么希望此时的父亲还有这样的力气啊!复印的诗稿和字典就这样一直放在父亲的书桌上,久久未动。

工作中如同不尽的“火”仍在燃烧

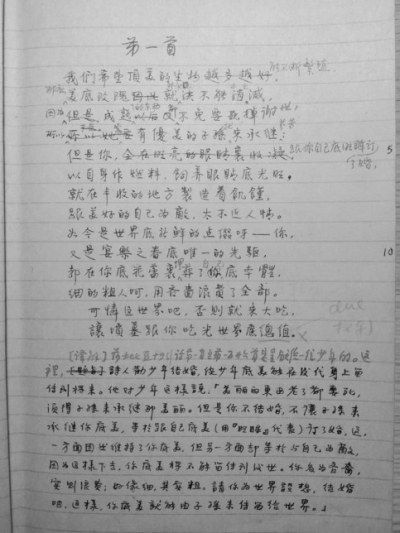

父亲在去年年初就有意与画家冷冰川先生出版一部他的诗歌手迹与冰川先生画作的合集。去年8月,我开始和冰川先生商议联系设计师和出版社。当时我已经隐隐感到父亲身体不如从前,便即刻加紧开始这项工作,但未曾想到父亲这样快地就要离开我们。11月份,书稿的设计基本落实。因为出版的是父亲的诗稿手迹,为取得一个好的效果,冰川先生希望能将一幅父亲的亲笔墨宝用于书的内封。父亲那时身体已倍感虚弱,我得到冰川先生信息时父亲刚好坐在沙发上休息。得知这一请求,我十分犹豫,担心他目前的状态已经不能完成这样一件事,毕竟写字是要花力气的。我尝试着将这一请求告知父亲,不曾想,父亲当即表示:“现在就写!”我全身的血液仿佛一下子涌到了头顶,立即为他铺展好宣纸,准备好笔墨,搀扶着父亲坐在写字台边。他慢慢拿起笔,略微想了一下,便在宣纸上落下了第一笔。但毕竟疾病已经影响到他的体力和记忆力,第一幅字并未完成。之后,他又写了第二幅,感觉比较满意,才停下来。最后,在落款的下面他稳稳地盖上了自己的钤印。所写的是他1943年的一首短诗:

凶黑的夜我狂奔入屋伏案的弟弟灯光灰白“火”!

看着父亲和他的字迹,我仿佛觉得父亲瘦弱温润的体态背后是他内心燃烧着的一团火。冰川先生和设计师看到了父亲拼着力气写下的墨宝,有意把书名改成“火”,但鉴于父亲已经定下了书名,以“火”作为书名的设想遂作罢。但这如火的形象已深深地印在了我的脑海里。

父亲记了一辈子日记,从十几岁就开始。2015年北方文艺出版社出版的《漂流记》就是根据父亲在1937年抗战逃难期间写的日记整理出版的。那时候父亲十三四岁,刚刚上初中的他就已开始每天记录他的所思所想、所见所闻,一生中大约只有50年代到60年代初有过间断。有时外出不便记录,他就在回来之后补记。2001年,我和父亲在欧洲出访期间,他放日记本的手提包在巴黎我们吃饭时被盗,丢失了。父亲痛心不已。此后,他凭记忆将那段游历的经历又补记下来。病重期间的父亲仍然不忘他的日记,他的日记本一直摊开放在他的写字台上。他几次和我说起,“日记本不要动,就放在那里,我要补记的。”我无意间看一下,最后一篇日记记到2017年9月18日。虽然那天的日记只有短短几句话,但9月18日,这是一个特殊的日子,以前每到这天父亲都要提醒我们它的特殊意义。此时的父亲将他的日记定格在这个特殊的日子,仿佛在向我们诉说,不能忘记的永远也不要忘记!

去年7、8月份,父亲交给我一个书评写作的任务,这一方面是因为他年纪大了,有些写作或翻译的任务他会让我代他去做,最终由他来定稿,另一方面也是为了锻炼我的写作和评论的能力。因我当时忙于工作,且对笔头工作有些疏懒,写书评的进度很慢,一直未能完成。看到父亲的身体状况愈来愈差,我感到了一种前所未有的紧张,开始加紧速度。11月3日这天晚上,父亲已经安静地睡去,我陪着他,在他卧室中的书桌上打开电脑,干了一晚上,终于完成了文稿。第二天待他醒来时,我把打印好的稿子递到他的床头。他非常高兴,让我搀扶他起来,坐到沙发上去。他戴上老花镜,将我的文稿一页页细读,从头到尾没有停下来一次。其间,他让我递给他一支红笔,在文稿的边上标出错别字或表述不当之处。这是他每次阅读文稿时的习惯。我忐忑地坐在他身边,等待他给我的指教。待审阅完毕,他微笑着对我说,写得很好!我一颗悬着的心算是落了地。但看着父亲的面容,我心中仍觉惭愧不已,如果我早些完成这篇文稿,又何至于让他拖着病体审阅这篇让他期待已久的稿子。我说:“您累了吧,快躺下休息!”他答:“这会儿不累,再坐一会儿。”脸上一副欣然的样子。父亲啊,工作起来像一团火,永远在燃烧。

平和而宁静,鲜明而坚韧

父亲的一生经历了多种坎坷,但他始终对生活充满信心。即使生命到了最后关头,他的心态也是平和而宁静的。当看着他日渐消瘦、茶饭不思时,我们心中非常着急,隔三差五带他去医院就诊。他虽不特别拒绝,但也不十分积极,总是抱着对疾病“既来之则安之”的心态,用一种顺其自然的态度看待疾病和死亡。他还引用陶渊明《归去来兮辞》的最后四句来安慰我们:“登东皋以舒啸,临清流而赋诗。聊乘化以归尽,乐夫天命复奚疑!”他赞同他的表兄周有光先生的话:一位哲人说,人有死亡是为后来者腾出生存空间,使人类的生命长期延续下去,生生不息。父亲说,他以同样的心态对待生死。11月的一天,父亲对我讲起瞿秋白先生的一生,着重讲到瞿秋白先生赴刑场时的情形:“他从容不迫,走向刑场,盘膝而坐,看看周围,说‘此间风景甚好’,从容饮弹。”可以说,面对生死,父亲也采取了同样宽广豁达的态度。在走向生命顶点的前一个多月,尽管他已经吃得很少,但仍然自己走到桌边进餐,自己去卫生间,尽量不给我们添任何麻烦。正是他的从容不迫支撑着我们,让我们也能在平静中与他共同走向生命的顶点。他总是对我们说,生老病死是自然规律,不要着急,不要慌张。在他病重住院期间,有朋友去看望他,他对朋友说:“人自出生,从婴儿到成长,再到衰老和死亡,这是生命的规律。这期间我感受到亲情和友情,这是一个美丽的过程,我感到幸福!”我深切地感受到父亲身上那种强劲而平和的生命力度!

父亲是一个温润儒雅的人,待人慈和宽厚,同时,他也是有着鲜明性格的人。在大是大非等原则性问题上,父亲始终棱角分明,直到生命的最后阶段。去年6月上旬,父亲读到《新文学史料》上的一篇文章《折翅仍在飞翔的舒芜》,便和我们谈起“胡风案”的始末。他认为,“胡风案件”的来龙去脉是清楚的,其关键环节是舒芜主动上缴了胡风给他的私人信件,而非“应组织要求”或“组织上”抄缴私人信件的结果。作为已为数不多的在世的当事人,父亲对该文中罔顾事实为舒芜辩解的做法非常不满。不久,他便完成了题为《舒芜,其人其事》的文章,发表在《开卷》上,以犀利的措辞批评了为舒芜辩解的做法,称此举是“颠倒黑白”。父亲这篇文章的发表使一些朋友颇有些讶异,仿佛见到了另一个有着不屈性格的父亲的侧影。在那段时间里,父亲不止一次提到这一冤案,此外他还常提到中日战争,与我们一起谈国际国内的形势。10月的一天,我和哥哥陪同父亲去给他配助听器。(当时尚未查出父亲的病因,我们以为他的身体状况与他的听力下降有关,现在想来真是心痛!)我们来到东四一家配助听器的诊疗所,诊所的贺大夫拿出一本签名簿,请父亲看看光临这家诊所的名家大家给他的留言。父亲边看边主动对大夫说,“我也来给你留个言吧。”我们颇感意外,父亲此前从未主动提出要给陌生人留言,这是破天荒第一次。贺大夫自然很高兴,连忙递给他一支笔。只见父亲拿起笔,在留言簿上飞速地写下:礼义廉耻,国之四维,四维不张,国乃灭亡!父亲留下了这样四句话,出乎我们所有人的意料!不想,未出一个月,父亲在最终躺倒之前,以他未尽的生命之火,再次用这同样的四句话给我们以警醒。11月18日,父亲的外孙女霖霖从上海赶来,父亲那天异常高兴。罕见地起床在沙发上坐了很久。此前,父亲已经为家中的所有人题过字,因霖霖居住在外地,未得机会给她题字。在给冰川先生题字的那天,我本想借机请父亲给霖霖题一幅字,几次尝试提醒他,但他终因体力不支而作罢。这天掌灯时分,父亲主动提出要给霖霖题字,大家喜出望外,连忙备好纸、笔、墨。在哥哥和霖霖的搀扶下,父亲走到案边坐下,右手提笔蘸墨,左手张开手掌,在纸幅上量了几遍行间距,然后写道:礼义廉耻,国之四维,四维不张,国乃灭亡!可以想见,这四句话已经牢牢地刻写在父亲心头,他为我们留下了生命中最有分量的绝笔!

用全身心的爱拥抱世界

父亲的一生是充满爱的一生,他爱友人、爱自然、爱家人、爱生命,这样的爱随着他生命终点的到来而愈加强烈。去年10月6日高莽先生仙逝,10号是为先生举行告别仪式的日子。以往,父亲在得知朋友去世的消息时总是在第一时间题写挽联,或送或寄到朋友的家中。体力较好的时候,他必定前往送别。但这一次,父亲在得知先生仙逝的消息后却迟迟未见动笔。那时,他已经体力不支,长时间卧床休息。我们虽然心中有些焦急,却也不敢催促他。9号下午,哥哥姐姐先清理了桌面,准备好纸、墨、笔、砚,只等父亲起床握笔。直到天色渐暗,大约傍晚6点前后,父亲忽叫哥哥扶他起来,也不要披衣服,径直走到桌前,稍稍停顿,振作精神,略作思考,然后用毛笔蘸满浓墨,挥笔一气呵成,写下了:

高山仰止传播苏俄文化圣手莽海浩荡交接中西经典祭酒二〇一七年十月九日屠岸泣挽

搁笔之后,父亲要哥哥拿出图章,自己挑选了一枚,蘸上印泥,用力在挽联落款下钤上印章。11月下旬,父亲已经基本不能起床,整日昏睡。一晚,他忽然叫我,让我为他准备笔墨纸张,并挣扎着要起来,对我说,“我要写字。”我问:“您要给谁写字?”父亲虚弱地回答:“郭汉城,他今年百岁了,我要给他写字。”郭汉城是父亲多年的老友,著名的戏曲评论家。我说,“您不能动,我帮您打电话给他。”父亲遂闭上眼睛又睡了一会儿,在恍惚中道,“我好像已经有一幅写好的字,你找出来,寄给他。”

去年10月和11月,因父亲身体急速衰退,我们常带他去医院就诊。父亲一般坐在车的后座,一路上,只要精神尚可,他总要看看窗外的风景。那时正值北京的秋季。蓝蓝的天,淡淡的云,道路两旁鲜花绽放,绿柳成荫。父亲常在看病回来的路上自己将车窗打开,盯着窗外一直看。我怕他着凉,把车窗关上,他说,“不冷,就开着吧。”路过地坛时我对父亲说,“待哪天天好,您精神也好,我带您去地坛看花儿。”父亲笑着不答。父亲有时睡到中午才起床,天气好的时候,哥哥推着轮椅陪父亲去逛附近的小花园。临近11月初的一天下午,我见父亲精神尚可,建议他在门前的院子里坐坐,父亲同意了。毕竟已是快进晚秋的时节,阳光被树荫遮着,一忽儿就过去了。坐在轮椅上的父亲指着院子里的一处空地,说,“到那面有阳光的地方去。”那天,父亲和我说着聊着,阳光洒在他消瘦的身上,仿佛永远也不会退去。

10月末的一天,父亲的外孙女儿露露带女儿(父亲的重外孙女儿)小彤彤来看望父亲,父亲高兴极了。看着彤彤在地上撒欢儿,父亲总是欣欣然。怕影响父亲休息,露露和彤彤陪了父亲不太长的时间就要走了。临别时,露露要彤彤和太公公告别,彤彤仰着头张开两只小手对太公公说:“抱抱!”父亲笑着弯下身子,使出了浑身的力气要把彤彤抱起来。我急忙跑上前去,将彤彤抱到他的面前,他搂着彤彤亲了又亲!待孩子们走后,我的泪水还是止不住流了下来。父亲这是在拼尽他最后的全部气力去拥抱他的孩子啊!朋友北塔带着他的小女儿子昭来看望父亲。小姑娘刚刚出生时就被抱来见父亲,从那时起北塔时常带子昭来父亲家,他们已经是故交了。见到小姑娘,父亲轻声说:“子昭来了,光明来了!”

父亲患病期间,不巧我姐姐也得了病。10月16日,姐姐入院接受手术,父亲在当天夜里写了一首诗赠给姐姐,这也是父亲生平的最后一首诗:

赠建儿

祸福凭三昧

死生跨险峰

此中有真意

含笑对苍龙

二〇一七年十月十六日凌晨一时

五十五分父亲

父亲不放心姐姐,多次向我们问询姐姐的病情和身体状况,得知姐姐手术情况良好,出院后暂住霖霖家,有全天保姆照顾,他才稍稍放心。

那段时间,父亲如果起床后精神较好,就会看一会儿电视。他看电视节目没什么固定的选择,只为了放松和休息。我先生知道他爱听音乐,就下载了交响乐的视频放给父亲看。他让父亲挑选喜爱的曲目,父亲总是说要听贝多芬的《欢乐颂》。而且,他一连听了好几天,过后问他要听什么,他还是说,听《欢乐颂》。

11月22日是父亲94周岁诞辰,往年在父亲的诞辰日,我们总是会聚在一起陪同他吃一次寿宴,或在家里或在外面。这次不行了,哥哥提议,给父亲写一幅祝贺他生日的字,贴在他床头的墙边,让他一睁开眼睛就能看到。我们都赞同。22日那天,由我先生执笔写道:“亲爱的爸爸,今天是您九十四岁大寿,祝您生日快乐!我们深深地爱着您!您的孩子”父亲久久地看着这幅字,眼睛里放出快乐的光,说,“这是文海写的字吗?真好!”

12月15日,天气虽然寒冷,但窗外阳光明媚。上午,我和哥哥、霖霖去医院陪护父亲,父亲见到我们来,伸出了手臂,我以为他要拿什么东西,急忙将身子凑上前去,但父亲又一次伸出手臂,这次他将手臂抬得高高的。我这才意识到,他是要拥抱我。我扑到父亲身上紧紧地抱着他。父亲和我们每个人一一拥抱,之后他静静地看着我们,忽然主动提出:“拍个照吧!”我们欢呼着,围在了父亲的身边,留下了与父亲最后的合影。那天,临床的病友出院回家了。中午过后,只有我一人在病房陪护父亲,让已经熬了几天的哥哥回家稍事休息。病房里静悄悄的,隔壁的房间不知是谁在放音乐,传来了《桑塔露琪亚》的歌声。父亲一直没有睡觉,轻轻的歌声传来,父亲眼睛看着我,发出了轻轻的声音。我静静地听着,等待着他和我说什么,但他没说,他随着音乐声哼起了《婚礼进行曲》!我激动得血液涌上心头,和父亲一起哼唱起来,一遍又一遍……然后,我们又一起唱起他最喜爱的《送别》:“长亭外,古道边,……夕阳山外山……”我不知道父亲哪里来的力气,此前医院已经几次告病危,难道他的生命又有了回转?!我担心父亲唱得太累,对他说,“您累了,我们听音乐吧。”我用手机找到贝多芬的交响乐,把手机放在他耳边,他听了几秒钟,说:“是《田园》!”此刻,我的泪水已经如泉涌般奔流直泻下来,无法说话!不能让父亲看见我在流泪,我把饭团塞进嘴里,让饭堵住喉咙。听了一会儿音乐,我那不争气的手机就卡了壳儿,不出声儿了。父亲的眼睛看着窗外,窗外的树枝在阳光下熠熠发光,在微风中不停地颤动。父亲的目光一直看着看着……父亲曾经说过,如果有来世,他要变成一只小鸟。我想,父亲这是要随着窗外树上的小鸟往天堂中飞去吗?那一晚,我一直陪护在父亲的身边,我握着他的手,一直握着,他每隔一会儿便睁开眼睛看看我,微微地点点头。就这样,我陪着父亲一直坐到天明。那天的下午5点,父亲远行,走前的十分钟,他对哥哥说:“宇平,我没事儿!”

父亲在去世前一年给自己写的墓志铭中这样写道:“屠岸向一切曾教育过他、扶持过他、批判过他、表扬过他、詈骂过他,包括恩师、老师、亲戚、朋友、同事,所认识不认识的读者表达衷心的、发自肺腑的感谢。”父亲在病重期间对来看望他的友人所说的最多的一句话就是:谢谢!太感谢了!有时,他一连说很多遍。

愿父亲在天堂永远有诗和小鸟陪伴!愿父亲在诗园里永远快乐!愿父亲如《生命没有终结》最后的诗行中所说的:

到了明年,变化成一片

金黄的谷穗,

临着秋风,我将掩不住

新生的婴儿的欢喜,

而不断地向新的世界

骄矜地颔首。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制