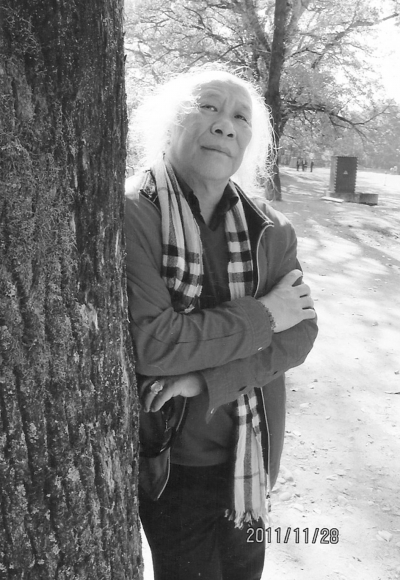

1976年,徐刚长诗《鲁迅》出版时,大概没有想到,42年后的今天,他会获得第七届鲁迅文学奖的报告文学奖。

三十多年来,他在山水之间跋涉、与农人对话,更多的时候他在倾听,“倾听种树者说,倾听治沙者说,倾听胡杨林中拾柴人说,倾听带着泥土芳香的各种方言,有快乐,有艰困……”也有的时候,他独自徘徊欣赏着那些独特的风景,欣赏祈连山冰川雪线与腾格里沙漠的对峙、塔里木河胡杨林中那棵枯死后千年不倒的胡杨树,以及石头和野草间盛开的花。

他把自己看成了一株山间的草,草木使他有了根的感觉。他甚至感觉自己长成了树的枝节,这使他独具葱郁的风景和宁静。

不知道什么样的种子落进了他的心,驱使他牵挂着大地的秘密。他以史笔和诗笔持续书写大地的疼痛:森林锐减、河流污染、土地沙漠化;他以神性的细节为沉默而高贵地飘逝的植物立传。

袁鹰还到我乡下的家里住了两个晚上,说服我的母亲。袁鹰这一去,改变了我一生的命运

中华读书报:您的文学创作最早是从诗歌起步的,走上文学道路,是受到谁的影响谁?

徐刚:我在小学六年级接触到旧体诗。“两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天。窗寒西岭千秋雪,门泊东吴万里船。”不知道好在什么地方,但是觉得感人。我对诗的兴趣,很可能是那时积累的。小学时的语文老师张其文很喜欢古典文学和诗歌,布置家庭作业让我们每人写一首诗,要我们写得顺口压韵。所有同学都傻了,我们都不知道什么是诗。后来我就写了一首诗,隐约记得是这么写的:“我生下三个月就失去了父亲/以后所有光阴/就剩下我和母亲/母亲常年劳动在田野/我更多的是看到她的背影……”

张老师在班里说:“你们知道不知道,我们班里有个天才。徐刚出来,念一念你的诗,听完你们就知道什么是诗了。”

张老师对我影响太大了。他非常喜欢我,送我本《唐诗一百首》,这是我拥有的第一本书。后来去当兵时我还一直带着这本书。他对我们的灌输是,当好学生必须学好语文,学好语文必须学好古典文学。他把我平生的第一次创作推荐给黑板报,那就无比光荣了。小学毕业后我不想考初中,因为母亲太苦了。那时已经有合作社了,我想我可以放鸭子。张老师第二天就到我家里,告诉我妈一句话:“你这个儿子一定要让他考初中,将来是个诗人的料。”

上了初中,暑假我回到母校,想去看望张老师。留下的校工告诉我,张老师上吊了。当时我就嚎啕大哭。他的死,让我第一次感觉到人生的凄凉。

中华读书报:您的写作一半是诗歌,一半是报告文学。发表诗歌是什么时候?写诗对您有怎样的影响?

徐刚:1964年,我在《解放军文艺》发表第一首诗。当时的诗歌编辑是李瑛。我考上北大后专门拜访过李瑛,他清楚地记得我写的诗是《哨所红光》。

在我后来的作品中,对文字的讲究是一个特点。即使年轻时出手快,我也绝不粗制滥造。因为我有诗的基础。作品要过关,最主要的是文字过关。清朝哲学家戴东原在《孟子字义疏证》中提出一个重要观点,书以句成,句以词成,词以字成。他认为,从文字的角度考量,字是最重要的。

中华读书报:后来是什么机缘到了《人民日报》?

徐刚:我曾收到两个上调函,一个是《诗刊》,一个是《人民文学》,组织上都不放。《人民日报》的袁鹰去崇明找我时,县委书记赵志良当场把组织部的人找来签字盖章,这样才去了《人民日报》。袁鹰还到我乡下的家里住了两个晚上说服我的母亲。袁鹰这一去改变了我一生的命运。我在小学六年级读到袁鹰的《时光老人的礼物》,后来成了他的老部下,他带了我十年。我曾应约写过一篇回忆文章《袁鹰吾师》,至今未见出版。

中华读书报:在您的人生经历中,和哪些诗人交往比较密切?

徐刚:我相信缘份。1961年,我在《人民文学》杂志上读到郭小川的《望星空》,我觉得太好了,抄在本子上,郭小川的名字从此记在我心里。大学毕业之前我接到一个电话,是《光明日报》的杜慧打来的,让我去趟报社。等她忙完手头的活儿,把带我到华仁路31号。我心里一直很纳闷,直到跟着她上了楼,她敲门说:“小川,我把徐刚给你带来了。”

这一次见面太难忘了。我从《望星空》开始,说到在部队的时候读到他的《甘蔗林——青纱帐》,我还说给他写了一封信,但是不知道寄到哪里。郭小川很高兴。他问了我很多,告诉我有条件一定要多读书,古今中外,没有比读书更能了解作者的内心;他鼓励我写家乡写母亲,有机会要走出去。还说,“崇明岛是你创作的家园”——全部让他说中了。

中华读书报:第一次见郭小川,您对他有怎样的印象?

徐刚:亲切和善的大哥的形象。他留我吃饭,用花生米招待我,还喝了一小杯酒。那时候生活很困难,他说安徽诗人严阵每逢过年都给他寄一包花生米。

我在沙漠里学会一句话:你不要认为自己是地球的主人,要认识到你是地球的仆人,才会有真正的青山绿水,我们的土地才能成为完整的大地

中华读书报:2000年,大型生态纪录片《穿越风沙线》,开创了中国森林的“生态影像档案”,引起了很大的反响。为什么您会参与这样的行动?

徐刚:我希望更多的人了解“三北防护林”的艰难。河西走廊的一边是祁连山,一边是腾格里沙漠,古浪县有个小村叫八步沙,清末民国时有八个沙丘,故名八步沙。但因为过度耕作过度放牧,八步沙变成3万亩荒滩,沙漠每时每刻都在威胁家园。八步沙的六个老农民,用他们的全部家产治理沙地。

我去的时候,农民第一次接待所谓北京来的作家,他们在炕前的沙地上洒了水,沏了茉莉花茶,水对他们来说是多么珍贵啊!他们带我去看治理的那片沙地。他们梦想有一口井。我去了三次八步沙,第二次去的时候,有两个农民已经去世了,他们的儿子接过来。我第三次到八步沙的时候,三万多亩荒地上一片葱绿,还有了一口井。

香港凤凰卫视的总编辑在飞机上偶尔见到一本《人民文学》和我写的《中国风沙线》,约我作为《穿越风沙线》专题片的嘉宾主持,三个多月的时间,我从东部黑龙江宾县一直走到帕米尔高原。我认定,我们必须要面对的一个问题,就是沙漠化,“将来的一滴水将和血液等价”,鲁迅的话再一次跳出来。

中华读书报:12年后您又参与《大地寻梦》,重访《穿越风沙线》走访过的老朋友和老地方,12年间“三北”生态状况发生了怎样的变化?

徐刚:只能依靠人民大众改变生态平衡。中国的生态只有人民大众才能维护,才能倡导新的环境,最高的生态利益是人民大众享受的,为生态平衡做出无私奉献的,是中国的农民。我永远怀念最早种植三北防护林的农民、运水的毛驴和跟在毛驴后面的孩子。还有农林的技术干部,是他们和农民一起承担了阻截中国风沙线,创建三北防护林的艰巨任务。

当时农民治沙每天的报酬是一块一毛五分钱,什么概念?可以买三个小苹果或者买四个馁德烧饼或者五盒黑市火柴。人是渴的,孩子是渴的,毛驴是渴的,孩子趁大人不注意,用手指在水桶里醮一醮水送到嘴里。毛驴喝不到水,排出的粪都是沙包蛋。他们把水浇到刚种下的树里,第一桶水要浇透,这棵树一生就只有这一桶水。

“三北”防护林工程是1978年启动的。2000年,《穿越风沙线》摄制组从三北防护林东端起点黑龙江省宾县出发,到三北防护林最西端的新疆西部乌孜别里山口,行程25000公里。12年后重访故地老友,我把这种缘分比喻成“森林在冥冥之中的召唤”。近十几年,我们治理沙漠化还是有效的,大规模的机械化的种植,沙漠已被绿色覆盖。

中华读书报:写自然文学,您也基本上成为生态专家。在不断的写作中,您收获了什么?

徐刚:我写人与自然,是从写沙漠开始。我了解中国沙漠化的进度,当初每年三千多平方公里。这么多良田家园都要变成沙漠,最近的离北京直线距离是一百公里多一点。生态有各种各样的,有陆地的、草原的、湿地的,也包括沙漠,流动的沙漠也是生态之一。沙漠不完全是人为的因素,地质演变过程中山脉顶上的石块不断跌落,风吹雨打变成越来越细的沙——谁也无法消灭沙子。因此我对自己说:人要学会渺小。

我曾是一个很自傲的人。但我在沙漠里学会一句话:你不要认为自己是地球的主人,要认识到你是地球的仆人,才会有真正的青山绿水,我们的土地才能成为完整的大地。“大地共同体”的概念是美国哲学家莱奥波尔德提出的,他把大地伦理的边界推向世界万物,人和草共生共存的土地才有大地的完整性,这是人与自然的最高境界。甘地说,人是大地的仆人。这是我写人与自然的最终的意象。

中华读书报:自然文学的创作中,您关注的领域也是有变化的。

徐刚:我写自然文学,在当时不是主流文学,但它是影响人类的重大问题。这是我在写作上的自我选择,我看到故乡当年可以连蝌蚪一起喝下去的河水变黑了,河水污染后出现了奇怪的生物,可以倒游的小龙虾。过去是“白毛浮绿水”现在是“白毛浮黑水”。

我最开始关注的是沙漠化,生态环境中对人类后代生命危胁最大的是沙漠。还有就是水。我写得最多的是水。若干年前在华北,无河不干,在南方,有水皆污。喝进去的水直接流进我们的血液。在中国,还有相当农民喝不到洁净的水,这是我最忧心忡忡的。如果我们不注意水环境的改善和保护,我们这个民族将没有可持续的未来。有了可持续的江河就有可持续的未来。

我写生态自然文学,没有找过任何一个单位报销过一分钱。为什么自费?谨慎地和利益保持距离

中华读书报:可否谈谈《大森林》?这部近五十万字的著作引经据典,堪称兼具诗性与史性的森林文化史。

徐刚:我在《大森林》里重点写了草木。最早给人类提供给养的是草,是草的籽、草的根、茎以及草旁边的水,但我们对草是最熟视无睹的。这部书的写作始于2010年,从史前到历朝历代乃至当下森林草木,体制沿革之种种及文化流变,涉及植物、地理、气象、文学、历史、考古和文化人类学等多种学科,包括云南山水、大漠胡杨、森林文化说、林中路等,林改的内容、森林植被的现状。森林的历史就是生命的历史,树参与人类的生存,也参与人类的死亡,某种意义上就是社会发展的历史。当万物安全之时,人类才是安全的。没有了树木和森林,就没有清净的空气和水。而这些才是芸芸众生最原始和最基本的舞台。我们都活在草木和水的荫庇之中。

中华读书报:《大森林》获得第七届鲁迅文学奖,颁奖词是:具有雄浑的史诗品格,融汇多学科知识,指点江山,纵横捭阖,梳理、描绘了中华民族与森林相生相依的历史与传统,有力地体现了“绿水青山就是金山银山”的生态文明理念。

徐刚:绿水青山就是金山银山和绿水青山也是金山银山,仅一字之差,却大不一样。这个思想一步一步在被百姓接受。

80年代自然文学兴起,其背景是改革开放和思想解放,《伐木者,醒来!》的社会影响广及整个社会,但是在经济发展的大潮中,中国生态环境逐渐恶化,更多的作家开始以人与自然为题材,呼告荒漠化之迫近、水污染和保护森林。

写作之于我,先是一种兴趣、爱好,自然文学的探求使我渐渐地感到,有一种国家、民族和土地的使命在。

中华读书报:您在文坛像一个特立独行的大侠。您如何评价自己的自然文学?

徐刚:报告文学在所有文学题材中最容易和利益挂钩。这是很有诱惑的事情。屈格平先生说,徐刚一直写生态自然文学,没用过环境部一分钱。我没有找过任何一个单位报销过一分钱。

为什么自费?为了取得自由,为了一种人格的相对独立,谨慎地和利益保持距离。梁启超对知识分子提出过一个前提,“人格之绝对独立,思想之绝对自由”。“绝对”做不到,但相对是可以做到的。

如果自我评价,第一,我比较早地写自然文学;第二,我非常认真地写每一篇自然文学,当成诗和散文写;第三,我坚持的时间很长,写了三十年,不断尝试跨文体,跨题材,跨学科。最后,我只是躬奉其盛,是这一创作队伍中的一员。

人物传记不能百分百真实。比如对话,对话的历史事实是存在的,对话语言怎么组织?你可以说,这是我虚构的

中华读书报:在您的文学创作中,传记文学是不可忽略的。您的人物传记有怎样的追求?

徐刚:我写传记,是受到罗曼·罗兰影响,他写的传记是最美的传记。我追求的是人物在那个时代起过什么作用,在当今时代还能发挥什么作用。康有为、梁启超都是被遗忘的人物,谁还记得《大同书》?谁还记得康有为的流亡?没有人记得。

中华读书报:史料来源呢?如何去伪存真?您写作的动力何在?

徐刚:所有史料必须有真实来源,来源于他们的著作。这里没有采访的问题,他们的后人对祖宗的了解不见得有我了解得多。写已故人物传记,最好的办法是读作品。看不到著作,就从各种各样传记传说当中得到线索,比如有文章提到《大公报》《国闻报》的,我就设法去找。

写作是我的事业,是我的使命。能为这些人立传,能为他们人生中的节点说几句公道话,我觉得这是我的荣耀,也是我的责任所在。要不然要我们这些文人干什么?我至少认真读了他们的书,找到了很多我想要的。孙郁说我写《梁启超传》用了小说的笔法,但一点儿不缺乏真实。我架构人物时可能会有小说笔法。人物传记不能百分百真实。比如对话,对话的历史事实是存在的,对话语言怎么组织?你可以说,这是我虚构的。但是书里绝大部分的人生经历,包括梁启超的故事,方方面面是真实的。

中华读书报:给健在的名人写传记,应该是从您开始的吧?最早写的是《艾青传》?

徐刚:我写艾青时他还是盛年。艾青的确是天才。艾青对我的影响很大。他没告诉我具体的诗怎么写,他对我的教训只有一句话:“徐刚你要梳梳头。”他用天真的眼光告诉我,诗人应以天真之心对待一切。1979年,我陪艾青去海南岛的时候,海浪涌过来,他悄悄地对我说:“徐刚我告诉你,浪头打了我一巴掌。”他的内心有特别多的爱,否则何以能写出“为什么我的眼里常含泪水,因为我对这片土地爱得深沉”?他是特别有人情味、特别天真的诗人。我被他的天真感动。他的眼光总是带着笑,总是那么慈祥。艾青的诗到现在为止,仍然是最优美最优秀的诗,没有人超过他。

艾青是我的灵魂护佑者。在我人生经历中的不同时期。我读的第一首新诗是艾青的。那是小学五年级的时候,我第一次读的新诗是艾青的《春姑娘》:“在她的大柳筐里,装满了许多东西——红的花,绿的草……”我在旁边加了一句:缺了一种花,黄的是油菜花。老师说,你讲的有道理,但是名人的东西不能随便动。后来我们成为忘年之交,我在杭州和他朝夕相处,他拉着我的手在西湖边散步,谈他的人生。他很豁达,说:“我很幸运,那些波折苦难对我来说是小事情。”《艾青传》里有很多细节,他看了以后也很奇怪,“你怎么记得那么多,没见你记笔记啊!”

有的朋友劝我,把我的东西放在网站,我拒绝了。这是我力所不能及的。签过几家网站,纯粹就是骗子,太烦了

中华读书报:为什么一直坚持手写?

徐刚:手写是习惯,书法我已经练了二三十年了,钢笔更难放下。我手写的时候,文字的架构能够使我想起中国文字的源头,有一种书写的快感。过去都是出版社拿着我的手稿先付印,再把手稿还给我。当然我也在进步之中,现在我已经学会iPad上打字,再发送出去。古人云“苟日新,又日新,日日新”,就是与时俱进。

中华读书报:您怎么看待新媒体对人类的影响?

徐刚:说句公道话,技术的东西,要熟悉地掌握,会给你带来很多方便,但是我们要牢记爱因斯坦的一句话:技术是一把双刃剑。外国有人提出,对现代科技要有新的伦理标准。比如机器人不能随便打人。霍金说,人工智能给人类带来很多方便但是也可能会带来伤害。如果有外星人到来,一定离他远一点。网络给人类带来方便,是交流的进步,这毫无疑问。微信很好用,但是用微信后,一天到晚看手机,我最怕的是这个。实际上我还是更习惯于旧文人的写作方式。一个人在书斋里看书写作,喝茶发呆。

中华读书报:您的作品都有电子版吧?您重视网络传播吗?

徐刚:有的朋友劝我,把我的东西放在网站,我拒绝了。这是我力所不能及的。签过几家网站,纯粹就是骗子,太烦了。我也在网上查资料,但多数还是引用公开出版物。总之我是一个过时的老头。偶然会想起与时俱进,那都是被逼的。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制