2017年夏,旅居英国期间的一段小插曲,发生在诺福克郡诺里奇到大雅茅斯之间。

我先是从主居地伦敦到约克郡,拜谒勃朗特姐妹故乡霍沃斯,下榻当地高山上的旅馆彭顿大厦,再于此地,由曼彻斯特翻山过来的朋友车接,一路到彼得伯勒,然后独自改乘火车到大雅茅斯,为的是寻访《大卫·考坡菲》中与那里海岸相关的遗踪。

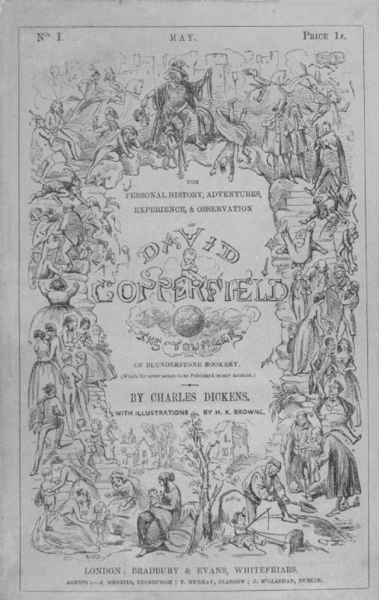

且勿说这是狄更斯的一部重要且带自传性的小说,在英国本土家喻户晓;于我,它的重要意义更在于,此大部头的中文译作凝结了先父晚年的心智。20世纪80年代初问世后,此书受到海内外同行和读者赞誉,至今还是一部常销译本。至于此书翻译出版的十余年漫长坎坷经历,我已久有腹稿于胸,尚未付诸笔端。

大雅茅斯这座英格兰中东沿海城市,其实只是《大卫·考坡菲》中的一处场景,故事大王狄更斯在书中为其着重安排了三个场次,匀整地出现在小说的前、中、后三个部分,每次在这同一场地发生的事件,却又都惊心动魄地关乎人物的前途命运,足以令读者感叹唏嘘。

第一次在第三章,大卫居孀的母亲再嫁,为暂时回避拖油瓶儿子的尴尬,特将其派送到保姆坡勾提家乡大雅茅斯海边小住。在保姆渔民长兄的船屋之家,小大卫结识了汉和小爱弥丽等坡勾提先生恤养的孤儿寡女,留下了一段童年生活中难忘的记忆。小说中部,第二十二章,少年大卫携学友史舵夫重返大雅茅斯的船屋做客,引狼入室,埋下了少女爱弥丽遭诱骗私奔、堕落的祸根,给这个贫寒但却安乐的异姓组合之家带来致命打击。在这部洋洋七八十万言的故事接近尾声部分,第五十五章,纷纭人物准备分道扬镳各奔前程之际,大雅茅斯发生了滔天海难——小说人物或身历其险,纠缠难解的爱恨情仇为巨浪吞噬;或亲睹横暴天灾,深怀终身的悲戚遗憾从这里远赴他乡。

关于第五十五章的译文,其实还隐藏着一桩小秘密,那就是它的初译稿本出自弊人拙笔。那是在四十余年前,“文革”已近煞尾,京沪出版界有识之士正在收拾残局,准备重启图书出版运作,先父和上海译文出版社又重行口头商定,继续完成从十多年前即已开始的《大卫·考坡菲》翻译、出版业务(当时尚无签署合同、约定经济报酬等现今的规范做法);我在大西北的工作也由报社编采转为大学英语专业讲师,寒暑假回京探亲,边备下学期课程教案,边助父亲做些与此事相关的跑腿打杂琐事。已届“从心所欲”之年的鳏居老父在伏案中遇到较费思索的词语,偶尔会和我议论,我也乘机通读了这部以前没有机会阅读的不朽名著原文。在上述《急风暴雨,惊涛骇浪》一章,伟大的小说家狄更斯融写实与浪漫为一体,将人物内心的焦虑不安与自然界的风雨洪涛呈现得有声有色——那是狄更斯大手笔下深层次的声色交融:那声,是贝多芬的交响之声;那色,是基里科的光彩之色;这又是对芸芸众生与大自然交锋中所呈现的独特、壮丽悲剧性生存状态恢弘精妙的叙述,令我读得热血澎湃,难于自已,惊叹连连。于是生平首次,我斗胆向父亲恳求:“这章让我来试试吧!”

父亲踌躇半晌才勉强首肯。

其实事先我并没有想到真会得到父亲这一珍贵赐赏,工作时自然是竭尽全力。交卷后,记得父亲只改动了几处词句。日后,这段拙文就滥竽充数于父亲这部巨译中,进入了出版社的编排校印流程,比我的第一本正式译作《牧师情史》约早五年出版,看来这才应算是我翻译作品的所谓处女作。当然,多年之后我在忙乱于各种事务时,偶然翻阅到此篇,也无意间发现,原来父亲在佯装默认我的译文后,还是在最后定稿时暗暗修改了不止一二处。显然,对自己的翻译向来一丝不苟的父亲,那时为了不给我浇冷水,还是讲了一点小策略。这令我猛然醒悟,原来一向对我在求学上严厉甚至苛刻的父亲,其实是慈爱的!

现在距离先父辞世,已24周年,我在此所述,只是孤证一桩,对于读者,信不信只好由之。

去年春天,也是心血来潮,计划夏季出行英伦,不知为何就圈定大雅茅斯是必去之地。其实真正在这座濒海小城居留,不过两天一夜,预订下榻的皇家旅馆位于皇家海景步道,顾名思义,当年曾是本地数一数二的头等饭店——乔治时代风格,雪白石墙漆黑铁栏,气派非凡。临街大门一侧特别镶了一块黑色石牌,上书:此为查尔斯·狄更斯曾经下榻之所,写作《大卫·考坡菲》之地。据值班服务员指认,正门二楼(英国人称一楼)右侧一考究古典式布局的大间,门板外房间号下标名Dickens,正是狄更斯当年所居之处。次日结账前,服务员殷切为我打开房间尽情一览。那不过是兼做书房、卧室、起居室的一间大客房,与今日多星级大饭店豪华总统套房当真无可同日而语;只是面对大海,窗明户净,桌椅起卧用具考究但不华贵。当时的作家而立有余,尚在声名鹊起之际,这间客房大约也就是维多利亚时代上层中产阶级通常客房的标准。

这座旅馆大楼二三层许多房间都是像这样,板门上面除号码外,还标有狄更斯小说中那些著名人物的姓或名。我那天预订的是一小单人间,名为LittleNell,就是《老古玩店》的主人公,那个随破产祖父流浪英格兰、心力交瘁而亡的可怜孝顺孙女小耐儿。我国翻译界始祖辈林琴南老先生首译此书时的题名是《孝女耐儿传》。这房间小巧、整洁,直面大海,抬眼即可直观日出日落,费用合理,倒也名副其实。

在此地逗留的两个白天,我反复往返海岸前沿。和我所见当下英格兰东西南大多数濒海城市格局一般,此地也早已被各种游乐园、运动场、餐馆、酒吧等现代化设施充斥,类似坡勾提家那样奇妙的船屋根本无迹可寻;也许,那本来即属狄更斯虚构。除去近岸浅水上那两艘静静停泊的救生艇,其他渔家生活劳作的印记更是不见些许蛛丝马迹。而且,当日天气晴朗,艳阳高照,没有显露任何有害的狂暴凶残坏脾气。如此,我最关注的小说第五十五章里的情景,从这一带确实很难得到体验。难道我远道辗转而来,这里竟无情地又成了我的一块无获的桑榆之地?

失望也会使人浮想联翩:当初,究竟狄更斯是怎样才会写出那桩海难的?他生在朴次茅斯,父亲曾在海军部任小职员,这多少与海有瓜葛!他成名后走南闯北,访美洲时在大洋中苦熬月余,那是在创作《大卫·考坡菲》之前,邮轮上浮沉于风头浪口的长期远洋航行,确实可能赋予他有关海的灵感;但是海难,大卫的恶友史舵夫在桅杆上和巨涛的搏斗,汉的只身一次次投入洪涛……这一切狄更斯怎仿佛都曾亲历亲行?漫步中的自由联想,像海浪似的起伏胸次,不知不觉中竟把我带离大海前沿,西向耶尓河岸而行。经过住宅商铺林立的生活市场区,我在滨河长街偶然经过了一座纳尔逊博物馆。

这位两百多年前在特拉法加海峡大败拿破仑麾下法西联合舰队的海军上将,因为他的赫赫战功和悲壮捐躯,而成为英国举国上下永远铭记的英雄。他的出生地是邻郡诺福克,在他那个时代,大雅茅斯这座英帝国曾经的重要军事海港,是他为国为民竭诚效力的用武之地,当地政府为纪念他,将这座老宅邸改建为博物馆,成为如今该市的文化地标之一。

在参观这座规模不大但收藏丰富、布展脉络清晰的古建筑过程中,和几位文雅的年长馆员女士闲谈时,我无意间提到刚才在海边关于狄更斯文学世界的一些浮想,其中一位立即指给我看靠近出口处售货架上的一本小册子。本来随着年事日高,旅游出行中为了减少往来拖拉累赘,在随手购买书籍和纪念品上已经达到斤斤计较的地步;但此时,我从架上取下那本印制精良的小册子,匆匆翻阅一遍,还是不由得立即快步走到收款台前,付上有限的几个硬币,将其收入囊中。

一本薄薄的小书,几乎让我找到心中盘桓的那些问题的答案。可以看出,这是当地学者认真书写的一本关于自己城市史地及现状的记述,其中最为我所关注的,不过寥寥数页——简述当年狄更斯长居此地的情景。看来,这位大小说家也不是久居滨海皇家旅馆那一间包房,日日自闭造车,而是像我们如今的作家一样去接触现实生活,对当地人现场采访。他是少年记者出身,采访于他定是驾轻就熟。从小书中介绍得知,狄更斯设定的坡勾提先生的船屋应该是在东海岸南部,纳尔逊纪念碑附近。狄更斯写作过程中,曾访问过那里的碑塔看守。这本小册子上的一幅插图画像让我认识了这位当地渔民出身的、高大粗壮、满面风霜的老人——詹姆斯·沙门。据他亲口所述,大作家了解了1927年在他住所附近发生的一场沉船事件,听说了这位老人所述自己曾在风暴中勇敢救助即将没顶帆船上几个船员的细节,以及1863年他亲见一位杂技演员在海船桅杆绳索间做惊险表演时,众目睽睽中不慎失足落水的悲剧。由此,小说中史舵夫和他的另外两个船夫的怒海挣扎,汉的蹈海救人、魂归水天,就都找到了影子。

原来,作家天才的创造力就是以这些零星碎片为基石,而其后所裂变生成的能量,就非我们所能作答的了。此时,真像是寻宝人发现了千年古物一样的欣喜!至此我才感到,初抵皇家海景步道海滩那一地带,似乎只是我的桑榆,而在步入近河岸这一方,恰是我的东隅。由此,我意识到了此行之不虚。

然而我这一路真正且更大的收获,却来自于乘火车前来大雅茅斯的途中,在诺里奇站换车之时。那本只是一座我近年才稍有关注的东安格利亚小城,20年前曾获联合国教科文组织授予“世界文学之城”荣称。至于她为什么能获此殊荣,正是我困惑未解的问题。出发之前,这一路火车票和旅馆都已有英国朋友代购,在诺里奇中转,停换车时间只有20分钟。但是担心我年迈、陌生又是独自旅行,朋友特为我预约了该站设置的服务助理(serviceassistant)。既有服务,事先我还特意准备好几个可充作小费的硬币。车到站,我提起两件行李,一只脚刚刚踏上站台,车门旁就有一个细瘦的小伙子闪身迎上前来,问我是不是由彼得伯勒来,要去大雅茅斯的旅客。见我点头称是,立即边解释边拿起我的行李,领我到站台旁的办公室,说我还可再休息十余分钟,在我的车准时到达前,他们会来接送我到准确的站台安全登车。如此我就又获得一个从容上卫生间、买茶水并放心换乘的机会。回到办公室我存放的行李旁,那位穿制服、挂胸牌的小伙子已经不见,但另一位同样装束打扮的小姑娘立刻快步走过来,说他已去接刚到站的另一班车旅客,随后让我又坐了数分钟,就一样麻利地拖着我的行李,带我走到应去的站台。

就在匆匆几分钟等待我那辆列车的间隙,我稍仔细地打量了小姑娘的仪容:身材细瘦,眉目秀巧,整体搭配匀称,鼻翼两侧的腮靥上点点海边人常现的雀斑,更为其增添了几分俏丽;再加上她两肩披散的深色长发,正和菲兹(Phiz)绘插图的原版《大卫·考坡菲》中端坐在小舢板里的小爱弥丽一模一样!慌忙中我却一阵出神,梦幻般情不自禁地暗暗对父亲说:“这真是活脱脱一个小爱弥丽从天而降了!”

就在等车的剩余数分中,我把事先备好的硬币向她递过去,尚未开口,她就急忙摇头说:“我们的服务是义务的!”

于是我抓紧时间交谈:“谢谢你帮我向导!是本地人吗?”

“是,我生在这里,在这里上学。”

她语速飞快,语调硬直,音色清脆,口音中带着《大卫·考坡菲》小说原文中那种地方方言的音调。如今我还清楚记得,当初和父亲讨论过对这些文字我们的译文怎样处理才好。

“你多大了?”直面她的爽朗率真,又考虑到如今的后现代女性早已不大在乎别人问询年龄,且我在此次到英国后,已是到处有生人和我互享年龄,而此时此刻也就不顾她还是个陌生人,不揣冒昧地这样追问。

“21岁,离开学校工作了两年,去年到了这里,我喜欢这的工作,这里每天都不一样……”

她毫无芥蒂和犹豫,答话可谓滔滔不绝。于是我又得寸进尺地说:“你真是太像小爱弥丽了,我从中国来,翻译过《大卫·考坡菲》的‘The Storm’那章。我能给你照张像留作纪念吗?”

她依旧爽快地应允,并立即站好姿势。像照好后,我看着她的胸牌又继续说,“你的名字是Jade!那是很珍贵的石头。”

“我母亲喜欢玉。前年去中国和缅甸,就带回很多。”

“你想去中国吗?”“是,我会去!”

时间紧迫,我不假思索地从背包里找出一块废纸,飞速写下我的Email地址。

“我有机会也会再来。”

“好啊,到我们这里来,看看大教堂……”

在她的帮助下,我登上飞速而至的列车。伴着这样的话和她告别:“和我联系,到北京Callme!”而未用“Goodby!Thankyou!”之类。

这时,我安适地坐在飞驰的预定车位上,倍感安适,心中的自由联想随着车轮飞速奔腾:

那个名叫玉的美丽诺里奇女孩,她那样普通,我谈到爱弥丽时她那样坦然,熟悉!她不仅长相酷似小爱弥丽,而且有与她相似的装束!她那样熟悉经典作品的人物,她熟读经典……

这趟旅行让诺里奇在我心目中成为一座文学城、读书城,我想,英国竭尽全力保存的自己的老传统就体现在这样一些男孩女孩身上……

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制