东海西海

■主持:吴子桐

■嘉宾:戴锦华(北京大学比较文学研究所教授,北京大学电影与文化研究中心主任)

■王炎(北京外国语大学外国文学研究所研究员)

吴子桐:人文主义教育在当前面临的困境是不是和我们聊到的趣味变化有关?就是所谓精英审美和大众审美的区别在今天已经不成立了?

戴锦华:谈到精英和大众的审美趣味,通常有两种路径,都与历史相关。一是欧洲现代史之初,资产者全无文化自信,因此一味仰望自己的敌手,试图将自己拔升为贵族,不断地在生活方式、价值取向、审美趣味上模仿贵族社会。因此,与现代社会追求进步、求新求变的趋向相反,审美评判与价值通常是反动的、保守的。这也可以解释为什么经典必须是历史的,而不是当下的和流行的。

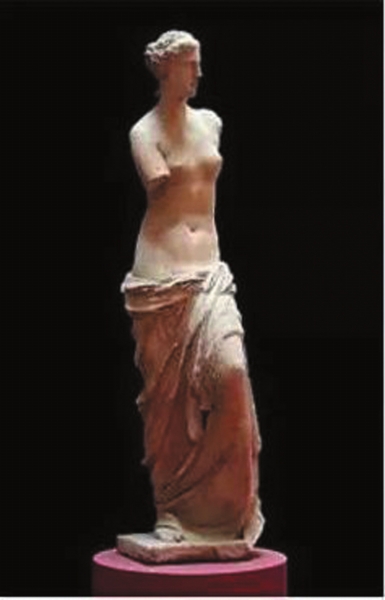

第二个常见的讨论路径,则是工业革命完成以后,在印刷媒介主导的时代,对艺术品的机械复制、量产,也就是中文翻译的“媚俗”随之出现——那些高贵的、独一无二的艺术品开始批量复制——印刷机上吐出的名画、工业铸模压制的断臂维纳斯等等。量产令原本独一无二的艺术品成为标准化的工业品,“飞入寻常百姓家”。在这个意义上,所谓媚俗从来都是媚雅。至此,精英和大众趣味之间并无本质上的落差,一如资产者亵渎了贵族趣味,此时,大众社会“盗用”了资产者的特权,也可以说大众社会“分享”了贵族社会的趣味。这里暂时搁置关于原作与复制品——也是本雅明著名的“灵氛”的讨论,此时,原作与复制品的区别,与其说标识着趣味,不如说直接标识着阶级身份(金钱的拥有和消费能力)。当然,机械复制时代,资产者/大众社会也开始形成了自己的趣味:长篇小说或电影是其中的代表样式。这其间的大众文化开始在时间的流逝中形成新的经典序列,诸如巴尔扎克或狄更斯的小说。

而趣味与身份紧密相关,则联系着二战后欧美中产阶级主体社会的形成。而我们今天讨论的重心则是数码技术与网络时代。我以为,相对于亚文化与趣缘社群,精英和大众、高雅和低俗的二分已不再有意义,因为亚文化圈或曰分众社群鲜有相互重叠或彼此分享。你的精英于我何关?反之亦然。“恶俗”趣味也可以大肆张扬,但那是“同好”间的张扬,与“他人”无关。精英文化(或曰经典)与种种流行文化并置为近乎无限的选项当中的一种,对文学经典《悲惨世界》的迷恋丝毫不优于或异于对源自漫画的《王牌特工》(网友戏译为《王的男人》)系列的狂热。也正是在这种文化格局中,趣味直接显现为消费选择与消费行为,而趣味与社会身份间的连接则切断或曰碎裂了。当然,可能更重要的是,身份这个概念原本携带的个人的社会同一性自身已然碎裂。一如齐泽克的著名“段子”:某个印度裔的硅谷高管可能在夜晚祭拜神牛,一位政治学博士、教授可能是日漫或玄幻的狂热粉丝、同人作者。

这也是我们讨论的起点:为什么这时候大学的文学教育变得如此尴尬?因为我们“历史”地教授着文学史经典,或以为我们可以用影视改编取代原作并取悦流行,而且想象以经典文学标准和原则来统一分众时代的趣味“部落”。

王炎:我想从另一个角度谈这个问题。歌德创作《威廉·麦斯特的学习时代》时,与席勒频繁通信,谈美育、谈自由。作为德国市民之子,歌德仰慕的美学是贵族式的、古典的。在通信中,他们交流戏剧创作,正与小说主人公麦斯特排演莎剧如出一辙——让德语成为像英语一样荣耀的语言,提升德意志民族的文化境界。大量通信过程中,他们的美学观越来越系统:美是无功利的,纯粹的,超“必然性”(为生计而奔忙的)的;美使人受启蒙、净化灵魂、超越自我、超越有限性。这是18、19世纪之交美与自由的启蒙观,这部小说也被称为成长教育小说。欧洲19世纪的大量长篇小说,基本是这个底色。我们如今谈文学美学,也可以此为参照。

但今天是平民世界,没人像贵族那样不劳而获,贵族文化已渐行渐远,大众趣味主导生活。艺术家仍然追求高雅与纯粹的艺术,但有持久影响力的乃是高品位与高利润结合的作品。市场与高雅不再对立,脱离大众的高蹈艺术没有生命力。仍举电影的例子,60年代法国新浪潮与新好莱坞的先锋导演,都力图突破商业类型片的重复和平庸,想拍非功利的纯艺术片,这一努力推动了美、法电影史上的跳跃式提升。但时至七八十年代之交,好莱坞又回归了类型片,向奇观大片和科幻方向发展,从此七十年代先锋电影这批电影史上的杰作成为历史。从这段电影史可以看出,个性化、风格化的作品是所有有艺术追求的导演的共同理想。但作品必须经历生产环节,票房要求导演兼顾收益与理想的平衡。这不是歌德的时代,没有无生计之忧的世代贵族资助艺术,通俗与高雅是现代艺术的正反两面。艺术家要突破商业的平庸,又得靠消费反哺。上个时代的艺术形式,芭蕾、交响乐、京剧等都成为保留剧目,以博物馆形式收藏,仪式性地展演,却很难创作出新作品,只因原来的艺术土壤已沧海桑田。

戴锦华:不错,这里的问题是现代性核心概念的双重性问题。也就是说,每个核心概念都包含一重实践意涵和另一重乌托邦寄托。两者并非同质,甚至南辕北辙。在实践层面上,自现代史开启,文化艺术的生产就已经纳入了资本和市场的总体结构之中;而在观念或曰乌托邦层面上,则是关于文化、艺术的非功利(非资本、非市场)理想(其中或许也不无模仿贵族的艳羡心态)。但作为乌托邦理想,其中更核心的,是关于人的理想(所谓“大写的人”),文学也是成人之学——人如何将自己提升为人,而不堕落为兽。这也是人文学的基础支撑。也是为此,文学才成为社会的“镜与灯”。而19世纪的欧美文学明确地充实了文学的观念:承担起守护理想、批判现实的社会功能。这最后一点也是我迄今为止仍在规定性的前提下坚持文化的精英立场的缘由。

高雅与通俗的二分,事实上是在20世纪,准确地说,是在二战之后才渐次形成。再重复一次:这与其说是由于大众社会的浮现,不如说是缘自中产阶级的形成。当然,即使在这一时期,在文化工业和文化市场的意义上,精英和大众也从来不是截然二分的:没有外在于市场的高雅艺术,也没有洗脱了政治、社会功能的大众文化。区别在于:一个追求原创,一个恪守成规和惯例;一个凸显着媒介自觉与自反,一个继续追求再现的透明化效果;一个循特定的路径——文学奖、电影节、艺术展抵达自己的接受和消费人群,一个为追求利润的最大化而不断计量着消费人群与消费心理的最大公约数。20世纪后半叶,高雅艺术的另一个有趣的标识或曰路径,便是“调戏”——挪用、曝露并拆解通俗文化的成规和惯例。

最突出的例证是电影的“新浪潮”。尽管可以追溯到战后意大利新现实主义运动,但法国电影新浪潮无疑被视作艺术电影“传统”形成的重要起始点。没有人会怀疑戈达尔的成名作《筋疲力尽》是“作者电影”的代表,也是一场艺术电影运动所倡导的电影美学革命的开端,但人们较少提及的是,戈达尔的本意是制作一部新奇有趣的犯罪类型片——法国商业电影头号人物让-皮艾尔·梅尔维尔几乎参与了全部制作过程:从电影的整体设计到剪辑、发行,他本人还客串了片中的作家一角。而且,如果留意影片的片尾主创人员字幕,你几乎可以发现法国电影新浪潮的全阵容,特吕弗正是影片的编剧。而戈达尔那部留下了若干电影史不朽段落的《不法之徒》,更毫无疑问地显影着犯罪片(/警匪片)的类型特征——只不过致敬成了“调戏”或曰戏仿。

此间毋庸置疑的是,新浪潮电影与美国、法国的商业电影的鲜明分野是社会态度与立场的不同:商业电影尊重社会“常识”,而艺术电影则以冒犯甚至蔑视“常识”为其基本特征。至少在其开启之际,法国电影新浪潮的基本共识是对抗、对决资产阶级道德和美学。而新好莱坞的出现,则是美国电影史,也是好莱坞史上最重要的一次内部革命性变革,好莱坞因此得以在60年代的全球动荡、欧洲艺术电影的毁灭性冲击下自我更生。如果说,欧洲艺术电影之为“作者电影”,多少是个“神话”,那么,电影作者论却千真万确地改变了导演在好莱坞流水线生产中的地位,令其在电影制作过程中占据了充分的主导地位。看似截然二分的高雅和通俗艺术,事实上便是在如此紧密的(不时是跨国的)连接与互动间发生和发展。

当然,我还是要强调,在20世纪直至今日的文化工业格局中,所谓高雅艺术(或直呼为艺术),始终自觉不自觉地充当着整个文化工业生产的发动机和实验室,它的媒介自觉、语言创造或实验成果,会在第一时间为商业机构“窃取”,令文化产业得以不断“满血复活”,继续其规模量产。

吴子桐:我们谈了很多科技时代的新变化带来的影响,而这其中一个重要的趋势就是人工智能,以往科幻文学中畅想的图景似乎在一一应验。两位如何看待人工智能对文学艺术的影响呢?

王炎:我要指出一点,大众媒体上的人工智能,往往不是科技形象,更多是文学传奇。人工智能在科幻作品里往往是未知的、神秘的“异形”。我们为什么不用“现在进行时”,而坚持用“将来时”谈人工智能?把它投射到遥不可知的未来?这是文学传奇或哥特文学的叙事脉络,即使不是“异形”,也是弗兰肯斯坦。在现实的科技世界里,人工智能就是Automation——自动化,它一直渐进发展、不断完善、步步提升,每天我们都在享用它带来的红利。20多年前波音飞机已经可以自动驾驶,国际远程航线上司空见惯,手机同样内置了自动技术。人工智能渗透我们生活的时时刻刻、方方面面。所以它应该是“进行时”,同时包含未来的维度,而不是科幻题材渲染的断裂性的神秘未来。

科技上的每个成果,特别在应用层面上的技术革命,首先改变人们的经验。我们在不知不觉中,感知方式与生活形态时刻被技术改变着。设想一下,假如把微信支付、微信聊天突然推送给1983年的中国人——他们既没见过信用卡,一切用现金交易,也没听说过网络,站在胡同口“侃大山”,电话都是公用的——他们肯定觉得微信不可理喻,比神话都匪夷所思。但时间不能穿越,科技是一环扣一环地逐步发展。从1983年到今天,中国人经历了私家电话、模拟手机、数码手机、个人电脑、因特网、信用金融等漫长历程。每个人的生活经验一点点地改变,每次突变都有过渡性的技术铺垫,不知不觉已接受了新技术。我们才不会对智能手机、微信支付大惊小怪。同理,我们不会遭遇科幻里耸人听闻的异托邦。在小说家的笔下,邪恶机器人是继承传奇题材的才鬼灵狐的形象。

大众文化中的科技被娱乐化了,人文学者也喜欢AlphaGo、人机大战之类的科技奇观,将脚踏实地的科学演绎成思辨性的玄学。科幻小说的确预见科学未来,我们今天的生活,不少被以前的科幻小说描述过。但是,科学对我们的常识系统来说没有那么遥不可及,机器人神通广大,也可以拔掉电源重启系统。人工智能不是人文的对立面,不是人类的敌人。

戴锦华:一方面,我同意人工智能是自动化技术以一种更普及、更广泛的方式被应用于社会生产。但另一方面,我认为,2016年之所以被称为人工智能元年,是因为它显现了某些质变的发生。首先,它冲击了全世界的劳动力结构。我自己也亲眼得见,广东一些县级的加工厂已完全实现了自动化,巨大的车间空无一人,完全是机械臂操作。在世界范围内,北欧开始讨论最低收入保障的问题,因为人工智能的运用已然开始冲击到传统中产阶级职业,冲击到很多高度专业化的、高收入的领域,诸如咨询律师、某些疾病的诊断、治疗与护理等等。在这个意义上,这个线性、渐进的过程在今天已经到了一个跳跃或质变的时刻,它已经不再是简单的、匀速发展的过程。对于世界,尤其是对于人口密集的中国,由此产生的结构性“弃民”,正在或已然成为突出而急迫的问题。我本人不大能想象未来50年的社会形态和社会组织。

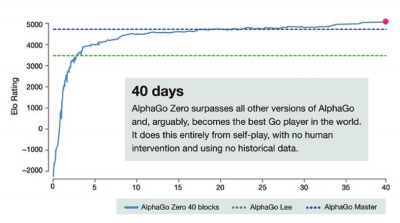

其次,说到AlphaGo,它的确仍在我们能够认知的范围内,可以被讨论,因为它得以战胜人类围棋冠军的缘由是以人类难以达到的速率阅读并记忆了既有的人类棋谱。但是一年之后,AlphaGoZero完胜了AlphaGo,其“智能”意义已大不相同。这是自主学习、“左右互搏”而自主生成的智能。其机制中包含了真正的“黑箱”,甚至某种“智慧生命”的意义。渐进被打破,质变已经发生。

而令我自己真切感到将2016年命名为人工智能元年并非危言耸听的,是仍然在电影叙事中用作通行“梗”的图灵测试的失效——尽管在科学领域中,图灵测试作为辨识人与非人、人和人造物的方法已经失效了。不久前在我的课上,学生提供了一个小实验:两组古诗,一组是古人之作(当然非名作),一组是由数码软件生成,让我们分辨判明。我个人的判断100%错误。在场诸人也多有失误。换言之,这个并不高明前卫的软件可以轻松通过图灵测试,我们已难于辨识人与人造物。类似人工智能的发展对于社会文化、文学艺术的影响和冲击,无疑是或将是直接和具体的。比如人工智能已然开始“接手”新闻写作,设定诸种模板,只需纳入信息,软件便可以轻松生成各类标准的新闻报道。

倒是在这里,我以为关于所谓高雅和通俗文化、艺术的讨论,获得了全新的参数。由于通俗文化的基础依凭和特征是社会常识系统、成规和惯例,所以它最有可能为人工智能,而且是无需太过高端的人工智能所取代。在充分的数据库的支持下,一如AlphaGo覆盖、囊括了既有的人类棋谱,智能软件理论上可以胜任各种通俗类型小说、类型片剧本的生产。因为它可能比人类更长于整体的重复/复制和细部的变奏。但有趣的是,在今日中国,著名的智能文学创作不是叙事类,而是诗歌:微软“小冰”诗集的实体书出版。

尽管“AlphaGo之父”宣称在智能/智慧生命的意义上,人类已不拥有任何特权,一切“不过是多一种算法”,但我却依旧相信,文学艺术的原创、人类情感/情动、灵感、携带着献身与蒙难的激情等等理性主义与理性之名从不曾驯服和涵盖的、既有的脑科学亦无法解密的人类的创造力是对弈机器的力量。不是在高雅/通俗二分的意义上,而是在新技术革命所改变的社会生态面前,我反而再度回归艺术、原创一边。同样,在大量计算性、分析性、逻辑性的工作都转由人工智能承担的时候,我相信包含了人类自反、自省于其中的人文学会再度获得更为重要的价值和更为突出的意义。因为又到了“让想象力夺权”的时刻,而人文学的特权领域是想象力和梦想。当人工智能显现了近乎无限的解答问题的能力之时,提出问题再度成为关键。我以为,基于人类作为社群而不仅是种群的生命经验、社会生存经验来提出问题,仍是人类或许不可替代的能力所在。在这个意义上,可以说我保有某种乐观。

王炎:记得80年代初,邓小平访美后,中国大陆进口了一部美国片《未来世界》(Futureworld,1976),正是现在热播的美剧《西部世界》原作Westworld(1973)的续集,当年可谓盛况空前,大家口耳相传,是每人必看的片子。科技界权威人士撰文批判这部电影,说它是伪科学,反科学,把科技发展的未来描绘成无法控制的灾难。片中情节是机器人失控,大肆屠杀,这是科幻故事最平常的类型。但我个人记忆里,压根没有往科学上联系过。我从片中看到的是影像奇观与主题公园,是电影里国际象棋盘上活人真马的棋子。那时大家不知道有迪斯尼,影片超出想象的视觉盛宴,着实给未来打开一扇门,让人翘首期待以前不敢想的可能性,这种全新的未来意识才是科幻的魅力。

但科技并不是这个逻辑,它稳健务实,务求想象力能落实到应用上。发展总步步为营,每个大突破前有许多小革新作为铺垫,绝不像科幻电影那样意外突变,摇身变成恶魔,把能想象出来的人类的一切疯狂,都集于拟人化的科学怪物一身。当年的权威把科幻与科普混淆了。科普以通俗的语言向大众讲解科学,不能因俗而废科学之严谨。科幻毕竟属于文学创作,悬疑、冲突、形象的塑造、起承转合、情节突转才是看家本领,科学不过点缀而已,不能当真。通过科幻展望人类未来比较可疑,但科幻创作确能给人类带来有丰富想象的未来意识。

戴锦华:我同意这个观点,但我仍想做些补充或强调。首先,当前我们面临的主要问题似乎不是人文知识分子的夸大其词和诗意想象,而是在世界范围内,包括人文学在内的各类知识分子并没有充分意识到自己早已置身其间的这一轮技术和媒介革命之中。当人们仍把诸如“赛博格”视为陌生或遥远的字眼时,我们对于智能手机作为某种“可穿戴设备”已然开始了所谓“赛博格化”的过程熟视无睹。我们知道自己对手机的依赖,却很少反省到我们几乎与之联体共生了。我们享有它所提供的诸多便利,比如说电子支付,却不曾感知到我们加入了经济的非货币化进程,而这对全球金融体系都是巨型的冲击。更不用说VR技术的日常应用,或好莱坞电影工业自觉的、针对观影者生理效果的“毒品化”进程,我们也甚少认知。

其次,具体到科幻类型,我想补充的是,追溯到《弗兰克斯坦》,科幻写作表达人类对自我造物的恐惧,已经有两百年的历史了,但科幻小说和电影的全面勃兴则以二战后的好莱坞为基地,这背后是广岛、长崎原爆给人类投下的巨大阴影,以及冷战年代美苏核竞赛的现实语境。可以说,这一次“弗兰肯斯坦”制造的不只是一个类人非人的怪物、一个人类肉身和机械部件的拼装体,而是一个可怖的、足以短时间抹除人类、毁灭地球的超级武器。此时,普遍地,人类对科学和人类进步的同质关系和同步性开始产生了深切的怀疑,致使新的末世论一轮轮流转:我们所谓的进步是否是一个自毁的进程?我喜欢说,战后科幻的基调正是反科学。然而,这种疑虑在当时和今天都不曾真正颠覆或改变以发展、进步为信仰的现代主义逻辑。于是,我反复使用的另一个像喻是,我们始终尝试在现代主义逻辑内部寻找现代主义自身悖论的解决方案,于是它只能是《帕西法尔》式的“矛伤矛医”。王洪喆曾在他的论文里提示了一个重要的史实:美国第一代科幻小说作家——被称作科幻之父的,诸如阿西莫夫等人——同时是NASA的顾问。科幻类型的生产受到美国政府的大力支持和资助,彼时科幻小说被定义为一种应用文,而不仅是一个虚构幻想文类。NASA资助各种类型的(包括乔布斯在内)研发机构与奇思妙想。在彼时美国政府的未来战略和整体政策中,包含了研发、实验与想象,其直接服务于冷战时代美国的政治、军事和经济。因此,科幻从来不仅是艺术家的诗意想象,在二战以后,它更是一种极为真切、有效的文化政治,是政治、技术、军事与文化的结合部。故事也许是老旧的,但问题已必须全面刷新。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制