中国的茶,如此影响和改变着一个国家和民族,这是世界史从来没有过的事。也正是因为茶和茶的贸易,世界格局在十八世纪后发生了重要变化。

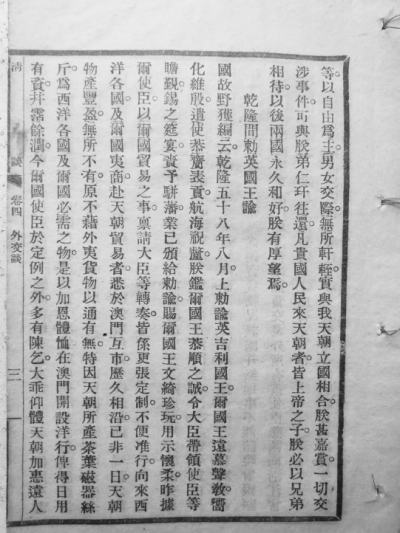

清乾隆五十八年(1793),英国国王乔治三世派出马戛尔尼使团到北京,希望清政府在靠近珠山一小海岛,给英国商人提供商人停歇与收存货物的地方,当然,乾隆皇帝断然拒绝了马戛尔尼爵士的这一请求。为此,乾隆还给英国国王写了一封长信。在这封长信里,乾隆写道:

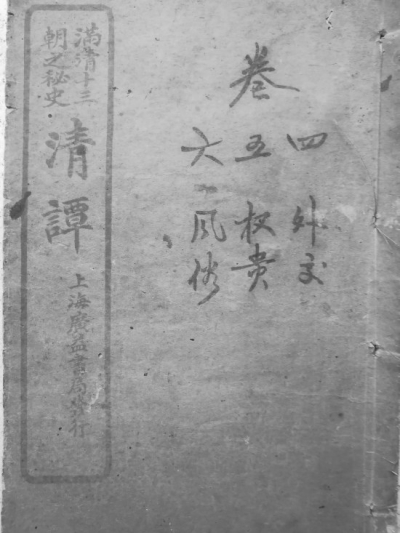

向来西洋各国及尔国夷商,赴天朝贸易者,悉于澳门互市,历久相沿,已非一日。天朝物产丰盈,无所不有,原不籍外夷货物以通有无。特因天朝所产茶叶、磁器、丝斤为西洋各国及尔国必需之物,是以加恩体恤在澳门开设洋行,俾得日用有资金,并霑余润。(《满清十三朝之秘史/清谭卷四/外交谈》,胡怀琛编,汪翰校,上海广益书局)

就笔者阅历,“茶叶”一词出自中国帝王之笔,这恐怕是天下第一次。而且,茶叶一物置于磁器、丝斤之前,可见在清一季,茶叶的重要,或者说茶叶贸易早已经超过了丝绸贸易与磁器贸易。尽管,茶叶出洋远迟于丝绸与磁器。但此时(十八世纪后期)的茶叶,已不再是中国的茶叶,而是世界的茶叶了!

一

“茶”,作为中国的原产植物,历史悠久。中古时期集茶及茶事之大成的书《茶经》里,陆羽(733-804)说,茶出自炎帝神农氏,后历代相传至唐。但追究,“茶”作为汉字不见于《说文解字》,也不见于《尔雅》,更不见于甲骨文。若按清人认定的“荼”即“茶”的话,“荼”也不见于甲骨文(《甲金篆隶大字典》,四川辞书出版社,2008)。段玉裁注《说文》时讲,“荼”籒文作“莽”,在《甲金篆隶大字典》里,“荼”最先出现在1942年出土的“楚帛书”(大约为战国晚期)。虽然“茶”不是最古老的汉字,但茶作为中国最古老又原生的植物,则是可以肯定的。在佛教东传的寺院里,因为可能的药用、僧众的修行所需,从南北朝开始到唐,茶及茶事已经足以可以让人为它专门写一部茶及茶事的百科全书《茶经》了。自班固《汉书》辟《食货志》以来,从唐始,茶及茶课便一直是历代《食货志》的重要部分。《旧唐书/食货志下》指出“贞元九年正月,初税茶。”贞元九年即公元793年。也就是说,茶及茶税进入正史的元年是公元793年。此后,茶课即榷茶法便一直为中央政府的官税。贞元九年设茶课定“每十税一”,自此“每岁得钱四十万贯”。饮茶者从寺庙里走出来,无论达官贵人,还是贩夫走卒,特别是当茶可以易中原之外域的战马后,种茶、制茶、贩茶,课茶税,便从民间逐步纳入和强行纳入到官方,到宋,已禁止私茶。在唐一季,茶课为盐铁使代管,在宋一季便有专门管理茶课的机构。《宋史/食货志》载:蜀茶“旧无榷禁,熙宁间,置提举司,收岁课三十万,至元丰中,增至百万。”《东京梦华录》记在外诸司专设“都茶场”。从《宋史》起,《食货志》里便专辟“茶法”,与盐法、酒法等共举。由于“茶之为利甚博”且“利尝至数倍”,嘉祐二年(1057)岁入一百二十八万,政和元年(1111)茶产一千二百八十一万五千六百余斤,收息一千万缗。到了明,茶事除了课税即“诸产茶地设茶课司”之外,《明史/食货志》还把种茶的户数、茶树植株数等,都列进《食货志》里内容,可见茶在明一季何等的重要。洪武年间(十四世纪后期),茶作为易马的重要货物和税科,茶业发展很快,汉中一地产茶三百万余斤(可易马三万匹)、四川产茶产一百万余斤。茶课为牙茶三钱、叶茶二钱,隆庆三年(1569),仅四川一地边茶税银高达四千余两。当然,茶业的发展和茶税的征收并非一帆风顺。嘉靖后期,由于陕西岁饥,茶户无所资。嘉靖末年(1566)御使潘一潘奏“增中商茶,颇壅滞,宜裁减十四五”。

二

就在明王朝单方面依赖茶税来支撑易马兴市和边关饷银时,再加上如陕西的岁饥,茶叶发展面临困境与茶农的困顿(《明史/食货志/茶法》记:嘉靖三十六年即1557年,“边饷告急,国用大绌”)。但是,因世界格局变化、地理大发现时代的来临,茶叶,本是中国的一种重要的经济财政来源,哗变成了中西贸易的主角,哗变成了世界级的产品。

就在1557年两年后即1559年,欧洲人(也许通过葡萄牙取得了居住权的澳门,或其他地方)首先提到了茶——中国的茶!从此,茶成了“第一个具有世界影响的真正的全球产品”(《绿色黄金》)!在此之前,茶叶已在公元八世纪(另一说为六世纪)以佛教的方式东渡日本伽蓝,但那时的茶在日本还不是后来的茶于日本文化的重要构件,而只是作为药用的引进。闻名于世、后来又返回中国,影响中国的“日本茶道”,要等到宋代(十二世纪后期)的“茶斗”传入日本之后的十五世纪才形成和定型。茶到欧洲一个世纪之后,才姗姗登陆英伦三岛。谁会预料道,这一登陆,不仅改变了英国人的生活方式,而且改变了世界。

1662年,葡萄牙公主凯萨琳嫁给了英国国王查理二世。凯萨琳嫁妆的清单里,除了摩洛哥的军事重镇丹吉尔、印度大陆的明珠孟买外,还有价值80万英镑的财宝。这些财宝里就有中国的茶叶与中国的茶具。随后,1689年第一船中国茶运抵英国。开始是贵族,很快便在新兴的资产阶层,以及工人、贫民中,茶叶成了英国人的日常必需品。2003年牛津大学出版社出版的《牛津经济史百科全书》(英文)有关茶的数字记录是这样的:茶叶作为贸易大宗货物,1610年抵达阿姆斯特丹,1657年被英格兰公众所知道。从此,茶于英国与中国之间建立起了重要的关系。茶的消费高速增长:1678年4713磅、1725年370323磅、1775年5648000磅、1801年23730150磅。可以说在第一波全球化即地理大发现时代(十五世纪中后期至十八世纪),这个星球上,没有任何一件商品,像中国茶如雷霆般席卷英国,也没有任何一件商品有中国茶这般高利高税。到了十八世纪后期至十九世纪初期,英国的税收每10镑中,就有1镑来自茶叶的进口与销售。1711-1810年,英国政府从茶业贸易中获得的税收,高达7700万英镑。十九世纪中后期,英国每天要喝掉1.65亿杯的茶,也就是说,英人每人每天至少要喝3杯茶,英国人每天摄入到人体内的液体有40%来自茶水。在英国,茶打败了所有饮料,包括先前的酒精饮料和后来风靡欧洲大陆的咖啡。由于饮茶,英国人的生活发生了几乎可以说得上天翻地覆的变化。《绿色黄金》转引英国著名小说家、记者和社会评论家乔治·奥威尔的文章:“一般来说,他们(英国人)连略微品尝一点外国菜也不愿意......但如果没有茶和布丁,日子简直没法过。”1938年英国的《每日电讯报》的评论文章讲:(英国人)“一星期不喝茶,世界就会乱成一片。”据说有一支英国民谣对于茶是这样颂扬的:“当时钟敲响四下,世上一切瞬间为茶而停了。”这就是直到今天还保留的英式“下午茶”(AfternoonTea)。

由于饮茶,英国的文化传统也发生了变化。英国人与日本人在研究茶的推广、普及,以至于征服茶客时,有一个共同点就是:茶除了有药用的镇静或有时的迷幻作用外,最重要的是茶饮的过程。茶的冲泡,端茶给客人,与客人对饮或几人共饮。茶饮与酒饮有一个本质区别,在于茶饮的平净,更在于茶饮的相互平等和相敬如宾。日本茶道所追求的“单纯”“清澄”“调和”“侘”和“寂”,尤其是“寂”,构成了日本人审美三大关键词之一(见《幽玄、物哀、寂——日本美学三大关键词研究》,[日]大西克礼,中译王向远)。茶饮,带来了人的精神享受。同时,茶饮带来的平民化,正符合十七、十八世纪英国新兴资产阶层的崛起,也符合英国人的可以通过船坚炮利征服世界的另一种方式:绅士的方式。由此,茶饮的平民化又让茶饮具有仪式的意义。这与英国人信奉的基督教,有着千丝万缕的联系。这与日本茶道里的禅宗精神和气氛异曲同工。

三

茶,作为一种东方从未见过的商品进入英国,一开始是偶然,接着是必然。但无论偶然还是必然,茶进入英国时,原本只是作为一种饮料,并没有立即赋予茶的文化特质和文化价值。但英国人一开始便觉察到了来自中国的茶,有它的文化意义和文化符号。1686年,英国议员T·波特,通过一份中文资料,列出茶的20种益处。20种益处的前19种都与茶的药用功用相关,如1、净化血液,3、缓解抑郁,8、疏通阻滞,9、明目等。但在最后一项即第20项时,T·波特给来自茶贴了这样一个标签:“让人宽厚待人。”这一伦理的标签,也许是英国人已经感受到了茶饮带给茶客们相互间的平等,但这一标签却源于中国。

陆羽《茶经》第一句开门见山地写道:“茶,南方嘉木也”。也就是说,茶天生丽质,非一般树木可比,它表明唐人对茶树的伦理性认定。接着陆羽《茶经》的第一章里又说:茶,“最宜精行俭德之人”。如果说“茶,南方嘉木也”还只是对茶植株的美好评价,那么“最宜精行俭德之人”则赋予了茶的儒家伦理现念和儒家理想。茶,能在中国生生不息,以及东渡日本、西越欧陆英伦和美洲生根发芽光大(包括茶的贸易和茶的本土化),除了茶是一种既有药用功效且又便宜的饮料之外,与茶的儒释道(特别是儒家)伦理的赋予与植入密不可分。《茶经》以降,关于茶的种植、制作和茶文化的著述,虽不如注“四书五经”那般的汗牛充栋,但茶事著述同样巨富,如清人陆廷灿的《续茶经》里讲中国茶书“不可枚举”。仅《续茶经》第一章《茶之源》所搜罗和引证的书目,就多达一百余种。茶书于中国,是国学的重要部分。

跳过宋代,说说明代,特别是进入中后期即万历以后,明一方面政治上似无所作为,但经济特别是江南的一带经济,发展与繁荣则是中国历史上的一个黄金年代。中晚明的文人、商人、士大夫,生活极为讲究,茶就充当了这一闲雅且奢侈的媒介与文本。如屠隆的《考槃馀事》、高濂的《遵生八笺》等里记载描述的茶事,许多都叹为观止,如《遵生八笺》里记录的一套茶具竟多达十六件(而且每件有每件的功用)!本文选择两个非专门的茶书文本,来看一看茶事在明一季的厉害。一个是虚构文本《金瓶梅》、一个是纪实文本《陶庵梦忆》。《金》成书于万历流行于崇祯(《陶庵梦忆》里就记有用北调演唱《金瓶梅》之事),《陶庵梦忆》成书于清初。茶到了明已经多样化丰富化,《金》里就记有“土豆茶”“木樨金灯茶”“芫荽芝麻茶”“南风团雀舌牙茶”“六安雀舌牙茶”等多种茶品,而且记载了“甜水茶”。七十三回,潘金莲吩咐下人:“你叫春梅来,教他另拿小铫儿顿些好甜水茶儿,多着些茶叶,顿的苦艳艳我吃。”中国茶引入英国后,有一个重要的改变,尤其是红茶,英人会在茶汤里渗入奶和糖(至今,这是典型的英式茶)。十七世纪初成书的《金瓶梅》里所看到的“甜水茶”,也许是一种巧合——英人会知道这种“甜水茶”吗?在中国,酒比茶先进入到人的生活和社会中,从遗存和后来发掘的上古青铜制品看,有酒具无茶具。那时的酒具一实用二祭祀用物。在大英博物馆的馆藏中,有一件大约公元四年的汉代漆杯。这只漆杯,色彩对比强烈,据《大英博物馆/世界简史》中文译本中册认定,这是一只酒杯。中国的酒具从土陶(新石器时代)到青铜(商)再到瓷(宋元),中间还出现过漆制酒具(漆制品一般为木胎上漆)。

茶的进入是因为药用和禅义,其场景是净和闲,与酒的热烈和祭祀,完全不一样。《金瓶梅》凡写酒的场景,无不热闹,许多时候还是胡闹或者情色之前的暖场。写到茶就不一样了。凡是写到茶时,都是平静而且和谐的。二十一回“吴月娘扫雪烹茶/应伯爵替花勾使”里,吴月娘雪中烹茶写得如诗一般意境:“端的好雪。但见:初如柳絮,渐似鹅毛。……衬瑶台,似玉龙翻甲绕空舞;飘粉额,如白鹤羽毛连地落。……吴月娘见雪下在粉壁间太湖石上甚厚。下席来,教小玉拿着茶罐,亲自扫雪,烹江南凤团雀舌牙茶与众人吃。正是:白玉壶中翻碧浪,紫金杯内喷清香。”扫雪烹茶这一意象,是禅的意象,也是道家的意象,事实上它是儒家的意象。一个没有诗书传承的西门庆家,竟然出现吴月娘扫雪烹茶的场景,这不能不说哪怕对于一家暴发户,茶,依然有着它的地位和力量。甚至可以在这里嗅到茶“正能量”的象征意味:吴月娘可以善终(西门庆则是酗酒后纵欲而亡)。

遗民张岱在明清季替时,感“国破家亡”而“无所归止,披发入山”后写成的《陶庵梦忆》,所写之物,极尽晚明奢华。其中多次涉及到茶。卷四里提及二十四桥中的茶馆酒肆的繁华为“纱灯百盞,诸妓掩映闪灭于其间”(此繁华,与宋人的《东京梦华录》近似);卷三“禊泉”一节里提及,此泉水“试茶,茶香发”;卷八,张岱为一名“露兄”(典出宋人米芾“茶甘露有兄”)茶馆撰写了《斗茶檄》,其檄最后一节为:“八功德水,无过甘滑香洁清凉;七家常事,管柴米油盐酱醋。一日何可少此,子猷竹庶可齐名;七碗吃不得了,卢仝茶不算知味。一壶挥塵,用畅清谈;半榻焚香,共期白醉。”茶之功德文章几于在此。卷三,张岱介绍了两种茶,一是兰雪茶一为闵老子茶。兰雪茶,产于越王铸剑之地。因此这茶“意不在雪芽”而在于“有金石之气”。在张岱看来,吃这种茶,不是吃茶的清香而是吃的历史和文化。在张岱眼里,兰雪茶就是作者国破家亡后试图奋起(复明)的寄托。张岱在这一节里详细地介绍了这种茶的制作方式和过程:“扚法、掐法、挪法、撒法、扇法、炒法、焙法、藏法,一如松萝。他泉瀹之,香气不出,煮禊泉,投以小罐,则香太浓郁。……取清妃白,倾向素瓷,真如百茎素兰同雪涛并泻也。”这段话,在我看来,比所有专业的茶书,更专业更有文化。在介绍“闵老子茶”时,张岱则是一副东方朔的派头:“……余曰:‘慕汶老久,今日不畅饮汶老茶,决不去。’汶水喜,自起当炉。茶旋煮,速如风雨。导至一室,明窗净几,荆溪壶、成宣窑磁瓯十余种,皆精绝。灯下视茶色与磁瓯无别,而香气逼人,余叫绝。余问汶水曰:‘此茶何产?’汶水曰:‘阆苑茶也。’……余问:‘水何水?’曰:‘惠泉。’余又曰:‘莫绐余!惠泉走千里,水劳而圭角不动,何也?’”

仅从明人的这两个非专门茶事的文本中,便可以看到中国茶事与茶文化的丰澹、滋润、多姿、多彩!

四

从公元一世纪到公元十八世纪。由于张骞偶然的发现,从太平洋到地中海长达约6500公里的横跨欧亚的通道(先陆路后海路)渐次被打开。东汉时,希腊人用“赛儿(Ser)”即蚕代指中国,四世纪到八世纪,丝绸和蚕是中国的代名词。十三到十四世纪,蒙元帝国恢复和拓展了汉唐时期的丝绸之路。此时,瓷器(尤其是清花瓷)成了中国的代名词(大写C,“China”成了中国,小写c,“china”便是瓷器)。到了十七、十八世纪大航海时代的到来,航运工具的现代化,大宗商品运输成为可能,中国的代名词不再是丝绸与磁器(事实上欧洲已不再需要这两宗商品),而是茶叶(据说“Tea”是澳门广东话“茶”的发音)。当茶成为中西贸易的主角时,中国的丝绸和磁器便退出了历史舞台。这时的中国,西人称之为“茶叶帝国(TheEmpireofTea)”。

茶进入英国后,迅速成为英国各阶层的新宠和必须品。而且,茶与英国的文化形态和正在崛起的世界霸权,几乎一拍即合。在《绿色黄金》一书里,有一专章叫《着迷》。写茶事与英国人、英国政治密不可分。如:“漂亮的女人在泡茶时最漂亮”“茶,让男女老幼几代人都聚会在一起共享天伦之乐”“下午的茶派对,让人们更加礼貌和蔼可亲”“茶店和休闲公园非常契合英国中产阶级以家庭为中心的伴侣式婚姻”“茶成为19世纪反对酗酒的禁酒重要符号和有力武器”“茶成为许多政治俱乐部的中心,为议会民主制的崛起贡献巨大”……从个人到群体、从女性独立到家庭和睦、从禁酒到催生议会民主,茶于英国无所不在!茶的影响和重要,此已远胜于茶的故乡。再就是,茶事引发的与茶相关的诸种器物、场所,获得了更新和创造机遇。在英国进口中国茶壶的同时,英国开始了自己制作英国人趣味的茶具。当时中国的磁器出口仅仅作为茶业运输的压舱之物,而此时的英国茶具,已制作得美轮美奂。大英博物馆的馆藏中有一套维多利亚早期(十九世纪中期)英国制造的茶具“炻瓷镶银茶具”。《大英博物馆/世界简史》中译本下册里,专章介绍了这一茶具。这套茶具共三件,呈红棕色,一个约高14厘米壶嘴短的茶壶,一个糖罐,一个奶罐。茶具底部标有制造商的名字“伊特鲁尼亚工厂”。伊特鲁尼亚工厂位于斯塔福德郡斯托克城,而斯托克城是英国乃至整个欧洲的制陶中心。中国的茶,如此影响和改变一个国家和民族,这是世界史从来没有过的事(尽管,茶于日本文化中占有相当的地位)。但也正是因为茶和茶的贸易,世界格局发生了重要变化。

中国茶进口英国,从1678年4713磅,1801年一跃达到23730150磅。不到150年,茶的进口翻了5000多倍!这是一个惊人的数字。在这个惊人数字的后面,则是一系列的故事。茶业贸易在1833年之前,一直由英国东印度公司垄断经营。东印度公司是英国殖民印度和殖民整个亚洲的“全权代表”和重要力量,它有自己的军队、战船、武器、商品贸易公司,以及传教、文化传播等。在经营茶业贸易过程中,东印度公司一是发现与中国政府不好打交道(如文前提及到的乾隆给英国国王的信中所讲),一是太远。于是在印度次大陆寻找与中国茶树一样的树种,以便取代中国。东印度公司在1824年占领了当时还不是印度领土的阿萨姆邦。按照中国茶园的建制,并请来了中国制茶工人,经过若干年的经营(最高时阿萨姆邦有420000英亩茶园),东印度公司在印度的茶已据相当可观的水平。但是,这种茶依然达不到中国茶的质感与味道。再加上1833年,东印度公司失去了垄断经营茶业贸易,需要某种机遇出来挽救这一颓势。一个叫罗伯特·福钧(Robert For⁃tune)的植物猎人出现了。福钧被东印度公司派到了福建。福钧到中国的目的只有一个,选好的茶树和茶种,偷运植株与茶种到印度或者欧洲种植。当时中国的茶树植株和茶种,就如汉唐时的丝绸和蚕子一样,绝不允许输入他邦(尽管1728年荷兰人已经把茶的植株带到了好望角与锡兰,但直到1828年才有了像样的茶园)。福钧,不辱使命,在1849年运出了13000植株和10000颗茶种(在此之前东印度公司花了十多年时间试图运送中国茶种都告以失败)。不幸得很,这批植株与茶种到了印度,植株只有1000株活着(种植后存活只有3%),10000颗茶种无一颗发芽!不过,英国人在大航海时代、特别是在维多利亚时代,对于外部世界和自然界,有着异乎寻常的热爱和冒险精神。通过改进运输方法,1851年,福钧再次成功运出10000多植株,到达目的地时,有大多数植株存活了下来(福钧的故事见《茶业大盗》,[美]萨拉·罗斯,孟驰译)。

这时的中国,茶叶依然是南方诸省的重要经济作物,茶税依然是财政的重要支撑。尽管乾隆二十二年(1757)乾隆皇帝发出上谕“永禁出洋贩运”,但是,茶叶的中西贸易并没有因乾隆的禁运而中断,反而是年盛一年。《清史稿/食货志》把茶法仅排在盐法、钱法之后,足见茶税及在清一季开始的茶业中西贸易的重要。咸丰三年(1853)因茶正式在福建设置海关,同治元年(1862)洋商已深入内地,只要持有官府发予的“运照”,茶叶便可经营。《清史稿/食货/五》说,“是时,泰西诸国嗜茶者众”,每年大约输往英国的茶业八十九万八千石左右。而且茶质远胜日本、印度、意大利、锡兰、爪哇等国。虽然此时中国已经开始进口日本的茶(同治十二年已呈逆差),但中国茶业依然成为中国最大宗的出口货物。就在这之前之后,整个东半球的地缘政治发生了翻天覆地且根本性的变化。

由于英国的茶业贸易,多年与中国处于一种逆差。绿色黄金茶进入英国,白银流进中国。对于一个十九世纪的超级大国,显然这不符合英国的利益。东印度公司一直在寻找替代茶业贸易逆差的商品。1758年东印度公司获得制作鸦片的许可,1773年,英国把葡萄牙对中国的鸦片贸易权夺走,1776年,东印度公司向中国输入了60吨,至1830年,英国出口中国的鸦片已经高达1500吨(《茶叶大盗》讲过,“英国一些最漂亮、血淋淋的功绩就是东印度公司干的”)。到了1840年,中英鸦片战争便不可避免的爆发了。从1793年到1840年,不到50年时间,清朝迅速步入到积贫积弱的时代。如果从这个角度观察,茶(Tea),在改变世界的同时,也改变了中国自己。

参考文献:1、《绿色黄金:茶叶帝国》,[英]艾伦·麦克法兰/[英]艾丽斯·麦克法兰著,扈喜林译,社会科学文献出版社,2016。2、《茶道六百年》,[日]桑田忠亲,李炜译,北京十月文艺出版社,2016。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制