一群面临绝种的鹦鹉,为加勒比群岛闪耀着光芒。也许欧洲蜜蜂在登上美国大陆之前,就已经登上了这个群岛。自18世纪以来,瓜德罗普长尾鹦鹉、华丽的红色小安地列斯金刚鹦鹉、瓜德罗普绿鹦鹉、马提尼克绿鹦鹉和古巴红鹦鹉都消失了。我曾造访维也纳和柏林的自然科学博物馆,试着想象这些鸟类的真实颜色和声音。加勒比海地区所有绝种的鹦鹉其实是可以在树洞筑巢的。野生蜜蜂和鹦鹉的消失是否有关呢?还是因为加勒比地区森林遭到破坏所致?

16世纪以来,欧洲移民无论是定居澳大利亚、南美洲、新西兰或者遥远的海洋小岛,都有蜜蜂相随,而且不仅于此。当蜜蜂被带到美国时,由于我们没有正确地领会到发生了什么事,因此历史再度重演,尽管后来有部分历史“被记录下来”,但仍不断地重复。

就像是在巨大寰球的测试体当中,有一些变异体被建造出来,当作正面或负面的监控。一种是与另一大陆上相似的蜜蜂种类。另一种是在同一大陆上,有些微不同的蜜蜂种类,然而,它们既与栖息于树洞的动物有关,也与鸟类有关,例如澳大利亚的鹦鹉。克雷弗克在北美洲观察研究20年后,也就是1822年,在悉尼港边一艘运送囚犯的船上,有八大群蜜蜂被流放到澳大利亚大陆。

1860年,医生、自然科学家乔治·贝内特(GeorgeBennet)写道:“英国蜜蜂成功地被引进,如今它们遍布于整个澳大利亚大陆。”他必定是看过杰弗逊或朗费罗的文章,并且似乎是直接将美国历史拿来套用:“外来的蜜蜂迅速地驱赶本土的昆虫,就像是欧洲人将黑人驱逐出原有的居住地。如今,澳大利亚原生种的蜜蜂变得非常稀有。”

今日,在680万群蜜蜂居住的岛屿上,应该有超过一万名养蜂人。正确的数字就像是奥巴克(Outback)尤加利树森林中的原住民数量一样难以估量。如今,除了干涸的沙漠地区和潮湿的热带雨林,澳大利亚各地都能看见欧洲蜜蜂。它们在红色山坡的深谷岩缝中、蓝色巨木的空心树干中筑巢。在两百多年以前欧洲昆虫从未驻足过这里,它们在当地特有的桃金娘科、山龙眼科、豆科植物上采集花蜜。

它们在新家的生活无与伦比。它们适应良好,但是对当地的动、植物来说,是具高度攻击性的竞争对手。两百多年前,本土花卉就已经有自己的访客和协助受粉的昆虫。尤加利树的树洞有自己的住户,而澳大利亚人也有其他种本土蜜蜂。然而,原本在这大地上成长的蜜蜂去哪儿了?是魔鬼把它们赶走了。“它们对我们大发脾气。它们火冒三丈时,会害我们没有柴木可用。植物无法再次生长”这是澳大利亚原住民的一首歌,大约在1840年,外来蜜蜂被野放近二十年后,在悉尼附近的地区被记录下来。“

在这片大地上生长的蜜蜂”指的当然是当地的无刺蜂(Meli⁃pona),它们生产并储存一种有独特香味的花蜜。“新蜜蜂”抢走无刺蜂原有的蜂巢,同样地也取走它们酿产的花蜜,然而这些甜滋滋产品的名称却直接被“新蜜蜂”命名。这就和毛利语称呼直接从花萼搜集来的花蜜,或者北美洲部落用来表示从熊蜂窝搜集来的蜂蜜的词汇一样,都直接用新蜜蜂的产品来命名。

澳大利亚西部有一种原住民舞蹈描述了当红色大陆还属于无刺蜂时,人类寻找蜜蜂的过程。当陌生的昆虫叫声响起,突然从空心树干中蜂拥而出时,寻找蜜蜂的人停止采蜜,惊慌而逃。

陌生的外来蜜蜂与本土花卉的主题吸引了媒体的注意力。早在十年前,《澳大利亚日报》上一篇文章写道:“凶猛的外来蜜蜂占领了树林,偷走许多本土动物的食物和生活空间。”蜜蜂夺走了本土的吸蜜鸟和鹦鹉,或者长什叶口蝙蝠(Glossophaginae)等哺乳类动物的花粉和花蜜。然而,这场战争不只与夺取食物有关。在澳大利亚,蜜蜂也住在空心树干中,并且和其他异国动物一起对抗本土物种,抢夺为数不多的资源。例如,在南澳海岸附近的袋鼠岛上,原本是宽嘴大黑鸟辉凤头鹦鹉的筑巢地点,也是同样在树洞筑巢的彩色居民,例如刷尾袋鼠、鼠袋鼯、黄腹袋鼯、米切式凤头鹦鹉、超级鹦鹉或统治鹦鹉的社区。这座岛屿已经不再是从前居民的岛屿了。对养蜂人来说,袋鼠岛是非常重要的经济产地。

澳大利亚鹦鹉和其他鸟类的死与生态之间的关系,也和卡罗莱纳长尾鹦鹉一样,难以研究。夜鹦鹉莫名其妙地消失了踪影,数十年来都被认为已经绝种,直到20世纪90年代初期,因为出现一只被车子辗过的尸体而再度被发现。一只鹦鹉死于交通意外。然而,所有的物种不都是因为过去几十年里爆增的货运量,尤其频繁的运送来自大自然的货物以及被绑架的生物,而成为牺牲者的吗?“库鲁谷鸟(黑喉钟鹊),在清晨听见它的歌声;库鲁谷鸟,在树洞里听见它的欢笑。”西澳那鲁马部落的说书者罗伯特·昆斯德帕拉鲁鲁的一首诗是这么说的。然而,人们已经很长一段时间不曾“在树洞里听见它(黑喉钟鹊)的欢笑”,听到的是不知名的昆虫的合唱声。库鲁谷人不知道鸟的名字,使用英语的澳大利亚人称呼这种黑白相间的华丽动物为PiedButcherbird,也就是有斑点的黑色伯劳鸟。德国鸟类学家将这种不太难看的鸟命名为黑喉乌鸦伯劳(Schwarzkehl-Krhenwürger)或者黑喉乌鸦喜鹊(Schwarzkehl-Krhenatzel)。

当卡罗莱纳长尾鹦鹉的死亡原因变成学术问题时,蜜蜂问题在澳大利亚仍然是当红的话题。自公元10世纪初以来,野生的欧洲蜜蜂就被认为是害虫。大部分的人很难理解,为什么从前饲养蜜蜂是有利于大自然环境的传统,如今却会对植物花卉造成伤害。此外,这当中也产生了政治议题。由于养蜂组织结构松散,政治人物因而有了操作的空间。

2001年澳大利亚蜂蜜产值约六千五百万澳币,2010年增加到八千万澳币。蜂蜜是澳大利亚的高经济效益出口品,因此澳大利亚的养蜂人强烈拒绝承认这当中所产生的问题,养蜂业代表也在乡下地区动员,阻止其他人将他们的经济动物妖魔化。曾有位澳大利亚养蜂协会当权者,站在他们组织的立场,针对我的问题提出说明:“引进蜜蜂是为了帮助欧洲农作物授粉,蜜蜂一直都是农业最重要的授粉昆虫。澳大利亚的主要植物是尤加利树,这种树直到今日仍有许多的树洞。”他还提到悉尼大学一篇科学研究作为佐证,该研究指出,在维多利亚州一个做相关研究的区域中,每平方千米有两千多个树洞,其中蜜蜂只占领了2%。许多被蜜蜂占据的树洞并不适合鸟类栖息,因为洞口太小。然而,这篇研究论文没有一个可靠有力的结论。谁知道什么样的树洞不适合鸟类?我们无法得知,为什么鸟儿不喜欢人类放置于庭院的鸟巢箱。谁又能比小鸟更了解自己森林里的住所?“很多”树洞,仍然是不够多的。太平洋海岛上,蜜蜂在许多鹦鹉灭种的故事中扮演了多么关键的角色? 1838年3月,来自约克郡的英国人玛莉·邦比,带了一个礼物给住在新西兰的传教士哥哥。礼物是两群蜜蜂。两年后,这些蜜蜂繁殖出的下一代从澳大利亚穿越塔斯曼海,不久之后新西兰各个岛屿都是这些新来的昆虫。

一个世代过后,本土鸟类的消失与新昆虫扩散之间的相关性已浮出水面,对此感兴趣的外行人观察到大自然的这项变化。1873年出版的鸟类学书籍及报刊文章都指出,毛利人早已将蜜蜂视为导致树洞中鸟类灭亡的凶手。几年后,一名来到新西兰的英国爵士大卫·威德邦(SirDa⁃vidWedderburn)记载:“欧洲蜜蜂是南半球非常成功的移民,它不仅打败了那里的弱小昆虫,在许多地区也造成吸蜜鸟类的数量大幅减少。”短短几年后,新西兰人贺伯特·古翠·史密斯提出他的观察结果:“80年代和90年代初期,几乎每个空心树洞和被水冲刷过的干燥岩石都有一个蜂巢。除此之外,也有许多蜂巢不受保护地挂在低矮树丛上。在那个时期,大地确实满是白色的三叶草,而蜜蜂同样也漫天遍野。”仔细观察大自然现象的农夫猜想,一定有什么不对劲。“蜜蜂甚至在空地筑巢。”他又提到,“尽管如此,金色虫子们仍然不断地涌进邻近的森林”,金色虫子指的就是蜜蜂。不久之后,西方蜜蜂的分布区域扩大到整个太平洋区。在我们的时代已经得到证实,太平洋小岛的生态系统中曾经有蜜蜂的存在。过去几十年,蜜蜂经常闯入诺福克岛上鹦鹉的鸟巢,并且导致岛上的布布克鹰鸮诺福克亚种濒临绝种。在20世纪中期新喀里多尼亚岛上的新喀吸蜜鹦鹉的绝种,与造成岛上本土植物授粉系统混乱的外来蜜蜂,两者之间是否有相关性?

大约19世纪中期大溪地黑额鹦鹉绝迹时,蜜蜂是否刚好来到这里?同一时期诺福克岛的啄羊鹦鹉永远地消失了,是否也说明蜜蜂已经在岛上了?今日,蜜蜂仍然持续地与诺福克岛的红额长尾鹦鹉竞争巢穴。而人们制作罕见鹦鹉标本时,被蜜蜂螫伤甚至死亡者,时有所闻。

“夏威夷也许是世界上最适合饲养蜜蜂的地方,这里是养蜂人的天堂。”我在一本夏威夷养蜂杂志上看到这句话。1857年,首批四群蜜蜂来到此地。1858年,《波利尼西亚报》报道了夏威夷群岛上出现了第五群蜜蜂。不断繁衍的蜜蜂究竟为夏威夷带来了哪些影响?

几年前,加勒比海沿岸也有类似的报道。约翰·缪尔(JohnMuir)写道:“第一批棕色蜜蜂应该是在1853年3月来到旧金山的。”根据报纸报道,应该是希尔顿教授带来的蜜蜂,他在1853年3月14日搭船来到加州。在十二群或十五群蜜蜂中,只有一群存活下来。然而,一群蜜蜂就已经非常庞大。“这些小移民在圣克拉拉谷地的牧场上蓬勃发展,初次抵达后的第一季就已经繁衍了三群蜜蜂。”早在1857年,第一群野生蜜蜂就出现在圣克拉拉谷地的一棵橡树中,也是加州第一棵有记载的蜜蜂树。当地报纸报道了这一事件,并且预言几年内这群蜜蜂将充满森林。这个预言应该成真了。蜜蜂引进之前,加州的蜂巢都来自本土熊蜂。从这个时候开始,当地一些语言对此有全然不同的新说词,例如今日几乎濒危的温图语中有一句话:“hu⁃bimi’kupahara’da-”(我要砍一棵蜜蜂树。)如今,加州的蜜蜂有时候住在燃烧红杉的烟囱、加州红木或橡树的树洞里,以及铁道旁的木屋屋檐下。

18世纪末,欧洲蜜蜂、非洲蜜蜂和来自马达加斯加的亚种蜜蜂,被带到西印度洋没有蜜蜂的岛屿上,如今住满了这些始终不知名的混种蜂亚种。有证据指出,毛里求斯的野生蜜蜂造访花朵,因此被视为当地太阳鸟的竞争对手。就像童话故事中的蜂后,在公主的呼吸中,仍然微微地散发着蜜蜂的香气,因此蜜蜂当然能够找到那一丁点花蜜。

此外,每年都有蜜蜂霸占人类为了保护濒临绝种的毛里求斯鹦鹉或老鹰而悬挂的鸟屋。威尔斯的鸟类学家卡尔·琼斯说:“蜜蜂问题不会扩散”,人类保护之下的生态系统能够排除这些族群。然而,人类无法干涉的大自然环境中又是如何呢?大约18世纪末,当罗德里格斯鹦鹉仍然存在的时候,印度洋岛屿上的蜜蜂带来了什么样的影响呢?1834年之前,当马斯卡林鹦鹉还存在时呢?1875年之前,当塞舌尔绿鹦鹉还在时呢?这其中是否有关联性,如今已不可考。蜜蜂和塞舌尔岛上的非洲黑鹦鹉的数量衰退是否也有关系?这种罕见鹦鹉的鸟巢第一次被发现时,是在当地海椰子的空心树干中。

然而,恶魔般的蜜蜂实验仍然持续地进行着。实验以不同的方式、蜂种进行着,也因此蜜蜂被运到了新的生活环境中。欧洲蜂种和地中海蜂种在干燥的澳大利亚丛林中,感觉就像是在大海环绕的新西兰或气候温和的美国一样舒适。人类在气候区的边界上饲养蜜蜂,而新的多雨热带气候区,就没那么欣然地接受它们。很显然,气候局限了野生蜜蜂的分布。对于养蜂人来说,这是一项挑战。如同往常一般,引进新的“育种材料”解决了这个问题。新的东西又来了,一个新的物种,一群新的蜜蜂。

1956年,一只非洲蜂后被带到巴西,她来自于印度洋边的坦桑尼亚,是创造历史的女王。欧洲雄蜂和非洲女王蜂产下的蜜蜂,悄悄地从圣保罗的里约克拉若的养蜂人那里逃了出来。它们进行了一场蜜蜂大迁移。几年内,这些“非洲化的蜜蜂”出现在热带新世界。1966年一部以蜜蜂为主题的惊悚片上映,1976年电影《杀人蜂》(TheSavageBees)上演,杀人蜂在一艘失去方向,停靠在路易斯安那岸边的船上展开攻击,造成多人死亡。事实上,货船是蜜蜂特别喜爱的一种交通工具。它们搭着船只,登陆到加勒比海上的各个岛屿。

欧洲蜜蜂让热带地区受到巨大惊吓时,反而让它们在非洲同母异父的姊妹们离开了热带地区,向外发展。1986年它们来到尼加拉瓜,1987年到达墨西哥北部,1988年报纸上刊登了人们曾在一艘停靠于佛罗里达的船上发现非洲蜜蜂群的消息。1990年蜜蜂来到了得克萨斯州,1994年到加利福尼亚州,1995年到北卡罗莱纳州,2009年至犹他州,2010年飞抵乔治亚州。今日,它们住在美国南部的澳大利亚尤加利树和欧美混种悬铃树中。它们和非洲蜜蜂的习性一样,住在岩洞或岩洞的替代品——人类都市中的水泥墙洞中。对于居住条件,它们比祖先来得更随性、更容易适应环境,不那么挑剔。它们经常聚集在一起,怒气冲冲地保护着自己的蜂巢,人类得处处提防,在屋脊下干活的建筑工人都要为了这些不愉快的碰面而做准备。非洲蜜蜂甚至喜欢住在飞机引擎或雷达区中,森林里也能看见它们的踪影。加州的一个消防队员告诉我,当森林大火需要救援时,非洲蜜蜂是一大麻烦。

它们无远弗届,是“超级蜜蜂”。对竞争对手来说,它们的出现有如一场核灾。

我在巴西注意到两种欧洲蜜蜂:一种是较小、较黑,看起来像是卡尼鄂拉蜂,另一种颜色较亮,像是意大利蜂,看起来身型较大。或许它们就是非洲化的蜜蜂。通常从外观来看,非洲蜜蜂和欧洲蜜蜂没有太大的差别。比起经常看到的无针蜂,这两种更常见。小小的黑色昆虫,特别喜欢无糖可乐,但是对巴西经典的汽泡饮料瓜拉那(Guarana)却毫无兴趣。“有来,就有去。”这是从前绿野山谷中的人们说的,在大自然中也经常有许多生物被某一种生物排挤驱逐。最早是当地蜂种-本土无针蜂-遭受驱逐,几十年以来,它们被记录在法属圭亚那和犹加敦半岛遭受非洲蜜蜂驱逐的历史中。

引进蜜蜂和蔗糖前,巴西应该有许多含糖食品。在巴西巴伊亚州的里欧布拉年(RioBuranhém),一名森林管理员向我介绍一棵将自己的名字献给河流的树。或许它曾经有黑色、滋味香甜的树皮。我曾经读过Chryso⁃phyllumglycyphloeum,这是一种“有粗厚、黑色、多汁的树皮”的树,而且想尝试它的味道。有人告诉我,此树种已经从这个地区和以它命名的流域消失了。

巴西当然也有本土蜜蜂。

19世纪的旅人曾经描述过黑色、白色和黄色无针蜂所产的蜂蜜。每种蜂蜜都有不可取代的滋味,有些香气馥郁,有些气味独特,味道都有些许不同,就连侍酒师、玫瑰园丁或是香水调配师也难以言喻。在巴西到处都能购买非洲蜜蜂所制造的蜂蜜,然而我却买不到当地无刺蜂的蜂蜜。

如同在北美洲、澳大利亚和海洋岛屿,欧洲蜜蜂大幅扩散之后,鸟类和其他住在树洞的生物都感受到威胁,比如羽毛呈苹果绿颜色的大绿金刚鹦鹉——大绿金刚鹦鹉栖息于美国中部和加勒比海地区的树洞中,与非洲蜜蜂相互竞争栖息地。蓝喉金刚鹦鹉、紫蓝金刚鹦鹉也和大绿金刚鹦鹉一样,对抗着相同的竞争者,因为它们悬挂的人工鸟巢也被非洲蜜蜂夺走了;或者是军舰金刚鹦鹉,其“又绿又长的羽毛”,宛如失落的马雅统治者插满绿色羽毛的装饰;蓝色的李尔式金刚鹦鹉,也面临同样的威胁。

一名致力于保护李尔式金刚鹦鹉的生物学家在一次访谈中说:“因为非洲蜜蜂数量过于庞大,因此我们无法接近它们栖身的树洞。我也发现,蜜蜂的存在干扰了鹦鹉筑巢。一个在20世纪80年代成功孵育出后代的鹦鹉鸟巢,因为蜜蜂的出现,从2006年起就失去了功能。……2009年时,我们将蜜蜂赶出鸟巢,从那时候开始,鹦鹉再度住进树洞中,并且成功孵育了三只雏鸟。”

又如栖息于美国中部的亮红色的绯红金刚鹦鹉,它的幼鸟偶尔会被非洲蜜蜂螫咬致死。

或者是稀有的斯皮克斯金刚鹦鹉,曾住在巴西北部,自21世纪初期开始,它们便从辽阔的森林中消失了。由于动物买卖而进行的猎捕,多少也促使稀有鸟类濒临绝种。收藏家将最后一批小鸟打落下来。在巴西北部里约圣法蓝西斯科唯一的自然动物栖地,那绵延数公里的森林走廊因为人类居住与伐林而受到破坏。栖地中40%的树洞是鸟巢,但因为非洲蜜蜂大量增加而被占据。蜂群四处寻找树洞造成正在孵育的幼鸟死亡。鹦鹉的未来岌岌可危,如今鹦鹉只能在人类的庇护下才能存活下来;或被阿拉伯酋长当作是活生生的蓝色宝物收藏,被欧洲爱鸟人士私养;或在伐斯罗德鸟园和特内里费岛罗洛乐园中被当作奇珍异宝观赏。这个世纪初期,还有60多种鹦鹉存活在世上,而其中54种是在人类的保护下孵育成长。

经过证实,鸟类与蜜蜂的竞争也导致波多黎各鹦鹉数量锐减。自1994年起,非洲蜜蜂在红额蓝翅的绿鹦鹉所居住的森林中找到了它们的家,鹦鹉的巢穴因此被这些新混种昆虫占据。加勒比国家森林区的鹦鹉也因为蜜蜂被迫离巢。在孵育期过后,森林区马上用铁丝网围住,好让鸟类下一年有地方孵育幼鸟。在此控制下,蜜蜂只是暂时令人厌烦,而不致于构成直接的威胁。

然而,哪个热带森林像美国加勒比一小部分区域一样,进行着保育工作呢?非洲蜜蜂持续扩散,是否会对北美大陆其他鸟类构成新的威胁?

墨西哥西北部的厚嘴鹦鹉,头上和羽毛有红色斑点,现在因为栖息地遭到破坏而濒临绝种。北美洲会二度、甚至三度失去本土绿色鹦鹉吗?我住在金色大地时,顺道拜访了沙加缅度动物园中的这些小动物。这些深绿色的小动物大多充满活力、声音宏亮。在某一个晚上,动物园的游客都离开了,我仍然站在鸟笼前。在那一时刻,我感受到马莱(EugeneNielenMarais)所描述的“日落的消沉”(Hesperiandepression)。每次到动物园,我都尝试让这黄昏的忧郁持续下去。不久之后,鹦鹉相互倚靠,喃喃细语,一阵冷冽的晚风萧飒作响,把一根红色镶边的绿色细小羽毛吹过栅栏,掉落在沥青地面上。

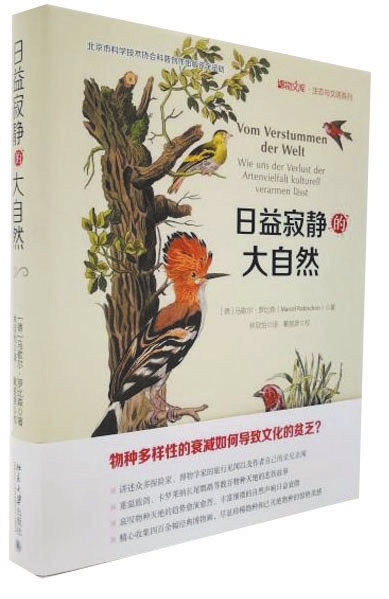

(本文摘自《日益寂静的大自然》,[德]马歇尔.罗比森著,林欣怡译,北京大学出版社出版,定价:168.00元)

(本版文字由燕婵整理)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制