在荷马史诗《伊利亚特》中,天后赫拉对主神宙斯的胜利得力于宙斯女儿阿芙洛狄忒的帮助。阿芙洛狄忒向赫拉表达自己的赤胆忠心:

至尊的女神,强大的克罗诺斯之女赫拉

告诉我你心里在想什么,你到底需要什么,

只要我能办得到,就将尽力为你效劳。

(荷马《伊利亚特》,丁丽英译)

阿芙洛狄忒不是赫拉的亲生女儿,然而毫无保留献上彩袋,里面装着她的全部魔法:狂热的爱情,冲发的性欲,情人之间的甜言蜜语。赫拉凭借这能使最清醒的头脑变得疯迷的销魂之术,在战争中大获全胜。“至尊的女神”,这是荷马通过阿芙洛狄忒之口对天后赫拉的上佳赞美。其实从古希腊神话开始,女神早已成为流行语,荷马史诗只不过延续了传统,单单《伊利亚特》的开头就足以令人兴奋:“唱吧,缪斯女神!”(丁丽英译)后来,西方文学不断发扬光大女神传统。

“至尊的女神”,这种为女神命名的方式极具独特性和影响力,“至尊的”是形象性的思维,“女神”是具体性的存在,两者的匹配达到了水乳交融的程度。这很容易令人想到西方文学对上帝或神的专属称呼,然而以一个限定性的形容词外加女神概念,它所实现的表达效果和作用同样毫不逊色。故而,西方文学在上帝或神的线索之外,还有另外一条逶迤流淌的女神长河。

一

古希腊神话中的女神,人数众多,名号纷繁,但是并非浪得虚名,当有过人之处。每人获得女神名号,一定是掌握了某个领域的核心命脉,决定了该领域盈亏富瘠的命运。农业女神得墨忒耳本领强大,她的创造力能使大地丰产,无论茂密的森林、草地,还是肥美的良田、沃野都能实现大丰收。由于得墨忒耳痛恨宙斯私自把她的女儿佩耳塞福涅嫁给哈得斯,遂离开奥林波斯山,在人间久久地奔波,边走边淌着痛苦的泪水。原先富饶的土地变得空旷荒凉,万物停止生长。到处都在闹饥荒,死亡威胁着全人类。但是得墨忒耳视而不见,听而不闻,她沉浸在失去爱女的悲伤中。太阳神赫里阿斯这样说道:“伟大的女神,你知道我多么敬重你。你瞧,看到你不幸,我多么悲伤。”(库恩《希腊神话》,朱志顺译)

岔路口女神赫卡忒的形象为狼、狮、马三头三身六臂,分别代表三个不同的方向,专管妖魔鬼怪和冥土的亡魂,月夜里经常在三头狗的伴随下,出没于三岔路口和坟场。科奇斯岛公主美狄亚爱上了到此觅取金羊毛的英雄伊阿宋,在他离开之际,独自在闺房里失声痛哭,向赫卡忒为他祈福:“令人敬畏的女神赫卡忒啊,让他返回家乡吧!假如他一定要被公牛击败,在此之前至少应该让他知道我很担心他的不幸的命运!”(古斯塔夫·施瓦布《古希腊神话与传说》,高中甫、关惠文译)“伟大的女神”“令人敬畏的女神”在含义和作用上等同“至尊的女神”,皆为对女性最高境界的敬重和尊崇。

在埃斯库罗斯《阿伽门农》的“进场歌”里,卡尔卡斯对着王宫高歌:“啊,美丽的女神,尽管你对那些猛狮的弱小的崽子这样爱护,为那些野兽的乳儿所喜欢,你也应当让这件事的预兆应验,这异象虽然也有不祥之处,总是个好兆头。我祈求拯救之神别让他姐姐对达那奥斯人发出逆风,使船只受阻,长期不能开动,由于她想要求另一次祭献,那是不合法的祭献,吃不得的牺牲,会引起家庭间的争吵,使妻子不惧怕丈夫;因为那里面住着一位可怕的,回过头来打击的诡诈的看家者,一位记仇的,为孩子们报仇的忿怒之神。”(埃斯库罗斯《阿伽门农》,罗念生译)卡尔卡斯从路上遇见的鸟儿那里看出来的悲剧命运,里面搀和着莫大的幸运,与此相和谐的是,高唱的是悲伤哀歌,祈祷的是吉祥如意。

在莎士比亚《哈姆莱特》的“生存还是毁灭”思考录里,哈姆莱特认清了行动的意义,但最后仍然求助于奥菲利娅替自己救赎罪孽:“美丽的奥菲利娅!——女神,在你的祈祷之中,不要忘记替我忏悔我的罪孽。”(莎士比亚《哈姆莱特》,朱生豪译)在《仲夏夜之梦》中,莎士比亚让眼睛里滴入魔法花汁的狄米特律斯蒙翳了双眼,暂将海丽娜取代赫米娅:“啊,海伦!完美的女神!圣洁的仙子!我要用什么来比并你的秀眼呢,我的爱人?水晶是太昏暗了。啊,你的嘴唇,那吻人的樱桃,瞧上去是多么成熟,多么诱人!你一举起你那洁白的妙手,被东风吹着的陶洛斯高山上的积雪,就显得像乌鸦那么黯黑了。让我吻一吻那纯白的女王,这幸福的象征吧!”(莎士比亚《仲夏夜之梦》,朱生豪译)

显然,埃斯库罗斯和莎士比亚笔下的“美丽的女神”“完美的女神”有相通之处,既是普遍符号概念,又是特定女性角色,力图传达出与上帝或神相同的意义和效果。但是对于全世界读者来说,大家已经习惯了从上帝视角去体验和领悟这种意义和效果。一个典型的例子,夏洛蒂·勃朗特《简·爱》里的贝茜唱起一首英国民谣,其中就有上帝赐福子民的诗句:

仁慈的上帝啊,你赐福于万众,可怜的孤儿得到了保护、安慰和希望。

(夏洛蒂·勃朗特《简·爱》,黄源深译)

奥菲利娅们作为“美丽的女神”,取代上帝的庇护和救赎功能,从而划定另外一条与上帝平等、平行的界线,哈姆莱特们从女神中、而非从上帝中,开辟出通往自身本质的道路。这无疑是西方文学大胆打破传统观念的创新之举。

二

女神传统的发展随着爱情在文学中的迁衍而受到作家的格外青睐,这是对精神现象的最生动、有益的描述和补充,也是对控制男性欲望、追求精神恋爱的注重和呼吁。意大利诗人贾·普利埃泽在写给爱人佳柯迷诺的献诗《璀璨的晨星》中,这样承诺爱的誓言:

无比欢乐的爱情的女神!美人啊,你所拥有的我那颗心不会离开你,始终保持忠诚;我俩海誓山盟的那个时日美人啊,你此刻要牢记在心。

(贾·普利埃泽《璀璨的晨星》,钱鸿嘉译)

西西里诗派的代表作家贾·普利埃泽擅长写作爱情题材的诗篇,他对异性的渴慕主要服膺于精神和心灵。这里佳柯迷诺以“无比欢乐的爱情的女神”现身,带有理想信仰的意味,而“美人”才是现实爱情的旨归,但是贾·普利埃泽写下的诗句起笔于“我的心”,止笔于“你的心”,演绎的是柏拉图式的精神之恋,体现了爱情的节制性欲倾向。

在英国小说家杰弗雷·乔叟的《坎特伯雷故事》中,一只名叫腔得克立的高贵公鸡,手下管辖着七只母鸡供他取乐,她们全是他的姐妹和情侣,这彰显出男性性欲的超级膨胀。后来,腔得克立被狐狸谄媚,陷入奸诈诡计的圈套。这时乔叟写下警言绝句:“啊,维娜丝,人生求乐的女神,这位腔得克立既是你的侍役,他尽力奉承过你,为了取乐,并不想繁殖众生,为什么要在你这个日子使他遭受灾殃呢?”(杰弗雷·乔叟《坎特伯雷故事》,方重译)维娜丝即维纳斯,古罗马神话中爱情与美丽的女神,也是性欲女神,对应古希腊神话中的阿芙洛狄忒,她在小说中的作用是讽刺和消解男性的强大性欲。公鸡在英语中的引申义指阴茎,腔得克立名字的主体化被界定和隐喻为男性的旺盛欲火,他只想贪图快感和寻欢作乐,而非关乎“繁殖众生”,七只母鸡沦为他的淫欲对象。这里,腔得克立成为毫无节制的主体的存在方式的构成成分,“从没有把灵魂展现为一种可能认识的领域,其中欲望的各种难以察觉的蛛丝马迹必须被读解出来。”(米歇尔·福柯《性经验史》,佘碧平译)无论是“无比欢乐的爱情的女神”佳柯迷诺,还是“人生求乐的女神”维纳斯,女性对爱情的“欢乐”“求乐”表现为弱化男性欲望,强化灵魂认知。值得一提的是,贾·普利埃泽和杰弗雷·乔叟都是男性作家,从男性立场反思男性节制欲望,认知灵魂,无疑更有存在价值和现实意义。

男性具有制造乌托邦的天赋与愿景,力图在欲望和灵魂的两极实现天平效应,为了在性爱关系中将二者上升到互动艺术,不达目的誓不罢休。在雨果的《悲惨世界》中,托洛米埃谈到自己最喜欢的法国食谱作家贝尔舒时,牵引出了爱情主题的雷同和匮乏现象。“所罗门说:世上没有新东西。维吉尔说:爱情对所有人都一样。卡拉宾娜和卡拉宾一起上了圣克卢的帆船,正如当年阿斯帕西娅和佩里克利斯一道登上了去萨摩斯岛的战舰。最后说一句。女士们,你们知道阿斯帕西娅是什么人吗?她虽然生活在女人没有灵魂的时代,但她却有一颗灵魂,是一个玫瑰红和紫红的灵魂,比火焰更明亮,比晨曦更清新。阿斯帕西娅集中了女人的两个极端,她既是妓女,又是女神。”(雨果《悲惨世界》,潘丽珍译)托洛米埃除了概述相似的爱情之外,还企图使现场女士们竟相效法阿斯帕西娅,她是妓女和女神的合二为一。妓女代表欲望,女神代表灵魂。阿斯帕西娅的身份原本是妓女,但当拥有稀缺资源灵魂时,她俨然成为圣洁和高贵的象征。托洛米埃完话后,雨果接着交代芳蒂娜的沉重叹息。这是一个隐喻,芳蒂娜因生活所迫沦为妓女,而她圣洁和高贵的灵魂是全书的动人内容之一。不过,雨果间接描写芳蒂娜的灵魂,暗示她的灵魂是男性无法或者不配认知和获取的,他们梦寐以求妓女和女神、欲望和灵魂的兼得不过是自我意淫罢了。

三

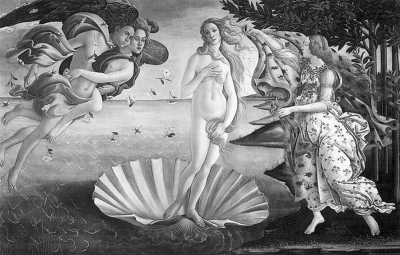

西方文学发扬女神传统的最高境界是打破个体,突出群体,唤醒她们无处不在的卓绝美丽和独特魅力。不论是相比唯一的上帝或神,还是相比女神的自身存在,这都是量和质的变化与升华。詹姆斯·乔伊斯在《尤利西斯》中极其冷静地书写女神身体的曲线美:“婀娜多姿的女神们。维纳斯,朱诺。举世赞美的曲线。只要到图书馆和博物馆去,就能看见裸体女神伫立在圆形大厅里。有助于消化。不论男人瞧哪个部位,她们全不介意。一览无余。从来不言不语。”(詹姆斯·乔伊斯《尤利西斯》,萧乾、文洁若译)詹姆斯·乔伊斯使用的“婀娜多姿的女神们”,与“至尊的女神”“伟大的女神”“美丽的女神”区别开来,维纳斯和朱诺作为女神们的代表,向全世界男人大象无形、大音希声地展示精致身体之美。图书馆和博物馆作为人类神圣知识的殿堂,无疑是要呈现出她们的思想、精神和灵魂的最高境界。这是以静制动的典型范例,女神们把男人们降服了,那些蠢蠢欲动的性欲被湮灭下去了。

歌德在《浮士德》里将女神们置于热情歌咏的情境和语境中,浮士德庄严地献唱:

万能的女神,你们将他们派遣,派往白昼和黑夜的穹苍下面。有的走上生命的可爱的路径,有的却被大胆的魔术师搜寻;他充满自信之心,毫无吝惜,让我们观看各自想看的奇迹。”(歌德《浮士德》,钱春绮译)

歌德在“万能的女神”之后紧承复数代词“你们”,“你们”作为施事者发出了号令,展开了行动,将男人“他们”分散“派遣”到不同空间,“白昼和黑夜的穹苍下面”,从而将男人一一地散布开来,这是极为罕见的现象。“有的”是具体呈现动向,人称也相应地由“他们”转向个体“他”。这完全是传统男女关系的倒置。“我们”作为改变历史面貌的见证人,看见了新颖至极的景象,惊悟地称为“奇迹”。“万能的女神”“你们”正是历史“奇迹”的发动者和创造者,现代社会和人类偏见被彻底地改写与矫正,折射出独特魅力。

而最令人欣慰的是,惠特曼似乎在冥冥之中为女神这一珍贵主题做出了总结:

女神们的原始呼声结束了,卡列奥比的号召已永远告终,克里欧、梅尔波米奈、撒里亚已经死去。

……

我用自由的名义欢迎你,不朽的女神!

(惠特曼《展览会之歌》,赵萝蕤译)

这里的“女神们”,即古希腊神话中的众多女神,“结束”“告终”“死去”,即是新我、新人、新生的脱胎换骨,“至尊的女神”在古代的战争为自己而胜利,在现代的战争为自由而胜利,从私人范畴转向公众领域。这样,女神传统经过若干千年的演变,从最初语言的赞美,最终升华到思想的符码:

看哪,山巅的胜利女神,

你在威武地注视着这个世界,(那世界,啊,自由,它反对你的阴谋已被挫败。)

(惠特曼《看哪,山巅的胜利女神》,赵萝蕤译)

惠特曼沿着前人的足迹,通过从对私人自我的表现陡转到对人类社会的反思,从而彻底地改变了女神的历史使命。时至今日,哈德逊河畔高举火炬的自由女神像寓意“自由照耀世界”,即是“至尊的女神”的现代复活和永生。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制