引子·迅

取“迅”为名,原因有二。

我妈毕业于金陵女子大学中文系,专攻鲁迅文学,故在三个女儿的名字中都加了个“迅”字。我爸毕业于中国人民大学新闻系,在新华通讯社驻外记者的岗位上奔波了近半个世纪,一个“讯”字标识着他的事业版图。妈的情怀加爸的梦想,就成了我这辈子写在户口本上的“迅”字。

这个时代讲心,名字就是家庭赐予我的初心。阿迅之迅,不仅是名字,更是家族的原力,是知识分子用灵魂、情愫、风尚铸成的书香门第。

青春在暑假里速成

我叫朱小三儿,老朱家的三丫头。

上台面儿的名字叫朱迅,男女通用。

我出生在北京黄亭子大院。小时候,一到饭点儿,院子里总会响起街坊们的大呼小叫:“红红、昉昉、三儿——你妈叫你们回家吃饭!”一般此时,红红正站在大树下把风,昉昉跨在树杈间接应,而我则趴在树梢上,偷袭知了或摘别家的果子。

说起爸爸,在我的童年记忆中根本没有他的影子。

听说爸爸是新华社的记者,我还在妈妈肚子里时,他就被派驻国外,一去六年。

每当妈妈要教训我们,只要姐妹们怯生生地说句“等爸爸回来……”,妈妈高高抬起的手总会无奈地放下。

刚上中学,爸爸被派驻香港新华分社,这次社里同意妈妈随行。当时中英关于1997年香港回归已经开始谈判,爸妈因工作已经分居十多年,这次任务重大且能携手同行当然兴奋,当他们把最担心的目光投向我这个老疙瘩时,我哭丧着脸,心里却乐得冒泡:“以后开家长会,不用挨骂了。”

北京家中,姥姥照顾着我们三姐妹。初三暑假,我被选去担任中央电视台《我们这一代》的小主持人,这是我的第一次“触电”。开场前,我躲在大幕后,偷偷往下看。只见其他同学的家长都坐在台下,脸上用笑容写满了自豪。可我家里没一人到场,我突然好想妈妈,扯着大幕呜呜哭,凄惨的哭声响彻后台。

老师急得一脑门子汗,“完了完了,这孩子情绪失控了!”

这时只听开场铃声响起,我拽过大幕抹去一大把鼻涕眼泪,笑容灿烂地登场。

老师在幕后跺着脚说:“成!这孩子长大能成!”

家中一位耄耋姥姥,带着三个如花似玉的小姑娘,当然要步步为营。

那一年,我读高一,大姐读大三。

暑假里的一天,大姐翻着报纸,突然冒出一句:“我想去应征方便面的广告。”

我吓一跳,20世纪80年代,拍广告并不是件值得骄傲的事。

大姐并没考取某广告的代言,可评委中有位是电影《摇滚青年》的副导演李童。

“她留了我的地址和电话,说明天来家里取照片!”大姐是个文静的女孩,很少见她如此喜形于色。

我替她高兴,“这才够档次!”第二天上午,我陪姥姥上街买菜,目的是把老人家巧妙地引开。就在这个空当儿,那位李童真的来了。家里的照片几乎都是我们姐妹的合影。翻了半天,她从中选了一张我和大姐的合照。

下午一辆奔驰200把大姐接走了,两个小时后李童又把大姐送了回来。车没走,李童说导演看了我们的合影,让我也过去看看。

第一次坐奔驰,我真有点过意不去,兴师动众地来接一个十五岁的小屁孩儿。

“我就是个托儿,有比较才能衬托出大姐的美丽。”我为自己能有这种牺牲精神感到很满意。

奔驰停在香格里拉饭店对面的一栋家属楼前,李童带我上了一辆大巴。车上有很多人,有的在化妆,有的在整理道具,看来了个小姑娘,就好奇地上下打量。

“你是来干吗的?”

“不知道。”我一身汗湿的运动衣裤,刚打完篮球,脸没洗,衣服没换。

“肯定又是来试镜的,小小这个角色已经试了二三十个女孩了,还定不下来。”

……

就这样,我被《摇滚青年》剧组选中了,出演小小。

生活因“摇滚”而改变

“为什么选朱迅?”记者问。

“干净。”田壮壮从胡子缝里吐出两个字。

如果说十五岁时“干净”是一种不谙世事的纯,慢慢长大后这两个字就成了心中的底色、底线和底牌。关机时,壮壮对我说:“我只是缺个演员,把你带进这一行,以后别恨我。”

我纳闷,“感谢还来不及,为什么会恨你?”

“电影这东西有魔力,一旦沾上,一辈子也离不开。”

一辈子的事先不去想,我已经一头栽进了青春期的迷茫中。《摇滚青年》的拍摄集中在暑假,随着整部电影进入尾声,我即将开学。面对校园生活,我突然感到害怕,心里猛然闯进了很多莫名的东西,我回不去了。

青春在一个暑假里速成。

现实充满戏剧性,《摇滚青年》公映后,我第一次领略了媒体的影响力是如此铺天盖地。这部电影是第五代导演田壮壮的第一部娱乐片,拍《盗马贼》等纯文艺片的大导演竟然涉身娱乐,还是带有叛逆色彩的题材,这一切引来了媒体的热议。

我原本只是暑假里干了件好玩的事,可玩出了火,纸包不住火,我真的火了。

“火”体现在多个层面。最开始是走在大街上回头率明显提升,甚至超过了大姐。

接下来就是学校通知板上每天都写着“朱迅有信”。上千封全国各地的影迷来信堆满了玉渊潭中学小小的传达室,回信成为我最繁重的课外作业。还有各大报纸上有关我的报道层出不穷:“小荷初露尖尖角”“霹雳小公主”……老师把我叫到办公室,一脸寒霜,“你跟记者吹什么了?”

不久,找我拍戏的剧组络绎不绝,我好像忘了壮壮的叮嘱:“别干这行!”

学校的老师也反对我去拍电影,考不上大学就彻底毁了!一位老师还专门给远在日本的妈妈写了封长信,言辞恳切:“摄制组的人趿拉着拖鞋来学校找朱迅,一看就不是什么好人!”

接到信,妈妈马上打来电话。“我真的喜欢电影!”我轻声重复着。

“你的前途,我不当导演,我做观众——你最忠实的观众!”

感谢妈妈的尊重,一辈子能做自己喜欢的事才是最大的幸福。并且有了家人的喝彩,一切变得格外有意义。表演给充满幻想的孩子极大的满足感,角色中,我今天是小公主,明天是穷学生。生活有如此多的可能,我对生活也有了更多的敬意。

“你还是学生,会计说按规定只有这些。”陶金把我的片酬送来时还有些不好意思。

我打开快被撑破的信封,十元一张数了好久,竟有2650元(当时爸妈每月工资加起来只有二百多块)!这还不包括拍戏时每天16元的补助。天啊,我竟然在这么短的时间里名利双收!

有了钱,我立马儿带上姥姥、大姐、二姐去了前门,这儿刚开了北京第一家肯德基,“照死了吃!”我们四个人抱着四个桶。

谁能抵挡这样的诱惑?我身不由己地被这个圈子吸引。高二、高三的寒暑假给片约定得满满的,铺在脚下的是一条充满诱惑、名利双收的星光大道。

我真的这么厉害吗?其实是名利场太厉害了!它能把人一夜间高高捧起或重重摔下。心里空荡荡的,名不符实的滋味并不好受。我常梦见自己站在一个云中的脚手架上,哆哆嗦嗦、摇摇晃晃,大风吹来,一头栽下。

张爱玲说:“出名要趁早。”

壮壮劝我:“学门一生受用的真本事才好!”

记者问:“拍了戏,你学会了什么?”

我说:“学会了放弃。”

高三毕业,我放弃了已经十拿九稳的电影学院,对妈妈说:“我要留学。”

那一年,我十七岁。

樱花梦始

“老不离家是贵人,少不离家是废人。”

1990年9月9日,秋收起义纪念日,朱迅出国。

选择9月9日,颇有点儿下了决心、狠心的意思。就像秋收起义,义无反顾,只有勇往直前了。

电视剧《梦回青岛》刚刚杀青,凯丽姐姐代表全剧组送给我一套蓝色印花布做的连衣裤,“马上就要播我演的《渴望》了,可惜你看不到,好妹妹一路顺风!”

虽看不到《渴望》,可此时的我全身心都充盈着渴望,马不停蹄地赶回了北京,只剩下两天,还什么都没准备呢。回到家已经是夜里,姥姥还在灯下等我。她耳朵不好,听不见开锁的声音,见我提着大包小包进屋,才慌忙站起,心疼地摸着我的脸,“黑了,黑了。”姥姥的手有点扎人,糙糙的、硬硬的,倒还厚实。

姥姥的皮肤很白,白皙的脸庞总含着笑,无限慈爱地看着我。脸上最明显的标志是一副宽边眼镜,重重地压在鼻梁上。几十年的分量留下了两道深深的血印,给人很痛的感觉。“换副轻薄的吧。”从第一次挣钱起我就跟她讲。“不用不用,你挣了钱,我替你藏起来。”姥姥的爱是不讲任何条件、不计任何代价的。我突然很怕,怕自己无法回报这样的目光。赶紧躲进房中,再出来时,手里多了一沓钱。这是我这次拍电视剧的片酬和以前藏下的所有私房钱,加起来有好几千块,在1990年这是一笔不小的数目。

我把它们放在姥姥的桌上,“这些您留着用。”

姥姥看着厚厚的一沓10元钞票,“穷家富路,你带上吧。”

“日本花不了人民币。”

姥姥不再坚持,同样的话:“我替你藏起来,等你回来时用。”

我腻在她身上,再一次提议:“姥姥,你一个人行吗?要不请舅舅来接你去上海?”

“没关系,老不离家是贵人,少不离家是废人。我在这儿看家,等你们回来。”

姥姥眼中看不见一丝犹豫,一点忧伤。她曾饱受苦难,练就柔中带刚的坚强。

送行的排场不小,六辆黑色的小轿车浩浩荡荡地开进了首都国际机场。姥姥没有跟来,八十八岁的她像每天送我上学一样,站在三楼的阳台上,戴着厚厚的眼镜,朝我笑着,平静地挥手,直到看不见我的影子。车拐弯时,我看见姥姥摘下厚厚的眼镜,擦着眼角。

从此,姥姥三楼阳台上的身影成了我一生的惦记。

每天恋家十几秒

到日本后醒来的第一个清晨,腿上奇痒。

我一骨碌从榻榻米上爬起来,腿上红通通四五个好大的包。“日本的蚊子好厉害!”我发狠地挠。

在日本已经呆了几年的二姐从厨房里露出了头,“不是蚊子,这叫‘DANI’,也就是‘壁虱’。”

“恶心!家里怎么会有虱子?”“壁虱是专门长在榻榻米里的。这房子太旧了,又全是木头盖的,一年到头都会长虫子。”

虽然早早地被虫子咬醒,并不影响我在日本第一天的好心情。走出房门,便是用低矮的石头墙围成的日式庭院。入秋了,院子里郁郁葱葱,一抹红枫像团火般在绿色中燃烧。角落里有一棵好大的樱花树,正好盖在屋檐上,遮住我们的窗。

日本的电车准得让你根本没理由迟到。

开学了,我每天从玉县的家出来,清晨7:40一定会准时出现在浦和到东京的京滨东北线上。车上的乘客,主要是赶着上班的职员。一车的西装革履按照同样的节奏摇摆着。你不能不佩服日本人的素质和集体的隐忍,虽然摩肩接踵,但每个人的身上都干干净净,没有难闻的气味,没有大声的喧哗,即使被挤成“照片”,车里仍然是静静的。

一小时的车程并不难熬,这是最好的学习时间。我一只手抓住栏杆上的吊环,一只手捧着书,耳朵里塞着耳机。直到今天,我仍然认为自己日语过人的听力是在电车上练出来的。但千万注意,随身听不能大声,电车里太静了,耳机里露出的声音也会招来周围人嫌弃的目光。

车轮金属碰撞的声音让我抬起了头,电车驶上一座铁桥,面前开阔起来,赤羽河到了。这条河是玉和东京的分界线,我每天都要经过这里两次,早上拉着吊环背单词,晚上靠着门打盹儿。日本城市间很少会有视野这样宽阔的地方,所以只要经过这里,我都会眺望窗外,就像回到北京家边的玉渊潭公园。

车快,桥短,这样的恋家情结只能维持十几秒。

剩下的时间就泡在日语里。出国前,我也报过一个日语班,零零散散跟了一个月,连五十音图都没认全。太难了,我几乎绝望。但当语言成为生存工具时,人的适应能力简直可怕。日文老师一进门就立下规矩,无论是哪个国家的学生,在教室里都不许说母语。只要张嘴,唯一可以蹦出来的必须是日语单词。这种强化训练让人透不过气。压力内外夹攻。

我和二姐久别重逢,和平共处的日子没维持几天,就恢复到从前的状态。“棍棒底下出孝子”,这是她一贯的信条。她说周围爱我的人太多,再不加以调教,我就要被宠坏了。浦和的家是二姐一手建起来的,所以她格外珍惜。比如说,进屋时,要在玄关换鞋,方可登门入室。我刚到日本,没这个习惯,经常穿着鞋往里跑。身后二姐一声大吼:“再穿鞋进屋,你就给我搬走!”

我傻在原地,刚来日本谁想到她会说出这么绝情的话。眼泪噼里啪啦地掉下来,两顿绝食抗议后,二姐终于先软了,“入乡随俗,进屋脱鞋,是这里的规矩。

我骂你总比外人看不起你好,你自己打工后就知道了。”

……

也许是看过的抗日剧起了作用,加上一个凶巴巴的女主人和一条瞎了眼的老狗,虽同住在一个院里,我几乎不和房东家来往。但好景不长,房东太太已经来过几次了,没有笑容,薄薄的嘴唇张得很小,说出的话却毫不含糊。

“这房子要翻修,希望你们尽快搬出去。”

再装听不懂也无济于事。我们白天要上学,姐姐晚上还要打工,没有多余的时间和钱再找房子。

“希望你们马上搬家!”女人再次出现在我们小屋门前的时候,近乎骂人了。我们请求她再让我们多住些日子,找到合适的地方我们就会尽快搬走。可找房子哪有那么容易?别说有很多地方不租给外国人,即使租,一上来几十万的礼金、押金,刚刚交完学费的我们一时半会儿也凑不齐呀!

接下来的每一天我们都在提心吊胆中度过,出门的时候尽量躲着对面,生怕撞上会更尴尬。开学了,学习紧张,回木屋休息也十分不安。我和两位姐姐商量,三人尽量抽休息时间分头找房子,我也尽快开始打工,看能否合三姐妹之力,找一处安身之所。

租赁房屋的店面到处都是,可租金高得我们无法承受。好不容易找到一处便宜的屋,人家一听我们是中国留学生,笑成缝的眼睛圆了,“对不起,不租给外国人。”门重重地关上,心被夹得生疼。

钱是尊严的屏障

一天,房东来敲门。从门缝中看见他的灰白的头发我就紧张,这回他要亲自上阵了。

“对不起,打搅了。”房东手里捧着一盒点心,“我刚从秋田回来,这是一点心意,请。”他很友好地递过来。

我不敢看他白色的眼睛,“谢谢。”

“我可以进来吗?”

我心里一万个不愿意,可这儿本来就是人家的地盘,抬头看见房东太太正在对面的阳台上晒被子,只好侧身把他让了进来,门大大地敞着。

“姐姐在家吗?”

“她去……买东西了,马上……回来。”我磕磕巴巴,用刚学来的日语回答。

“真不简单,才来这么短的时间,日语已经说得很好了。”他坐在地上,看看四周,“布置得好漂亮,还是女孩子有心。”

我眼帘低垂,听他慢慢讲话。“这个房间以前是我儿子住的。结婚后,他就搬走了,前一段好像闹了点别扭,说要回家住,所以我太太就……”

“我们正努力……找房子,可是……”我拼凑着单词,一脸委屈。

“别误会,我不是那个意思,小两口吵架是常有的事,如果他们真要分开,也应该自己解决问题了。你们要是喜欢这里就请安心住下去吧。”

我是不是听错了?真的吗?我们不用重新找房子了?他微笑着点头,瞎了眼的脸似乎没那么可怕了。“我年轻时去过中国,很年轻的时候。十五岁吧。”

他好像话中有话,“现在每两年也会跟着日中友好协会去中国走走,每次都会看到变化很大。”

我心里别扭,根据姐姐介绍过的背景,边听边猜他当年究竟做过些什么,现在是不是在施舍恩惠来弥补当年的罪恶。想起姥姥给我讲过那些日军的残忍,坐在面前的人已经戴上土黄色的遮耳帽了。我是一个喜怒都形于色的人,嘴上不好说,脸上一定已经表现得淋漓尽致。他好像看出了什么,并不回避,“以前日本在中国做过许多坏事情,现在年轻一代不是很了解。好在中国的年轻人很努力,就像你们一样。我希望能尽自己的能力帮点忙。如果不嫌弃的话,就请安心地住在这里,不会有人来打搅你们的。过两天我帮你们安个电话,请不要告诉我太太。”

自从这次谈话后,房东太太没有再撵过我和姐姐。我们明白是房东在暗中求了情,心里十分感激。同在一个屋檐下,能明显地感觉到房东太太的不满,每次见面都是不理不睬。我们自知占了人家儿子的地盘儿,心知理亏,但也别无他法。我第一次意识到“钱”是那么重要。在异国他乡,钱是维护自由和尊严的一道最有力的屏障。除了学习,我要挣钱!挣很多的钱!

一连几个晚上,我闭着眼睛在床上算计。有了钱,先买张床,刚来的新鲜劲儿已经过去了,我不喜欢睡榻榻米,老跪在那儿,跟受罚似的;然后还要交日语学校的学费,攒大学的入学金;千万别忘记先还上姐姐们为支付我的赴日费用,借别人的50万日元;最好尽快搬出去,弄个自己的窝儿……

厕所厨房,更是课堂

说到挣钱,我是老手。

我十四岁进电视台,利用寒暑假,几个星期拍部戏,挣的钱比父母一年的工资加起来还多。自从上高中后,就再没向父母伸过手。俗话说得好,“靠山山会倒,靠人人会跑”,挣钱当然靠自己!

日语学校里除了韩国、马来西亚的那几个富家子弟外,几个日语稍有底子的同学都先后做起了小时工,中午买饭时,能毫不犹豫地点上一份500日元的鳗鱼饭。我一边吃着250日元的青咖喱,一边托付几个刚认识的同学,“如果您打工的地方有空缺,别忘了给小妹推荐推荐。”

功夫不负有心人,没过几天,那位天天吃鳗鱼饭的同学就告诉我,他打工的地方正招人。太棒了!我再次换上那件蓝印花的连衣裤,兴高采烈地跟他去面试。

在电车上晃了50分钟,到达东京的大手町,这里有在日本电视剧中多次出现的摩天大楼群。我兴奋且不安地走在楼群黄昏的日影里,费力地跟上前面日本人脚步的节奏。

同学宽慰我:“没事,对于不会讲日语的学生来说,这份工作最轻松了。”

“谢谢,等我拿到工资一定请你吃鳗鱼饭。”我一向很大方。

……

女厕比男厕脏多了。

九月的日本,闷热潮湿,厕所中没有空调。下班后,留在这里刺鼻的臊臭,让我真想把一个星期前在北京吃的饭都吐出来。用手把纸篓中的脏东西一个个掏掉,再用抹布把便池旁溅出的屎尿擦净。鼻子一酸,泪水夹着汗水一滴滴地掉进了便池里。

想起以前,姐妹中我是老幺,十四岁进央视做主持,十五岁在青影厂拍电影,当时因《摇滚青年》在全国放得正火,我留学之事引来了电影学院老师们的一片惋惜声。可年轻气盛的我,自认为出身书香门第,满腹清高,看不惯文艺圈中的一些唯名利“誓”图的作风,拍拍屁股走人,咱敬而远之。我推掉了五部电视剧的片约,东渡日本。

现在我身上穿着全剧组朋友送的蜡染衣裤,却在这里扫厕所。和我一起干活儿的是一个四十多岁的“欧巴桑”(日语中对上了些年纪的妇女的称呼),见到新人进门,显然已经以前辈自居了。生怕我偷懒,她一直侧眼盯着我。到了十楼以上,她干脆止步歇息,在旁边对我指手画脚地吆来喝去。

这样一干就是四个小时,从一楼扫到十楼时,我的腰已经直不起来了。一不小心碰翻水桶,又引来她铺天盖地一片惊叫。在连续的高声责骂中,我只听懂了电影中日军吼过的一句“八格(笨蛋)!”。

我缩在墙角,浑身颤抖着,不敢去看那张愤怒的脸。这时,一位四十岁左右、身着和服、打扮得很体面的太太走了进来。她没看见地上的水,脚下一滑,一个踉跄向前扑去。

“当心!”中文冲口而出,我一把抱住了那妇人的双腿。她摇摆了几下总算站定,雪白的日式足套已被溅湿。

“妈妈,怎么了?”跟进来的一个女孩子,慌忙扶住了母亲,低头看见跪在水里的我,又是一声惊呼。我的一双脏兮兮的手正紧攥着她妈妈美丽的和服裙摆。

我赶紧撒手,衣服上已经留下了两个完整的脏手印。

闯祸了!我吓得站了起来,向后退去。和我一起干活的日本老太冲上来,小鸡啄米一样频频地向那位阔太太鞠着躬。我这十几年都是被人哄着、捧着、惯着的,哪里向人低过头?顿时一种从未有过的屈辱感堵满了心,我硬梗着脖子,士可杀,不可辱,决不向你们日本人低头!

阔太太看出了我眼中的愤怒,她招招手,要我出去。

“她会不会要我赔?没钱会不会打人?听天由命吧。”我默默地跟着她走出了厕所。她开始向我问话,我又累又气,什么也听不懂。

见实在不能和我交流,她也就不再多问。她从包中拿出两个用银锡纸包得很精致的饭团,做了一个吃的动作,柔声说:“KAWAYISO(可怜的)。”

最后一句我听懂了,她在可怜我!这句话对于一向傲娇的我来说是扎进骨血、刺痛自尊的伤害,比打我骂我还要疼、还要冷!

我呆呆地站在那里,目送着那母女俩优雅地离开。没到大门口,女儿拿出一张湿纸巾给她妈妈擦手,好像在埋怨她怎么去碰一个扫厕所的外国人。那妇人擦完手,顺手把纸丢进了垃圾桶,还回头看了我一眼,微微笑着。一股不可阻挡的寒意涌上心头,让我浑身哆嗦,手里捏着的那两个饭团已经变了形。走回厕所,日本老太还在叨咕着。我狠狠地把饭团扔进便池,不停地按着冲水钮,水声轰隆,奔流而下,掩盖了我的呜咽,冲走了我的骄傲,也惊醒了我的樱花梦……

就是这短短的几个小时,让我真正知道了这不是拍电影,我不是在演戏,这是赤裸裸、活生生的现实。这一切是我自己选的,背水一战,毫无退路,为了挣钱,我只能一步一步跪着向前走……

你若不勇敢,谁替你坚强?

第二天,当我再次出现在同一栋大楼的地下室时,穿工服的“领导”有些吃惊。他翻出一张纸卡,写上我的名字——阿迅。“从今天开始,请加油干啊!”

他把纸卡塞进小机器,“咔嚓”一声,我正式打卡上岗。

日语学校每天下午五点放学。我在便利店买袋薯片或面包当晚餐,边走边吃。一瓶汽水要100日元。我捏了下自己的兜,里面有个硬硬的钢镚儿——500日元。

不行,这是最后的底牌,不到发工资是绝对不能用的。目光艰难地从葡萄味的芬达上移开,前面就是车站的免费饮水处,我对着水龙头,咕嘟咕嘟,赌气般地大喝。

晚上六点半,准时开始清扫。这时楼里大多的公司职员已经下班,我的工作就是把十八层大楼的每个厕所清扫一遍,让它们清清爽爽地迎接第二天的工作。那段日子里,我累得几乎无法思考。《红楼梦》中云:“假作真时真亦假,无为有处有还无。”打工时,我常常会把自己想象成某个戏中的主角,今天是勾践,明天是苦菜花,后天是阿信,现在不过是卧薪尝胆、体验生活。我喜欢演戏,戏里有百变人生,百种滋味。

富兰克林说,恭候运气的人连一餐饭也无法保证。

于是,三个月后,我主动出击,换了一份在餐馆刷盘子的工作。

当最后一次从一层清扫到十八层,再从十八层下来,拿了工资和这座大楼里所有被我清理得干干净净的厕所告别时,我竟有一丝留恋。这里是我的第二课堂,人生百态在这最隐私的地方上演着。走出这里,我不再怯生生,熬过了最底层,还会怕什么?!

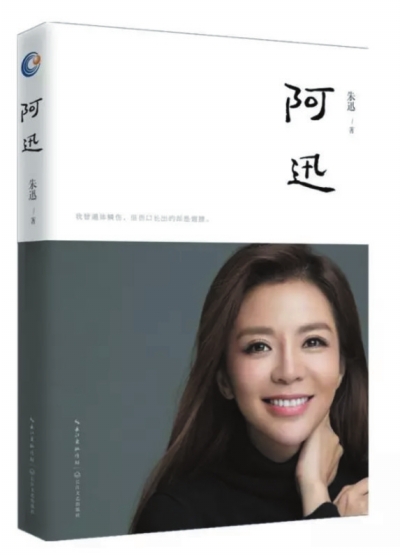

(本文摘自《阿迅》,朱迅著,长江出版集团长江文艺出版社2018年5月第一版,定价:49.00元)

(本版文字由燕婵整理)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制