7月14日是瑞典大导演英格玛·伯格曼(1918-2007)的一百周年诞辰,该国举办了众多的电影节、展览会和戏剧演出,拍了多部纪录片,予以纪念;出书亦有数十种,其中一部,乃瑞典电影学院顾问安德烈亚斯·福克(AndreasFock)所著,名叫《人人都谈伯格曼》(AllatalaromBergman),多谈秘闻轶事,鲜活有趣,同时力图证明,伯格曼不仅是大师,而且是个尊重妇女的正派大师。

保卫伯格曼

《人人都谈伯格曼》一书收入福克对二十五位老电影人的全新访谈,他们都是伯格曼的合作者,其中不仅有摄影师和电影明星——如莉芙·乌尔曼、莱娜·奥林、佩妮拉·奥古斯特和莱娜·恩德勒(2012年12月,恩德勒曾在皇家剧院承办的诺贝尔朗读会上以头牌登台,念了莫言的《红高粱》),也有美术师、化妆师、混音师和电工。有些人是第一次公开讲述与伯格曼共事的细节。所述以轶事为主,涉及他做人、从艺的方方面面,汇总一处,便为史上最伟大导演之一提供了一幅新鲜的画像。

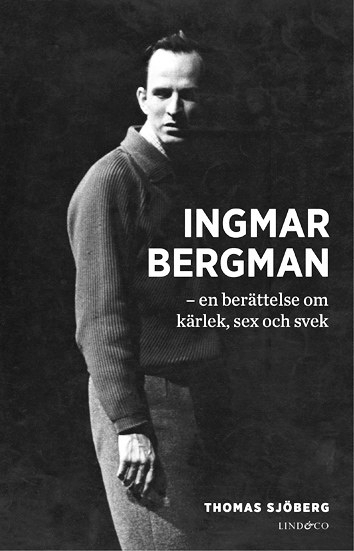

但是,并非人人都爱伯格曼。五年前,作家托马斯·舍贝里(ThomasSjöberg)就出版了《英格玛·伯格曼:一个关于爱情、性与背叛的故事》(Ingmar Bergman: En berättelseomkärlek,sexochsvek),从大师的私生活入手,公然挑战伯格曼不可撼动的国宝地位,轰动一时。今年是官方的伯格曼年,又赶上#我也运动方兴未艾,舍贝里再度出手,于1月22日刊文于《每日新闻》,声讨伯格曼,说他正是瑞典今日面对性骚扰时集体沉默文化的奠基人。这一文化的核心理念,就是广为人知的“伯格曼和他的女人们”(Bergmanochhanskvinnor)。

伯格曼结过五次婚,和六个不同的女人生了九个孩子。莉芙·乌尔曼便曾作为青年演员,成为他的情人和他一个孩子的母亲。但这些事在福克新书的受访者看来不算什么:他爱女人们,女人们也爱他。莱娜·恩德勒甚至直截了当地说,伯格曼是个如假包换的女权分子。他对妇女和妇女的心智有兴趣,这往往让他的女演员从中受益,她们总有好角色来发挥演技。

乌尔曼因主演伯格曼的《婚姻场景》而享有盛誉,却拒绝了《芳妮和亚历山大》的邀约。她在书中告诉福克,这是她做过的最笨的事。她还因此大大地得罪了伯格曼,两人一度形同路人。

虽然受访者普遍认为,伯格曼在艺术创作上是个独裁者,听不得反对意见,却无一人报怨他有作风问题或性骚扰行为,相反,他关心群众,尊重妇女,不分工种,一视同仁。

莱娜·奥林主演了伯格曼1984年的电视电影《排演之后》,剧本是伯格曼特地为奥林所写,她在片中扮演的安娜要在斯特林堡《一出梦的戏剧》中扮演因陀罗的女儿,却意外怀孕。没想到剧情成了现实:奥林怀孕了。她不得不向伯格曼说出实情。

伯格曼说:“这孩子你不能留,你得演因陀罗的女儿。”

“那你找别人吧。”我说。

“不。我不找。就这么往下拍好了。”他说。

排演之后,当奥林拒绝遮掩日益隆起的腹部时,伯格曼更为窝火。有一次两人同乘电梯,他一脚踢在奥林腿上。

奥林毫不讳言,她能感到伯格曼对她的爱——专业意义上的爱。世界上的坏导演何止千万,但伯格曼是个尊重妇女的人。

理解伯格曼

挪威当红作家卡尔·奥韦·克瑙斯高写有四千页的六卷本超长自传体小说《我的奋斗》,其第二卷《恋爱中的男人》不仅是对婚姻生活的详尽叙述,也是对斯德哥尔摩文化生活的一份生动记录。书中写到他与瑞典诗人和作家琳达·博斯特伦恋爱之初,一起去看伯格曼在皇家剧院导演的最后一出戏——易卜生的《群鬼》。挪威电影杂志《样片》在今年6月28日的伯格曼纪念文章中重提此书,并再度确证,相较斯特林堡,伯格曼更钟情易卜生。

克瑙斯高写道:

几天后我们去了剧院。琳达、盖尔和我。第一幕很糟糕,实在让人难受,幕间休息时,我们上了俯瞰港口的阳台,坐到桌边,盖尔和琳达聊起了演出有多糟糕和为什么如此糟糕。我的看法倒更积极一些,尽管这一幕有小而促狭的感觉,影响了全剧和它要描绘的视界,但也造成了一种期待感,仿佛有别的什么东西呼之欲出。也许不是在戏里,也许更多地存在于伯格曼和易卜生的结合,让人感到最后一定会创造出某种东西。要不然就是剧院富丽堂皇的观众席愚弄了我,让我相信必有别的东西。确实有。一切都得到了提升,不断高涨,紧张感增强了,在紧密设置的框架内,最后只有母子二人,一种广阔感,一种近似野蛮和不计后果的感觉油然而生,情节和空间因此都消失不见,留下的只有感情,裸裎的感情,让你直视人的存在本质,生命的内核,让你发现自己置身化境,现实中发生的事情变得不再重要。一切冠以美学和品味的东西都被清除了。那不是一轮巨大的红日映照在舞台后方吗?那不是欧士华赤裸着身体滚过舞台吗?我不再确信我看到的,细节在唤醒它们的舞台上消失了,那是一种绝对的存在,火一般的热和冰一般的冷同时出现。不过,如果你执意让自己无动于衷,那么所发生的一切便不免有夸大之嫌,甚至可能是平庸的或媚俗的。第一幕堪称绝妙,一切都在这里埋下了伏笔,只有毕生用于创造、作品数目巨大、厚积五十年以上功力的人,才能有如此的技巧、沉着、勇气、直觉,以及对这种风格的深入理解。仅有灵感无法创作出这样的作品,不可能。我看过或读过的东西当中,几乎没有一个是用这种方式触及,甚至接近本质的。我们跟随人流往外走到休息厅时,出门上街时,谁都没有讲话,但是通过他们茫然的表情,我能看出他们也沉醉其中,流连于那个糟糕却真实,因此也是美丽的地方,这是伯格曼在易卜生那儿见到的,然后又将它成功再现。我们决定去艺吧喝杯啤酒,去那儿的路上,傻乎乎的状态渐渐消退了,代之以一种热烈、欢快的情绪。本来,有如此迷人的女人在身边,我通常都会感到窘迫,三年前的那些事让情况更为复杂,但此时窘迫感一下子消失了。她谈起有一回参加伯格曼的彩排时,不小心碰到了灯架,惹得他发了脾气。我们讨论了《群鬼》和《培尔·金特》的不同,两剧大相径庭,一部只重表面,另一部只重内里,但同样真切。她模仿了一番马克斯·冯·叙多和死神的对话,还和盖尔谈起了伯格曼的影片,盖尔自己去电影馆看过全部展映,每次都去,因此看过那些值得看的经典老片,而我坐在那儿听着,为一切而开心。开心于看了这个剧,开心于搬到了斯德哥尔摩,开心于有琳达和盖尔作伴。

颠覆伯格曼

在克瑙斯高笔下,新一代瑞典文艺工作者对伯格曼的仇恨跃然纸上:

两天后,琳达打来电话,邀请我参加她和两个女友准备举办的沃普尔吉斯之夜派对。欢迎我带上我的好友盖尔。我带了,2002年5月的一个星期五,我们步行穿过南马尔姆,前往举行派对的公寓,没过多久,我们就坐进了一张沙发,每人手里端着一杯潘趣,周围是一帮年轻的斯德哥尔摩人,个个都跟文化生活有某种联系:爵士乐手,戏剧人,文学批评家,作家,演员。琳达、米凯拉和厄勒高是派对的组织者,在斯德哥尔摩城市剧院工作期间结识。此时正值皇家剧院和西克马戏团联袂演出《罗密欧与朱丽叶》,所以除了演员,还有满屋子的杂耍艺人、吞火师傅和空中飞人。一言不发地混过整晚是不可能的,就算我想这样做也不行,所以我拖着自己的躯壳,从一个人堆走向另一个人堆,交换几句客套话,在几杯杜松子酒和汽水下肚之后,还能在必要的话之外再添上一两个句子。我特别想跟搞戏剧的人说话。从来没有过的感觉,让我在这个夜晚对戏剧的热情空前高涨。我跟两个演员站在一块,说伯格曼多么精彩绝伦。他们却嗤之以鼻:“那老傻逼!太他妈传统了,看了就想吐。”

我怎么能做这样的蠢事?他们肯定恨死了伯格曼。首先,他们从生下来到现在,甚至他们的父母从生下来到现在,他一直都是大师。其次,他们想要那个又新又大、马戏团一样的莎士比亚,那台人人都该一睹为快的大戏,有火把和高高的吊架,有高跷和小丑,多么赏心悦目。他们已经尽己所能地远离了伯格曼。然后一个胖乎乎、明显沮丧的挪威人站在那儿,把伯格曼当成新鲜事物好一顿夸。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制