一

纽约,百老汇。偌大的音乐厅里,钢琴伴奏以八分和弦分解的琳琳琅琅,渲染出靛蓝映淡淡粉红的舞台灯光,男高音轻缓的切入如梦似幻:“Lastnightwithinmycham⁃ber's gloom,some vague lightbreath ofSpring.Came wandering and whispering,andbademysoultakewing.”

“在我幽暗的小屋,数点微光呼吸着春意;游走呢喃,牵引我思绪飞起。”

一首题为“A Dream ofSpring”的歌曲所吟唱的春风忽起,吹梦千里,正是岑参的《春梦》:“洞房昨夜春风起,遥忆美人湘江水。枕上片时春梦中,行尽江南数千里。”

“ADreamofSpring”的歌词是《春梦》的英译文本。上个世纪初,先由剑桥大学的第二任汉学教授,英国汉学界“三大星座”之一的哈伯特·翟尔斯(Herbert AllenGiles,1845–1935)由原文译出,再由当时还很年轻的英国诗人克莱默班(LauncelotA. Cranmer Byng,1872–1945)重新润色,收录在他的《玉琵琶:中国古诗选》(ALuteofJade:BeingSelectionsfromtheClassi⁃calPoetsofChina)一书中,于1909年在伦敦出版。

克莱默-班并不精通汉语,在翟尔斯为他打开中国古典诗歌的大门,让他看到那流派纷呈、名家辈出、名篇迭现的一派辉煌灿烂之前,他已是英国诗坛上暂露头角的浪漫主义诗人。经由翟尔斯的讲解,李白、杜甫、白居易们笔下流淌的诗情,生平踏过的山水、经过的事件、交过的朋友和喝过的酒,都令他心驰神往,令他迷醉到几乎顶礼膜拜。他只恨了解中国诗歌之丰美的人太少,只恨懂得汉语的学者们面对中国诗歌的态度太冷静,带着要将此前一直由“学者们把持”的英译汉诗推向更广大受众的强烈使命感,他步入而立之年以后几乎不再创作。在翟尔斯父子两代杰出汉学家的直接帮助下,他全心投入只做一件事:将欧洲学者们过于学究气的旧译本拿过来精加工细打磨,提笔重译。

克莱默-班连续出版的数种重译文本,《长恨歌及其他》(TheNev⁃erEndingWrongandOtherRender⁃ings,1901)、《诗经:儒家经典》(TheBookofOdes(ShiKing):theClas⁃sicofConfucius,1908)、《玉琵琶》、《宫灯的飨宴》(AFeastofLan⁃terns,1916),为他在英美文化界、文学界赢得了“中国古诗专家”的声誉。他诗情饱满、结构精致,意象鲜明生动,造境唯美浪漫的文笔,迅速将中国古典诗歌从汉学家们的书房案头推向了普通读者的手边,其中又以《玉琵琶》最受欢迎。不管当时以及后来有多少自认比他更懂得中国或中国文学的专家们站出来,指摘他的译本添油加醋,有亏于“翻译”对原文默认的“忠信”要求,克莱默-班的这些译本就是直到今天还在被一版再版,还在被英语世界一代又一代的广大读者喜爱,其流播的层面之广令几乎所有同类书籍都无法望其项背。

二

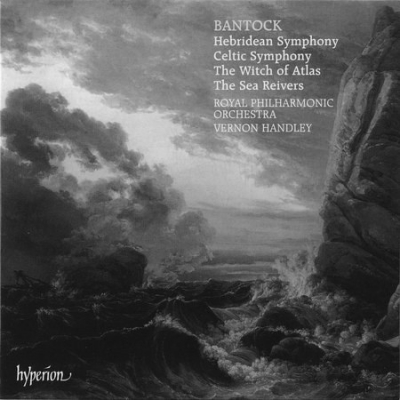

克莱默-班的忠实粉丝群中,从来不缺少文学艺术界的名人,格兰维尔·班托克男爵(SirGranvilleBantock,1868–1946)便是其中很突出的一位。班托克曾经在伯明翰大学任教二十余年,是著名的伯明翰市交响乐团(CityofBirming⁃hamSymphonyOrchestra)的发起人和奠基者之一。作为一名杰出多产的作曲家、指挥家和音乐教育家,他生前享有“时代音乐大师”之盛誉,在20世纪前半叶的欧洲古典音乐界,是一位响当当的核心人物。与此同时,如果要数算如今被欧美音乐界远远抛弃在背后的知名历史人物,恐怕他就算不能名列第一,也不会落后于第二。除了在音乐教育著述的页脚或文后的引用注释处之外,他的名字鲜有被提及。他留下的大量交响乐、歌剧芭蕾舞剧配乐、钢琴曲和声乐套曲作品都静默在时间的尘埃之下,很少在大型音乐会上被演奏,即便在伯明翰当地也如此。偶尔在音乐会的节目单上发现他的名字——比如说今夜我手中握着的这一份——也排在歌唱家的姓名之后,字号小到可以忽略不计,因为他是《春梦》的曲作者。

这些年除了《春梦》之外,我在美国听到过的还有《宫灯的飨宴》(AFeast OfLanterns)、《月下》(UnderTheMoon)和《幽冥路》(TheGhostRoad)等数首,都注明“克莱默-班作词,班托克谱曲”。班托克生平谱写出的“中国风”歌曲以这几首最有名,却远不止这三两首。从1918年到1933年间,他公开出版过整整六组声乐套曲,总计三十二首单曲,统一命名为《中国诗人之歌》(SongsfromtheChinesePoets),歌词全部来自于克莱默-班的《玉琵琶》和《宫灯的飨宴》。撇开当今古典乐坛对班托克的无情冷遇,纵观他的现存作品,不能不承认他的的确确是一位才华过人、成绩斐然的音乐家。

班托克出身于19世纪英国富裕的中产阶级家庭,在父母的绝对权威下长大,被迫学这样学那样,从印度公务员培训到攻读化学工程师专业,被寄望将来能有一份“正经”的工作、“稳定”的收入。而班托克内心对音乐的狂热不断抗拒、不断反叛父母的刻意安排,1889年他终于得如己愿,进入伦敦皇家音乐学院(RoyalAcademyofMu⁃sic)学习作曲。入学后没多久,他获得了麦克费伦作曲奖学金(Macfar⁃renScholarshipforcomposition),更是激发了他此前被长期压抑的音乐天赋和创作潜力。他创作或改编的音乐作品不断出现在各种大型演出活动中,交响乐、交响诗、独幕歌剧、芭蕾舞剧配乐,一部接一部。到1892年7月,他已经成功地开出了生平第一场个人作品音乐会。

可他井喷似的音乐创作成果,包括这些作品的演出和出版都没有给他带来足以维持生计的经济收入,父母又逼迫他改行,他只好以指挥兼作曲的身份随乐队到处巡演,躲避来自家庭的压力。直到1900年,经作曲家、著名音乐教育家爱德华·埃尔加(EdwardElgar,1857–1934)推荐,班托克出任伯明翰新中部研究院音乐学院(Birmingham and Midland InstituteSchoolofMusic)的院长,才算是有了一份安稳的生活,进入他音乐创作的高峰期。数年之后,班托克顶替退休的埃尔加,就任伯明翰大学的音乐教授,从此在这所大学执教终身。他平生创作的作品超过八百部,可惜曲谱大半失传。他用自己的成就,证明了青少年时代反抗家长专制的种种行为并非毫无理由的青春期反叛,而他被父母逼迫所接受过的印度公务员系统培训,却也给他留下了对东方艺术及其风格的偏爱,终其一生不曾改变。

“中国的瓷狗、青铜龙,俄罗斯绘本,日本黄铜罐以及各种各样的东方摆设不断出现,家父从来无法节制购买这些东西的欲望,对东方风格的热爱使他的花钱方式与节约的概念天生绝缘。他将自己包围在这些美丽的物件当中,自得其乐,直到我们家变成一个名副其实的东方艺术品收藏馆。”

班托克的女儿米娅(MyrrhaBantock)所描绘的,是一个我行我素、任性任情的艺术家。这一点和克莱默-班很像,两个人又年龄相仿,一样的精力充沛而才华横溢,一样有着浓郁的东方情结。米娅所著的班托克传记里,没有提到这两个人究竟是什么关系,是否相识,又如何开始合作。实际上这两个人的生平史料都很难追索,英美诗歌史上找不到克莱默-班,音乐史上没有班托克。

为了促成英国音乐界、音乐教育界公正客观评价班托克的成就与贡献,“格兰维尔·班托克协会”(TheGranvilleBantockSociety)于2013年在伦敦成立。协会集结了一批这位作曲家的后人、他生前的同事和朋友的后人,还有年轻一代的音乐工作者,积极寻找班托克的散佚作品,试图进一步厘清他的生平行迹。可他们当中也没有人知道《中国诗人之歌》这一组声乐套曲的详细创作经过。据该协会主要负责人之一、现在任教于伯明翰大学的音乐理论家刘易斯·夫曼(LewisForeman)博士推断,班托克与克莱默-班并无直接的交往,极可能并不相识。班托克只是读到了《玉琵琶》和《宫灯的飨宴》这两本诗集,又受当时欧洲音乐界“对中国诗人的突发兴趣”影响,才从中拣选出某些诗篇来谱了曲。

如此说来,不懂中文,更不懂中国诗歌的班托克谱写这六组《中国诗人之歌》,只是在闭门造车,而且前后历时十五年之久。在这一段对于一个人的一生而言绝不能算太短的岁月里,他对中国古典诗歌的音乐呈现完全来自于他自己对克莱默-班译文的感性解读。

三

克莱默-班译文的重译文笔生动流丽,字里行间充满一位优秀诗人天性敏锐的感受力和颖悟力。恰恰因为不懂原文,他只是静默在翟尔斯的身边,任这位汉学知识渊博、西方古典文学素养深厚的长者为他唤醒“那些幽游在老李华久远昏暗的古战场上的魂灵”,让他看见了“白居易的月亮”,看见了“在曼卿坟前鞠躬的欧阳修”,“沉迷于牧童和砍柴人隐约飘荡在松岭之上的声音”。然后他可以完全摆脱语言转换层面上技术性的束缚,紧紧抓住原诗中鲜明可感的意象,极力捕捉中国诗人们所要传达的意蕴,大力渲染其中诗性的、浪漫唯美的情调。结果白居易一首本来已经够长的《长恨歌》在他笔下又增加了三十余行,李白的“床前明月光”也如“秋日寒霜凝结在梦的边缘”。岑参这首七言四句的小小《春梦》,也变成了四个段落,再套进班托克的曲谱里,《春梦》成为三段式的情歌,反复咏叹缠绵不尽的“枕上片时春梦中”。

一开始,A羽五声调式营造的情感氛围是幽静的,幽静而孤独。春意既然已经在暗夜的室内游走,则外面的世界恐怕已经春色无边,孤独的主人公却似乎才意识到春天已经来了,春天突然就来了。季节的转换总是容易让人格外敏感,更何况是一片孤寂的深夜里。涌动的春意牵引他的思绪飞起来,飞到哪里去了呢?旋律转成大小调,加入柱式和弦,经由连续的离调吟出答案:“A hundred moonlitmiles away,the Chiang crepttosea; O keeper of my heart,IcamebyChiang'sfordtothee.”

在那“百里月光之外,湘水蜿蜒入海”的地方,有他的挚爱,是他的心之所向,他要飞到“湘江之滨”去追寻她。半音和声加入,回旋变化的音律将曲中的款款深情增强加厚,然后返回A大调的E和弦,趋于和缓,歌声渐弱,渐弱……

随后柱式和弦的基础上加入八度旋律,采用半音模进式的和声移步换景,将画面重新推进,进入到梦里了:“Itlingeredbutamo⁃ment's space, that dream ofSpring,anddied;Yet asmyheadthepillowspressed, mysoulhadfoundthyside.”

乐曲中五声调式与大小调交替,萦回着不协和与不稳定感,“春梦逡巡,片刻即逝;我的头在枕上,我的灵魂追寻你。”有所思,之后有所梦。清醒时无法跨越的距离在梦中抵达,纵然短暂而虚幻,也可以聊慰相思,也是好的吧。旋律从A大调返回前部,再现A羽五声调式一开始的婉约,却延续了中段的节奏,扩展出八度重叠,分解和弦的伴奏,将男高音纯净的歌声推向高潮,如泣如诉:“Oh! ChiangNan'sahundredmiles,yetinamoment's space;I'veflown awayto Chiang Nan,and touchedadreamingface.”

“啊,江南的百里,在顷刻的空间;我飞向江南,去抚摸梦里的容颜。”一曲既终,余音袅袅,梦幻的感觉挥之不去。久远与今日、故园与异邦、现实与梦境、东方与西方,在时间的速度和空间的广度上穿梭交替。我在这种交替中无声地叹息。

“枕上片时春梦中”是克莱默-班诠释《春梦》的着眼点,随后成为班托克的立足点,凄婉缱绻,一往情深。

对照岑参原文,克莱默-班掺杂了许多个人因素的二手译文,形式上与原作大相径庭,意旨上却并没有偏离太远。和班托克的孤军奋战不同,克莱默-班重译汉诗的过程不仅得到翟尔斯的指导,也得到了他的同龄人、子承父志的小翟尔斯的直接协助。小翟尔斯后来也是英国汉学界的大家,成为译出《孙子兵法》的第一人。因而克莱默-班译本中尽管到处是过度诠释的痕迹,又习惯为译诗另取标题,细读之下却也大多能与原作内容相对应。

四

舞台上的节目换了钢琴独奏,《月下》(UndertheMoon)。节目单上说明,这是一首思念在远方征战的爱人的曲子,改编自班托克《中国诗人之歌》套曲第一组的同题声乐曲,附有原歌词:“Under the crescentmoon's faint glow,/The washerman's bat resoundsafar,/And the autumn breeze sighs tenderly./But my hearthas gone to the Tartar war,/Tobleak Kansuhandthesteppesof snow,/ Calling my loverbacktome.”

回译成中文,这段歌词的大意是:“在弯月的微光下,洗衣人的敲打声悠远回响,秋日微风轻轻叹息。而我心已远至蒙古战事,去到荒凉的甘肃与雪原,呼唤我的爱人归来。”

乐曲的节奏整体上比较平稳柔和。C调式主音的全音阶完全级进,没有跳跃,铺演出月色下的平和静谧。引子过后出现了半音下行,紧接着用四分音符切分与主旋律错开,再用连续上行的六连音增三和弦分解形成过渡,暂时离开了全音阶。左右手音型交替、高低呼应,渲染秋风起处的阵阵凉意,推向思念的绵绵不断。然后回到全音阶的完全控制,旋律以大三度音程配合增三和弦级进下行,琴音笼罩的氛围神秘而忧郁,情感力量充沛而色彩朦胧。

运用全音音阶去构筑一个与众不同的音乐世界,是法国著名作曲家德彪西的首创,第一次世界大战之前曾在欧洲古典乐坛上风靡一时。班托克借鉴了这种音乐表现手法,舍弃传统古典音乐中惯用的大调和小调音阶,用别具一格的新颖和声突出乐曲的东方元素。钢琴清朗的音色,娴熟的浪漫主义手法,温柔变幻的旋律,使人不觉中被引入秋月洒清辉的世界。

这支曲子所本的原文,是李白《子夜吴歌》四首之一的《秋歌》:“长安一片月,万户捣衣声。秋风吹不尽,总是玉关情。何日平胡虏,良人罢远征?”古时裁衣必先捣帛,秋来家家户户准备制冬衣,李白选取了长安月夜作为诗歌的背景。澄明月色下的繁华都城是静态的,见境不见人,只有秋风送来捣衣之声。月明如昼,万户捣衣,那种此起彼伏、连成一片的敲打声是很惊人的。转出思妇直白的心语:惟愿休兵罢战,阖家团聚。由深挚缠绵的思念到自然率真的祈盼,都在光与声之中,却在画面之外,李白的诗句里自始至终没有人的形象出现。

克莱默-班重新演绎他人译本,形式上除了尽量押韵而外,没有一定之规。他在这里除了把标题换掉之外,每一句与原诗是对应的。一开头,他舍弃了“长安”这个李白特设的地点,让诗歌的场景有了更广泛的适用性。“一弯月”减弱了“一片月”的亮度,“悠远回响”减弱了捣衣声的强度,却加重了秋夜的寒凉、清冷和孤寂。月色、秋风、砧杵声,撩人愁绪的这几个重要意象没有缺失,蕴含于情境之中的无限情思也顺势被保留。但“玉关情”得换掉,因为如果不另加注释,直译或拼写都无法让英语读者立刻从这个词关合到“征人”。一旦失去“征人”的特定意象,李白这首诗就只剩下寻常的望月怀远,无法归结到“罢远征”的祈愿。于是他用了“蒙古”“战事”“甘肃”“雪原”来表现地理距离的偏远荒寒,凸显离人之遥不可及,暗示诗里所表述的不是普通的相思之情,还附带着对战争的恐惧,对生离死别的担忧。返回来又更强调出女主人公的愁之深,怨之苦。这个女主人公是在克莱默-班重现的画面当中的,英文的语法不允许他缺少主语,所以他必须把她的形象补出来。

原诗中的“良人”一词,克莱默-班对应的是“丈夫”(husband),班托克改成了“爱人”(lover)。班托克很准确地抓住了“哀愁”的意绪,同时刻意去营造克莱默-班的“月下”主题的惝恍迷离。如果说李白原诗的情调用意并没有脱离边塞诗的疏朗开阔,克莱默-班和班托克则嫁接了更多闺怨的、纤细的月色拂不去,秋风吹难尽。

五

《乐记》和《诗大序》里说:“声成文,谓之音。”诗歌,歌诗,中国传统中从一开始就是二者并存。诗歌自身不仅是语言文字的艺术,更天然带有音乐艺术、甚至娱乐艺术的形态。我们已经无法确知由岑参来吟诵《春梦》,或由李白来唱起《子夜吴歌》,究竟会营造出怎样的艺术效果。但克莱默-班和班托克用异族的语言、异族的诠释角度和表现方法,联手为他们在异邦打造出来的艺术氛围,却满足了异域受众的审美要求,得到了欧美普通观众一代又一代的肯定。

他们带着时代的局限性、自身文化背景和艺术审美标准的局限性的解读与再现,到底和当年的岑参、李白有多少会心之处,又有几分偏误,其实并不是问题的关键。班托克的中国风作品能够流传至今,足证中国诗人们所创设的艺术境界在西方的文化语境里也呈现出了一个个完整的镜像,可供捕捉、回味,可由共同的生活经验去体会、去想象,进而实现中国古典诗歌作品普世的文化价值。而其中的偏误之处,欠缺之处,正是当今在世界范围内传播中国文化艺术所需要填补的空间。

班托克于1930年被授予男爵爵位。此时的欧洲还在第一次世界大战的巨大的阴影和深重的创痛之中,班托克家族在战争中也受到毁灭性冲击。原有的传统、道德和思想观念都受到严酷挑战,人们原先对人生、对生活、对理想的那一层浪漫主义色彩宣告幻灭。班托克在皇家音乐学院的老教授曾经热情洋溢地评价过他的音乐作品,认为他的创作“也许受到许多个人的东方品味和喜好的外在影响,但实质上仍然是对英国传统坚定的承继。”也就是说,班托克的音乐语言本质上是维多利亚时代的,守旧而贵族化的。尽管这位老教授希望班托克的风格能够成为英国古典乐坛继续前行的模板,战后逐步发展起来的现代主义却更为强大,欧洲文化艺术界迅速取代了主流的晚期浪漫主义。那是一个实验性的、任何形态的“当代艺术”都可能产生的时代,班托克的大部分古典浪漫主义作品不可避免地被时代风潮挤压出流行舞台,尽管他的音符完美准确地叙说着他那一代人的话语方式。

克莱默-班自己的诗歌创作在英国诗歌史上没有能留下清晰可循的痕迹,也是出于类似的原因。这两个人以同样的“东方情愫”特立独行于他们共同的时代,又在历史的潮流中被他们的母文化圈不约而同地淡忘。而他们所引进的中国诗歌元素的表达个性化、意象陌生化,却以特异新奇的艺术形态屹立不倒,随着世界文化交流的越来越频繁、越来越深入流传到今天,延伸出一个东西方文化彼此交融、双方互用的神话。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制