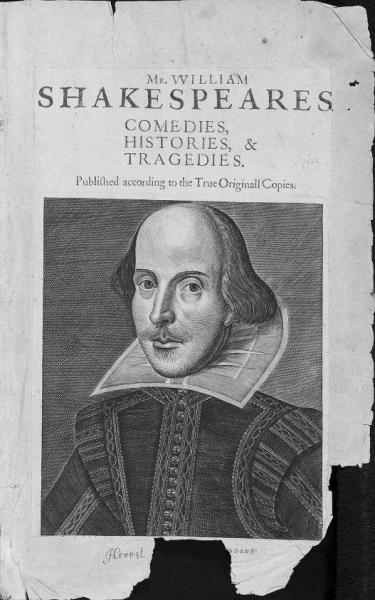

大明王朝天启壬戌年秋,也即公元1622年,一位名叫王叔远的微雕匠人,在一颗小小的核桃上雕刻了一叶小舟,其内容是苏东坡泛舟赤壁的情形,并将这件精巧的艺术品赠予了著名的江南士子魏学洢。后者赞叹不已,作《核舟记》一文,称颂其“游削于不寸之质”的高超技艺,这件原本很可能腐朽成尘而湮没无闻的核雕由此进入到我们的历史之中。而魏学洢这篇文章也被视作“文言说明文”的典范,选录入中国当代多个版本的语文教科书之中。中国古代精湛的雕刻艺术、核舟之上生动的人物形象经由魏学洢简练的语言文字成为了人们关于古典文化的集体记忆。1622年距离汤显祖与莎士比亚辞世已有六年。就在王叔远赠送魏学洢核雕之时,莎剧“第一对开本”(First Folio)《威廉·莎士比亚先生的喜剧、历史剧和悲剧》(Mr.William Shakespeare's Comedies,Histories&Tragedies)正在英国紧锣密鼓地筹备印刷出版,并已被列入当年法兰克福图书博览会的书单之中,原定出版日期显示为1622年4月至10月。不过,其实际出版时间又有延后,至次年终得以付梓见世。这本被视作世界出版史上最著名的图书之一收集整理了莎士比亚那些伟大的剧作。在这些剧作之中,莎士比亚似乎也尤其钟情于使用核桃来表示微小的尺寸。与王叔远琢磨“灵怪”之技、雕刻核桃几乎同一时期,莎士比亚也常以核桃、榛壳作譬,以小言大,进行着文字的微雕之术。《罗密欧与朱丽叶》之中,他打造了一辆由榛子壳制成的车子:

几匹蚂蚁大小的细马(atomies)替她拖着车子,越过酣睡的人们的鼻梁,她的车辐是用蜘蛛的长脚作成的;车蓬是蚱蜢的翅膀;挽索是小蜘蛛丝,颈带如水的月光;马鞭是蟋蟀的骨头;缰绳是天际的游丝。替她驾车的是一只小小的灰色的蚊虫,它的大小还不及从一个贪懒丫头的指尖上挑出来的懒虫的一半。她的车子是野蚕用一个榛子的空壳(anemptyhazelnut)替她造成,它们从古以来,就是精灵们的车匠。(朱生豪译本,第一幕,第四场)

王叔远雕琢的是一叶“核舟”,而莎士比亚则以笔代刀,想象了一辆“核车”。一水一陆,刻刀与羽毛笔,人类的艺术创造相隔万里,在各自的世界并行不悖。莎士比亚也喜欢以核桃为喻,以示微小。《温莎的风流娘儿们》中,打翻了醋坛子的福德大爷怒气冲冲地搜寻福斯塔夫爵士的踪迹,不惜“在一枚空的核桃壳里找寻妻子的情人”(第四幕,第二场)。《错误的喜剧》中,大德洛米奥以“一颗胡桃”“一粒樱桃核”来泛指一切微不足道的事物(第四幕,第三场)。在《汉姆雷特》之中,核桃则被莎士比亚用来喻指思想与空间的广狭:“我可以身陷核桃壳中(inanutshell)而自以为是无限空间之王(akingofinfinitespace)。”(第二幕,第二场)

这句话可算作英文之中最广为流传的引语之一了。显然,这里的“小”是为了表达“大”,即便是核桃壳一般的大小,也可以通往无限。莎士比亚的想象与文艺复兴时代的精神气质交相辉映。虽然写的是“小”,却要以小至大,表达人的思想“上天入地”“挠挑无极”的潜能。可以说,他的“小”通往人的无限可能性,核桃壳如微型版的人的脑壳,表征了中世纪之后人的精神解放与私有情感的放纵,指向了想象的狂欢,其实质上与弗朗索瓦·拉伯雷的“大”在体量上是相一致的。

一

可以推想,无论对于王叔远,还是莎士比亚,“小”必然不止于一种刻意的机巧,而更多地指向一种玲珑剔透、柔媚轻盈的意境与诗意。研究“小”必然也不仅仅是关注一个饶有兴味的文化现象。据大英博物馆前任馆长、历史学家尼尔·麦克格雷戈(NeilMacGregor)对莎士比亚时期剧院的考古发现,当时的观众在台下看戏之时就如当代人观影一般尤喜食用坚果、葡萄、李子、樱桃甚至牡蛎等各类零食,视觉飨宴与大快朵颐两不耽误,可谓同时愉悦身心。他还特别强调,各种吃食之中,坚果(nuts)最为受人喜爱。而作为剧作者的莎士比亚对于台下观众的状况自然了熟于胸,知晓他们观看表演时的反应与喜好,对于观众一边看戏,一边吃坚果(核桃、榛子等),以至剧院遍地坚果壳(nut⁃shells)的情形当然也看在眼里。他在写作剧本时,极有可能自觉地将对于果壳的指涉用在剧中,由此突破了戏剧家让·柔琏所言的“第四道墙”,向台下吃着核桃看戏的观众心照不宣地示意。与此同时,麦克格雷戈在这本考察“莎士比亚与历史”的著作Shakespeare'sRestlessWorld中还指出:

1580年,弗朗西斯·德莱克爵士成为第一个完成环球航行的英国人,也是人类历史上第二位完成这一壮举的船长。由此一来,对于当时的英国人而言,世界骤然今非昔比。它的界限已为人所知:人们可对其测量绘图。仅一艘英国船只便可周游整个世界。1580年,莎士比亚十六岁。对于他以及其同时代人,人类之可能性的边界——旅行,探险,知识与冲突的边界——已经被戏剧性地拓展了。

正因如此,《仲夏夜之梦》中的迫克才会向奥布朗吹嘘:“我可以在四十分钟内环绕地球一周。”(第二幕,第一场)地理大发现悄然改变了人们对于世界大小的认知,影响了其关于空间的想象:一方面他们所能了解的世界急剧扩展变大了,另一方面这一世界又吊诡地变小了——原来似乎浩瀚无边的世界现在成了可以把握甚至掌控的压缩了的空间。那些在环球剧院看戏的英国民众此时已经开始具有了对于世界的全局性的体认。这正如莎士比亚“环球剧院”这一巧妙的命名所暗示的那样。实际上,就在《亨利五世》的开场白中,莎士比亚便一语双关,提到了“环球剧院”小小的空间如何纳广阔的世界于其“木制的‘O’形舞台上(woodenO)”。

这是一种新型的“小”与“大”的关系,反映了伴随着英帝国扩张进程其臣民试图于世界之中尝试实现的某种自我定位和体察。它体现了一种掌控和权势。莎士比亚“无限空间之王”的雄心从一个侧面上反映了英国日益成型的“以小治大”的政治现实,这种新的时空经验在之后的数个世纪渗入到英国人文化生活的方方面面。就如萨义德在《文化与帝国主义》中评述全盛时期的英国时所言,“你在汉普斯特(Hampstead)有间小公寓——你早上起床时说,‘我控制了一百个人的生活’,因为英国控制印度超过了三百年,如果你分析英国人口和印度人口之间的比例,那其实意味着每个英国人控制了一百或一百五十个印度人。”这种远程的遥控关系,对地理距离的逾越,将世界变小、“以小治大”的空间关系,所体现的是“英格兰那样连续不断的帝国传统”,而它的端始就源自莎士比亚的时代。直至1918年,“少数的欧洲强权控制了百分之八十五的世界。”这样的传统势必转化为一种特殊的关于空间的历史经验与文化想象力。换言之,对于“小”的体验根植于英国的帝国经验之中,与海外的殖民拓疆密不可分。

而王叔远与魏学洢生活的年代,正值中国政治最为黑暗的时期。明王朝颓萎衰落,阉党猖狂。天启五年(1625),魏忠贤诬陷杨涟、左广斗、魏学洢的父亲魏大中等东林党人,制造冤案,将其迫害致死。魏学洢也因此被捕,同年病死狱中。英帝国事业蒸蒸日上之时,明帝国风雨如晦,行将灭亡。

王叔远的核雕终究只是一件文玩器物,虽然匠艺卓绝精湛,但并不具有本身存在之外太多的意义,又或者生逢乱世的魏学洢在这微雕之中,得以片刻自怡,从奸谗当道的政治世界稍获喘息,汲取少许艺术的快慰。大苏泛赤壁的景物之中,是泛舟之人的失意,以自然风景浇心中块垒,恰回应了明朝政治最黑暗时期士人的普遍遭遇。外在世界的晦暗,把人逼进了内心世界的通透。此时的人,其心倾向于独善其身的内省,龟缩至核桃般大小的微型景观消解现实的忧愁。同一时空之中,我们的世界日益内向、日益缩小,而不列颠却愈来愈大,大至“无限的宇宙”。

这种历史宿命似乎早已决定。“核雕”之作两百年前,中国的航海时代戛然而止,定格在了1433年7月22日郑和船队最后一艘在南京靠岸的宝船之上。实际上,二十年前,明帝国从南京迁都北京,就决定了中国已经走上了背离大海、转向陆地的历史路径。在百舸争流的大航海时代,中国却骤然收起了风帆,不意选择了一条内向而衰落的道路。这一刻似乎决定了之后几个世纪历史的演进。布罗代尔如此写道:

明朝于1421年决定迁都,放弃了因有长江之利而对航海开放的南京,为应付满族和蒙古族入侵边界而定鼎北京;作为一个经济世界,庞大的中国,无可挽回地实现了中心的转移;在某种意义上,它背离了利用大海之便发展经济和扩大影响的方针。……不论这一选择出于有意或者无意,它肯定具有决定性作用。正是在这时候,中国在争夺世界权杖的比赛中输了一局。(《15至18世纪的物质文明、经济和资本主义(第三卷)》)

二

对于“小”的兴趣,古来有之。以核桃喻小,也非莎士比亚的原创。尤喜用典的莎翁,此处应该是借用与“复兴”了老普林尼的一个说法。在其皇皇巨著《博物志》中,老普林尼写道,西塞罗曾提到过一个可谓古代世界的“微缩胶片式”的伟大创造:一张写了《伊利亚特》全书、可以放在一颗核桃壳里的羊皮卷。汉姆雷特口中“inanutshell”(意为:“简而言之”)即来自拉丁文“innu⁃ce”,据言便典出此处。小小的核桃壳的空间里,居然承载了浩瀚无边的史诗世界。从这里也可以看出,“小”和书写、印刷术似乎也有着一定的瓜葛。事实上,美国作家苏珊·斯图亚特(SusanStewart)便以《博物志》中的这颗核桃为端始,探讨“小”的问题。根据她对于“小”的考据,文艺复兴时期见证了“小”的爆发(见Susan Stewart, On Longing:

NarrativesoftheMiniature, theGi⁃gantic,andtheSouvenir)。正是在莎士比亚之前的一个多世纪里,随着中世纪末印刷术的发展与完善,“小”开始以集中的、大规模的方式出现在历史之中。至17世纪,售卖莎剧第一对开本的法兰克福图书博览会已是欧洲最大的图书市场。

斯图亚特对于“小”的考察基本逻辑沿袭了一种“决定论”的观点。印刷术的发展造成了人工抄写传统的式微,由此催生了遍地开花的“微缩书”。微缩书“处于手写与印刷的交界面,作为生产方式,它们与纪念品、吉祥物与童年的微小世界相联系。”它们的出现“凸显了书写符号的抽象属性与物质属性之间的反向关系。其尺寸的缩小并不造成相应的意义的缩小;实际上,微缩书类似于珠宝首饰的性质以及缩写术的高超技艺使得这种形式尤其适合作为箴言与训导的‘容器’。”这种“抽象属性与物质属性之间的反向关系”意味着书本身的大小或文字本身的尺寸并不会影响其意义表达。

美国作家克里斯托弗·班菲(ChristopherBenfey)也引述斯图亚特的观点指出,这一时期的新兴印刷技术正在替补传统的手稿书写,但也不乏匠人以手写仿拟缩微印刷的事例。在他那篇发表在《纽约书评》上的题为《微小之谜》(MysteryinMiniature)的文章之中,开篇便引用了法国哲学家加斯东·巴士拉(GastonBachelard)的一句看似悖论的判断:“微小是伟大的庇护所”。在这篇文字中,他以德国作家W·G·赛巴尔德(W.G.Sebald)评罗伯特·瓦尔泽(RobertWalser)时所言的“‘小’的洞察者”(clairvoyantofthesmall)为切入点,细致探讨了德国“微写”大师马提亚斯·布新格尔(MatthiasBuchinger)的微缩艺术。这位生活在17—18世纪欧洲、天生没有手脚的微缩艺术大师本人就是一个侏儒,他的精湛至极的微缩书写与绘画的技艺已经令同时代的人瞠目结舌。他以牙齿和残缺的手臂写成的微型文字,堪比微缩印刷的技术,借助放大镜方可阅读。在他的作品之中,肖像画中人物的发卷居然会是以极小的笔迹抄写的一个个摘自《圣经》的语句组成的。

班菲也强调,这些微缩作品似乎有更为深远的意指,而“并不全然是哗众取宠的噱头或视觉陷阱(trompel’oeil)”。以微型文字构图作画指向了对于文字的着迷,或者说对于语言与意义、词与物之关系的意识觉醒。他以《约翰福音》那句起首的话概括了这种情感:“Inthebeginningistheword”。批量印刷与无限压缩并无损语言所能承载的意义,其尺寸不影响其表意。一本书物理属性与物质存之上闭合、有限的外观反衬了其内部意义的开放与无限。

从阅读条件欠佳、更为依赖口传心授的中古时期至书籍流通急剧扩张的现代,“微书”的出现、剧增和演化必然暗示着一种集体意识的更迭异变,甚至思维形态、理解范式的转捩。除了文字描述,斯图亚特还考察了玩具以及玩偶屋这样的微缩之物的意义。它们共同的特点是,“使用价值被转换为观赏价值”,“阻止时间,展示一个完好的、整全的、封闭的世界的幻象”,譬如反映王室生活的玩偶屋成了“抵抗动荡、变化与卑俗的纪念碑”。由此,微型之物中表达了怀旧的情绪。它们所反映的都是独立于时间之外、抵抗历史的封闭的存在,构成了文字意义上的“玩偶之家”。这些经由文字“微型化的乡村世界,农夫和小丑的玩偶般的世界,存在于一个时间维度消失的空间”。

在斯图亚特鞭辟入里的论述之中,“小”更多地反映了裹挟在新生工业时代的人们的集体无意识,不意表达了社会的急剧蜕变时期,人们的精神怀旧。如其所言,“小”在根本上表现了一种与世界的隐喻关系。她将关于“小”的工艺比如微型书等等置于广阔的社会历史背景之中考量,可以说是以悖论的方式谈小,将小的意义无限放大,让“薄物细故”通往了宏大的历史意义,并影射了其背后断裂式的社会变革——人类从手工业时代蓦然进入了工业时代,成为了现代人。

从微缩书至玩偶屋,以及文学之中小的意象,“微物”的存在必然不是孤立和断绝于历史的现象,势必与文化兴替、社会发展有着隐秘的联系,甚至暗暗对应了时代之跌宕变化的脉动,构成对现实经验的艺术表现。沈从文曾在《沈从文说文物、器物篇》中写道:“一切事物从不孤立存在,生活日用什物,更必然上有所承而下有所启。”这些寻常“器用”“既不能凭空产生,也不会忽然绝踪”,它们皆处于“历史衍进”之中。莎士比亚剧中的果壳如是,微缩书如是,而文学之中对于“小”的想象亦如是。它们根植于现代时期的历史经验,以其细微与藐小通往广大,折射了人们被卷入突如其来的时代变化之中的种种情绪。

三

意大利作家伊塔洛·卡尔维诺(ItaloCalvino)曾在他那本著名的《新千年文学备忘录》中考据了西方文化中“小”的传统。尽管他想要强调的是“轻”,不过,关于“轻”的讨论以及其传统的考据自然不乏关于“小”的旁涉。在这篇文字中,他便援引了《罗密欧与朱丽叶》中的“核车”,并且强调这辆车子是由“atomies”驾驶的(朱生豪译作“细马”)。他认为,“这是一个非常重要的细节,它使玛布仙后的梦得以与卢克莱修的原子论、文艺复兴时期的新柏拉图主义和凯尔特民间故事结合起来。”在他看来,古罗马哲学家卢克莱秀开启了对于“小”的想象,构成了“诗歌史上一条非常古老的线索”:

卢克莱修的《物性论》是第一部描写对世界的认识偏向于溶解世界的坚固性的伟大诗篇,引导人们认识所有无穷小、轻和游移的事物。卢克莱修试图写一部关于物质实体的诗,但他一开始就警告我们,这实体是由不可见的粒子构成的。

卡尔维诺指出:“莎士比亚的时代承认联结宏观世界与微观世界的各种微妙力量。”他由此将莎士比亚建构成了“一位卢克莱修式的原子论者”。卢克莱修属于罗马时期的伊壁鸠鲁学派,其《物性论》一著主要阐述了希腊哲学家伊壁鸠鲁的“原子理论”,而后者生活的时代(约前341—前270)与庄周(约前369—前286)、韩非(约前275—前233)或近乎重合,或相去不远。事实上,不论是庄子,还是韩非子,均是谈“小”的高手。当伊壁鸠鲁构思原子论的时候,在东方差不多同一时段,庄子也在想象“小”。他的言说之中,至大与至小构成了一对儿重要的思想概念——既有“鲲之大”,也有“蛮触”之小。戴晋人以蜗角之争起譬——“有国于蜗之左角者,曰触氏,有国于蜗之右角者,曰蛮氏”,向魏王论述人之渺小与虚妄,言辞诡谲奇异(《庄子·杂篇·则阳》)。而之后,韩非子则记载了古代的一场关于“微雕”的骗局。《韩非子·外储说左上》“有请为燕王以棘刺之端为母猴者”,且故意设置了种种不可能的条件,作为敬献作品的前提。然而这种棘刺之尖雕刻猴子的技术终被戳穿——“诸微物必以削削之,而所削比大于削”,既然无法呈示比刺尖还要小的刻刀,便只好逃之夭夭了。韩非之意在于劝诫君主“以功用为的”,捐华务实,警惕“纤察微难”之言,“迂深宏大”之论,防止被“奇技淫巧”所迷惑。这其中,庄子的学说便在遭受批判的言论之列。不过,韩非的表达本身不也是一种巧妙的辞令吗?

这些为“小”着迷的先哲们爆破了万事万物存在的表象,从而进入了藏匿在深处的真实。在东西方先哲的言说中,无论是“蛮触”还是“原子”均为不可触碰之物,最重要的是表达了一种无形的、抽象的概念,都是要从事物的表象之中突围,击破视觉假象的界限,从而抵达宇宙人生深处的真相。这正如蛮触之国、棘刺母猴,均是不可捕捉、难以触及的假想之物。其差异之处在于,对于庄子与韩非子而言,关于小的想象是一种华丽的修辞术,一种试图抵达真实、揭穿表象的语言表达的艺术,一种用以劝诫、讽谏的曲奥、委婉的言辞方式,其直接诱因是古代宫廷政治的凶险;而对于卢克莱修,小则是一种思维实验,旨在深入存在的本源,窥测物理世界的真实。前者可谓专注于人之政治,构成了“隐微”的表达方式,后者则专注于自然之真理,以显白的方式直逼真相。一种是曲笔,一种是直言。这两种位于我们文化源头的截然不同的态度或许又影响了后来的历史。

四

“第一对开本”出版一百多年后,斯威夫特发表了《格里弗游记》(1726),创造了不朽的小人国“利利普特”(Lilliput)。这也是最早被译作中文的外国小说之一——光绪三十二年(1906),林纾便以《海外轩渠录》为名将其译成了典雅的文言。他在“序”中一一列举了中国古代典籍如《列子》《洞冥记》《独异记》《广志》等中所载“小人”,称斯威夫特之作“荒渺竟有甚于《列子》诸书”。实际上,如研究者们反复指出的那样,这本看似天方夜谭的游记也并未与真实的历史相去甚远。即便是纯属想象的利利普特也有着真实的坐标,占据了一个逼真的地理位置。阿尔伯塔·曼古埃尔(AlbertoManguel)与乔阿尼·盖德鲁培(Gi⁃anniGuadalupi)合著的那本妙趣横生的《想象地名词典》(TheDiction⁃aryofImaginaryPlaces)便强调“利利普特”如其作者所言是一个位于苏门答腊岛西南和巽他海峡的岛国。这片海域的真实指涉显然源自航海者绘制的地图,而岛国中的政治则源自现实的英国。

林纾也将其置于英国彼时之政治中考量,“当时英政,不能如今美备,葛利佛(即格里弗)孤愤,拓为奇想,以讽宗国。”最为重要的是,身处“三千年未有之变局”的林纾亦有相同的抱负,试图以此书激励当时的中国:“葛氏痛斥英国,而英国卒兴。而后者抱屈原之悲者,果见楚以三户亡秦乎?”此所谓:斯威夫特“言小人者,刺执政也。”自然,此时的“小”既远远地回应了庄子与韩非子以“小”讽世的文字想象,又反映了一种真实的地理。以如此一种方式,对于“小”的兴趣终于穿梭了不同的时空,汇聚在了风雨飘摇的中国。几十年后,中日战争爆发,钱锺书先生于颠沛流离之时作《谈艺录》。对于自己的处境,也即中国的处境,钱先生在“序”中谓之为:“如危幕之燕巢,同枯槐之蚁聚”,以《太平广记》之中“南柯一梦”里的槐安国,隐喻了中国此时的国衰民弱。泱泱大国的中华,这个“老大”的东方帝国吊诡地成了岌岌可危的小小的“蚁巢”。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制