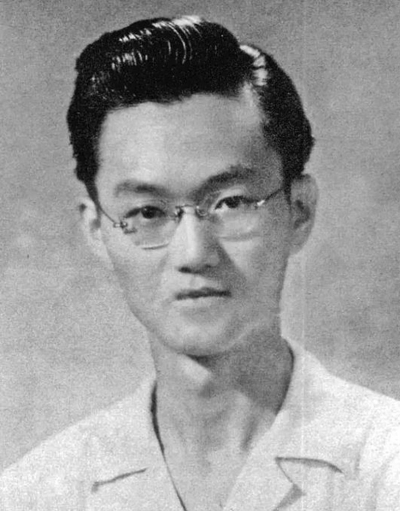

现代诗人吴兴华是被誉为能够比肩陈寅恪、钱锺书的中西通才。吴兴华1941年毕业于燕京大学外文系,熟读中国古典诗歌与西洋现代文学,并对英文、法文、德文、意大利文等多种语言有较高的造诣,他所译的里尔克、莎士比亚、但丁等名家名作在学界有很高声誉,被读者广为传颂。吴兴华很早就开始诗歌写作,由于他一直处在沦陷区,发表的诗作并不多,因此,在上世纪四十年代的中国诗坛,吴兴华的名气反倒不大。吴兴华与钱锺书的学问孰高孰低,在当下常常被人们放到一起进行讨论。谈及他们之间的渊源,应该追溯至上世纪四十年代。当时,吴兴华病困北平,生活拮据,但却发奋要饱览中西文学,钱锺书是他仰慕与学习的榜样。他与钱锺书虽然无缘见面,但却因为《谈艺录》产生了交集,本文就从《风吹在水上:致宋淇书信集》(广西师范大学出版社2017年版)中的一处注释谈起。

吴兴华在1943年10月22日致宋淇信中谈到,“前几天我又翻了一遍钱锺书先生的杂感集,里面哪管多细小的题目都是援引浩博,论断精辟,使我不胜钦佩。”关于此处的“杂感集”,书信注释指“《谈艺录》未刊稿”。解志熙在《艺文有奇传,只怕想当然》(《东吴学术》2017年第2期)中推测“杂感集”实际应为《写在人生边上》,这本随笔集于1941年12月由上海开明书店出版,列入“开明文学新刊”,书内收《魔鬼夜访钱锺书先生》《窗》《论快乐》《说笑》《吃饭》《读伊索寓言》《谈教训》《一个偏见》《释文盲》《论文人》等10篇文章。从这些文章的行文风格来看,确实体现了钱锺书一贯“援引浩博、论断精辟”的特点,这部随笔集在北平也是比较容易买到的。笔者赞同解志熙教授的推断,吴兴华所读杂感集应是《写在人生边上》,而非《谈艺录》。然而,笔者认为吴兴华虽然没有读过《谈艺录》,他应该已经知道了钱锺书的这部著作,他的好友宋淇很可能在通信中将《谈艺录》的有关情况介绍给了他。宋淇(又名宋悌芬)在1939年从光华大学重返燕京大学继续学业,毕业后留校任教,这一时期结识了吴兴华,两人志同道合,一起创办了《燕京文学》月刊。1941年12月7日珍珠港事件爆发,燕京大学被日军强制关闭,《燕京文学》也因此停刊,宋淇在该年底离别吴兴华返回上海,二人之间开始了频繁的通信。

钱锺书的《谈艺录》从撰写到出版经历了近十年时间。正如钱锺书在序中所言,“《谈艺录》一卷,虽赏析之作,而实忧患之书也”。钱锺书自1939年夏天从昆明回上海小住时就开始写作《谈艺录》,1939年秋到湖南蓝天师范学院任教时期,《谈艺录》的写作条目逐渐增多,整部书的雏形也初步形成。1941年夏,钱锺书回上海探亲,适值珍珠港事件爆发,只得滞留于沦陷区,因此也有了充裕的时间修订《谈艺录》。从该书序中可知,其成书时间是壬午中元日(1942年农历7月15日)。1941年底,宋淇回到上海后结识了不少沪上名流,包括傅雷、钱锺书、周煦良等人。1942年,宋淇去拜访钱锺书时,浏览了《谈艺录》手稿。钱锺书在《赠宋悌芬淇君索观谈艺录稿》中有所记录:“微言妙质得谁知,年少东来信起予。将母呕心休觅句,绍翁剖腹肯留书。人癯恰办竹兼肉,文古能穷柳贯鱼。疏凿诗中惭出手,君家绪有茗香馀。”可以看得出来,宋淇与钱锺书保持了很好的关系,钱锺书对宋淇也颇为赞赏,在《槐聚诗存》中另有一首《答悌芬》(1943年)即是他们友谊的写照:“海内文章孰定评,观书月眼子能明。年来渐似欧阳九,不畏先生怯后生。”至于宋淇索观《谈艺录》的具体时间,笔者认为应该在1942年中元节以后。因为钱锺书在《谈艺录》未定稿之前,大概不会随便示人,他在序言中也谈到,《谈艺录》脱稿之后,才在很多好友间借观流传,其中提到有沈兼士、徐森玉、唐弢、柯灵、王伯祥、叶圣陶、周振甫、华元龙等诸人。在看了《谈艺录》后,宋淇很可能会告诉在北平的好友吴兴华,他们在书信里几乎无话不谈,还多次谈到了钱锺书,吴兴华对钱锺书的敬仰也溢于言表。《写在人生边上》是钱锺书出版的第一本书,吴兴华读了之后不胜钦佩,感叹“可惜我此时局促在北方,不能踵门求教,请你若见到他时,可代我转致敬慕之意”。至于宋淇是否向钱锺书转达了这位北平青年对他的“敬慕之意”,我们不得而知,但吴兴华显然对钱锺书的著作十分关注。1947年5月,上海晨光出版公司出版了钱锺书的长篇小说《围城》,吴兴华曾让宋淇代为购买。1948年6月,开明书店出版了《谈艺录》,很快,吴兴华就委托上海的另一个好友张芝联给他寄去了。

张芝联是光华大学校长张寿镛之子,他与吴兴华也相识于燕京大学。1935年,宋淇与张芝联就是燕京大学同学,1937年抗战爆发后,二人离开北平南下,最终进了光华大学,在这里,他们又结交了中央大学转来的夏济安、北京大学转来的柳存仁等人,创办《文哲》杂志,邀请名家讲座,在光华大学形成了良好的学术氛围。张芝联从光华大学毕业后,又与众好友一起编辑《西洋文学》,宋淇与吴兴华都为此杂志撰稿,张芝联也曾在《燕京文学》上发文,《西洋文学》与《燕京文学》的“南北呼应”,正是这个松散的文学群体友谊的象征。1941年,《西洋文学》停刊,张芝联重新考入了燕京大学研究院,攻读历史,他与吴兴华也正式会面,他们在北平结下了深厚的友情。1944年,张芝联携妻子郭心晖(笔名郭蕊)从北平回到上海,1946年夏出国进修,1947年11月归国后,张芝联回到光华大学任教,与吴兴华也恢复了通信。笔者在孔夫子旧书网买到一册开明书店初版本《谈艺录》,扉页有一处签名:

兴华惠存

芝联寄自上海卅七年7月

从这则史料信息基本可以推定吴兴华初读《谈艺录》的时间。《谈艺录》于1948年6月出版后,吴兴华就在书信中向好友张芝联求购此书,张芝联在7月份就将此书寄予吴兴华,按照当时北平上海通邮情况来看,吴兴华在8月肯定就收到了这本书。读了该书之后,吴兴华发现了其中一些错误,他大概是直接写信给钱锺书指了出来,在1949年7月开明书店再版的《谈艺录》中,钱锺书新增添了一处附记可兹证明,不妨照录如下:

此书刊行,向君觉明、吴君兴华皆直谅多闻,为订勘舛伪数处,余复寻绎,觉有待补苴申说者尚多,适将再版,因得更定,董而理之,俾无失坠者,乃周君振甫也。三十七年十二月二十四日又识。

从这几行附记又能够看出,当时给钱锺书指出错讹的不止吴兴华,还有一位著名学者向觉明,也即向达(1900-1966),他是著名的历史学家,1935年秋曾在牛津大学鲍德利(Bodley)图书馆工作,其时钱锺书携妻杨绛刚到牛津大学留学,他与向达很可能在此时结识。此后,向达遍访欧洲,搜集了大量关于中西交通史、敦煌写卷、汉籍及俗文学写卷等重要资料。1938年,向达携带数百万字资料回国,先后任教于浙江大学、西南联合大学,抗战胜利后,向达任北京大学历史系教授,他与钱锺书的联系应该一直没有中断,钱氏《槐聚诗存》收录了《向觉明达属题Legouis与Cazami⁃an合著英国文学史》三首:

火聚刀林试命回,又敦夙好拨寒灰。

荒城失喜书棚在,也当仁慈寺里来。

费尽胭脂画牡丹,翻新花样入时难。

覆瓯吾与君犹彼,他日何人访冷摊。

一瓻书借诚痴事,双泪珠还亦苦心。

太息交游秋后叶,枝头曾见绿成阴。

本诗所涉《英国文学史》(AHistory OfEnglishLiterature)是由两位法国学者EmileLegouis与LouisCazamian合著,于1930年出版,向达1952年从朝鲜回国,在辽宁安东(今丹东)旧书摊上买到此书,颇为珍视,后来被人借去,久假不归。向达以事绝交,书才被还回来。钱锺书因之作诗观照,可见向达对这部文学史的钟爱,也能看出两位学人之间的情谊。

《谈艺录》再版本后附有勘误表一栏,列出了错讹30处,这其中应该既有吴兴华、向达、周振甫所勘误,亦有钱锺书自己校订出的。显然,向达、吴兴华向钱锺书指出《谈艺录》中的错讹后,钱锺书就已经在考虑再版修订的问题,他在1948年12月又重新将《谈艺录》初版本校订了一遍,1949年6月再版后,《谈艺录》在很长的一段时间里在大陆都没有再版,直到1984年才出了补订本。从再版本附记里,也可知钱锺书对周振甫的感激之情。周振甫1933年就进入上海开明书店做校对工作,可谓一名资深的学者型编辑,他为《谈艺录》的校勘出版做了很多贡献,钱锺书将其引为“石友”,有诗为证:

伏处喓喓语草虫,虚期金翮健摩空。

班荆欲赋来今雨,扫叶还承订别风。

臭味同岑真石友,诗篇织锦妙机工。

只惭多好无成就,贻笑兰陵五技穷。

在1984年出版的《谈艺录》补订本中,钱锺书在引言里再次提到了与周振甫因《谈艺录》结下的深厚友谊,他说,“当时原书付印,君实理董之,余始得与定交。三十五年间,人物浪淘,著述薪积。何意陈编,未遭弃置,切磋拂拭,犹仰故人。”《谈艺录》补订本分上、下编,上编基本以1948年初版本为底本,加以删削。下编则主要是钱锺书在建国后最新补订的内容,上、下编互为对照,相辅相成,如钱氏所言,“即早晚心力之相形也。”1984年补订本保留了初版本的序言,但是却唯独没有收入1949年再版本的那段附记。而这段附记则是证明吴兴华与《谈艺录》之关系的重要史料,因为吴兴华与向达于1966年先后离世,至于钱锺书为何在《谈艺录》补订本中删掉了关于两位好友勘误的附记,其缘由我们已不得而知了。

向达比钱锺书年长十岁,他们早在牛津大学就已相识,算得上是老友,他对向达的学问应该是佩服的。而吴兴华比钱锺书小十一岁,他们此前并不相识,当然,宋淇可能对钱锺书谈起过他这位燕京大学的同窗好友。钱锺书在《谈艺录》再版本附记里竟将吴兴华与向达并列致谢,认为他们“直谅多闻”,可见钱锺书对这位后辈学人的欣赏。抗战胜利后,吴兴华重回燕京大学任教,但他在北平的朋友并不多,像宋淇、张芝联等这样交心的朋友更少,他之所以因《谈艺录》与钱锺书通信,可能有与钱氏结交的用意。吴兴华的这种行为也许有些鲁莽,但这恐怕体现了这个燕京天才敢于与学界权威商榷的勇气,也体现了他对自己学问的足够自信。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制