编者按

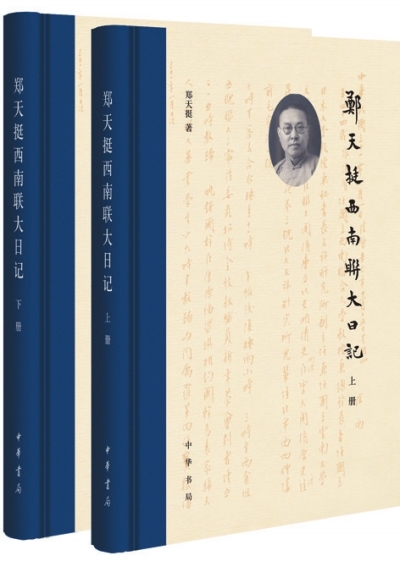

在艰苦卓绝的抗战岁月中,中国学人砥砺奋进,钻研学术,培养人才,西南联合大学“刚毅坚卓”之精神,八十年来,激励人心,不曾少歇。著名历史学家郑天挺先生,在西南联大担任总务长及北京大学文科研究所副主任等职,所见所闻,繁多具体。值得庆幸的是,郑先生当时所记日记内容充实,巨细靡遗,实为研究西南联大校史、近代学术史不可多得的重要史料。更值得庆幸的是,郑先生日记历经数十年风雨得以较为完整地保存下来,并于近日由中华书局出版,学界和普通读者都可以很方便地利用了。该书点校者为中华书局学术出版中心主任俞国林先生。在《郑天挺西南联大日记》出版的第一时间里,俞国林先生接受中华读书报采访,讲述了《日记》整理出版的幕后情况,并披露了《日记》的一些重要内容。

中华读书报:你是什么时候知道郑天挺先生有日记留存下来的?

俞国林:对于郑天挺先生这个人而言,因为编纂《孟森著作集》的缘故,是早已经知道的;再者,他曾经主持中华书局《明史》的点校工作,作为对书局历史比较感兴趣的我来说,更是比较熟悉的。所以,与郑天挺先生的哲嗣郑克晟先生常有联系。大概是2005年年底吧,读到何炳棣先生的《读史阅世六十年》,其中引到了郑天挺先生1944年的日记,并有一页书影。当我看到这一页文字的时候,非常激动。第一时间与郑克晟先生去了电话,得到的消息是日记都在,有几十本……你不知道,我当时有多么兴奋!

中华读书报:据说为了出版这部日记,你努力了十年,最终才得到了家属的一致同意。

俞国林:第一次联系克晟先生,知道日记之体量时,即商请出版。因为郑先生所处的时代、地位与他的经历,所记内容肯定非常可观,这对于有史料癖的我来说,肯定是极具吸引力的。

但是克晟先生说,姐弟四人,得一致同意才可以。好在马上过春节,他们四个人会聚一下,届时商量商量。待到春节过后,我与克晟先生电话联系,克晟先生说商量过了,有不同意见。说让我再等等。

之后的每年,我都会电话两三次,询问可能的好消息。又询问郑先生其他遗稿,或者可以编纂的图书。2007年,封越健教授送来《郑天挺先生学行录》书稿。考虑到2009年是郑先生诞辰110周年,南开大学也将举办纪念会议。克晟先生拿出郑先生当年的讲课卡片(郑先生开有隋唐五代史、元史、明史、清史等课,卡片即为课程讲义),请南开的老师整理,希望也能够出版,作为纪念。后来,《元史讲义》与《学行录》在纪念会议之前正式出版。《隋唐五代史讲义》于2011年出版,《明史讲义》亦于2017年出版。《清史讲义》还在整理过程中。

2012年4月18日,曾给孙卫国教授去过一封信,说道:“克晟先生来电,要我帮他找一张照片。今日弄得,发给你,请帮忙转呈是荷。照片原效果不佳,只能如此。郑老之日记,犹时刻不能忘怀,总是心病,多年萦绕,渐成‘心魔’矣。一笑!”也大概是那个时候,克晟先生说三人已同意。之后,我也还是一如既往地每年询问两三次,特别是春节过后的那次联系,最是令人期待!

去年8月底,孙卫国教授来电,说克晟先生让他告诉我,日记可以出版了。9月1日,又发来微信说:“如果兄近期能来,我们就可启动郑老日记的整理工作。”当即复之曰:“老兄之力也!小弟十来年之努力与等待,终于‘落听’!”遂于9月9日拜访克晟先生,观看日记原稿,摩娑不能掷。

中华读书报:近年来西南联大受到多方面的关注,那么这部日记会带给我们哪些新的信息?

俞国林:《郑天挺西南联大日记》起1938年1月1日,讫1946年7月14日,中缺1941年5月至12月、1942年7月5日、1943年3月22日至4月10日、1945年11月4日至12月31日。其起讫时间,几与西南联合大学相始终。其中1941年5月至12月是记了不慎遗失了,其余缺失的是未曾记的。

我们本来以为这部日记的内容不会很详细,但到全部点校完成,发现与之前我们的认识有很大出入,因为日记记得非常详密,且很多事情,又因为郑先生特殊的身份,一般人是不知道的。西南联大的《除夕副刊》曾出版过一册《联大八年》,其中“教授介绍”一节里对郑先生的描述是:“联大最忙的教授之一,一身兼三职,是我们警卫队队长。虽然忙碌,却能开晚车做学术研究工作。”看过他的日记之后,对郑先生工作,我总结为四个“务”:

一、总务。郑先生是联大总务长,总理北大、清华、南开三校,各种工作、人事的纷繁错杂,其中矛盾棼丝难理之状况,想而可知。如经费的申请与分配、宿舍的建设与管理、岗位的设置与变动、教工的安顿与调动、学生的招收与教育……诸端,均须一一过问。特别是后来在资源匮乏、物价飞涨的情况之下,如何正常发放工资,如何合理地核算生活补助,都是关涉到每一位教职员工的切身利益,郑先生1941年1月21日日记说到某次米贴之核算:

先期请诸人自填眷属人口表,并须请同事一人、系主任一人为之证明。北大二同事以为觅人证明有辱教授人格,深表不满。乃今日发现某教授之女公子新归某助教者仍填于女家,而未声明何时已嫁。又有某主任生子仅四月,亦照填一岁,而未声明何时出生。尤奇者有某教授夫人月内可分娩,而其子之名已赫然填之调查表矣,且曰依外国法律,婴儿在母胎已享有人之权利矣。

此种事体,需得制定一个可使大家都能接受的方案,且须三校统一,其难可知也。日记作为郑天挺先生记录事务、梳理思路的重要工具,记载大量有关校务的事件和处理措施,故谓为西南联大的校史级材料,殆非过誉。

二、所务。郑先生是北大文科研究所副所长,所长是傅斯年。大家知道,当年流行一句话,叫做:“正所长是傅所长,副所长是郑所长。”由于傅斯年主要精力用在史语所,所以北大文科研究所的具体事务都是郑先生负责的。郑先生1939年5月31日日记:

今后研究生之生活拟采取书院精神,于学术外,注意人格训练,余拟与学生同住。

1940年11月27日日记:

开文科研究所委员会,讨论迁川问题,考虑甚久,不无辩难。至夜十二时三刻,始决定仍迁李庄。

后为延聘胡适、陈寅恪、钱穆、向达等担任导师,又为图书利用之便,迁研究所学生到李庄,与史语所一起,并请史语所董作宾、李方桂等代为指导,多所努力。

三、教务。郑先生是历史系教授,按照联大规定,担任总务长后可以不用教学,但是郑先生坚持承担教学任务,白天忙于各种行政杂务,晚间还得拼命读书,以备第二天之讲授。王永兴回忆道:“日间,先生在校办公室处理有关财务、人事诸大端以及教课;夜间,在宿舍楼读书、备课、研究、撰述,虽非通宵达旦,但深夜不眠乃经常之事。”郑先生日记里也有记载,如1941年1月29日日记:

用菜油灯灯草三根,读《明史》至十二时,目倦神昏,始寝。盖明日须讲述,不得不详读详考之也。

四、家务。郑先生是一个人在联大生活,又住集体宿舍,伙食不是集体吃,就是下小馆子;衣物开始都是请人清洗的,如1938年12月21日日记:

校中今日发薪。余薪三百六十元,除五十元基本生活费外,按七折发给,应支二百六十七元。扣所得税四元七角,飞机捐八元零一分,印花税六分,实领二百五十四元二角三分。

此日记载:“洗衣○.一○元”,按当时郑先生的收入来说,这笔洗衣钱可谓是相当便宜了。但到了1941年1月12日日记:

洗衣一件。近顷以来,所自作之事若浣衣缝袜,盖不胜记,今浣衣手破,不可不记也。尝谓自抗战后最进步者为时髦太太,其次则为单身先生,盖昔日所不愿作、不屑作、不能作者,今日莫不自作之也。

日记内对清洗衣物、缝补袜子之事记载不多,但从“浣衣手破,不可不记”来推断,在经济拮据情况之下,这种事情,大概得三天两头“作之”的。

中华读书报:能否请您多披露一些郑先生日记的内容?

俞国林:郑先生朋友众多,并一直住集体宿舍,且位处“枢机”,接待、拜访,几乎是每日的“必修课”。除了公务酬对之外,郑先生的交际绝大多数属于学人交往,如与梅贻琦、蒋梦麟、陈寅恪、冯友兰、汤用彤、傅斯年、潘光旦、董作宾、陈雪屏、罗常培、钱穆、姚从吾、叶企孙、贺麟、雷海宗、罗庸、潘家洵、章廷谦、闻一多、毛准、林徽因、金岳霖、向达、唐兰、魏建功、吴大猷、周炳琳、曾昭抡、查良钊、张奚若、邵循正、吴宓、吴文藻、朱自清、吴晗、梁漱溟、李方桂、陈省身、邓广铭、游国恩、张政烺……以及1946年为北大复员事提前到北平,与北平教育界、文化界的交往,如与余嘉锡、陈垣、沈兼士、俞平伯、启功、溥雪斋、周祖谟、黄公渚、黄君坦……在何日,于何处,谈何问题,言及某事、某君、某书等,无不缕述清晰,今日治近代学术史、教育史、文化史者,于郑先生日记中可得无数之线索也。

郑天挺关心民生疾苦,对当时的社会有深入观察,在日记中记载了许多体现当时生活的信息。关于物价、薪资、补贴等的记载,变化的情况,如1938年9月16日上海日记:

独往绿阳春进膳,一菜一汤索价至一元八角,上海生活抑何贵也!

11月30日昆明日记:

独至小有天进膳,牛肉一簋,饭一盂,价一角五分。此近来最廉之一餐也。

待到抗战胜利后,物价飞涨,却倒了过来,昆明物价远远超过重庆、南京、上海,如1945年10月1日南京日记:

由店家介绍至美龙镇便饭。凡唤炒虾腰八十元,红烧划水七十元,烧菜心三十元,炒肉丝五十元,干贝炒蛋七十元,什景豆腐汤四十元,花雕半斤七十五元,饭三客三十元,此与昆明、重庆不可相衡也。

10月7日上海日记:

九时在大中华食包面而还。三时再偕子坚、雪屏上街购物,在建康商场为晏儿购织锦衣料一件,价千七百五十元。此两月前昆明阴丹士林布六寸之价也。最贵时每尺三千。六时在一品轩晚饭,三人共用五百五十元。饭后无聊,至茶馆听清唱。寂无一人,候至八时始开场。

〔付早点一○○元,晚饭一八五元,听唱二○○元,小刀一把三六○元,衣料一七五○元,臭虫药一○○元,书报一○○元,洗衣七○元,本日用二八六五元。〕

也就是说,此时上海一件衣料的价格,两个月前在昆明只能买到六寸。8月24日所记昆明一日之用度:“付西红柿斤三○○元,鸡蛋十个一四○○元,晚羊肉五○○元,雯送礼四○○○元,雯用二五○○元。”足见此时昆明通胀之高了。

我们读书时,教科书上有过一句“走过马路两三条,物价也要跳三跳”来形容当时物价飞涨的情况,郑先生1943年7月26日日记:

至大街购物,有美国胰子,一处二百十元,一处一百五十元,两处相去不足百步,索价相差五六十元。

这些详细的数据,是经济史研究的第一手素材。

郑先生的日记,作为西南联大八年的生活记录,其中对当时学者的清贫与坚守,以及为了生存而不得不兼课、写报头文字等,叙说至真。如1943年3月郑先生将赴重庆开会,没有合适的衣服可穿,其17日日记记载:

膺中来谈,以棉袍一件,托其夫人修理,五年未制新衣,领袖皆破,日日在校,人人皆穷,固无伤。若入渝则太不整齐,故托为补缀之。

“日日在校,人人皆穷”八字,道出了当时教授们的整体生存状况。而对于工资的发放,同一年的9月1日日记:

自余任总务长,必于月底发薪,未尝稍迟。昨日以上月有人事更动,手续未齐,定今日发。及入校,闻仍未发,为之大怒,询之,乃因刚如未至,无人代常委盖章,遂命人往寻,责令下午必发。今非昔比,同人中盖有不能迟半日者也。

读此最末一句,唯剩感慨而已。为了生计,有些教授还到处兼课,或者给报纸写无聊之文字,如郑先生1944年1月7日日记:

近半年来,昆明各报星期论文每篇酬八百元,小报无聊文字每千字酬二三百元,同人争先恐后,余甚耻之。曾语端升,非贫无立锥,绝不为小报写稿也。

郑先生即使到了连吃一个鸡蛋都觉得奢侈的时候,也没有兼课,也不曾写过一篇无聊文字,践行着“君子固穷”的高尚品格。

应该说,《郑天挺西南联大日记》不仅仅是郑先生个人,同时也是西南联大师生在这一时期教学、研究、工作、学习、生活的重要记录,更是抗战时期那些满怀爱国热忱的中国知识分子保存文化火种、投身教育救亡的真实见证。

中华读书报:郑先生学识渊博,那这本日记涉及学术思考内容有哪些?能举些例子吗?

俞国林:我们知道,当时郑先生与孟心史先生是公认的明清史研究的代表人物。1938年,郑天挺四十岁,正是学术展开的黄金时期。他到西南联大后,确实是打算全心研究学问的。无奈,为维系北大、清华、南开三校合作运转正常,出任联大总务长,协调各种关系,占去大量精力。就在这种情况之下,郑先生还是写出了很多扎实的考订文章,后来结集为《清史探微》,于1946年由重庆独立出版社出版。其目录后所做小记曰:

比岁僻居无书,蓄疑难证,更不敢以言述作,独念南来以还,日罕暇逸,其研思有间,恒在警报迭作、晨昏野立之顷,其文无足存,而其时或足记也。

在联大最开始的几年里,当时几位历史系教授的所带去的图书合起来,还配不齐一套二十四史,所谓“僻居无书”,可见资源确实匮乏之极。而“警报迭作、晨昏野立”更是实情,跑警报是家常便饭,且还有一套“完美的流程”(日记里记了很多次这种经历,还粘着一张日寇散发的传单,很有史料价值)。

清末民初,因为民族主义思潮兴起,学术界研究明史特别是南明史蔚然成风,未几而“日就衰歇”(朱希祖《晚明史籍考序》)。待九一八事变之后,东三省沦丧,民族危亡,学术界又重新掀起研究明史之热潮,将满腔孤愤寄托于此段历史之研究,希望能从中探索和总结经验教训,找到民族救亡之路。同时,这一时段的研究还体现出较为特殊的含义,即“《春秋》大义”的民族思想,实是对“伪满洲国”“汪伪政权”的否定,所以又有正统之辨。

在郑先生的日记里,也体现在这类著作、论文的构思。其中最重要的,莫若1939年夏与傅斯年先生商定《明书三十志》事,郑先生7月10日日记:

孟真来,不值,留字云:“前所谈《明书三十志》,兹更拟其目,便中拟与兄商榷其进行之序。果此书成,盖以编年明史,可不必重修矣。弟有心无力,公其勉之。”读之惶愧,诸友相期,远逾所胜,可不黾勉以赴之耶!

11日日记则详细记录了傅斯年所拟《明书三十志》目录。傅斯年先生是非常看重此书的,计划五年完成。可惜时当乱世,且他们二人又事务繁杂,合作计划未能完成。

同是这一年年末,郑先生读方孝孺《释统》三篇及《后正统论》以及杨维桢《正统辨》,即拟作《明初之正统论》:

一述中国传统之正统论,二述杨维桢之正统辨,三述明太祖对元之态度,四述明初诸人对元帝统之意见,五方孝孺之正统论,六述方氏意见之影响。

此文应该没有完成。在郑先生留下来的明史讲义卡片里,有这一时期的不少卡片,其内容为“明初正统观念”,有“明初人对于世变之观念、元称金为虏、明人目元代为胡虏之言论、辽金元应为变统、金元人之正统论、方孝孺之正统论、朱子论正统、杨维桢之《正统辨》、胡翰之正统观、王袆之正统论、陆深之正统论”等论述。将授课讲义卡片与《日记》合观,我们便能大致勾勒出郑先生拟著述的宗旨趋向。

当代学人,倘有心,可以接棒对这些问题继续探研,这未尝不是《日记》当下价值的另一重体现。

中华读书报:日记常常是一个人内心活动最真实的存证,在郑先生的日记中,我们能看到他在西南联大时暨其前后的心境变化吗?

俞国林:读了郑先生日记,再联系到其前后的人生境遇,让人感受到郑先生这个人,其一生大多数时间都是在悲苦中度过的,实在是一个悲剧的人生!不过郑先生性格坚毅,胸怀广阔,能度一切苦厄。

郑先生六岁父丧,七岁母亡,即寄养到姨父母家,由表舅梁巨川先生监护,并由表兄张耀曾、张辉曾对其进行教育。1921年8月13日,在北京与周稚眉结婚。在之后九年间,又先后到福建、南京、杭州等地工作,直到1930年11月随蒋梦麟校长回北大,才算过上比较稳定的生活。可惜1937年2月27日,周稚眉因手术失败辞世,留下五个孩子(最小的才三岁)。未几而卢沟桥衅起,郑先生后来的日记中回忆此时情况:

当二十六年,敌陷北平,全校负责人均逃,余一人绾校长、教务长、文理法三学院院长、注册主任、会计主任、仪器委员长之印。临离北平,解雇全校职员、兼任教员及工友。(1940年8月31日)

二十六年今日,倭虏启衅,其年冬,余将北平北大诸事结束,并协助教授同人南下,资遣职员同人及工友毕,余遂只身南下,留儿辈于北平。(1946年7月7日)

至于二十六年冬,余照料北大同人南下,一一叩门送钱,告以天津接头地址。(1946年7月14日)

郑先生是强忍悲痛,抛家别子,处理好日寇入城后之北大残局,保障了当年长沙临时大学开学北大教授之陆续到岗。

在日记里,郑先生对于父、母、妻子的生日、祭日,每次都登记。其对妻子的思念,可谓触处皆是。1940年4月28日日记:

余每梦亡室,多一恸而觉。魂苟相值,何无深罄之语?幽明虽隔,鬼神洞鉴家中之事,何劳更问?亡室没于正月初七日,诸友多来相伴。正月十五日诸友皆归,儿辈已寝,余睹物心伤,悲悼无主。偶取《金刚经》书之,忽然宁帖,百念俱寂。余之感宗教力之伟大以此,余之感人生不能不有精神寄托以此,故为亡室诵《金刚经》不下数百遍,而在北平陷落后尤多,此均无人知者。

看到梅花,会想起,因为郑夫人另字艹小梅;吃到扬州风味,会想起夫人之手艺;喝酒打牌过了头,会想起夫人之告诫;听闻其他女眷吵架,就忆及夫人之处世原则……

1942年2月21日日记:

今日为亡室周稚眉夫人五周年忌日。自夫人之逝未五月而卢沟桥变作,又一月而北平陷。余处危城者四月有半,轻装南来,无日不以夫人为念。……昨夜偶忆五年前夫人入医院情形,其悔痛又不止泫然也。

这种思念,似乎已经内化为一种精神,一种执念。

除了对妻子的思念之外,对五个孩子的挂念,那更是随处可见。遇到每个孩子的生日,都有记录在内。其中有一句诗,“万里孤征心许国,频年多梦意怜儿”,先后提到三次,1946年7月7日日记:

余遂只身南下,留儿辈于北平,含辛茹苦者九年,而气未尝稍馁,固知必有今日。九年中所怀念,惟儿辈耳。余诗所谓“万里孤征心许国,频年多梦意怜儿”,即当时之心境。

1943年8月14日,郑先生长女郑雯经过千辛万苦,只身一人自北平抵达昆明。郑先生对她的关心与照顾,流露在后来日记的笔墨之间,让人看着都感到非常温暖。1945年9月3日,郑先生为北大复员事先行北上,留郑雯在昆明继续读书。郑先生这一时期的日记,截止于1946年7月14日:

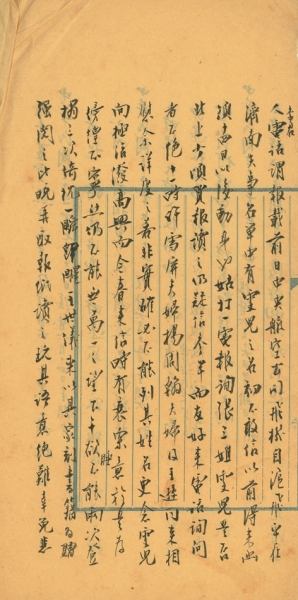

晏儿得友人李君电话,谓报载前日中央航空公司飞机自沪飞平,在济南失事,名单中有雯儿之名。初不敢信,以前得来函,须十四日以后动身也。姑打一电报,询张三姐雯儿是否北上。少顷,买报读之,仍疑信参半,而友好来电话询问者不绝。十一时许,雪屏夫妇、杨周翰夫妇及王逊同来相慰。余详度之,若非实确,必不能列其姓名,更念雯儿向极活泼高兴,而今春来信时,有衰索意,于是为彷徨不宁,然仍不能无万一之望。下午欲睡不能,两次登榻,三次倚枕,一瞬即醒。王世仪来,以其家刻书籍为赠,强阅之。比晚再取报纸读之,玩其语意,绝难幸免,悲伤之馀,弥增悔痛。余若不为接收先回,绝不致置其一人留滇。孟真以五月四日来平,余若早以回平飞机事询明告之,绝不致使其搭车赴沪。儿以六月十□日到沪,余若早日写信安其心,绝不致急急搭中央机北来。天乎!命乎!至于二十六年冬,余照料北大同人南下,一一叩门送钱,告以天津接头地址,而此次雯儿在昆,无人照料,余固不敢以怨也。九时余让之衔父命来相慰。上午六哥来,下午君坦、公渚来,久谈,均不知此事。十二时大风雷雨,灯灭就寝。

每次校读到此篇文字,其中“两次登榻,三次倚枕”“强阅之”“弥增悔痛”“天乎!命乎!”“余固不敢以怨也”“大风雷雨,灯灭就寝”数语,都不禁动容。而一年前的1945年8月20日,郑先生日记记载道:

饭毕,偕雯儿还舍,谈考试及回家事。

回家,回家。如今家还在,人却回不来了。这种锥心之痛,比起九年前的丧妻之痛,更是绝望!

郑先生此后的日子如何,心境如何,我们很难知道。郑先生性格中有一切以学业为重,绝不能以家事干扰事业之意志,故其内心之痛苦,更是他人无从感觉得到的。但长女郑雯之丧,对郑先生的打击无疑是巨大的,直到五年之后的1951年6月9日,郑先生才重开日记的写作,引首专门题一句,曰:

自雯儿之亡,久停日记。日月如驶,新生请自今始。

所谓“新生”,就是对此前五年痛苦心路最为贴切的解释了。

中华读书报:你之前编辑过《翁心存日记》《管庭芬日记》《许宝蘅日记》《黄侃日记》《朱希祖日记》《顾颉刚日记》等重要日记,一定积累了非常丰富的经验,这次亲自点校《郑天挺西南联大日记》,说是以古籍整理的标准和要求来进行的,那么在点校过程中有困难么?又是如何解决的?

俞国林:我们知道,晚近以来的日记,大都是以稿本形式保存下来的,校订起来都有很大的难度。一是需要辨识文字,一是需要施加标点,还有一个难点,就是很多日记记事文字简略甚至缩写。而对于古籍整理,我们有已经进行了几十年的经验,有很好的规范、标准、要求,但对于近现代文献的点校工作,如何设定才能所得比较到位,这也是我一直在思考的问题。前几年编校《陈梦家学术论文集》,通过不同时期、不同形式、不同用字、不同格式的学术论文进行统一的编辑校订,积累了一定的经验,并为此写了一篇文章发表。所以,当这项重任落实到我身上后,我思考了好久,最后决定以古籍整理的方式、方法、要求、标准来点校《郑天挺西南联大日记》——这应该说也是一种全新的尝试。

既然遵照古籍整理标准点校这部日记,所使用的方法不外乎陈垣先生提出的对校、本校、他校、理校四法。因为只有手稿,所以对校法用不到。

好在郑先生的日记,基本都是楷体书写,比较规范,文字辨识难度不大。难的有两点,一是标点,一是人名用字。我专门在凡例里列了两条,以作说明。关于标点的:

日记原无断句标点,今施以新式标点。盖每日所记之人来我往、开会授课、去赴归还、吃饭睡寝等,所用语词不一,文字长短各异,今之断句标点,亦仅就便于阅读而已。

比如“归舍午饭。饭后昼寝至三时,急入校”“归舍。午饭后小睡。三时入校治事”“饭后归舍小睡。四时入校”等;其他各种断句之长短,并不完全一致,也并不一定是最合适的,只是尽量求一个辞达其意而已。

关于人名用字的:

日记内人名字号,用字不一,多同音互作者。遵循“名从主人”原则,凡名、字、号本人有互作者,如立厂立庵、今甫金甫、枚荪梅荪等,俱从原稿;如无互作者,如慰堂(有作渭堂)、序经(有作序金)、觉明(有作觉民)等,则为改正,并出校说明。

这部分最为麻烦,因为“名从主人”,有的时候确定起来非常困难。其校改原则,首先是本校,如吴晓玲夫人石氏在日记中共出现四次,分别写作石淑珍、石素贞、石素真、石素珍,但实名作素珍,点校时皆据此改正。大概郑先生第一次见到某人,日记里常记以同音之字,后来再出现,好多都作正字了。其次是他校,如陈大铨原作“陈达铨”、田培林原作“田沛霖”、金熙庚原作“金希庚”、沈嘉瑞原作“沈家瑞”等,皆据《国立西南联合大学史料·教职员卷》在册名录校改。

其他还有两种校改情况比较有意思,一是校而不全改(或只出校)。郑先生与张荫麟熟识,1938年12月26日日记:

朱谦之约在新雅饭店便饭,同座有顾颉刚、张荫麟、吴辰伯、汤锡予、容元胎、罗莘田。

张荫麟字原作“张应麟”,根据顾颉刚先生同日日记改。再者,1939年10月11日日记:“饭后至张荫麟笔庄买笔。”这个张荫麟笔庄肯定有误,盖当时昆明笔庄除郑先生日记其他地方所记刘松伯、张学文外,尚有张学成、张学义、张学明、张学庆、张鹤麟等二十馀家,所以颇疑此处荫字为“鹤”字之误。此处出校而不改正文。

一是校而改之,1939年10月28日日记:

晚至龙街颖孙处,饮馔饭后,听颖孙抚琴,张充和女士昆曲。

张充和原作“张冲和”,冲和是成词,意为淡泊平和,郑先生大概是根据此意,在第一次登载入日记时,用了这两个字。等到第二天,钞录李白《暖酒》诗书赠张女士时,肯定是向他人问了张女士的大名后才写的上款,这件作品还在,写的就是“录呈充和先生教”。据此校改。

在《日记》点校过程中,有些地方还得进行史事参稽、文献考订工作,如1944年12月15日日记:

又外报载,连日我克独山上司、下司、六寨、南丹,车河由敌人之退,并无接触。

车河原作“车全”,由于没有说明所据报刊名称,所以就只能据《中华民国史事日志》以及《独山县志》等文献来校改。当然,但凡对原稿有校改处,皆出校说明。

我期待能通过这项工作,探索近现代文献“深度整理”的某些路径和可能性。做得不到位,还是做得过了头,这方面经验不足,真还希望得到读者诸公的批评指正意见。

中华读书报:《郑天挺西南联大日记》后还附有“人名索引”以及“人名字号对照表”。为何想到制作索引?日记索引的制作是不是十分繁琐?

俞国林:索引是西方文献传统中的一个善例,近现代出版中已经广泛采用。这部日记里所涉及人物,大致可分为两类:一是与著者有直接关系者,如校内同事、行政官员、亲戚朋友以及各类办事人员(如银行、基建、医院、邮局、军队)等;一是与著者无直接关系者,如同时人物、历史人物、国外人物以及书本记载人物等,非常丰富。

郑先生记人,多称以字、号及别称,没有字号的称名,也多有名、字混用者。其他比如名同而姓异、名异而误同、此人之字适为他人之名、未详姓名字号用字而以同音字代替等各类情况,很是淆乱。比如日记里提到“王某”“夏君”“路小姐”等,我们经过与上下文或相关史料考订,确定应为王家祥、夏鼐、路嘉祉等。又比如徐嘉瑞字梦麟,蒋梦麟字孟邻,日记内单作梦麟时,指谁?蒋夫人,是指蒋梦麟夫人陶曾穀,还是蒋介石夫人宋美龄?李辑祥字筱韩,又作小韩,而徐晓寒又称徐小韩,日记内单作小韩时,又是指谁?这些称谓,我们都需要与上下文联系,才能确定到底是谁。

如果没有以通行的姓名字头的人名索引,里面涉及的很多人,真还无法第一时间确认是不是同一个人。所以,制作一份比较切实详尽的《人名索引》,很有必要,要找谁,按图索骥,即可觅得。

由于很多人都是以字、号、别称、昵称、官称、简称、亲属关系及其他代表人物之称谓等记载的,所以我们还专门制作了一份《人名字号别称对照表》,以便读者能够与姓名对照。当然,限于水平和能力,《人名索引》与《人名字号别称对照表》中,名与字、号、别称等的归并并不完整,或有姓名、字、号互易,甚或一人分作二条目暨二人并作一条目等情况,这也是希望得到读者诸公批评指正的。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇