一年十二个月,我从一无所有的厨房“榨”出菜肴来,品尝四季的味道。八月是凉拌豆腐的季节,九月是松茸的季节,十月是野果成熟的季节。我认为,“精进料理(素菜)”就是“吃土”。

一月

我从九岁开始在禅宗寺院的厨房里生活,如果问我有何收获,大概首先就是学会做素斋吧。禅宗为了培养小僧侣,不会不厌其烦地灌输难懂的经典,而是将难懂的道理融化在日常的细微小事中予以教育。例如将洗东西剩下的一点水随手泼到院子里要是被和尚或师兄看见,就会大喝一声:混账!不许糟蹋东西!如果辩解说这是洗东西剩下的脏水,没什么可珍惜的,不明白为什么要呵斥我。对方便立即回击道,每一滴水对草木都是宝贵的。为什么想都不想就这么浪费?即便要泼掉,走出院子,泼到需要水的树根上。这么一说,觉得有道理。如果和尚或者师兄有点学问的话,会告诉你先师的事迹:“昔有滴水和尚,将一勺水泼在院子里的时候,师父教导他要珍惜水,顿时恍然大悟。”

不论什么事情都是这样,怎么烧水、怎么烧火、怎么使用抹布、怎么使用笤帚、怎么泡茶、怎么喝茶、怎么煮粥、怎么蒸饭,从早到晚,每人都在干着自己的活儿,要是该做而没有做,马上就有人过来提醒,这种时候总是受到祖师们是如何从小事悟出大道理的教育。

我九岁进入寺院,算是年龄大的,还有更小的孩子,五六岁就进入寺院。他们从小就以没有血缘关系的和尚为父,无论多小的事情,只要做错了,就在和尚的指导下予以改正。因为大和尚从小就是这样受教育长大的,所以现在对小和尚也这样教育。其实这是好事。亲生父母对孩子有很多注意不到的地方,虽然和尚对小和尚的严厉教育会让父母亲感觉自己的孩子可能受苦,但过后想起来,这的确是一件好事。我的素食烹调就是得益于这样的教育。

幸运的是,我从十六岁至十八岁在等持院担任东福寺管长尾关本孝长老的隐侍。所谓隐侍,就是长老的助手。本孝长老当时六十六七岁,由于担任东福寺管长时期的一些事情,离开本山,成为遁世管长,驰名于佛教界。在巡锡四国八十八寺的时候受到赏识,晋山为等持院住持。后迁往奈良慈光院,在该寺迁化。他担任等持院住持不长的时间里,我作为隐侍跟随他两年。这个时期,他身体相当健康,居住在隐寮,过着僧堂与师家的生活。我不是云水僧,还是一个中学生。放学以后,就急急忙忙赶到隐寮,给长老做饭、洗衣服、打扫卫生等。当时的饮食,即兼任典座的经历使得我今天能够勉勉强强地做素菜,让与本孝长老有同样口味的人感到喜欢。

隐寮里总有客人,每到傍晚,必备酒菜。长老直接吩咐菜品,我在厨房忙于准备。当时的等持院相当贫穷,虽然是菩提寺,也藏有室町时期的珍宝文物,但寺院的厨房里不会有丰富的食材。隐侍要利用这有限的食材做出饭菜来。与其说是“做”,不如说是“榨”。我想,这就是长老教给我的烹调法的根本。

长老一有时间就到菜地里,除草施肥,每天要干大约一个小时的农活。菜地的蔬菜品种也比较齐全,因为是在京都,所以有水菜、茄子、扁豆、番杏等。当然,这些蔬菜各有各的季节性,不是同时生长。到了冬天,大雪覆盖,就比较困难,从铺着苇席的地头会长出菠菜、芜菁,寒冬则有小芋头、野山药、慈姑、百合根这些东西。不能去地里摘菜的时候,只好打开篮子,拿出里面的干香菇、萝卜干、干羊栖菜等。平时骑自行车出去买东西,也就是买豆腐、油豆腐这些便宜货,因为伙食费有限。如果买贵的东西,会受到师兄的严厉训斥。

从一无所有的厨房“榨”出菜肴来,这就是“精进”。当时不像现在这样,商店里的东西应有尽有,必须看“土地”办事。正因为这个原因,我认为“精进料理(素菜)”就是“吃土”。所谓“吃时令蔬菜”就是“吃土”。因为选取的都是地里刚刚长出来的蔬菜,精进料理也由此焕发出生命力的光彩。典座职(负责禅寺饮食的人)必须把厨房与土地紧密结合起来。这是本孝长老教导的烹调的根本理念。当然,长老并没有明确告诉我这个道理。来客人的时候,他会说:“承弁啊,来客人了。这么冷的天气,你就是到地里,那些蔬菜也都还在冬眠吧。不过,你还是想办法弄出两三道菜吧。”

“承弁”是我的僧名。无酒不成席,我首先把酒烫热,酒壶放在盘里,再加上炸海带做下酒菜,端出去。然后回到厨房里盘算做什么菜。

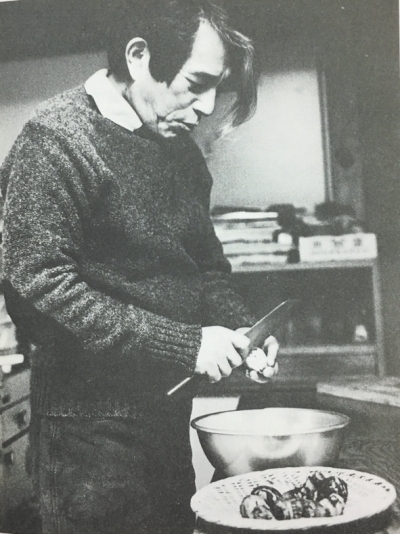

烤慈姑是我当时擅长的手艺。我后来还俗,在菜店看到堆积如山的慈姑,城里人却敬而远之,任其干瘪,不由得落泪。慈姑一般是煮着吃,或者做拼盘,我则喜欢把洗干净的慈姑放在铁丝网上架在炭炉上烤。整个烤。要有耐心,文火慢慢地烤,刚刚还在泥土里的慈姑,接着出现条纹般的裂纹,与升腾的白气一道,带着独特苦味的香气扑鼻而来。烤慈姑不要总是翻动。因为是文火的“烤”,不是猛火的“烧”,所以不能急。当然,外皮也不剥掉。烤到一定时候,外皮呈黄褐色,再逐渐变黑。到这个火候,翻动慈姑。这时,外皮变得焦黄,恰到好处,有的地方露出里面黄色的果肉,如同栗子。如果慈姑较大,我就用菜刀切成两半,放在盘子里端出去。如果是小慈姑,盘子里则放两个,边上一小撮盐。这是嗜酒的长老最喜欢的食物。

我现在极少看电视里的烹调节目,偶尔一看,发现节目里表演用刀削掉慈姑的外皮,感到吃惊。而且削皮的方式,就像把小孩子穿的棉袄或者衣服整个剥下来一样,只剩下很小很小的身体。这似乎就是雅致。当然是用来做拼盘的,但看上去分辨不出是芋头还是慈姑。慈姑本身有苦味,但外皮发甜,将外皮以及里层的果肉一起削掉,过于浪费。而且,慈姑的外皮极薄。

削芋头皮与之相似。小芋头具有独特的外形,用刷帚把泥土刷干净,露出茶褐色纵向条纹的外皮。我们运用独特的方式刮皮,多少留下一些。就是把带泥土的芋头放在大约三斗大小的桶里,放满水,将顶端钉有横向木板的棍棒插进去,双脚踩在桶沿上,双手转动棍棒。在棍棒下端的横板搅动下,芋头互相碰撞摩擦,大约二十分钟,芋头皮浮在水面,开始露出里面美丽的芋头肉。就这样保存起来,用作食材。不要用刀把皮削掉。可是,在电视上表演的厨师麻利地把芋头削成郁李那么小,把那么厚的芋头肉毫不可惜地扔掉。这样的做法让芋头难过。它刚刚还在雪下的土地里。这让整个冬天温暖着芋头、孕育着芳香的泥土感到难过。芳香,对,也可以叫作香味。芋头埋在土地里,要比放在塑料袋里保留更多的香味。

淘米洗菜等,自己动手亲见,精勤诚心而作。不可一念疏怠缓慢,一事管看,一事不管看。功德海中,一滴也莫让。善根山上,一尘亦可积欤。

这是道元禅师《典座教训》中的一段话。临济宗也有“百丈清规”,是百丈禅师制定的日常饮食的规矩,有相似之处。其中说浪费一片山芋皮,作为佛家弟子也是不合格的。

淘米、摘菜洗菜等,典座必须亲自动手。亲切地审视食材,一点细微之处也不能放过,不可有瞬间的疏忽怠惰。不可察看一处,而放过另一处。积累功德,大海之一滴水这样微小的事情也要亲自过问。积累善根,高山之一粒尘土这样微小的事情也不可马虎。须知滴水成海,积土成山。

我就是这样在厨房里一直坚持修行。如今我在轻井泽的山庄迎来第三个冬天,自己烧菜,在一般人看来,我的生活显得十分小气吝啬。想想吧,洗菜的水都舍不得倒掉,带皮的芋头看上去也许脏兮兮的,烤慈姑还留着一些翻翘起来的外皮,拼盘里的小芋头也是带皮的。这难道不是最自然而然的吗?这世界上没有不带皮的芋头和慈姑。有的话,也是怪物。如果味道不好,那无话可说,决定成败的就是食材本身的甜味,所以只能依靠泥土的力量。正因如此,厨房旁边的三亩地可以说是典座的生命线。把落叶扫在一起堆积起来,把草木灰堆积起来,挑一个雨后把这些埋在地头,肥沃土地。这与膳食直接相关。

我在这里谈到典座,但我是以隐侍的身份进入厨房的,这在僧堂是不可能的。等持院不是僧堂。后来寺里有了很多必须进入僧堂修行的小和尚。师兄弟们从僧堂回来,经常向我们讲述僧堂的规矩。由于我身负守护长老的责任,既是隐侍,也从事典座的工作。这赋予了我后来制作精进料理的力量。说起来,我并没有引以自豪的拿手菜,只是可以说具有品味当地时令菜蔬的聪颖,此外别无特长。

我之所以把这些文章取名为“吃‘土’的日子”,也是因为我的精进料理、即向本孝长老学习的烹调法就是每天吃“土”。我现在居住的轻井泽位于日本的高原地带,冬天的蔬菜品种很少,而且田地里生长的是高原地带独特的东西,但四月至十月这段时期品种丰富,还有其他地方没有的蔬菜。于是,差不多一年的时间里,每个月两三次我让家政妇休息,亲自下厨房做菜,并把自己所做的素菜写在文章里向大家介绍。

下面这道菜不是我的拿手菜,只是为了博取大家的赞扬,便将京都送来的水菜油炸或水煮。这种普普通通的做法,是任何家餐馆都有的所谓“妈妈的味道”,但是,我的水煮方法与一般餐馆的不一样,可以把食材的甜味提上来,没有别的味道混杂在一起,香气纯正鲜美,客人也吃得津津有味。好吃而不开口表扬,固然有点在意,但哪一盘最先一扫而空,就证明那一盘好吃。不管客人怎么众口一词说好吃,我绝对不加菜,这也是禅宗的方式,对好吃的东西要格外珍惜,所以量少。

说来说去,调味在于人。例如使用(甜味)料酒的话,就索性不要用酒。因为觉得用酒调味,很浪费。本孝长老喜欢喝酒,看到我用酒调味,就训斥我。这个习惯,我保留至今。在寺院的时候,酒由长老直接掌管,放在小和尚不能随便出入的隐寮的佛龛下面。如今我住在轻井泽,一户之主,但烹调还是很少用酒,不是我吝啬,而是因为这样的教育铭记在心。

一月的轻井泽,早晚寒气凛冽,气温在零下十五度,天寒地冻。土地、树木都进入冬眠状态。其实,与其说是睡眠,不如说是死亡。虽然院子的角落里还生长着黄连、款冬、鸭儿芹等,但附近一带已经没有绿色的菜,地里的大葱、萝卜叶都枯萎卷缩,菠菜挂着霜柱蔫头耷脑。有些地方哪怕积雪很厚,扒开一看,雪下还生长着绿油油的青菜,但轻井泽不一样,这里是万物枯死的世界。那么,在这里吃什么呢?

从秋末开始,我就开始储存过冬的蔬菜。小芋头、土豆、大葱,全都堆放在狭小的水泥地下室里。冬天,走进这个粮食储藏室,像轻抚般小心地把一棵棵蔬菜拿出来,有的做汤料,有的水煮,当然还有干货,如腐竹、冬菇、裙带菜、羊栖菜、萝卜干、海带等,把这些东西撒在蔬菜上。

希望大家理解我在寒冬从储藏室取岀蔬菜时,那种哪怕是一个小芋头都会爱惜地抚摸的心情。外面是零下的严冬,寒风呼啸,火炉的烟顺着烟囱喷在寒天里,立即冻结,一点儿也没有散开。这个时候,我感觉手中的芋头是多么难得。阳光和煦的春天不能早点来吗?我幽怨地望着冰雪覆盖的田地,一边自言自语“善根山上,一尘亦可积欤”,一边用刀细心地刮掉芋头皮。

这是我从正月至二月的日常生活,品尝时令菜蔬的日子尚未到来。

十二月

冬眠的山峦的确寒冷孤凄。从秋初开始,地里、山上到处蓬勃而出的蘑菇、野果如节日般热闹,五彩缤纷的收获品令人陶醉,以致一直没有讲述环绕我家四周的美丽景色。前面净叙述饮食的话题,如果描写山川树木、风花月雪的色彩变化、脱下红妆进入冬季的阳光那细腻微妙的变迁,又会带来难以尽言的快乐和惆怅。

说快也快,我家院子角落里的大栗子树整整一个夏天遮天蔽日,后来,繁茂的绿叶变成金黄色,到十一月末,变成茶褐色,寒风吹刮,落叶纷纷,铺满整个庭院。当然,与之相呼应的是,枫叶着色,辛夷也着色,再看松树和枞树,杂木林的叶子红黄交织,相映成趣。尤其是黄栌、卫茅、丝棉木等的叶子如同喷涂红颜料一样如火如荼,真想让读者亲眼目睹这样的景色。然而,红叶也经不起大风的摧残,只要刮两三天,便落英遍地,然后只剩下光秃秃的树枝,如枯木一般指向天空,徒余赤裸裸凄凉萧瑟的模样。这个时节,所有的树木都进入冬眠状态。寒霜初降,早晚生起火炉,但脖子四周还是感觉寒冷。浅间山的山顶早已初雪降落,如撒了一层盐。

我一天到晩拿着竹笤帚在树下搂扒落叶,堆成几座小山,等到晴天,点火焚烧。夏天割的草堆在院子的角落里,作为地里作物的肥料,已经枯黄,相当潮湿,把这些枯叶和枯草一起燃烧,就不会烧成熊熊烈焰,而是冒烟,一整天噼噼啪啪响,有时突然啪地蹿出一股火苗,有时只是白烟袅绕。我有时用银纸包着土豆放进火堆里,有时是土瓜。还是挑一个形状合适的土豆洗净后用银纸包着放进火堆里有意思。

差不多快忘记的工夫,拿根木棍把土豆搅出来,剥开银纸再拿一根细树枝戳一下土豆,如果能戳进去,就说明烤熟了。然后摆在院子的石桌上,撒点盐,或者抹上黄油,用匙子舀着吃。噢,这种美味。不过是普普通通的土豆,微妙的味道让舌尖迷恋。

上面介绍焚烧落叶时的两个乐趣,把松树枯叶集中到一起焚烧时,我还用来烧水温酒。我家院子里有二十多棵松树,秋冬时节,落叶纷纷而下。我用耙子把落叶搂到一起。找一个空闲的傍晚,摆放两三块浅间石,算是简易的炉灶,在落叶里添加一些薪柴,点火焚烧。铁壶置其上,酒壶置其中,把刚才烧烤的土豆放在旁边加热,用匙子舀着,抹上黄油,同时品味日本酒。吃得饱饱的,可以省去晚饭。寒冬傍晚的乐趣令人忘却时间。

较早以前的事情,大概也是十二月,去三岛市山脚下的龙泽寺拜访中川宋渊长老的时候,列车在中途发生故障,到达时正是晚饭的时间。长老带我们来到庭院里,寒风习习,松林颤动,地上铺着红毛毡,院子的边上有小石头垒起的炉灶,一个云游僧用手扒拉附近的落叶焚烧。炉灶上放置着茶壶。我喝过热腾腾的一杯茶后,长老从隐寮里端来高脚酒杯,里面斟着“拿破仑”白兰地,与我干杯。一会儿,一个云水僧把裙带菜放在松叶的火焰上烤,烤好后,放在和纸上,摆放在毛毡上。我伸手取过裙带菜,那种清香与白兰地的醇香糅合在一起。

长老说:“该去敲了吧。”

我一时不知何意,只见一个云水僧立即跑出去,一会儿从松林对面的钟楼传来撞钟的声响。那钟声打破暮色将临的林间的寂静,丝丝缕缕,在耳边回荡。松叶焚烧的白烟,悠悠袅袅,在长空缭绕,仿佛与钟声一起消失。

所谓的风流,莫非就是如此?这也是长老教给我的。我无法忘记,当时白兰地在舌尖上的西洋味道竟奇妙地变成乡土风味渗透到腹中。银纸包裹的土豆置于焚烧松叶的石头旁边,加上温酒的情趣,这是在龙泽寺体味的感动。回到轻井泽,出于这种感动,我在杂木林里也试着体验,尽管我的心底能听见钟声,但周边传来的尽是野狗吠叫的声音。狗吠就狗吠吧,既然来到这块土地,就用这块土地的落叶焚烧出情趣来。如果到处都是龙泽寺的钟声岂不大煞风景?

我之所以说冬天是寂寞的,是因为土地在冬眠。看看地里,坦率地说,有生气的就是萝卜、菠菜、大葱这些,没有夏天的热闹风采。早晚,地头垄沟挂着霜柱。这一带的霜柱又粗又高,寒冷的早晨,整个地面如同金刚山的全景图,伫立着白色的冰柱,萝卜、大葱当然都受冻。一切都在沉睡。大地紧绷着身子,好像要把睡梦中的蔬菜摇醒。这个季节,我不能不说吃“土”的日子已经结束。到了十二月底,连焚烧落叶的心情都没有,独自钻在被炉里或者窝在火炉边,我也在冬眠,只有饭还必须吃。

那么,从早饭开始都吃些什么呢?基本上就是干货箱(洋铁皮的大箱子)里的东西,萝卜干、裙带菜、海带、腐竹、挂面乌冬面、干蘑菇、葫芦干等。要经常检查,不能发霉,可以用来做酱汤或炖菜。另外,地下室里储藏着萝卜、芋头、土豆、地瓜、大葱、洋葱、牛蒡、胡萝卜等。有这些东西,对于我一日三餐的粗茶淡饭就足够了。如果吃腻了,就拿出我去京都、若狭等地,乃至九州、东北地区讲演时顺便买来,并一直珍藏的当地土特产如瓶装海藻之类。这些东西可以做东京风味的佃煮,也可以舀到碟里直接吃。梅干、果酒的渣都可以做凉菜。当然,只要去超市,有不少温室栽培的蔬菜,生拌或熟拌都可以。虽然土地冰冻,但只要动动心思,还是有储藏货的。

菅平、高峰的滑雪场就在附近,去那边滑雪的客人经常顺便到我家里来。我就把大锅吊在火炉上,煮“无名汤”招待他们。这种“无名汤”有点像寺院经常吃的松肉汤,但所用的食材都是我冰箱里的东西,不管什么全都放进去一起熬,所以不知道起什么名字好,就随意称为“无名汤”。

对于那些酒友,可以用烤山药招待。把长有须毛的山药横切成约二寸长,放在炭火上烤,但要离炭火远一点,也可以放在火炉上。一会儿,横切面出现龟裂,扑哧扑哧地冒出蒸汽。须毛也烤成焦黄色。手按一下,感觉发软,说明已经烤熟。装盘,一小撮盐放在旁边。我曾介绍过慈姑这样的做法,二者一样。如果有萝卜的一夜渍,那就更好,不再需要别的下酒菜。

这些就是我在冬天的精进料理的重头戏,我轻井泽的厨房会努力度过孤寂的冬天,迎来新春。

“拈一茎草建宝王刹,(中略)纵作莆菜羹之时,不可生嫌厌轻忽之心。”这是道元的《典座教训》中的一段话。这部著作的独到之处,在于强调不认为烹调充其量不过是厨房工作,而是在如何做饭、如何用心、如何创意上下功夫,这样的行为才是人最为尊重的工作。我经常讲述这个道理。现在想起来,少年时在寺院,饭前的诵经叫作“五观偈”。那时不知其意,只是跟着前辈的僧侣唱诵。

一、计功之多少量彼之来所。二、忖己之德行全缺,不应供。三、以防心离过乃贪业为宗。四、正以为良药治疗形枯。五、为成道故今受此食。

我今年六十岁,内心深处依然铭记此偈。下面按照我的理解来解释一下,也许有误:

一、面对此食物,首先要想到厨师的辛苦,来之不易,表示感谢。此食物进口之前,受到许许多多人的关照,也经历许许多多的辛劳,所以一粒米都不能浪费。

二、经常反省自我:自己有资格获得如此珍贵的食物吗?必须端正心态。

三、修行就是洗涤心灵的污点。就是息灭佛所说的贪、嗔、痴三毒吧。为了克服贪婪之心,现在我接受这次饮食。

四、为了保持这副身体,将其当作良药接受这次饮食。

五、为了悟道,到达与佛一样的境界,接受这次饮食。

我的解释弥漫着佛教气息,然而,“佛”“修行”终于与我这个凡夫俗子无缘,转换到“文学”“读书”领域后反而牢记心间。如此说来,可以理解,吃饭做菜就是为了加深自己的“生业”,即“道”。如果我们轻视疏忽每天的饮食,那就是每天对“道”的松懈怠惰。

总之,我十二个月一直在山庄的厨房里实践着每天吃“土”并十分随意地记述自己的感想,然而,可以说,我十二个月里不停地认真思考“精进料理”的“精进”的含义。要说“荤俗”,我明白,但不明白“精进”。这不明白的地方,我通过具体的食材,与物对话,经过一年的时间,如今意识到原来这就是“精进”,不寒而栗。有的东西是实践出真知。不精进就不明白什么叫“精进”。我明白了这个道理,这是萝卜和菜叶教给我的。

尘世之乐趣甚多,首先是吟咏风花雪月,以其为风雅之道。就中色欲之乐,世间之情趣莫过于此。此外,亦有人得诸艺或种种手艺,以此为乐。此中有创新料理者,招同好交流,彻夜谈论,不舍其趣也。

《歌仙之组系》作者冷月庵主所说的这种乐趣,就存在于我对素食的精进之中!

(本文摘自《今天吃什么呢?去地里看看》,[日]水上勉著,郑民钦译,南海出版公司2017年10月第一版,定价:45.00元)

(本版文字由燕婵整理)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制