据罗伊·波特(RoyPorter)教授研究,17世纪中期英国男性预期寿命大约是35岁,到1850年大约是40岁,1890年提高到44岁。死亡率高于出生率是近代早期英国(指都铎王朝和斯图亚特王朝,时间大致是1500—1700年)社会的特点。各个年龄群体、各种职业和不同社会阶层的人都知道他们类似朝圣之旅的生命历程一直伴随着疾病的侵袭。生病是生命中重要的一部分,死亡也并不遥远,人们周日去教堂,能感受着大量的“死亡证据”:教堂院子的墓地埋葬着他们的祖父母、父母、夭折的兄弟姐妹,有时甚至是他们自己的孩子。孩子们可能穿着过世的姊妹的衣服,新生儿继承夭折孩子的名字也很普遍。当时“人们用比结婚和洗礼更隆重的方式举行葬礼,新的世俗的文化对死亡赋予更重要的意义,而不仅仅是报纸上的讣告栏”。

一

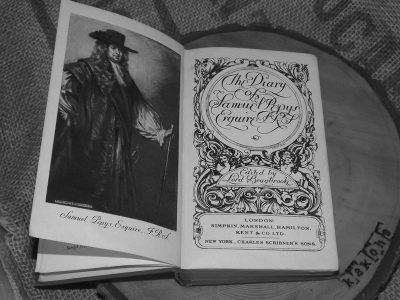

疾病和死亡在近代早期英国人的头脑中挥之不去。关于这一点我们可以从布道词、宗教性的著作中读到,也可以通过检索书本、杂志、信件、日记中的记载得到印证。(有些史家认为这样的材料从社会学上讲没有代表性,因为它只记录了少数人的思想,也就是说在近代早期一个大部分人是文盲的社会里,具备读写能力的人的思想不具代表性。至少在18世纪之前,来自妇女的第一手资料是欠缺的,这样的文献也没有反映儿童的想法。)信件和日记揭示了诸多社会现象,人们经常记下社区中邻居、朋友的死亡,疾病是一个恒久的主题——我们经常在日记中发现日记者本人、其家人和朋友的生病记录。并且,这些文献为更广阔的“疾病文化”提供了一个窗口,揭示了关于生命意义和死亡的信念、疾病的原因和目的、预防和治愈、身体与灵魂、肉体与精神的关系。塞缪尔·佩皮斯(SamuelPepys)和清教徒理查德·巴克斯特(RichardBaxter)记载了他们对疾病的看法以及当时的社会状况:“在一个大众文化口口相传的时代,对疾病的治疗、死亡的预兆、患者的安慰,个人的经验非常重要。”在讲道坛上、《圣经》和类似的宗教著作中,疾病与健康都是恒久的主题。

对都铎王朝或斯图亚特王朝的人来说,甚至对维多利亚时期的人也是一样,“他们不认为疾病是外部的侵袭,而是重要的生命事件,贯穿人的一生,(疾病既是关乎)精神的、道德的、身体的、生命过程的;也是关于过去的、现在的、未来的”。这种观点部分源于人们对疾病的认识——健康就是机体(身体)有秩序的工作,疾病是其不平衡的迹象。为了保持健康,人们需要坚持健康的饮食、运动、呼吸清新的空气、保证充足的睡眠等等。因此,基于近代早期对疾病的认识,人们与其说关注治疗,不如说更关注保健。

如果从生理学和心理学来讲,保持健康主要是过一种平衡的、有规律的、适度的生活,为何人们还会生病、死亡呢?人们普遍接受下面几个说法:

首先,恶劣的环境是疾病的罪魁祸首。在《论空气、水和所在》一文中,希波克拉底(Hippocrates)指出:“谁若想准确地研究医学,就应该这样去做:第一,考虑一年的四季,季节会有什么影响,因为四季是不同的,而且变化很大。第二,考虑冷风和热风,各地共同的和某一地区特有的因素都在考虑之列。第三,我们也必须考虑水的性质,因为水的味道和重量是不同的,因此水的性质也有很大的差别。第四,当一个人进入一个陌生的城邦,他应该考察该城邦的位置以及日出情况,它处于什么样的季风中以及光线的方位,因为日出还是日落,影响是不一样的。”自古希腊开始,人们通常认为,过度拥挤、没有新鲜空气的城市是传染病的源头,那些住在沼泽地带或河口地区的人经常患疟疾。人们认为那里的土壤及水散发有毒的气体。埃塞克斯郡、肯特郡和萨塞克斯郡600个教区以上的死亡率指数表明,与近代早期英格兰其他地方相比,沼泽区的死亡率非常高。粗略估算得出的平均数字是死亡率高于50‰;婴儿的死亡率超过250‰,或300‰。在湿地,至少在近代早期,一些教区的死亡率一直高于出生率。

其次,人们普遍认为疾病可能是由巫师的符咒或者邪恶力量导致的。17世纪中叶以后人们对巫术、魔力或魔法的信仰减弱,这一时期疾病被归结为恶魔作祟并可以通过神奇的方法治愈的认识,逐渐只限于社会底层、乡下人。但是医疗奇迹的残留,例如把一个咳嗽的孩子在驴身体下过一下的做法,一直持续到19世纪。认为疾病是邪恶力量所致的观点一直被某些基督教派别所接受,即把疾病归罪于恶魔。18世纪,约翰·卫斯理(JohnWesley,卫理宗的创立者)就认为疯癫是由邪恶的力量引起的。

第三,人类的堕落被广泛认为是生病、痛苦和死亡的原因。由于人类的原罪,亚当和夏娃被逐出伊甸园,他们把疾病和死亡带到人间,这是对他们违背上帝意志的惩罚。《圣经》警告妇女,由于这种堕落,“所以你要承受生产的痛苦”(《圣经》:《创世纪》,第3章,第16节)。17世纪,新教徒认为,世界已经很古老,并快速地腐朽:瘟疫、传染病、疾病、饥馑、灾荒和战争被广泛解释成世界末日的前兆。因此他们认为疾病是未来死亡过程的象征,是对死亡的提醒,死亡本身也是从这种痛苦中的解脱。“在临终的病床前,天主教和新教之间有很大的不同。例如天主教要为临终的人涂圣油,并且让其忏悔,新教则认为奇迹的时代已经过去,但这两种宗教都坚持,牧师或者教士应该掌管死亡,而医生在看到没有任何希望可以救治病人的情况下会离开。”因此,当时死亡是一种宗教行为而不是医学行为。

这样的观点对于理解疾病和死亡的意义重大,但是这并没有解释人们的困惑:为何是“我”生病?今天,我们大多数人认为疾病是人生的插曲,我们很少感觉需要对此赋予特殊的含义。在几个世纪之前的英国,生命风雨飘摇,死亡经常会出现在生命的某个阶段。在这种情况下,疾病的每个阶段都需要仔细检查其更深意义上的预示和含义。正如当时的日记家们记下的疾病与道德、精神与宗教的关系,疾病经常被解读为“因果”作用,即生病一定有其原因。如人们认为乱交者会患性病,无所事事的人会精神抑郁,父母的罪会影响到他们的孩子。即使是不信神的佩皮斯(英国日记作家)也把其生病归结为乱性的惩罚。

疾病被认为是上帝的“手指”,上帝使用疾病有更高的目的,可能会是对不信神的人的打击,正如《旧约》中讲到的埃及人遭遇的瘟疫。鼠疫被解释成一种“矫正”,是神的愤怒的一种提醒,警告邪恶的人改正他们的行为方式。当理查德·巴克斯特生病,因而避免了被卷入不愉快的生意,他认为是上帝之手挽救了他。17世纪中期,埃塞克斯郡的若瑟兰·拉尔夫认为被蜜蜂蛰了以后的刺痛可以用蜂蜜来缓解正是上帝的慈爱的表现,也就是说上帝对那些值得怜悯的痛苦提供现成的治疗方法。这样,身体的疼痛被认为是神的预先警告:在地狱,精神的折磨会更痛苦。

因此疾病被认为是上帝向人类揭示其旨意的方法之一。但是认为疾病是神意的观点并没有取代疾病也有自然原因并且需要医学治疗这一认识,如奥利弗·克伦威尔(OliverCromwell)对其部下说:“相信上帝,但同时保持你的火药干燥。”很少有人认为医学和宗教冲突,虽然一些苏格兰的加尔文教徒认为免疫预防水痘是一种不虔诚的做法,认为得水痘是上帝的旨意,预防它是邪恶的,但这样的宗教宿命论在17世纪的英格兰很少见到。

二

近代早期英国医疗文化集中在个体,人们关注上帝对人的目的,而不是关注有组织的、有机构的医学。这对人们采取对抗疾病的措施有直接的影响。

当时的日记和信件表明患者非常注意患病的原因,并且努力采取措施以避免。谨慎的做法是注意饮食、保暖(这是佩皮斯特别关注的)、锻炼。一些富人可以去有水疗的地方洗澡,如巴斯(Bath)和巴克斯顿(Buxton);也可以饮用矿物质水;许多人还会吃补品或者节食;让当地的理发师兼外科医生给自己放血(当时“放血疗法”非常普遍):这些都是让自己保持健康的方法。18、19世纪,强身健体和涤清身体有了更多的方法,包括健身、冷水浴、素食和禁酒。在近代早期,预防重于治疗,顺应自然比相信医生更重要,这种“顺势疗法”成为主导百姓医学的主要特点。

更重要的是保持身体适度的平衡,身体不要太热、太冷、太湿或者太干;这反过来又依赖维持身体运转的关键流体——体液(体液说认为每个人身上都有血液、粘液、黄胆汁和黑胆汁四种体液;这个理论是希波克拉底和盖伦学说的核心,是欧洲数百年来的主流理论;直到19世纪,它仍然对医疗实践和教学产生影响)的平衡,例如血液或者粘液。疾病被认为是身体平衡被破坏的结果:如果身体太热或者太干就会发烧;如果太冷或者太湿就会感冒;如果血液少、身体缺乏营养,就会憔悴;如果血液过多,例如吃太多的红肉或喝太多葡萄酒,一个人的血液会沸腾,会冲上脑子;“血热”的人容易中风。因此,疾病主要被看作是个人的、内部的,由于人生活方式不当引起的。而体液的“紊乱”(生病)可以通过恢复失去的平衡来矫正,比如草药、放血或者冷水浴(可以降温),丰富的食物和红肉(会治愈“贫血”)都是治疗的手段。更重要的是,如果注意身体的平衡或坚持健康的生活方式,人们就不会生病。

当时人们认为从小的不适到发烧和大病,疾病的发作是与个人的机体和习性有关的。这种认识颠倒了今天的“医生依赖”(或者说今天对疾病的理解颠倒了近代早期的理念):个体的健康不是掌握在医生手里,而是掌控在自己手里。这样的观念在当时医学并不发达的时代是有意义的——当时医生的治愈能力是极其有限的,也与流行的“自然的治愈力量”或“顺势疗法”的观念相吻合的,符合大多数人认为疾病应该自我治疗、健康应该自我掌控的共识。也就是说,近代早期的英国人接受这样的事实,即医生不是奇迹制造者,他们的健康最终是要自己负责的。这种认知决定了人们生病的时候采取的举措。

一些疾病的症状通常都有相应的解释,这些解释被记录下来。1663年,塞缪尔·佩皮斯患病:胃痛和发烧,他对引起这种不适的原因很困惑,认为是血液失调,他在日记中这样写道:“但是为何会这样,我并不知道,除非是由于我吃了大量的酸黄瓜。”面对这样局面的时候,有一个解释才让人放心,才会减轻人们的焦虑,同时也有助于患者作决定:是否需要求助专业的医生?今天,只要人们感觉生病了或不舒服就会去看医生。但在近代早期很少有人生病了就去看医生,即使病得很重的时候也不一定,除了某些总怀疑自己生病的患者。没有人认为医生垄断医学知识和实践;没有医生认为患者首先自我治疗侵犯了他的权威,这样做也不会使他动怒。

因此人们思考自己的症状,进行自我诊断,他们经常也会自己制药。一些家庭经常有储备丰富的“药房”,有一些自制的通便剂、催吐剂、止痛药、甘露酒、退烧药等等。至少到18世纪中期的时候,一些家庭通常都会储备商店买来的或者某个医生自己配制的药品,如“詹姆士的药粉”“乔治的阿司匹林”等等。人们也可以买到拿来就用的药箱。朋友、家庭成员、“女巫”(wisewoman)、牧师、乡绅都可以是寻求诊疗建议的人。当时的很多信件都涉及对疾病或意外伤害提供治疗的方案。配方书或健康手册充斥着治愈从鸡眼到癌症各种疾病的土法。

当时,自我诊断、自我治疗是一个普遍的现象。几个世纪前的患者可能更依靠自己,而不是像我们今天这样依赖医生。当时的医生确实也没有诸多的、可资利用的诊疗技术。在麻醉术发明之前,外科手术极其痛苦,不到万不得已的情况下不会使用。在19世纪实验室医学发展起来之前,医生面对很多疾病或意外伤害都无力回天。因此,那些受过教育的人士合情合理地认为,他们与医生讲同样的语言,与医生对医学有同样的理解。并且,当时没有只有处方才能购买的药物,所有药物都可以购买。直到19世纪,所有的药品,即使是危险的鸦片,都可以从药店的柜台买到。

总之,正如瑞典病理学家福克·汉森(FolkeHenschen)宣称的,“人类的历史即其疾病的历史。”还有史学家认为:“疾病是人类共同的、普遍的、恒久的生物性经验之一。疾病不仅是人类生活和生命中无法割舍的一部分,其存灭与盛衰,更和人类社会的发展、文明的变迁,有着紧密而复杂的互动关系。”近代早期英国人对疾病的看法及态度反映了当时医疗条件有限、医生人数有限的社会现实。在这种背景下发展起来的“顺势疗法”以及“自我治疗”也是那个时代的产物。同时,由于人们见惯了生老病死,加之基督教对来世的宗教安慰,人们对死亡也能无奈地坦然面对。但我们也要知道,“时至今日,疾病依然困扰着无数的个人和群体。人类不仅随时随地在‘感知’疾病,也在‘制造’疾病;不仅在‘界定’(frame)疾病,也在‘建构’(con⁃struct)疾病。”(林富士:《疾病的历史》)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制