1935年11月28日至1936年3月7日,国际中国艺术展在伦敦的皇家学院展出,史无前例地汇聚了故宫以及英国和其他数国收藏的中国绘画、书法、玉石、雕刻、青铜和陶瓷作品,盛况空前。在欧洲对中国艺术渐感兴趣之际,这展览也勾起了民众对亚洲文化与历史的热爱及求知风潮。

展览的许多相关刊物中,有一本《中国画》(TheChineseEye),由一位默默无闻的作者执笔,尤其突出。书名直指中国人观看事物的方式,特别是在艺术及大自然方面。内容不受学院专业术语束缚,妙趣横生,深富创见。这位老练的艺术家简明深刻地诠释中国艺术,对哲学、文学及美学的本质提出珍贵的洞见,最为重要的是,彰显了中西方艺术品味与技法的差异。的确,本书广受读者喜爱,出版一个月后旋即重印,再一个月后再次重印。

《中国画》的作者蒋彝,是一位旅居英国的画家兼诗人。蒋彝,1903年出生于中国东南部以瓷器出名的江西,家境富裕,幼年接受私塾教育,少时即习绘画诗词。时逢20世纪前半叶,中国社会动荡不安,文化大变,清朝于1911年被推翻,军阀内战祸延多年。同时间,外国势力竞相争夺中国的政经利益,当局穷于应付列强的瓜分割据,蒋彝因此进入大学主修化学,他相信科学必能建设富强的新中国。

但毕业后,他却走向完全不同的道路。他首先参加了统一中国的北伐,对抗军阀,之后连续出任三个地区的县长,包括家乡九江。体悟中国腐败的政局后,他的满腹理想和年少豪情也痛苦地随之烟消云散。1933年,他赴英国伦敦大学攻读政治学,梦想着一年后归国能致力于中国社会及经济的改革。但一连串出人意表的事件使他继续旅居海外,1935年他成为伦敦大学东方学院的教员,1938年起在韦尔科姆历史医学博物馆工作,第二次世界大战期间移居牛津,1955年受美国哥伦比亚大学之聘,迁居美国,直至1975年才得以归国,阔别祖国共42年。

一

蒋彝在伦敦大学东方学院任教时,发现校图书馆有不少中国游记,由传教士或外交人员所作。蒋彝大略浏览后,发现大部分作品“时有不实,或使人不悦”。这些书的作者为迎合西方“病态的好奇心”,大多集中描写鸦片鬼、乞丐及苦力等异国情调,他们根本没能真正了解中国。其中有些作者在中国只驻留数月,有些甚至不识中文。然而,这些书都颇为畅销,却只徒然助长偏见及误解。蒋彝因而认为,他应当发表在英伦的所见所闻,“旨在刻画人与人之间的相似之处,而不是彼此间的差异,或搜奇抉怪”。蒋彝决心,以自己的笔,纠正遭扭曲的形象和谬误的事实。与其义正词严地指责那些谬误,蒋彝选择“找出世上所有人类的共同点”。

1936年7月,蒋彝身居异乡,为处于中日战火边缘的中国家人感到忧心忡忡。他内心日夜受乡愁煎熬,于是在朋友的建议下,决定游历英国北部的湖区。湖区与英国许多著名诗人、作家渊源深厚。7月31日,蒋来到瓦斯特湖,接下来的两周,他在湖区游历、写作,还画了不少当地的速写。湖区充满恬静闲适,他称之为“我最快乐怡人的英格兰时光”。

回到伦敦,伦敦的乡村生活出版社社长约见蒋彝,会谈中他提到恒松郁生(YoshioMarkino)出版的《伦敦的日本画家》(AJapaneseArtistinLondon,1910),于20年前畅销一时,建议蒋彝可考虑以他的画作撰写一本《伦敦的中国画家》。蒋彝微笑回答:“这些年来我一直致力于此。”他拿出到访湖区期间所画的手稿与文章,自信足以汇编成册,社长同意将稿子带回审阅。翌日,乡村生活社长来电,告知蒋彝此趟旅程不够丰富,作品不足以付梓成书。至于画作,他担心以中国画的形式呈现湖区风貌,欣赏的人恐怕不多。

蒋彝将稿子投给为他出版《中国画》的梅休因出版社,却马上被退稿,之后他试了数家出版社,皆一一被拒。还未成名的作家想出书,的确不容易,更不用说是一位非英籍作家了。出乎意料地,过了几个月,乡村生活出版社决定给蒋彝的手稿一次机会,同意出版。不过,他们要求修改TheSilentTravellerinLakeland(《哑行者在湖区》)这标题,因为蒋彝的笔名“哑行者”似乎有阴险的含义,恐怕会引起苏格兰场的疑心。蒋彝辩称这是杞人忧天,并认为这书名能刺激销路。几经折冲,出版商妥协了,同意留下标题中“哑行者”这名词,但需加上副标题AChineseArtistinLakeland(《一名中国艺术家在湖区》)。出版商对这书的销售前景毫无把握,所以提出只同意给作者六本样书,不付他任何版税。让出版商跌破眼镜的是,《湖区画记》非常畅销,头版一个月就卖光了。接下来再版的书,作者自然拿到了版税,而“哑行者”这一名号,也成了他随后游记作品的标志。

二

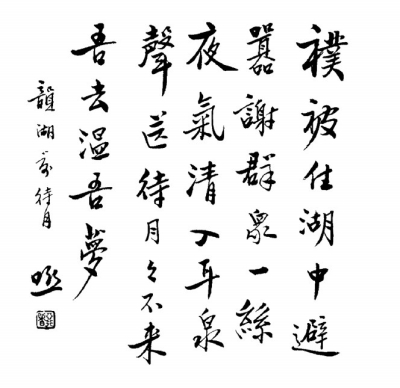

蒋彝写了13本哑行者系列游记作品,其中12本已出版。头六本以英国为场景,依次为《湖区画记》(1937)、《伦敦画记》(1938)、《战时画记》(1939)、《北英画记》(1941)、《牛津画记》(1944),以及《爱丁堡画记》(1948);其中《湖区》《伦敦》《牛津》《爱丁堡》四册影响力尤甚。之后,蒋彝书写的便是世界其他地方了。蒋彝的游记风格独特,全然不同于其他游记作品,以至无论是在图书馆或书店里,立刻就可以认出他的书。蒋彝亲自设计书本封套,横跨顶端的是作者以毛笔写的英文斜体字标题,下方是一幅彩色画,以及用毛笔写成的中文标题。书脊上的英文标题和作者签名,也是以斜体写成,不仅独特、悦目,还非常吸引人。无论随意翻阅或细心慢读,任何人都可以经由那些描述旅行经验的生动文字,夹杂其中为数可观的美丽彩色插画、素描,以及用书法写成配以英译的中国诗,明确感觉到他的创造力和天分。

哑行者以沉默之姿观察、记录下当地风土人情,内容新鲜,角度新颖,但他不是一个毫无存在感的“局外人”,他游历河山、观看展览、出入茶会,他和游伴攀谈,和孩童交朋友,还结交了不少当地文艺界上层人士,这对他体会异国他乡的生活,了解他们的文化思想,起到了非常重要的作用,甚至还影响了他的写作风格。比如,关于英伦三岛的几册画记,从最初的《湖区画记》到后来的《爱丁堡画记》,可以越来越清晰地看到英国人机敏、幽默的表达在书中自如地运用。他汲取着他国文化的营养,同时又保持着鲜明的文化身份,这使得他笔下原本为人们所熟悉的事物得以重建,变得陌生而新奇;他脚步不停,画笔不停,思想也在中西文化中游走;他如孩童一般单纯地观察、发问,有时又像艺术家一样陷入深邃的思考;而以上特点同时体现在他的文字和图画里。

蒋彝在《伦敦画记》的《前言》中说:“在观察重大事件上,我一向没有太多自信,因此,我总是随兴浏览一些小地方。总有许多的小细节,吸引我去观看、注视、思考,并带给我极大乐趣。正因细小,它们可能就被其他人忽略了。”正是他与众不同的关注点和角度让读者眼前习以为常的情景,变得新鲜而有趣。

蒋彝喜欢将四周环境变得陌生,让日常景物变得不寻常,让习以为常的概念变得异常。在《爱丁堡画记》中,作者穿着格子裙,手拿呢帽,化身成“想象中的苏格兰人”。同样地,身穿中国袍子、手拿折扇、悠闲踱步的罗伯特·彭斯,也成了生于中国的儒者。更有甚者,一向让苏格兰人当作狮子看待的亚瑟王宝座,竟然变形成了大象。这种让熟悉事物陌生化的做法,基本上是在挑战现有的世界秩序,或是僵硬的思想体系,开阔我们的眼界,迎接全新的可能,必须具备洞悉力、勇气和想象力才行。只不过,这从来都不是作者的终极目标,那只是一个必要步骤,让作者借由重建后的景物,带给读者全新的视野和体认。蒋彝不断表示,他希望强调东西方的相同之处,并书写与评论他所观察的西方,让双方互相了解。由于此一重建过程,他才得以如本书中所述,强调苏格兰人和中国人之间的共通性。他使我们了解,与亚瑟王宝座相似的大象,不只是亚洲人深爱的动物,还是“最值得尊敬”的动物。还有,中国古代的民歌与罗伯特·彭斯的诗作,在本质上是互相关联的。他也使我们看见,中国人和苏格兰人非常相似。因为,身为中国人的他可以被误认为“想象中的苏格兰人”,而一位上了年纪的苏格兰人,也可能类似“深不可测”的中国人。

蒋彝总是满怀着好奇,观察四周环境,探索那些看来琐碎的细节,好自其中寻找潜藏的意义。虽然有时流于浮面,甚至孩子气,他那轻松、对话式的评论却经常使人愉悦。不过,读者也不难发现,那些评论往往在简单观察中,带着深刻哲理。好比,长久以来,中国人一直尊崇海鸥为“闲客”,带着远大抱负,没有常见的恶行,或偏执的习性。不幸的是,蒋彝观察到,现代消费文化也为这些可爱水鸟带来了负面冲击。为了路人提供的食物,它们放弃了大自然孕育的鱼类:“由此可知环境对人影响之大,我绝对要谨慎!”在另一个例子里,电车上小女孩主动将多找的零钱归还车掌,也让蒋彝惊诧不已。接下来,在不算短的讨论里,除了肯定诚实、正直、免于物欲的束缚等德行,蒋彝还特别强调,在战后百废待兴的情形下,我们特别需要提升自己的精神生活。蒋彝认为,人类变得非常复杂,再也“无法理解小孩澄澈的内心世界”。“只要我们常保单纯心思和无瑕念头,世界和平一定能够长久维持。”

蒋彝的观察经常既具颠覆性又具启发性,挑战传统思想,并点醒我们,必须重新评估自己和周遭世界。《伦敦画记》中,他写到许多人喜欢抱怨伦敦的雾、雨和风,可是蒋彝却在恶劣的气候里发现了美,发现了乐趣。他喜欢“雨中漫步”,这使人“真正有机会欣赏大自然”。他告诉读者如何发现并欣赏现代城市之美。除了花、树、湖、公园里的鸭,皮卡迪利广场和蔚金特街上的人群这种都市里常见的景象,也可以让蒋彝惊叹、开心不已。他说,他喜欢观看雨中的人群,“我看不到他们的脸孔或身体,只见到移动的雨伞。如果那些伞是深蓝色的,我很可能还会将它们误认为海浪,正由我立足的地方不断往外冲刷”。读者一定也会为他的幽默、智慧、简洁,甚至极具技巧的自贬所倾倒。他们很快发现,哑行者聒噪又温和,他笔下的中国人世故而具人性。

蒋彝对自己旅行书写的独特风格相当自信,在主题安排及叙述方式上,也复杂多变。他一边记录下不同时令、气候下的周围景物,一边写下对自然环境的敏锐感受;同时,他自如地运用起英文随笔作家写作手法,对书籍、艺术、食物、服饰等各色题目进行深思。不过,这几本书合起来,却是中国观察家以艺术化而诗意的方式重建了的四地景色。他的描述印象化而片片断断,独特却精巧,一览无遗画出了这几座城市和地区的全景。

三

身处异国的人常常会面临文化冲击和身份认同的问题,这种焦虑感在从较为落后的遥远中国去到英伦三岛的中国人身上恐怕更加明显。蒋彝观察到,“我们之中有些人认为,融入伦敦生活非常困难,于是冷淡地置身局外。有些人不愿融入某些圈子,因为总有人在看了有关中国的通俗电影、书籍后,提出许多不好回答的问题”,他认为“这些全都源于‘自卑感’”。然而,蒋彝似乎完全不受偏见的束缚,反而一种自信、积极的心态主动谈论中英文化的异和同,其胸襟和勇气都让人感佩。

蒋彝从不企图隐藏自己的种族及伦理观念,他甚且进一步以自己的角色宣示了外来者的身分,暗地里调侃将东西方截然分开的蛮横藩篱。他的喜好别具一格:喜爱徒步胜于坐车,享受独处更胜友人相伴,亲身走入自然而不依靠观光指南。然而,他又能生动地以他个人特质背后的逻辑说服他的西方读者。例如,他宁可在德文特湖的路边休息,也不愿如其他游客般马不停蹄。路过的人只觉得这“惨兮兮的中国人”看来可笑,然而,能够欣赏如画美景,他乐在其中,其他所谓“自然爱好者”却错过了。他远观斯基多山“如伊丽莎白时代的贵族淑女坐在那儿,茶色及紫色的长裙和帐帘曳地,日落余晖中闪耀丽影”。划船则是另一桩例子,蒋彝与中国友人的控船方式似乎并不正统(面朝前方划桨),与西方背对前方行船的习惯方式完全相反,所以看来很蠢,但他自有一套实用及美学的道理。简言之,蒋彝的中国人身份在讨论西方文化时发挥了优势,而且能在东西方二者间异中求同,同中取异。

戈弗雷·霍奇森为《牛津画记》作序,写道:“蒋彝的文字之所以吸引我,在于他以全然博学多闻(他从未错用牛津俚语或爱丁堡方言)但同时又是个彻底外来者的角度,不动声色地观察西方的行事。”蒋彝注意到英国的阶级自负与种族傲慢,由于他诞生于充满自信的古文明,因此能以更高的眼界,稍挫其气焰。例如,他对牛津学联的一段回忆:“我与朋友正在楼上的读书室喝茶,突然间,房间角落一个裹着黑色大衣的巨大身影站了起来,像在演戏般,朝侍者伸出右手,说:‘我要盐巴,盐巴。’他无疑是牛津的毕业生,所以对这地方及侍者如此熟不拘礼。”这个反讽很斯文,但丝毫不减其辛辣。

20世纪三四十年代,哑行者画记系列在英国读者间风靡,之前,他们只读过欧洲人所写关于中国人和中国文化的书。忽然,他们发现了一个全新而陌生的声音在谈论他们的文化—他们那经常自视为较优越、较进步的文化。某种层面上,传统上身为观察者的西方旅行作家和人种学者,成了被观察的对象,角色颠倒了过来。蒋彝不仅不隐瞒他的族裔身份,还经常提到自己的文化背景,提到中国人。这种文学技巧不仅大胆,而且极具创意。

表面看来,哑行者画记是作者对一个城市的印象,实际却是对英国文化和中国文化的比较。在讨论景色时,蒋彝举出许多鲜活实例,比较并说明东西方的相似之处。蒋彝也不吝于给读者介绍一些基本的儒家思想,即祖国的传统哲学思想。为了强调智慧、真诚、同情,他经常提到儒家思想和道德规范,比如,孝道、子女尊敬并照顾父母及长辈的责任。他提到儒家思想时,一点都不教条。相对地,他让读者感受到一点中国大众哲学的趣味,并以一些精心挑选的实例、格言,唤起他们的好奇。

四

阅读蒋彝的游记作品,犹如欣赏艺术品。由于受过良好国画训练,蒋彝具有艺术家敏锐的感应力,能够精确观察,并以高超技巧优美地记述下心中印象。看同一样东西时,他总能掌握一些别人没发现的独特细节,发现一些有趣事物。大自然中的石头、树木、云朵、山峦、小鸟、动物,都是他最喜欢的题材。那些精致的小品文,融合了叙述、评论、回忆、轶事,就像画家画布上景物的细节。蒋彝知道,真正的艺术家必须突破表象,掌握最根本的形式和内在精神,以便最完美地呈现主题。他对爱丁堡古堡的描述,就具体说明了这点。蒋彝以不同观点,由不同景况向读者传达他的印象:阳光下、雨水中、黄昏时、风中、月下。这些小品文都是简单的文字意象,描述每日生活及日常事件,细节丰富,逐步呈现作者不经意新发现的意外和狂喜。一旦摆在一起,这些印象化的文字便会在读者心中激发起昂奋和诗意,类似莫奈的杰作《鲁昂主教堂》和《睡莲》系列带给观众的感觉。

《湖区画记》是哑行者系列的第一部,其中蒋彝13幅画作及若干首诗的中国书法题字,使它比其他本更具独特的异国艺术风格。所有画作皆为水墨画,中国毛笔以不同运笔速度及墨水量,可在宣纸上画出光和影。这些画作无疑是中国的(虽然与水彩有几分相似),身为读者,看见英国风景的黑白照和蒋彝的水墨画时,一定会惊讶两者竟很相似,并赞叹东方画家的观察丝丝入扣,捕捉住西方人忽略的风景神韵。尽管表面上大致相似,蒋的单色画风与黑白照片在本质上并不相同,“中国之眼”是其中关键,这是中国艺术家对西方文化的独特诠释。一台照相机可透过镜头机械地呈现风景,但中国画家则运用笔墨,观察、筛选、重构世界。蒋彝是少数先驱,试图以传统的中国艺术形式表现西方世界,而“哑行者”系列也证明了,他所试验的技法与题材都具扩张性,是最大胆且富原创性的作家之一。

蒋彝的表现手法根源于传统艺术,而传统艺术强调以简洁来反映大自然的真实面貌。中国的远古先贤曾热切思索此种表现,深信外表的肖似仅是次要,艺术性及个人情感的流露才是重点。老子的《道德经》开宗明义道:“道可道,非常道。”即点出这种自我矛盾。换言之,大自然超然独立于文字或艺术的语言之外,而语言,作为一种引向观念与知识的自主体系,却阻碍、扭曲我们对自然的认识。基于同样的理由,在中国艺术里,颜色、光线,甚至造型都被认为是无常且短暂的,并不重要,因此常以非写实的手法来表现。山水画不像照片,它不常模拟自然实景,然而矛盾的是,这样的表现手法却更忠于自然,因为它触及了自然的本质。蒋彝写道:“中国艺术家尽力挥洒胸中山水,而非自然中的山水,因之不以肖似为目的。然而,因为他们的作品是源于对大自然最纯粹的印象,本质上仍是种模拟。”

艺评家赫伯特·里德为《湖区画记》撰写前言,称赞蒋彝“胆大无畏地踏入我国的圣殿,以他自己的方式致敬。”里德赞美该书成功证明“华兹华斯的诗接近东方的某些情感和思想”。蒋彝的贡献如华兹华斯,主张“所有真实情感与思想都是相通的。人类和环境的关系本就是两种永恒的关系,天地不老人恒在,会变的是人类感知并表述这层关系本质的能力”。

哑行者系列初版至今已70年。包括第二次世界大战、中华人民共和国建立、冷战、尼克松访问中国、柏林墙倒塌等重大事件,都为世界和东西方关系带来了巨大改变。然而,在此高科技和全球化的时代,蒋彝的书仍然可以启发今日的读者。湖区、伦敦、牛津、爱丁堡四地的景物或早已不同,人生的美和本质却仍一样,仍有待我们去发掘和珍藏。文化价值和习俗变了,人性基本上最终渴求的仍是爱、谅解与和平。蒋彝在《伦敦画记》的前言中引用了一首题诗:

时间,等待的人觉得太慢,

恐惧的人觉得太快,

悲伤的人觉得太久,

欢笑的人觉得太短,

但心中有爱的人觉得,

时间是永恒。

哑行者热爱生活,热爱人类,热爱世界,他觉得自己属于最后一种。今天,我们将蒋彝的原作及其译文连同图画、书法一同出版,不仅仅是再版和介绍几部好书,还象征对蒋彝理念和文化贡献的认同和欣赏,让我们对生活、人类、世界有一个崭新的再认识。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制