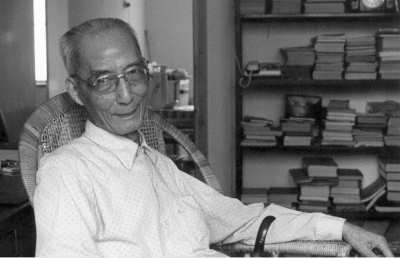

徐梵澄先生(1909-2000)年轻时游学于鲁迅门下,一生践行恩师的“精神事业”;1929年至1932年,留学德国治艺术史与哲学;回国后寄寓上海,受鲁迅之嘱系统翻译尼采著作;1945年赴印度,翻译与研究印度教古今经典,并以英文完整绍介吾国传统思想;1978年底回国,整理出版过往的大量著译手稿,并致思于新时代下民族精神文化之重建。回望自己一生的学术求索,晚年梵澄曾自道:“我所锲而不舍的,如数十年来所治之精神哲学。”

可见,只有领会了徐先生所谓的“精神哲学”,我们才能把握其生命向度和精神指向,否则就会只停留在“一位被低估的学术大师”这一笼统性的标签上,而始终无法走进先生的精神世界。并且徐先生作为20世纪中国少有的在学理深处会通中西印三大文化的学人,我们现在来温习其在“精神哲学”上的耕耘与播种,可从中汲取精神力量和思想资源,以反思和启迪当代中国的精神文化建设。

何为“精神”?何为“精神哲学”?

梵澄先生在1973年出版的《玄理参同》“自序”中对“精神哲学”有一纲领式的论述:“通常说精神哲学,总是与物质科学对举;但从纯粹精神哲学立场说,不是精神与物质为二元;而是精神将物质包举,以成其一元之多元。主旨是探讨宇宙和人生的真理,搜求至一切知识和学术的根源,其主体甚且超出思智以上。那么,可谓凡哲学皆摄,即一切哲学之哲学,它立于各个文明系统之极顶。其盛、衰、起、伏,实与各国家、民族之盛、衰、起、伏息息相关。”这段话为我们提供了三个线索来窥视徐先生内心的“精神哲学”:一、精神与物质之关系;二、精神哲学与其他知识、学术等文明形态之关系;三、精神哲学与国家生命、民族命运之关系。在此,我们先集中探讨前两个关系,因为它们直接关涉到“精神哲学”的内核,而第三个关系可看作是“精神哲学”的外化作用,则将它融入随文的探讨中。

从根本处看,世间的一切学问最终都只关涉到两个问题:宇宙与人生。但通常将宇宙判为物质,以自然科学研究之;将人生抽象成精神,以人文科学探索之。由此,物质与精神被隔为二元,自然科学与人文科学走向异途。而梵澄先生视见到的“精神”是包举物质的,由此宇宙最广大处的问题同时也就是生命最精微处的奥秘,追问物质、宇宙最后必然会追问到精神及世界自身的精神性。对这“精神”,梵澄条理清晰地辨析到:“而人,在生命之外,还有思想,即思维心;还有情感,即情感心或情命体。基本还有凡此所附丽的身体。但在最内中深处,还有一核心,通常称之曰心灵或性灵。是这些,哲学上乃统称之曰‘精神’。但这还是就人生而说,它虽觉似是抽象,然是一真实体。在形而上学中,应当说精神是超乎宇宙为至上为不可思议又在宇宙内为最基本而可证会的一存在。研究这主题之学,方称精神哲学。”(《陆王学述》第三章“精神哲学的建立”)

此“精神”,一方面当然是包举肉体、情感、思维和心灵,故不离人的日常生活而具丰富性;另一方面更是“超乎宇宙为至上为不可思议又在宇宙内为最基本而可证会的一存在”,故超出日常人道而直抵“天人合一”之畛域,但又可在生命中证会此“一”。此“一”不就是孔子的“仁”、老子的“道”、王阳明的“良知”吗?是的,梵澄就是要以此“精神”来重新激活先哲们早已明视到的宇宙与人生之真理。因为先人安身立命的教导很难直接指导现代生活,而今人只有抓住了其“精神性”这一核心才能有效地进行一番契合时代精神的诠释与转化。

近现代以来,“精神”之真义对绝大多数人来说是遮蔽的,与此相应,“精神哲学”的特殊任务和神圣使命没有得到重视。要为“精神哲学”正本清源,关键是辩明它与思辨哲学、宗教这两者的关系。梵澄先生指出:“所以标举这精神哲学者,因为这——‘此学’——较纯粹思辨哲学的范围更大,它能包含后者却不被后者包含,思智只属精神‘大全智’的一部分,而出乎思智以外的知识有待于开发的尚多。就名相言,精神可容纳思想,而思想涵盖不了精神。无疑,至今精神真理多涵藏于宗教中,但宗教已是将层层外附如仪法、迷信等封裹了它,使它的光明透不出来。”(《陆王学述》后序)

思辨哲学是近代以来西方哲学的主流,晚清以来吾国学界也尚此风,其重概念,重方法,重体系,高扬了人的主体性,如大哲康德的“人为自然立法”,从而促进了人的启蒙和社会制度的完善。但思辨无法触及和观照到生命更深层次(也是世界更深层次)的活动,因此“思智以外”的精神领域直接被宗教接管了:在西方,基督教给民众带来了灵性体验,但也导致了极端的宗教战争;在传统印度,各教派的解脱之道层出不穷,但旁门左道也实在不少。而印度近代“圣哲”室利阿罗频多(1872-1950)改创的“大全瑜伽”成功地把“超心思”的领域导入“精神”,再在这同一“精神”生活中,将世俗与神圣融合,将个人与社会团契,以企向生命之圆成,梵澄对此甚为信服和赞赏,曾指明:我们若有新精神哲学之建立,当借鉴阿氏之伟创。

重建中国的“精神哲学”

如何重建中国的“精神哲学”?在很大程度上就是问:在当代中国,如何来把握、诠释和转化传统的儒学?梵澄先生认为:“仍其多种称名,如理学、心学、道学等,但舍‘精神哲学’一名词而外,亦无其他适当且能概括无遗的名词可取。其所以异于纯粹思辨哲学者,则在乎躬行实践,内外交修,求其实证,即所谓‘自得’,态度仍是科学的,脱出了玄虚。终期于转化人生,改善个人和社会,那么,亦可谓此为‘实用精神哲学’。”(《陆王学述》第四章“为何与如何”)先生一生的翻译和著述工作,皆指向此“精神哲学”:以翻译求思想之兼收并蓄,进而在古今中外的比较中观照到传统儒家之真精神;以著述揭儒学之微意和大义,从而将儒学的“精神性”导入现代中国并面向世界与未来。

梵澄先生重建中国的“精神哲学”之努力,最集中地体现在《孔学古微》和《陆王学述》两书中。前者乃英文著作,1960年徐先生写作和出版于印度室利阿罗频多修道院,主要讲述先秦儒学之根本大义及基本典籍;后者出版于1994年,乃先生晚年力作,主要讲述宋明陆象山、王阳明一脉心学。两书的写作相间几三十多年,但前后一贯、主题相通,刚好论述了中国历史上儒学发展最主要的两期。在此,我们来看看在这两书中先生是如何扬举儒学之“精神性”。

孔子学说的中心原则是“仁”,这是大家普遍认可的,但如何来把握这“仁”呢?梵澄先生在《孔学古微》第四章“儒学大义”中指出:“经典中出现‘仁’这个中心原则的所有段落都是活泼生动的,丝毫没有神秘或含糊之感,而这个词的英译却拙劣,窒碍原义。……我们需要的不是完美的翻译,也不是任何定义,而是正确的描述。肯定地说,‘精神之爱’(psychiclove)非常接近原义,但这爱并不只针对个人。这是一宇宙原则,汉语中称为‘天地之心’,宇宙的大和谐以之显现和遍漫。”

王阳明的“龙场悟道”,是有志于心学的后来者绕不过去的一桩公案,那该如何理解和参究此中的消息呢?梵澄先生在《陆王学述》第十三章“先知与彻悟”中指点到:“王阳明在这场合,中夜豁然大悟。从入是儒门,从此六通四辟,义理无所不顺,即所谓悟入了宇宙知觉性本体,从此一切皆了然无疑。其时‘寤寐中若有人语之者’,不会是‘有人语之者’,只是高等知觉性中的所涵,向其寻常知觉性中倾注。总归即此亦是‘道’,是‘见道’的经验之一种。”

上面对“仁”和“道”的阐发,不离之前提到的“精神是超乎宇宙为至上为不可思议又在宇宙内为最基本而可证会的一存在”这一基本定性。“仁”是“精神性”的又是“宇宙性”的,悟“道”直观到的是“宇宙知觉性本体”,其实此“仁”即此“道”,此“道”即此“仁”,圣人同心,天下同理。但于此又当铭记梵澄先生一警示:“现代人士盛言世界大同,理想实为高远。然求世界大同,必先有学术之会通;学术之会通,在于义理之互证。在义理上既得契合,在思想上乃可和谐。不妨其为异,不碍其为同,万类攸归,‘多’通于‘一’。然后此等现实界的理想,如种种国际性的联合组织或统一组织,方可冀其渐次实现。那非可一蹴而至,但无论道路多么悠远,希望多么渺茫,舍从此基地前进,亦别无其他途径可循。”(《玄理参同》序)

当代中国古今中外各种思想交汇、碰撞,面对自家祖传宝藏——儒学,态度纷纭:有全盘否定之,有盲目推崇之;有理性批判之,有同情理解之;或将其完全道德化,或扩大其政治性;或将其完全心理化,或增添其宗教性。梵澄先生提拈出的“精神性”可谓抓住了儒学之真精神。儒者乃至全体民众,自当体认这“精神性”,以变化个人之气质进而转化社会之风气,以挺立个人之“自我”,进而实现“大群”之觉醒。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇