许金龙:出生于南京一个工人家庭,1985年考入武汉大学外文系日本语言文学专业插班学习。毕业后在国事部所属华龙国际劳务合作公司等单位工作,后于1990年调入中国社会科学院外国文学研究所《世界文学》编辑部从事日本文学编辑工作,先后拜师于胡毓文、唐月梅、叶渭渠等先生门下学习,曾翻译三岛由纪夫的《忧国》《午后曳航》和《奔马》等中长短篇小说以及随笔,后因故改而翻译和研究大江健三郎及其作品,陆续翻译出版《被偷换的孩子》《愁容童子》《别了,我的书!》《优美的安娜贝尔·李寒彻颤栗早逝去》和《水死》等长篇小说,《大江健三郎讲述作家自我》《读书人》和《定义集》等长篇随笔,其中《别了,我的书!》获第四届鲁迅文学奖优秀文学翻译奖。与此同时,发表《“穴居人”母题及其文化内涵》等论文若干。

40年前,汽车司机许金龙最切近的梦想是氢气取代汽油做汽车燃料。他反复试验,并希望借助大量技术资料改革创新,却遇到了翻译的难题。

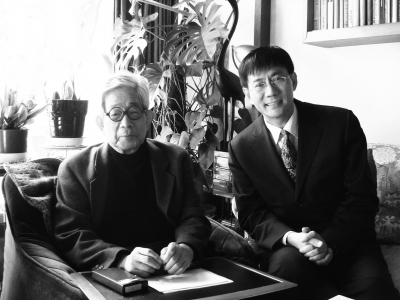

起初只是希望借力翻译继续从事汽车事业的研究项目,没想到走上了专业翻译的道路。中国汽车行业少了一位改革创新的干将,学界却多了一位孜孜不辍的专家。几十年来,许金龙不仅在日语翻译方面取得了卓越的成就,更因对大江健三郎的深入研究,为中日文学交流做出了特殊的贡献。

近年来,许金龙和大江健三郎之间有一个安排,就是在中国翻译出版“大江健三郎小说全集”(全36卷),许金龙担任主编,负责编排小说全集的目次,再交由大江本人审定,然后组织译者翻译并交人民文学出版社付梓。等这个计划完成后,再相机翻译出版“大江健三郎随笔、书简、讲演和文论全集”,随笔全集因太过庞杂,由大江本人亲自编排目次,然后交给许金龙在中国组织翻译出版。

“大江先生是个学者型作家,他的写作涉及几乎整个欧美文学和亚洲文学,还包括音乐、戏剧、电影、建筑、美术、地形学、民俗学、社会学、军事学、政治学、历史学等诸多元素,任何一个译者的知识都绝无可能覆盖大江文学。这既是一个极大的困难,却也是一个学习的绝好机会。”许金龙说,为了高质量地译出这套全集,他们组织了一个庞大的编委会,邀请到陈众议、吴岳天、李永平、沼野充义等外国文学专家和铁凝、莫言、贾平凹等中国作家共同为译者提供咨询,帮助他们解决翻译过程中出现的相关难题。

最值得期待的是,全集收入了大江先生早年在日本被禁、现在也无法出版的小说《政治少年之死》等作品,从这个意义上来说,确实是真正的“小说全集”了。

遇到翻译的难题,许金龙说:毫无疑问,当然会立即借助网络来解决

中华读书报:您如何看待网络时代的翻译?网络的便利会对翻译带来怎样的影响?

许金龙:较之于翻译界的前辈们,我们有幸充分享受到网络时代为翻译工作带来的种种便利,我们在网络上可以非常方便地查找词语用例,调阅相关资料,调查作家风格,查阅相关论文,我们还可以借助网络与相关学者讨论译文里的难解之处。就这个意义而言,这种便利确实可以大大方便我们的翻译工作,在很大程度上降解翻译难度。

中华读书报:在日本,网络文学是否同样发达?您了解吗?是否他们也有像唐家三少这样的“大神”级网络作家?日本文坛对网络文学看重吗?

许金龙:在日本,网络文学的出现要早于中国,著名女作家、后来成为芥川奖评选委员的川上弘美,最初就是在网络上发表自己的作品,继而获得网络文学竞赛大奖,从而引起出版机构和评论家的注意,然后才成为日本文坛上的新星的。

早在2000年,大江先生在东京接受我的采访时,就曾表示网络的出现会极大地促进文学的发展,很多原本没有机会出版作品的文学爱好者,可以在网络上自由发表自己的习作,在写作实践中不断提高自己的写作水平,将为文坛提供大量的后备力量。无论日本的川上弘美,还是中国的唐家三少,他们的走红,都在一定程度上印证了大江先生此番话语的正确性。

初中毕业后,许金龙当过木工、机修工和汽车驾驶员等,于1985年考入武汉大学外文系日本语言文学专业插班学习,从此改变了人生的方向

中华读书报:您考入武汉大学,是主动选择了日语?

许金龙:我的情况有些特殊。我原是南京一家工厂的汽车司机,记得是八十年代初吧,想用氢气取代汽油做汽车燃料,于是做了一些实验,实际上也取得了初步成果,需要继续参考日本和苏联的大量技术资料,却不懂日语和俄语,请

人翻译的费用又太昂贵,自己微薄的工资早已不敷支持,便开始跟随南京解放军外语学院的胡毓文老师学习日文翻译,同时在南京大学外语系日语专业旁听学习。在这个过程中,恰逢武汉大学的刘道玉校长对招生制度进行改革,通过严格考试,从社会上招收一批学生直接插入三年级学习,我就这样考入了武汉大学外语系日本语言文学专业,在那个美丽的校园里度过了人生最为幸福的两年时光。在校期间,我曾担任校园刊物《译苗》的主编,还因日本文学翻译获得过荣誉。

中华读书报:毕业后您并没有直接从事学术研究,而是担任了国家劳动人事部华龙国际劳务合作公司业务经理等职。能谈谈那段经历吗?

许金龙:在武汉大学的最后一个学期,我曾给十堰市的二汽人事部门写了非常恳切的求职信,在信中介绍了自己此前的研究项目、试验过程和项目前景,希望毕业后能去二汽工作,为中国的汽车事业贡献自己的力量,却始终未能等到回复。我想,既然圆不了汽车梦,那就干脆去北京从事与日本文学相关的工作吧。遗憾的是当年的进京指标里没有相关文化单位,只能从中选出国家劳动人事部。到了劳动人事部后,人事司便把我安排在下属的华龙国际劳务合作公司工作,从事对日劳务输出的工作。

中华读书报:到中国社科院外文所《世界文学》有何契机?

许金龙:虽然在国家劳动人事部所属公司从事令人羡慕的涉外工作,我丝毫不觉得愉快,还是希望回到专业领域去,工作之余陆续翻译出版了一些日文书籍。有一次,我去团结湖看望叶渭渠和唐月梅这两位后来成为恩师的先生时,他们告诉我,《世界文学》有一个进人指标,用于引进法文编辑或日文编辑,鼓励我去考一下试试。就这样,经过整整一天的多科目考试(对照日文编辑译稿、将中文译为日文、现场阅读川端康成短篇小说并撰写论文、日语口语对话等等),我终于梦想成真,开始在《世界文学》编辑部跟着唐月梅老师学习日本文学的选材、编辑和校对等工作。与此同时,每周一次去唐老师的家里,听叶渭渠老师单独为我讲授日本文学课程。

多年后许金龙才知道,为了修改自己一篇“花里胡哨的译稿”,唐月梅每天凌晨四点起床,修改至六点钟,再给全家老小做早餐。在这两个小时里,多则能改四百来字,少则改二百来字

中华读书报:您翻译的第一部作品是什么?

许金龙:其实在进入《世界文学》编辑部之前,我多少也做过一些翻译实践,可是按照唐老师和叶老师的标准来看,那就实在不值一提了,这就需要静下心来,跟随唐老师从头学起。就这个意义而言,我翻译的第一部真正意义上的日本文学作品,应该是唐老师安排的三岛由纪夫处女作《鲜花盛时的森林》。

这个小中篇的译稿用的是五百字大稿纸,当我从唐老师手里接过那两万多字的译稿时,发现每一页都被老师用细小的文字批改得密密麻麻。记得当时唐老师在办公室里让我回去后仔细比对译稿和修改处的差异,说是如果不同意的话,还可以改回去。她还轻声细语地对我说,《世界文学》的前身是鲁迅先生等译界前辈创办的《译文》杂志,一直秉承着鲁迅先生简洁朴素的翻译风格,对鸳鸯蝴蝶派的文风很是反感,今后在翻译工作中要牢记这一点。

中华读书报:这么多年来,您对翻译最深的体会是什么?

许金龙:叶渭渠老师在为我讲述文学翻译技巧课程时多次强调,文学翻译不是应用翻译,它有很强的文学性,在翻译实践过程中,应以文学研究引领文学翻译,复以文学翻译促进文学研究。也就是说,文学翻译应建立在研究的基础之上,当然,文学翻译也能够进一步促进文学研究,这应该是个良性循环,而不是对立关系。

在唐老师有关翻译技巧和叶老师相关翻译理论的指导下,这些年来我做了一些翻译工作,最深的体会大致如下:在文学翻译之前,一定要对文本有较深的研究,以此加深对文本的理解;在翻译过程中,切不可以“雅”为由自作多情,把自己的情绪强加给原作;在翻译之前的阅读和翻译过程中,有意识地发现其中有学术价值的问题,加以调查并相机形成论文,以此促进自己的研究,达成翻译和研究的良性互动。

中华读书报:是什么时候开始翻译大江健三郎的作品?

许金龙:记得是1994年12月下旬吧,大江健三郎获得诺贝尔文学奖并在瑞典发表讲演后不久,叶、唐两位先生从美国经由东京回国,我在机场刚接上他们,叶老师就从行李中取出一份《朝日新闻》对我说:这上面有大江健三郎发表的获奖演讲全文。既然目前国内暂时没有研究三岛由纪夫的条件,你就调整一下,改而研究大江健三郎吧。此前我们很少翻译大江先生的作品,无论研究还是翻译基本都是空白,算是欠了他的债,你就从翻译这篇演讲词开始好了。就这样,在相应做了一些前期调研后,我就译出了《我在暧昧的日本》,并发表于《世界文学》杂志。

在大江的整个创作生涯中,鲁迅始终是个重要的参照系,是个始终在场的存在

中华读书报:大江的小说,从起点到现在,始终描写一个日本人所经历、所想像的困境、窘境、绝境。作为大江健三郎的研究者,您如何评价他创作中的变化?

许金龙:讨论这个问题之前,我们可能需要了解大江儿时的生长环境。大江的故乡是个群山环抱的森林中的盆地,历史上曾频频发生暴动,其中有场一万多人参加的暴动,就发端于大江家所在的小村庄。大江的外婆对戏剧颇为熟悉,大江的整个童年,就是在这位阿婆对暴动故事的精彩讲述中度过的,经常把情感代入暴动的人物和故事里,习惯于从弱势者和边缘角度审视强势者和中心。正是在这种状态下,少年时代的大江通过母亲邂逅并接受了对他人生产生重大影响的鲁迅小说。也是在这个时期,大江在学校里接受了主张平等与和平的战后民主主义教育,生长于边缘地区底层家庭的少年大江尤其珍惜来之不易的平等与和平的生活,很自然地将战后民主主义内化为自己的道德观和伦理观。

另一方面,战后初期日本国内的混乱、其后日本政府与美国缔结日美安全保障条约、近年来日本保守势力试图修改和平宪法并复活国家主义等等,都与大江早已内化为道德观和伦理观的民主主义观念相悖,从而他时时感受到困惑、不安、恐惧甚或绝望。当然,这些困惑、不安、恐惧甚或绝望不可能不反映在大江的文学作品里。在最近创作的封笔之作《晚年样式集》里,大江的这种恐惧和绝望越发明显和强烈:

“从3·11当天深夜开始,整日不分昼夜地坐在电视机前观看东日本大地震和海啸以及核电站泄漏大事故的报道……再次去往二楼途中,我停步于楼梯中段用于转弯的小平台处,像孩童时代借助译文记住的鲁迅短篇小说中那样‘发出呜呜的声音哭了起来’。”

这里所说的“鲁迅短篇小说”,应是鲁迅创作于1925年10月17日的《孤独者》,而“发出呜呜的声音哭了起来”这句译文,则是大江本人亲自翻译的“地下忽然有人呜呜的哭起来了”那句话。对鲁迅文学有着深刻解读的大江先生当然知道,《孤独者》与此前和此后创作的《在酒楼上》和《伤逝》等作品一样,说的都是魏连殳等知识分子在那个令人绝望的社会里左冲右突、走投无路的窘境乃至绝境。

就这样,大江每每带着绝望入眠,翌日醒来后,正如大江此前对我讲述的那样,却还要为了自己的智障儿大江光、为了日本的孩子们、为了亚洲乃至世界各国的孩子们,在这种种绝望中挣扎着寻找希望,借助自己的创作寻找着希望。应该说,在大江这半个多世纪创作的作品中,变的是不同时期感受到的不同绝望,不变的则是在这种种绝望中艰难寻找希望的挣扎。

中华读书报:大江的文学创作受鲁迅影响很大,甚至在《水死》无法继续完成的时候,来到北京参观鲁迅故居,希望从中汲取力量。2009年他在鲁迅故居参观时谈到什么?他对鲁迅有怎样的感情?

许金龙:我认为,在大江的整个创作生涯中,鲁迅始终是个重要的参照系,是个始终在场的存在。用大江本人的话说,就是“我这一生都在思考鲁迅,换言之,在我思考文学的时候我总是会想到鲁迅”,从他的处女作《奇妙的工作》到封笔之作《晚年样式集》,我们都可以感受到这一点。2009年1月中旬,由于种种原因,大江计划于当年12月出版的长篇小说《水死》无法继续写下去,便想要来北京的鲁迅博物馆,想要来鲁迅创作《希望》的处所“在心里默默朗诵一遍牢记于心的《希望》的全文”。

抵达北京的翌日,在外文所陈众议所长和陆建德书记等人陪同下,大江先生如愿来到了鲁迅博物馆。当我们一行人在鲁迅先生大理石坐像前横排成列准备合影之际,本应在坐像前面中间位置的大江先生却不见了身影,大家转身寻找时,才发现这位老作家正埋头蹲在坐像右侧底部泪流满面,想必是正“在心里默默朗诵牢记于心的《希望》”吧。

在回饭店的汽车上,大江先生嘶哑着嗓音告诉我:许先生,请你放心,刚才我在鲁迅博物馆里已经对鲁迅先生作了保证,保证自己不再沉沦下去,我要振作起来,把《水死》继续写下去。而且,我也确实从鲁迅先生那里汲取了力量,回国后确实能够把《水死》写下去了。”

时隔整整十一个月后的2009年12月17日,长篇小说《水死》由讲谈社如期出版,小说的开放式结局,在为读者留下想象空间的同时,也留下了弥足珍贵的希望。

在总结了经验和教训之后,日本政府再次调整方针——改由各国学者向日本政府相关部门提出申请并提交翻译样章,再由日本学者审阅评估其翻译质量,合格者才能从日本政府手里获得翻译出版资助。

中华读书报:多数情况下,您是将日本文学翻译到中国,对于中国文学翻译到日本,是否也同样努力过?

许金龙:在将中国文学翻译到日本去这个问题上,我还是很有些自知之明的,从不认为自己有能力将不同体裁、不同内容、不同文体的中国文学作品成功地翻译为日文。就自己的日文能力而言,除了翻译日本文学作品外,倒是经常校对被译为日文的中国文学作品,因为我对那些作品的解读能力远优于日本翻译家。当然,反之亦然。这就是母语的力量吧。

另一方面,我在日本有一些很要好的同行,也会把他们介绍给其心仪的中国作家,帮助他们选材和翻译这些作家的作品并在日本出版。比如经我的介绍和协调,日本翻译家立松升一教授陆续认识了莫言和彭学明等人并翻译了他们的作品,接下去还将翻译铁凝和墨白等人的作品。

中华读书报:在日本,中国文学的翻译和接受程度如何?

许金龙:中国作协对中日文学交流所做的工作最多,我所任职的中国社会科学院外国文学研究所近年来也为中日文学交流做了一些工作,为两国作家和评论家以及学者的交流提供了很好的学术平台。如果说双方在人员交流方面还能大致保持平衡的话,那么在出版方面就完全失衡了,在日本出版的那点儿少得可怜的中国文学译本,完全不能与中国出版的大量日本文学译本相提并论。

中国文学作品在日本少有出版,即使出版其印数也非常之低的原因,我觉得大致有以下几点:1、日本读者更关注以美国为中心的西方文学,这一点与他们心底里崇洋媚外的自卑心理不无关系;2、近百年以来,绝大多数日本人对中国都有一种优越感,而且这个优越感的惯性还很大,在可以预见的一段时期内,他们不会、也不愿放下这个优越感,从而对中国文学作品不太关注;3、近年来,日本右翼势力花费了很大精力抹黑中国,致使绝大多数日本国民对中国抱有厌恶感,在这个弥漫着厌华情绪的国度里,中国文学作品很难得到大面积阅读。

中华读书报:您认为中国文学如果想在日本进一步扩大影响力,应该在哪些方面发力?

许金龙:大约十多年前,我曾陪同陈众议所长去亚洲最大的版权代理机构酒井著作权事务所,就日本文学走出去的问题做过一次调查。该事务所代理着大江健三郎、川端康成、三岛由纪夫、村上春树等诸多日本作家的版权,其老板酒井建美告诉我们,日本在战后不久也曾推动日本文化走出去,最初是由日本政府想当然地划定书籍范围,出资由日本学者翻译,然后在国外印制出版,却发现这样做的效果非常糟糕,根本没有外国读者去阅读那些花费大量资金和力气翻译出版的书籍。于是日本政府开始调整方针,改由熟知国外情况的日本学者划定书籍范围,再出资雇请对象国的学者用母语进行翻译。这样一来,情况比第一阶段要好了不少,却仍然不尽如人意。在总结了经验和教训之后,日本政府再次调整方针——改由各国学者向日本政府相关部门提出申请并提交翻译样章,再由日本学者审阅评估其翻译质量,合格者才能从日本政府手里获得翻译出版资助。

我以为,我们应该重视日本当年的经历,尽快采用其第三阶段的做法。也就是说,可由外国学者提出申请并提交样章,再由中国学者审阅、评估其翻译质量,然后由相关机构根据评估意见和其他种种考量,最终作出是否给与翻译出版资助的决定。这样一来,就可以事半功倍,精准地找到合适的译者、放心的翻译质量、妥当的翻译范围,就可以少花钱,多办事,办好事。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制