一

11月5日午饭的时候,北京鲁迅博物馆的葛涛先生传来微信,告诉我冯铁(RaoulDavidFindeisen,1958-2017)去世的噩耗。这让我十分震惊!两天前我跟顾彬(Wolf⁃gangKubin,1945-)教授还说起他,希望他能熬过圣诞节和新年,也许奇迹会发生。铁兄是我们师门中特别早就得到教授职位的一位,老师在很多方面都对他寄予了很大的期望。铁兄才华横溢,学贯西中,在汉学的多个领域都有很大的贡献。他的文章常常旁征博引,德文、法文、拉丁文、意大利文无所不通,令人敬佩。尽管如此,顾彬教授还不止一次地说,冯铁的才华没有得到充分发挥!天妒英才,早早收他回去,令人唏嘘不已!

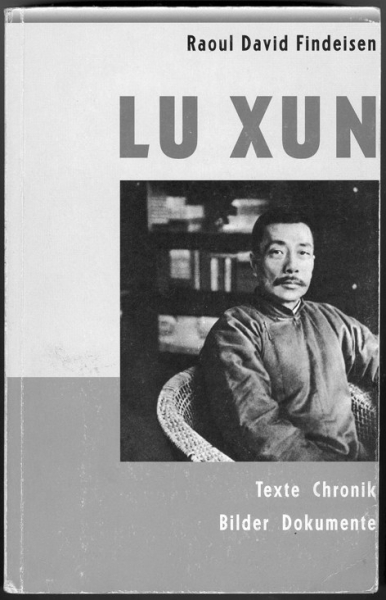

在波恩的时候,由于顾彬是做鲁迅研究的,我也曾经关注过德语世界的鲁迅研究,发现波恩有着鲁迅研究的独特传统:1939年,来自贵州省的中国女博士生王澄如(WangChêng-ju,1909-?)在德国波恩大学汉学系跟随石密德(Er⁃ichSchmitt,1893-1955)教授撰写了有关鲁迅的博士论文:《鲁迅的生平与著作:对中国革命的贡献》(LuHsün.SeinLebenundseinWerk.EinBeitragzurchinesischenRevolution),并且通过了博士答辩。这篇博士论文完成于鲁迅去世后的第三年,是德语世界乃至全世界第一篇鲁迅研究的学位论文。近半个世纪后的1985年,顾彬被任命为波恩大学东方语言文学院汉语专业的教授,并于1986年在德国科学研究基金(DFG)的支持下,在波恩举办了关于中国作家鲁迅的研讨会。顾彬多年来一直研究鲁迅,并将这位20世纪上半叶中国最伟大的作家的大部分重要著作翻译成了德文。1994年,由他组织编译、作注的《鲁迅著作六卷本》在瑞士出版(LuXun,WerkeinsechsB..anden.Zürich:Unionsver⁃lag,1994.NeueAusgabe:LuXun,WerkeIu.II.Zürich:Unionsverlag,2015)。其后便是曾在波恩跟随顾彬攻读博士学位的我的这位师兄——冯铁于2001年出版了820页的《鲁迅:文本、编年、图片和文献》(RaoulDavidFind⁃eisen, LuXun.Texte,Chronik,Bilder,Dokumente.Basel/Frank⁃furtamMain: StroemfeldVerlag,2001),这部用德文出版的文献巨著,将大部分鲁迅研究的重要图片、文字文献都介绍给了德语世界的读者。此书的出版对德语世界的鲁迅研究产生了很大的影响。

我在波恩大学留学期间,冯铁已经到波鸿去当教授了。现在想起来,颇为奇怪,在波恩的几年,我去过几次波鸿,但一直没有见过他。直到回国之后的2005年,有一次在什刹海的一次朋友聚会上,我才见到这位被人提到过多次的师兄,我们真的一见如故。铁兄提到上世纪90年代初我在《今日中国》(ChinaHeute)德文版上发表的一篇有关鲁迅与德国文化的小文章。他说:“当时我就想,怎么会有我不知道的人能用德文做这方面的研究?一直想知道这是哪路神仙?后来还是被我们纳入了波恩一系!”至今还能想到他说这话时爽朗的笑声。他还愉快地回忆起上世纪80年代中后期在《北京周报》工作的经历。聚会的时候,好像有一位意大利学生在场,我印象中,冯铁不时跟那位学生用意大利语交谈,坐在旁边的我完全不知道他们在谈些什么。

二

我在杜塞尔多夫任职期间的2006—2007年,跟铁兄的关系变得格外密切起来。他在我那里做过有关多元传统的中国文学的报告。我将他的报告收到了杜塞尔多夫大学出版社(DüsseldorfUni⁃versityPress)《多元一体:中国文化的多元传统》一书之中。由于各方面的原因,这本书一直拖到今天没能出版,对此我内心一直感到愧疚。前些日子我在做最后一校的时候,还想能够尽快出版,送给病中的铁兄,也算是对他的安慰吧。真没有想到他走得那么急。

那时南京大学的沈卫威教授在张罗着为冯铁出版一部中文版的选集,我将在德国和国内的很多学生也都发动了起来,做了一些辅助的翻译工作。几位译者的共同意见是,冯铁的语言真的不容易懂。我知道,几种欧洲语言都是他运用自如的母语,翻译起来一定很难。2011年冯铁的“中国现代文学论集”《在拿波里的胡同里》终于出版了(南京大学出版社)。当我收到样书的时候,冯铁也写来邮件,字里行间洋溢着喜悦之情。

在杜塞尔多夫期间,2007年铁兄安排我在波鸿大学汉学系每周上一次课,跟汉学系的学生一起翻译了整整一个学期的《天主实义》。上课那天的晚上,我常常跟铁兄一起在他家吃饭、喝酒、聊天儿。记得他当时在波鸿刚刚搬的家里,有一直到房顶的书架,到处塞满了他的书。聊天中,不论谈到哪个话题,他都会像变戏法一样,找到相关的书来。如数家珍般说明这些书的来历。记得他的书大都在扉页印有他那枚既工丽又洒脱的铁线印章“冯铁藏书”。有时太晚了,他就拉出一张小床,我就睡在他的书房中了,第二天再回去。

在铁兄家中,他有时也会跟巴塞尔的家人通电话,他不紧不慢地说着我完全听不懂的巴塞尔方言,一直笑嘻嘻的。我想,这才是一个真正的冯铁。

我爱人和儿子思汉在杜塞尔多夫期间,我们也跟铁兄聚了几次。不论是吃西餐,还是中餐,或者我在家里包饺子,每次都很尽兴。思汉特别喜欢跟冯铁在一起天南地北地聊,后来直接称他作“铁叔”。

三

后来我回到北京后,我们之间的联系不是很多。只是有事情的时候写邮件,过节的时候互致问候。我写的邮件他有时很久不回,遇到事情他常常一天给我写五六个邮件。2009年5月,当时我在布达佩斯参加组织“中国与中东欧文化交流的历史与现状国际学术研讨会”,在开幕式前遇到一位斯洛伐克的女学者,她告诉我说,冯铁会从瑞士开车过来看我。那天傍晚又看到了阔别已久的铁兄。铁兄是个性情中人,后来得知,他为了追寻自己的爱情,在波鸿大学专门请了几年的假,去了斯洛伐克,这一去便没有再回去。那天从巴塞尔到布达佩斯,他开了很久的车。晚上我们吃到很晚,喝掉的红酒瓶摆成了一排。之后铁兄东倒西歪地去开他的车,带我们去他的住处接着喝。“我的车是瑞士牌照,这里的警察管不了的!”当我制止他的时候,他狡黠地看着我说。那天什么时候回的酒店,都不知道了。只记得第二天一整天的会,我都在头疼。

铁兄到了斯洛伐克布拉迪斯拉发的考门斯基大学(UniverzitaKommenskéhovBratislave)的汉学系后,于2010年开始主编《斯洛伐克东方研究》(StudiaOrientaliaSlovaca),我也成为了这本学术刊物“海外编委”(EditorialBoard)中唯一一位列有中文姓名的编委。我特别引以为豪。

韩外大的朴宰雨教授主持国际鲁迅研究会的工作,2010年7月的时候,他曾去过冯铁在斯洛伐克的书房,“在布拉迪斯拉发的市区中发现一个又大又高的仓库式汉学家书房,真吓人,但很有亲切感,让人振奋。”后来朴教授如是写道。

其后,铁兄也在维也纳大学汉学系代课,这样他往返于布拉迪斯拉发和维也纳之间,好在两个地方不是很远。后来他在维也纳也租了房子。期间我去过维也纳几次,不巧的是,他刚好都不在,特别可惜。尽管他的大部分书都还在斯洛伐克的仓库之中,但他在维也纳的时间还是比较长的。

四

自从我认识他,他的两个习惯就没有改变过:抽烟,喝特浓意大利咖啡。不论在他波鸿大学的办公室,还是在家里,他都会很娴熟地用烟纸卷着烟丝,再迅速地舔上口水,粘好。动作之快,特别得心应手。而铝制的espresso机在煮着特浓的咖啡,突突突地冒着泡。后来我在欧洲的咖啡馆,一闻到此类的混合味道,就会想起铁兄来。

铁兄一直热爱人生,他在穿戴、吃喝方面从来都比较讲究,很少凑合。他爱女人常常爱到极致,可以为之舍去一切。他每次出现在不同的场合,都是衣冠楚楚,给人以赏心悦目的感觉。每次在他家吃饭,饭菜可以是一般的,但他会拿出特别好的红酒,开怀畅饮。每年过新年他都会寄来一张他自己精心设计、制作的卡片,往往是宁静的建筑或风景。在跟他的接触中,你会感到他亦庄亦谐的态度。我一直觉得他需要用戏剧性的游戏态度,对待人生和世道中难以忍耐的东西。我常常想,铁兄离开波鸿去了布拉迪斯拉发,除了追逐他的爱情之外,更重要的是他不能容忍鲁尔工业区的那种平庸,那种高楼林立的丑陋无比。有一次酒后,我问过他是否还会回波鸿,他直着舌头对我说,布拉迪斯拉发的典雅和宁静难道还不够吗?

铁兄50岁生日是在北京过的,具体是由我帮忙操办的。那是在2008年5月17日,他邀请了他在欧洲的亲朋好友,一并飞到了北京。我忙前忙后,帮着联系旅游车去长城,也帮忙安排17日晚上的节日晚宴,做易拉宝。因为所有的人都是铁兄的朋友,我问他易拉宝上应当写他哪个名字时,他毫不犹豫地说David。由于铁兄本人是著名的鲁迅研究专家,我们后来还是决定在后海的孔乙己酒家招待他的客人。之前在商量的时候,他告诉我,“冯铁”也是中国人的名字,有在澳洲中国使馆工作的外交官叫这个名字的,这也是武侠小说中的人物名。当时我还开玩笑说,让小说中的人物出来参加宴会,可能性不大,我们应当将下蛋的鸡找出来。后来还是没邀请什么武侠作家。

之后铁兄多次来过北京,每次都会来北外做有关鲁迅或中国现代文学的报告。他很快被我的朋友圈所接受,很多我的朋友也都熟悉了这位熟练操着汉语的风趣的瑞士人。瑞智当时在北大蔚秀园编他的《万象》,记得一次在他小院中的榆树下聊天,铁兄像个孩子一样好奇,一直拿着他的相机到处拍个不停。

两年多前我成立全球史研究院不久,铁兄来上海参加会议,之后想到绩溪看胡适的故乡,来电话让我帮他联系一下。他在离开浦东机场之前来电话,告诉我在绩溪的诸多新发现。我们相约第二年或第三年夏天在北京相聚,没想到那竟成了永别。

五

今年4月的时候,我收到铁兄从维也纳寄来的邀请函,正面是用中、德、英、斯洛伐克语写的一封信:

亲爱的同事们、朋友们:

2018年5月17日是鄙人六十诞辰,在此诚邀各位于上海小聚。您可以自己寻找住所,也可以于2018年5月12-19日期间下榻鲁迅公园对面的“天鹅宾馆”,享受每晚三百元特价房。如欲下榻此宾馆者,请和我提前联系。自今年5月起,您就可以关注机票事宜,以便享受合适价格。热切盼望各位同事好友赏光赴会。

下面是他用圆珠笔签名的“弟冯铁”。信的右边是一幅徽派建筑山墙照片,一半映在水中。邀请函的反面,是“肖像墙”:排列着铁兄从1958至2017年的60幅照片。我接到这张别致的邀请函后,拿给同事们看,他们都觉得这样的创意简直太妙了——这本身就是一件艺术品。我赶紧给冯铁回了信。可是不久,顾彬教授跟我讲,他接到高利克(MariánGálik,1933-)教授的信,说冯铁得了肺癌。我们当时都惊得说不出话来。今年7月初国际鲁迅研究会的年会是在维也纳举办的,之前我也给铁兄写了邮件,他没有回。之后,我不断从顾彬教授那里听到不好的消息。

铁兄走了,带着他未竟的事业。不过对于一位热爱生活的人来讲,我又觉得他的一生很值得。冯铁生活过,爱过,写作过,翻译过……。据说在公元前47年,恺撒打败了本都(Pontus)的敌人后,在给罗马友人报捷时只用了三个拉丁语单词:“Veni,vidi,vici.”意思是:我来了,我看见了,我胜利了。拉丁文中常说:Mementomori!没有谁有免于死亡的特权。铁兄一直庆幸一生与中国结缘,与中国现代文学结缘。孟浩然故去,王维在《哭孟浩然》中写道:“故人不可见,……江山空蔡州。”铁兄走在了欧洲的十一月,这个尘世最不值得留恋的季节,不过不是在昏暗的德国,而是在美丽的维也纳。铁兄一生有我行我素的任性,有游戏人生的洒脱。我想,如此人生,足矣!

昨晚我在电脑“Findeisen”的文件夹中,无意发现了冯铁2011年5月8日寄给我的一份pdf文档,这是19世纪瑞士著名诗人迈耶尔(Con⁃radFerdinandMeyer,1825-1898)的歌词《亡者的合唱》(ChorderToten)。为什么铁兄会寄给我这首歌,我实在记不起来了。“我们总在探寻人性的目标——/为此你们在致敬,在献祭!/因为我们很多很多!”(Wirsuchennochimmerdie menschlichen Ziele-/Drumehret und opfert! Denn unsersindviele!)读着上面的诗句,我潸然泪下:昔日戏言身后意,今朝都到眼前来。铁兄,安息吧!

2017年11月6日于北京外国语大学

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制