丁酉金秋,国逢盛世。重九又至,登高思故。在我们的国家日益走向强大,文化作为民族灵魂受到愈来愈多重视的新时代,许多人的内心都是难以平静的:会扬起新的梦想风帆,会携手四面八方的新朋老友,会感叹沧海桑田背后的时间力量,当然还会怀念告慰那些为了今天而以身铺路的无数先人。由此推及身边人和事,包括北京外国语大学比较文明与人文交流高等研究院正在为青年学者开办的“宗教学概论研修班”,都让人重新想到了北外的一位已故学者。他和同时代的大多数人一样默默奉献,今天在他们曾工作几十年的单位已被淡忘,少有人知,然而却学富五车,在艰难的历史环境下为中华民族的教育和文化辛勤耕耘,承传着中国传统知识分子的才学和风骨。他就是基督教文化学者文庸先生。

一

文庸原名文融,1928年9月29日(农历八月十六)出生在山东肥城的一个农人家庭。1936年至1948年就读于肥城县立第一小学、济南市立中学初中和高中。1948年至1952年在齐鲁神学院学习,毕业后先在济南一家卫生材料社当计件工人,后到一所职业补习学校做兼职教员。由于父母都笃信基督教,是美以美会(中华基督教卫理公会前身)教友,他也在孩童时受洗加入基督教。1953年9月他作为宗教界青年代表参加济南市民主青年联合会,同年11月,考入哈尔滨外国语专科学校俄罗斯语言系。在校期间,他担任过班长、俄文课代表,参加了话剧团、京剧团,还负责学生会的黑板报,担任刊物《翻译家》的抄写。毕业前他填写的工作志愿,首先是“服从分配,到祖国需要而别人又不大愿意去的地方去。”

1956年9月,他从哈尔滨外国语专科学校毕业后,被分配到北京俄语学院(1959年与北京外国语学院合并)任助教,先在教师进修班学习,1958年开始在波捷罗语系工作。1961年被下放到北外大兴农场劳动一年,1962年回校后在教材出版科工作近20年,身份也从教师划入行政编制。1982年,北外东欧语系创办《东欧》杂志,他调到编辑部任编辑。1987年被评为副研究员,1990年退休。

文庸最初被分配到北京俄语学院任教,但由于特定的历史原因,却多年未能安排在教学岗位,更未能从事他熟悉的基督教研究。直到“文革”结束、国家进入改革开放的新时期后,他才得以发挥所长。从1984年开始,他连续三年为北外英语系、法语系和西语系的国际文化交流班和研究生讲授“基督教知识”。1986年春,又应邀在北京大学哲学系兼课,为宗教学专业学生主讲“《圣经》介绍”和“基督教史”。八九十年代,他还先后应邀到北京师范大学、中央民族大学、北京语言学院、国际关系学院、北京师范学院、山东大学、河北师范大学、安徽大学等高校举办“基督教文化”系列讲座。他讲课系统性强,内容丰富,旁征博引,注重科学性、趣味性和批判性的结合,受到广泛好评。

当年邀请文庸先生讲课的单位和个人,都留下了不少文字材料,从中可以看到听众的热烈反响。在北外英语系国际文化交流班的同学们看来,文庸老师讲课的一大特点就是善于运用马克思主义唯物论的观点来剖析宗教的本质,并不是就宗教讲宗教,而是寓马克思主义原理于宗教现象的解释之中,使同学们在掌握知识的同时又看到了在基督教神学后面隐藏着的本质东西。北京师范大学外国语言文学社、外语系团总支、学生会联名写给北外感谢信,称文老师抱着极大热情,不求报酬,详细介绍了基督教产生的历史背景和耶稣其人其事,基督教的发展史和《圣经》知识,对于他们学习和了解西方的文学和艺术必将起到非常有益的帮助作用。北京语言学院出国部党总支专门致函北外教务处,感谢文老师为该部出国留学生做的专题讲座。信中提到,文庸老师运用历史唯物主义和辩证唯物主义的观点对宗教,特别是基督教问题作了客观的历史的介绍,分析了基督教产生的根源、影响及其在不同历史时期所起的作用。由于内容丰富——融历史、文学、哲学及科学知识于一篇,引证翔实可靠——对《圣经》中的一些人物、事件、传说作了认真的引证和说明,使人们揭开了宗教问题的神秘面纱,得到了不少新知识。同学们普遍认为,讲座用鲜明的马列主义观点分析宗教,内容丰富、生动,对他们出国后可能遇到的宗教问题和外国人的习俗等有所了解,是很重要的一堂课。当年在河北师范大学学习、今天在北京外国语大学工作的韩宝成教授,时隔多年后对文庸先生的学识和风采仍记忆犹新,赞佩不已。

二

文庸先生的主要建树是基督教文化的学术研究和著述、文献的整理与翻译,以及他人专书出版前的编辑定稿。在2005年他自列的“案头斧痕(1984—2005)”中,含已出版的专著(合著)、编著、翻译、主编、编辑定稿、修订的各类著作34种,已定稿、待出版著作5种,即将完成著作4种,共计43种,还不包括2005年以后的著述和编辑的文稿,这些著作的内容均属基督教文化范围。我们无法对经他之手完成或编定、如此之多的著述逐一展开介绍,这里仅列举几种,略观大意。

《中华归主——中国基督教事业统计(1901—1920)》是由美国基督教著名活动家穆德(JohnRaleighMott,1865—1955)于1913年在中国发起创办的基督新教组织“中华续行委办会”(The China Continuation Committee),通过下设的“特别调查委员会”负责编纂,美国传教士司德敷(Mil⁃tonTheobaldStauffer)主编,经过150多名在华传教士三年多的努力完成的,1922年以英文和中文两种版本出版。该书是对20世纪初中国社会的详细调查,包括当时各省的行政区域、面积、边界、城市人口、地势、山川、民族、语言、气候、物产资源、经济状况、交通、邮电、教育、医疗设施以及传教史和宗教活动情况等,其广度和深度远远超出了传教的范围。虽然该书最初的编辑意图是为西方列强在华传播基督教服务,但在客观上却留下了许多珍贵的文献资料,书中仅各种图表就有八百余幅。这对于研究中国近现代史和基督教在华传教史,都是绝无仅有的第一手资料。在社会学研究领域也具有很高的学术价值,被认为是中国第一部社会学意义上的国情调查。

20世纪80年代初,该书在国内已经所剩无几,研究人员很难从图书馆借阅并加以利用,另外,旧的中文版与英文版相比删略过多,只节译了一半,且是用文言文表述,时过境迁,对于一般读者已经有许多阅读困难。中国社会科学院世界宗教研究所于是决定重新出版。此前,曾任燕京大学宗教学院教授、吉林大学外语系教授的蔡詠春先生受历史学家荣孟源先生委托,已作了主要部分的补译,但未能全部完成便去世。对旧中文版其余部分的重译工作,委托文庸、段琦、杨周怀三位专家完成,其中文庸先生负责译稿的统校。全书共1760千字,标准16开本,分上、中、下三卷。其中上卷在1985年2月先由中国社会科学院世界宗教研究所印出,内部发行。1987年中国社会科学出版社正式出版另外两卷,并将上卷统一封面和版式一并印行。

在这项繁重浩大的工作中,文庸先生克服了许多困难,主持完成的译稿,得到了史学界、宗教学界的一致好评。时任中国社会科学院常务副院长的著名基督教学者赵复三先生给予了充分肯定。中国天主教爱国会主席宗怀德主教认为:“该书篇幅很大,专业化较强,翻译与校对难度很大,如对英语和基督教没有一定的知识水平是办不到的。文庸同志根据英文版重新作了完整的翻译与校对,并能做到译文流畅,词意确切而适当,实属不易。”

2007年,该书的修订版以《1901—1920年中国基督教调查资料》为题名,分上下两卷,由中国社会科学出版社再版。

《圣经蠡测》根据文庸先生为北京大学哲学系宗教学专业学生讲课时编写的讲义修改扩充成书,被列入王志远主编的“宗教文化丛书”,1992年由今日中国出版社在北京出版,印数10000册。编写者的目的是从当代学术研究的角度,对《圣经》这部宗教经典也是文化巨著进行客观的介绍,内容包括《圣经》的成书和主要版本,其核心思想和各卷内容,以及影响和价值,另收有王云桥、张德禄根据英人著作编译的《圣经》故事80篇。该书在当时国内的宗教政策尚在逐步落实、基督教研究刚刚恢复、人们对《圣经》所知甚少的年代,起到了很好的文化普及作用。特别是对于从事宗教、外国文学、民族、统战、外事、翻译的工作者和研究人员,是一部及时而有益的参考书。著名作家冰心为该书题词“他山之石,可以攻玉”。中国天主教爱国会主席宗怀德主教,美国旧金山大学中西文化历史研究所所长马爱德博士,燕京神学院教授、北京市基督教三自爱国会常委杨周怀牧师分别作序。书法家欧阳中石先生题签书名。《宗怀德序》中写道:

《圣经》是一部极其严肃的书,我希望人们也以严肃的态度来研究它。恩格斯曾经指出:“研究构成《新旧约》的各种著作的年代、起源和历史意义等问题,是一门科学。”《圣经蠡测》一书是文庸教授近十年来对《圣经》教学与研究的成果。他以非信徒为对象,多方位地对《圣经》进行了客观的介绍,这在国内学术界是不多见的。他的研究成果学术性很强,与教徒的虔诚信仰有很大区别,这是我要着重指出的,但我认为他的研究态度是严肃的、方法是科学的。

2012年,《圣经蠡测》由商务印书馆再版。

《基督教词典》,文庸、乐峰、王继武主编,1994年北京语言学院出版社初版,是新中国第一部有关基督教的综合性专业辞书,受到国内外学术界、基督教界的欢迎和重视,满足了当时社会的需要。后来主编者又根据国内外基督教界的变化,特别是中国基督教的新资料和研究成果进行了修订,2005年由商务印书馆再版。中国国家图书馆馆长、中国社会科学院世界宗教研究所名誉所长任继愈先生题写书名。修订版收词目3000余条,100余万字篇幅,包括教会(教派、组织、机构、概况)、教义、经籍、历史、人物、教制、节日、教职等十类内容。正文按词目汉语拼音字母顺序编排。正文前有词目表、词目音序检字表,词典正文后有词目分类索引、外文译名对照表、历任罗马教皇名号表、历任对立教皇名号表、基督教历史主要大事记及主要参考资料。是一部全面、系统、准确、客观介绍有关基督教知识的工具书。

《基督教史》,唐逸主编,1993年由中国社会科学出版社初版。王美秀、段琦、文庸、乐峰等著,2006年修订后由江苏人民出版社再版,列入任继愈先生总主编的“新版宗教史丛书”。该书最初是20世纪80年代末,中国社会科学院世界宗教研究所应国家教委委托,由基督教研究室的几位研究人员,并邀文庸先生等,共同编写的一部主要面向大学文科学生的教科书。作为一部基督教世界通史,该书以时间为经,以地区和国别为纬,全面系统地介绍了基督教产生、发展和流传的历史。全书上起基督教产生前的犹太社会,下迄基督教在近代中国的流布,内容围绕重大事件或教派展开,广泛涉及基督教各支派的经籍、教义、神学、人物、组织、教制、教职等,兼及基督教的节日、礼俗、圣地、遗迹、建筑、文学、艺术等,同时对基督教与政治、社会、经济、文化的关系和相互影响也有深刻的分析。文庸先生撰写了该书的第一章至第四章,参与编写了其他一些章节,实际负责了第一版的统稿,对第二版全部书稿再次进行了审阅。

《赵紫宸文集》是享誉海内外的基督教神学家、神学教育家、诗人赵紫宸(1888—1979)的文集。他任燕京大学宗教学院院长近二十年,1948年当选世界基督教协进会六主席之一,1949年出席中国人民政治协商会议第一次会议,曾任北京市政协常委,毕生致力于基督教义与中国传统文化的融合,对中国本色神学建构及神学教育的发展贡献卓著。1999年12月,燕京大学北京校友会为完成赵紫宸之女、著名翻译家赵萝蕤教授的遗愿,决定整理出版《赵紫宸文集》并将该工作交由燕京研究院负责完成,并为此成立了以常务副院长李维楠为首的编辑组,同时得到了赵紫宸之子赵景心等亲属的全力支持。中文部分的四卷由文庸、王思敏、李维楠、吴玉萍担任执行主编,2003—2010年由商务印书馆陆续出版,16开,篇幅分别为634、572、728、784页。另外两卷为《赵紫宸英文著作集》和《赵紫宸圣乐专集》。在这项浩繁的编辑工程中,文庸先生利用访问台北中原大学的机会,从该校图书馆查阅搜集了大量有用的资料,实际主持并担负了四卷中文巨著的搜集、整理、考订、注释、简繁字体的转换处理、后期校对等具体工作,最终使赵紫宸先生的思想和著作得以系统保存,流传后世。

文庸先生晚年还从事了《〈清实录〉基督宗教资料辑要》(编年体)、《中国教案史料汇编》(纪事体)等著作的编纂。经他审读、修订、润色、定稿的著作数量极多,其中包括韩国、美国、加拿大等域外学者的中文版著作,有的近乎重写,对提高图书的学术质量起了重要作用。许多专业人士都深为他的学术功力和为他人做嫁衣的精神所感动。曾与文庸先生长期合作的中国社会科学院世界宗教研究所的段琦研究员感慨地回忆,她写完的书稿,通常先请文先生审读,他基本认可,她也就放心了。

三

文庸先生从一名朴素的基督教青年信徒到一位卓有成就的基督宗教文化学者,经历了从感性到理性的蜕变升华。从他的学术研究思想和方法中,我们可以大致看到这样几个突出特点。

一是用辩证唯物主义史观指导基督教研究的科学态度。无论是在他的著述还是讲学中,都可以清晰地看到,他非常注意学习和运用马克思主义有关宗教的论述以及毛泽东一贯倡导的实事求是原则,来更加全面地考察宗教问题。在《圣经蠡测》中,他列有专门章节“马克思主义经典作家与《圣经》”,详细介绍了马克思、恩格斯、列宁著作中对《圣经》典故的引用及其在特定时代背景下的意义。他这样写道:“马克思主义的世界观和宗教是对立的。但马克思主义经典作家深知《圣经》的社会价值和文学价值,所以他们并不把《圣经》看作是单纯的宗教文献,而是把它视为重要的历史资料和文学宝库。”在对基督教历史研究方面,他坚持以马克思主义的历史唯物主义作指导。《基督教史》一书出版后,他在给笔者的赠书扉页,亲笔录写了恩格斯《反杜林论》前言中的一段话:“历史研究的出发点不是原则,而是客观存在的历史。原则应该服从历史,而不是历史服从原则。”这些都在一定程度上反映出他在基督教研究中所持的立场和方法。

二是对基督教文化及其影响全面认识借鉴的达观态度。2009年,他晚年的一位好友张浩达的《基督教艺术与社会生活》一书,作为北京大学全校素质教育通选课程教材、中国科学院研究生院人文学院通选课程教材,由北京大学出版社出版。文庸先生应邀为之作《序》,其中有这样一段话,我以为比较集中地体现了他对基督教及其在人类文明中所产生的影响的长期思考和认识,他这样写道:

我们都知道,基督教的教义及其神学思想是构成西方文明的重要组成部分,在西方社会生活的各个领域中——无论宗教、哲学、文学,还是建筑、绘画、雕塑、音乐、舞蹈,凡是关乎人文和艺术创造的各个方面都留有鲜明的基督教印迹。如果将基督精神与某些教会行为分开来看的话,非但神权时代的人文精神被基督信仰所引领,即便是在理性化和世俗化的现代西方社会,基督精神也在为人文关怀提供深层次的滋养。可以说,基督精神是西方文化血肉中的骨架,特别是那种指向绝对价值的精神超越,已经成为西方文化的核心价值观。

三是对基督教在中国社会文化语境本色化的建设态度。文先生一生经历的时代和社会环境与今天有很大的不同。1949年以后相当长的一段时间,宗教和宗教研究都被视为“禁区”。“文化大革命”结束后拨乱反正,十一届三中全会以后实行改革开放,宗教信仰自由政策才逐步落实。事实上,新中国几代领导人对宗教工作都阐述过许多重要思想,党和国家在新时期对民族、宗教、统一战线等方面的工作十分重视。从文先生对《圣经》和基督教的研究,可以看出他注重按照党和国家领导人反复强调的宗教工作要坚持走群众路线和立足中国国情的原则,从文化层面向公众普及相关知识,这与信教和传教有着本质上的区别。他晚年所做的大量文献辑注和著述工作,可谓“寄身于翰墨,见意于篇籍,不假良史之辞,不托飞驰之势”,自觉地将承传基督教文化与中国文化融通和所形成的文化价值,视为自己的天赋使命。

四

文庸先生知识广博,治学严谨,为人谦逊。他崇尚礼义,淡泊名利,甘为人梯。他刚正不阿,爱憎分明,从不趋炎附势,鄙视各种人格自贬和学术不端的行为。

先生晚年深居简出,孤身面壁,埋头著述。他珍惜每一天的时间,修订旧作,为商务印书馆等单位审定各种书稿,工作效率之高是我们许多年轻人都无法相比的。他对自己的要求是:“宁可磨损,不可锈蚀。”随着年事渐高,他双耳失聪,深受疾病的折磨,但始终乐观地面对生活。每当知道我们这些晚辈去看他,他都非常高兴,提前备好茶水和纸笔,听不见就让我们写下来与他交流。他待人宽厚,年逾八旬,过马路不幸被汽车撞倒,也许是天父体恤好人,如此遭遇他竟未有大的伤损,而对那个冒失的肇事司机,他也没有更多追究。

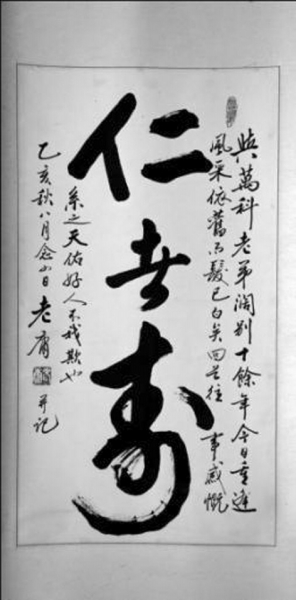

先生酷爱书法、篆刻艺术。他与著名书法家欧阳中石先生是早年同窗,中学时都青春飞扬,才气勃发,毕业后各奔东西,失去联系,直到80年代通过偶然的机会才知道彼此工作的北京师范学院和北京外国语学院原来同在西三环路上,近在咫尺。两人以“学长兄”相称,互敬有加,友情甚笃。中石先生曾借“阶前莫怪垂双泪,不遇孙阳不敢嘶”的名句,来表达对这位老同学的赞赏。文先生十分敬佩他的“学长兄”,自己也是几十年临池不辍,大器晚成。中国社会科学院世界宗教研究所主办的专业期刊《世界宗教文化》、北外的学术集刊《欧洲语言文化研究》的刊名都是他的题签墨迹。他的书法造诣很高,但对自己却从未表现出满意。他如同许多老一代大家和学者那样,十分谦和,大家向他求字,他从来都有求必应。在送给好友、同事、学生的书法作品中,他始终以博大精深的中华文化与大家相互勉励,传递“正能量”,充满了温厚的人文关怀。癸未(2003年)夏至,年已七五的老人书改孔子之训“知之者不如行之者,行之者不如乐之者,乐之者不如殉之者”赠与笔者,这些“共勉”后来一直挂在桌旁,时时感到老先生耳提面命,厚爱至望。

2014年冬,文庸先生因肺部感染住院,未能治愈,2015年1月27日重归泥土,享年86岁。他在家人的护送下去心安地休息了。没有任何的告别仪式,没有应有的悼念追思。在他身后,留给后人了一笔宝贵的精神财富,这就是一位中国传统知识分子的正直、执著、学识、风范和境界。数年前他在张浩达著作的《序》文中曾写道:

个体生命的结束并不仅仅意味着个体的消亡,它也从整体的角度延伸了那条群体生命之线。一个人从降生起便享受这个世界的一切直至生命的结束,尽管这世界并不尽善尽美,但无论如何人不可能不食人间烟火地抛开世界去走自己的路,因为这仅仅是一种幻想。当幻想遭遇无处不在的现实,哪怕有时只是受到轻微的撞击,也有可能立刻破灭。然而,人性的尊严不允许我们随波逐流而终其一生,面对这一切,人用什么方式将其化解、而使生活不只是一条把人从出生输送到死亡的传送带,同时在生命的过程中尽量展现生活之花的光彩?艺术、信仰、生活!

对生与死这个古老的哲学命题,文庸先生的感悟是意味深长的。在20世纪中国社会以战争、革命、建设与复兴为主要时代特征的历史大潮中,他像无数百姓大众一样历经了社会的动荡和生活的苦难,像无数知识分子一样艰辛求索,甚至因信仰和研究兴趣受到人格歧视,但他始终热爱祖国,热爱中华文化,表现出一种自强不息的浩然之气和礼义仁爱的情怀。他用自己的一生、用自己特有的方式,科学而艺术地诠释了生命的意义,维护着人性和知识的尊严,让我们为之感动、景仰和沉思。

(本文写作过程中,得到北京外国语大学档案馆、文庸夫人杨玉荣、中国社会科学院世界宗教研究所段琦研究员的帮助,谨致谢忱。)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制