《资本论》是马克思的代表作,但严格说来,它并不是一本业已完成了的书,而是一个庞大的手稿群。非常值得深思的是,在初稿已经大致写出的情况下,马克思直到去世最终也没有完成这一著述的整理和定稿工作!这种情况该怎么解释呢?是时间太短显得过于仓促而来不及做完吗?实际情况并非如此:在1865年前《资本论》三卷四册的大部分初稿基本写出,1865-1867年间马克思从中整理出第一卷,而从1867年9月第一卷德文第一版出版到他1883年3月去世,时间跨度几近16年!是马克思的健康状况不佳耽误了工作吗?确实有这方面的因素,特别是在其生命历程的最后几年,更是多种疾病缠身,但是即便如此,我们却又看到另一种相反的现象:这一时期马克思的写作量非常庞大,举凡著作手稿、摘录笔记、工人组织的文件、大量书信等等,真可以说是卷帙浩繁,而且视界极为宽广,涉及乃至开拓了很多他以前很少触及的领域和议题。此外,其他方面的说法,诸如梅林认为是因马克思晚年生命处于“慢性死亡状态”而导致思维能力下降、近来网上有文议论是“马克思低估了自己习惯性的严重的拖延症”等等,都是解释不通的无征之论。

这样,我们就只能到1867-1883年间马克思的理论、实践活动乃至生活状态中去寻求答案了。留存下来大量的文献表明,这一阶段他的工作和思想发展呈现出一个非常复杂的状态,至少有五条线索交错进行。

一、围绕《资本论》而展开的工作

这包括第一卷多种版本的修订,第二、三卷断断续续的写作和新的文献的发掘、补充,以及鉴于19世纪70年代以后资本世界出现的新变化引发的思考所导致的整理工作停顿。

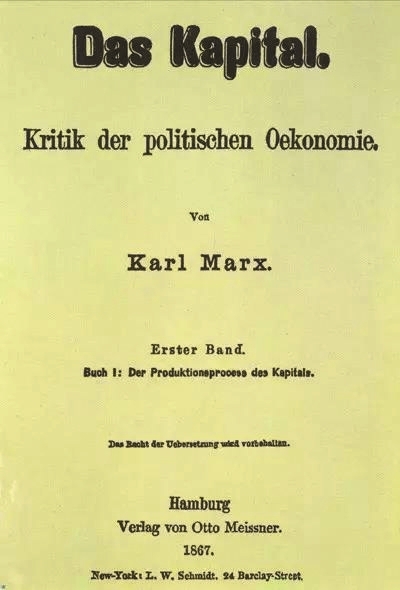

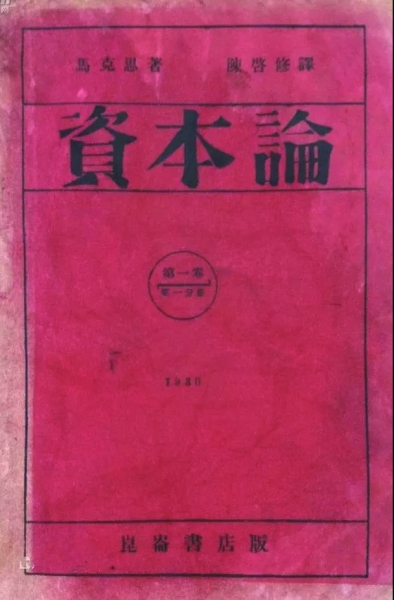

1867年9月,着重研究“资本的生产过程”的《资本论》第一卷德文第一版出版后,马克思就不让重印这一版本了,而是立即开始了修改工作。1872年7月,马克思推出了该卷的德文第二版第一分册,并于次年5月在出版商的催促下以一卷本的方式完整推出该版本。此前他还与《资本论》的第一个外文译本——俄文版的数个翻译者之间进行了多年通信和交流,应约补写了大量注释和重写了部分章节,并发表了很多重要意见。马克思更是花比较大的精力加工、改写并参与翻译了法文版,使其于1872-1875年间以9辑44个分册的形式陆续推出。需要强调的是,马克思的这些修改不仅在字词、段落上有非常多的改动,更涉及该卷布局谋篇的调整(如恩格斯、库格曼等在审阅德文第一版校样后提出的章节、标题划分和“外部结构”等问题)、表述方式的重新处理(如阐发“价值形式”部分的过分“黑格尔化”特征)和新的内容的补充,更有对“资本的生产过程”所涉及的其他方面的反复探究和对既有论断的审慎态度。用马克思评论法文版的话说,这些不同的版本都具有“独立的科学价值”。仅就章节安排和结构、内容上的差别而言,迄今为止,绝大多数语种的翻译和研究者的阐释都是以马克思逝世后恩格斯于1890年整理、出版的德文第四版为底本,但实际上德文第一版只有6章,而德文第二版修正为7篇25章,法文版扩展为8篇33章,而恩格斯修订的德文第四版则确定为7篇25章。

按照马克思此前业已确定的框架,《资本论》第二卷探讨的是“资本的流通过程”。从1863年下半年开始到1883年3月马克思逝世,在长达20年的时间里,马克思先后为第二卷写过8个手稿,其中两个涉及全书的完整内容,6个是个别章节或片断的修改稿,此外还有许多较短的计划稿和零星观点的札记也属于第二卷的内容。8个手稿中只有第一手稿写于1864年下半年至1865年春天,是其制定“资本流通理论”并进行完整地叙述的尝试,而其他7个手稿都写于1867年之后,最后一个手稿写于1880-1881年间,是把第二卷第1篇整理付印的誊清稿。此外,在现在俄罗斯现代史文献档案馆中还藏有恩格斯整理第二卷时没有利用过的另外5个手稿,写于1868-1877年(关于这方面具体的情况参看拙著《清理与超越——重读马克思文本的意旨、基础和方法》,北京大学出版社2005年版,第163-166页)。这些文稿“在文字上没有经过推敲……有些部分作了详细的论述,而另一些同样重要的部分只是作了一些提示。用作例解的事实材料搜集了,可是几乎没有分类,更谈不上加工整理了”。——这些为后人的整理增添了很多困难。

《资本论》第三卷是马克思为这部巨著撰写的“理论部分的终结”,具体来说,探讨的是资本生产的“总过程和各种形式”。对这部分内容的思考和写作也贯穿了马克思撰写政治经济学著述的大部分历程,“1857-1858年手稿”《资本章》的第3篇《资本是结果实的东西》、“1861-1863年手稿”中的《Ⅲ、资本和利润》都属于该卷的内容,只是大约从1864年夏末到1865年底马克思才把主要精力集中在这一卷的写作上,完成了涉及该卷重要内容的一个初稿。根据已经出版的《马克思恩格斯全集》“历史考证版”(MA⁃GA2)已经出版的部分提供的材料,第一卷出版后,马克思为第三卷做了如下工作:1867年6、9、10月和1868年春撰写了第1章的四个草稿;1867年4-5月、10-11月、1868年秋冬、1871年2-3月、1873年底至1874年初、1875年10-11月、1877年3月至1882年底撰写了一系列关于“剩余价值率和利润率”的札记,等等。这些涉及第三卷内容的手稿更具“草稿”性质,有的“不但没有现成的草稿,甚至没有一个可以按照其轮廓来加以充实的纲要,只不过是开了一个头,不少地方只是一堆未经整理的笔记、评述和摘录的资料”,这使恩格斯整理起来更费踌躇。

在对《资本论》三卷手稿进行修改的同时,马克思开始深入到对《资本论》理论结构的再反思。我们知道,到1867年马克思关于《资本论》的框架已经形成一个确定的构想,即“三卷四册”结构。这是他从1843年开始殚精竭虑探索的结果,经过了由两卷本著作-三本书计划-五个分篇-六册计划-两大部分直至三卷四册结构的曲折变迁(详细的情况参阅拙文《〈资本论〉再研究:文献、思想与当代性》,《中国高校社会科学》2013年第3期),后来马克思和恩格斯又将其修正为四卷内容(即“理论部分”与“理论史部分”并列,前者三卷,后者一卷)。但认真梳理这种序列变化及其每一环节所关涉的内容就可以看出,就对“资产阶级经济制度”的“考察”来说,“六册计划”涉及的内容最完备、逻辑上(“顺序”)也顺畅,即包括了“资本、土地所有制、雇佣劳动;国家、对外贸易、世界市场”。后来鉴于《资本论》内

容的纷杂和叙述上的困难,马克思决定按照“1861-1863年手稿”所确定的以“资本一般”的视角和方法着重探讨“六册计划”中的第一个内容——“资本”,即以“生产”“流通”及“总过程和各种形式”来勾勒资本运行的逻辑,这确实使讨论更为集中而深入,但很显然这样处理也大大缩减了对象和论域。所以,我认为,即使在框架已然确定的情况下,善于自我反省的马克思对此也不是没有困扰的:具体说来,虽然可以改变乃至放弃“六册计划”的写作,但它所涉及的具体内容却是不可能放弃和回避的,那么这些内容究竟该如何处理?是在现有框架所涉及的议题讨论、写作完成之后再专门进行探讨,还是要把它们插入三卷的论述和分析之中?

大量文献表明,1867年之后的马克思显然对其他各册内容也是非常关注的,他花费很多时间研究各国的土地关系和所有制形式的变迁,翻阅大量官方“蓝皮书”“征税委员会报告”“省农民事务厅意见汇编”等关于经济发展的文献,研究金融市场和银行业的发展、财政状况和财政政策、价格波动、货币、信贷学说和货币流通史等等。特别需要说明的是,马克思这一时期的大部分“摘录、笔记和(阅读过的书目边页上中的)批注”数量极为庞大,专门刊登这些文献的MEGA2在20世纪70年代重新启动时,原计划总规模为163卷,其中这部分内容接近70卷,1991年后调整了出版计划,全书最终缩减为114卷,而剔除的部分主要就是这一类文献。在今年5月马克思1857-1858年“危机笔记”出版后,剩余的部分绝大部分都是这一阶段的笔记,当它们全部刊出的时候,我们将从中领略到马克思关于“六册计划”所关涉的内容更多的思考和处理。

如果说以上涉及的还只是理论思考和写作的问题,那么更为重要的一点,造成马克思某种程度上的“忧虑”是70年代之后资本世界的出现的新变化超出了《资本论》第一卷中的某些判断和第二、三卷内容的原有设计。诚如1879年4月他在致函丹尼尔逊解释延期出版第二卷的理由时所言,虽然承认这种情况是“现行的制度”的“严厉”所致,“并没有使我感到惊奇”和“气愤”,但最重要的在于,“目前的工业危机还没有达到顶峰之前,我决不出版第二卷”,因为“这一次的现象十分特殊,在很多方面都和以往不同,……在英国的危机发生以前,在美国、南美洲、德国和奥地利等地就出现如此严重的、至今几乎已经持续五年之久的危机,这还是从来没有过的事”。鉴于以往《资本论》内容的设

计是以英国为典型进行资料搜集、逻辑分析和理论判断的,因此,马克思感到“必须注意目前事件的进展,直到它们完全成熟,然后才能把它们‘消费到生产上’,我的意思是‘理论上’”来,特别在长期关注的西欧之外,“我不仅从俄国而且也从美国等地得到了大批资料,这些资料使我幸运地得到一个能够继续进行我的研究的‘借口’,而不是最后结束这项研究以便发表。”

以上的梳理表明,鉴于马克思晚年没有整理、出版《资本论》定稿而断言他最终放弃了这一著述写作的结论是站不住脚的;但可以认为,围绕《资本论》持续不断的努力以及伴随期间对理论和现实状况的进一步思考,确实延缓了马克思写作的进程和成果的完整呈现。

二、西欧工人运动的参与及波折

1867年后,马克思很重要的一项活动是参与和思考西欧工人运动,这包括受托起草国际工人协会的文件、发表对“巴黎公社”事件的评论以及与德国社会民主党之间复杂关系的变迁。

国际工人协会(InternationalWorkingmen'sAssociation,后称“第一国际”)是于1864年建立的世界性工人组织,马克思并不是其具体操持者和领导人,但他受托起草了《成立宣言》、《临时章程》、总委员会总结和关于继承权的报告、关于普法战争的宣言和《社会主义民主同盟和国际工人协会》等重要文件,并在1865-1869年召开的多次代表大会上被选为总委员会委员。正因为如此,恩格斯将这段经历视为马克思“最杰出的成就”,甚至做过这样的比喻——“摩尔的一生,要是没有国际,便成为挖去了钻石的钻石戒指”。但认真梳理这段历史,再看一下他详尽的年谱,就会发现,马克思与国际工人协会的关系并不像后来列宁之于俄国十月革命、毛泽东之于中国革命。1867年后他参与国际工人协会的工作是与《资本论》及其他著述的写作、其他领域的探索交错进行的,即是说,这一组织的工作并不是他的“全职”,甚至毋宁说他始终处于一种“业余”状态。同一时期,他还担负着多项其他工作和繁重的写作任务;即便在这一方面,很多情况下马克思也只是指导者、建议者、预见者、评判者和反思者,而不是实施者、执行者、决策者、行动者和总结者。做出这样的判断绝不会降低马克思在国际工人协会中的地位和作用,而是呈现一种事实,同时更是为了客观地估量这一工作与他当时更挂心的《资本论》写作之间

的关系。

研读这一时期马克思起草的文献,我们也可以看出,他在理论意旨与实际行动之间、战略目标与具体策略之间、历史发展的大趋势与现实条件和可能之间所做出的权衡、坚守和变通,其中不乏矛盾、困惑和错位。国际工人协会是鉴于资产阶级国际联合的趋势和各个国家出现的程度不同的民主化浪潮而成立的,旨在通过建立更为强大的无产阶级的世界联合来反抗资产阶级。马克思一方面看到,“史无前例的”“工业的发展和贸易的扩大”形成的“不容争辩的事实”是“工人群众的贫困”并“没有减轻”;但另一方面他不得不考虑到不同国家工人队伍的发展条件极不相同,必然会造成世界范围内合作的复杂性,于是马克思采用了“实质上坚决,形式上温和”的方式,要求尽可能“能使一切党派都满意”,而“不致把英国工联派,法国、比利时、意大利和西班牙的蒲鲁东派以及德国的拉萨尔派拒之于门外”。此外,马克思特别看重工人阶级的“精神发展”,指望将来通过各国各派工人的思想交流和讨论,形成一个可以共同接受的理论纲领。这说明,马克思在实践与理论、原则与策略之间的思考和处理上态度是审慎的,而不是极端化的。

较之于国际工人协会成员的“纯粹性”,1871年发生的“巴黎公社”事件则要复杂得多。就实际进程看,它不是源于国际间的联合,而是基于法国与普鲁士之间的战争;其中显现的并不只是无产阶级对抗资产阶级的斗争,而是混杂着皇权帝国(拿破仑三世)与共和体制(第三共和国)、资产阶级与市民阶层(特别是工人阶级和下层中产阶级)、国家统一与地方自治等之间的矛盾、冲突和较量,搀和着激进主义、改良主义、左翼社会主义和无政府主义等等不同的方向和因素。马克思对这一事件给予了极大的关注,并作了客观的估量和精深的分析。很显然,历时两个月的巴黎公社,并不是有计划行动的产物,也非得力于什么个人或具有明确纲领的组织的领导,不过是“在特殊条件下的一个城市的起义,而且公社中的大多数人根本不是社会主义者,也不可能是社会主义者”。但同时马克思也看到,公社所采取的一些特殊措施确实“表明通过人民自己实现的人民管理制的发展方向”,即作为一种地方自治的组织形式,摆脱帝国的直接统治,在地方层面采用直接民主的组织原则,以体现现代共和制的精神;作为国家政权组织原则的代议民主制,不再是由专业化的官员来治理公共事务的原来意义上的国家;而作为旧制度的超越形式,打碎高度集权的国家政权,确立现代共和制的基本原则:普选制和“向下负责”制。所以马克思指出,决不应把公社看作是教条主义的模式或未来革命政府的方案,它是“高度灵活的政治形式”。

如果说,国际工人协会的成立是出于各国无产阶级的国际联合的考虑,那么,在巴黎公社之后出现的新的历史境遇表明,工人运动面临的直接任务是在民族国家的基础上建立各自的工人政党,这样,国际的组织形式已经过时,相反,它的继续存在会成为工人运动发展的一种桎梏,所以必须让其退到后台而过渡到新的组织形式。马克思看到了这一趋势,在他的建议下,国际工人协会于1876年正式宣布解散。

这期间更复杂而耐人寻味的,还有马克思与德国社会民主党之间的关系。

早在1863年,拉萨尔就在莱比锡创立了全德工人联合会,次年其决斗身亡后,这一派别的活动更趋活跃。1869年由李卜克内西和倍倍尔在爱森纳赫成立了德国社会民主

工党,成为德国工人运动中另一个重要政党,两派之间并驾齐驱又相互较劲。1871年普法战争结束后,德国成为统一的民族国家,两个政党也开始谋求合并。李卜克内西主持起草了合并纲领,并于1875年2月在哥达召开的代表大会上获得通过,史称“哥达纲领”。对此,马克思的态度是,一方面认为通过合并改变德国工人运动的分裂状态是必要的,对工人阶级有利;另一方面他又指出合并要有原则,而目前的纲领草案是一个“极其糟糕、会使党精神堕落的纲领”,主要是其中拉萨尔主义的东西太多了。为此马克思于4月底至5月初写了《德国社会民主党纲领批注》,逐条辨析了一系列观点,后来被通称为《哥达纲领批判》。必须指出的是,其中有些观点与《资本论》是密切相关的。诸如,认为“劳动不是一切财富的源泉”,自然界如土地、矿山等也是财富源泉,劳动只有在具备了相应的对象和工具的条件下进行,才能创造出财富;“公平”是有阶级性的,在阶级社会中不存在各阶级都认可的“公平的”分配,在资本主义社会里,资本家将利润、工资看做是“公平的”分配,而这些对工人阶级来说都是不公平的分配,因为资本家占有的利润是工人创造的剩余价值的转化形式,既然“公平的分配”是不存在的,那么“平等的权力”也就难以得到维护;劳动力在使用过程中能创造出比他自身的价值更大的价值来,资本家付给工人的工资是劳动力的价值,而那个超过工资的更大的剩余价值,被资本家无偿占有了;提出共产主义社会发展的两个阶段的原理,在共产主义第一阶段,生产力迅速发展但发展还不够充分,只能实行按劳分配,而在共产主义高级阶段,生产力高度发展,社会财富的源泉充分涌流,三大差别最终消除,社会实行“各尽所能,按需分配”。

马克思的分析确实击中了要害,为了达成合并的目的,爱森纳赫派的让步和妥协使《哥达纲领》某种程度上就成了一个“理论拼盘”。但现在看来,作为马克思、恩格斯的学生,德国社会民主党领导人与马克思之间的分歧其实只在于其出发点和策略上的不同,前者的目标是政治上的统一,以适应当时德国的政治环境和工人运动现实发展的要求,而马克思则追求理论上的纯洁性。而且可以看出,马克思对这种差别的界域也是很了然于胸的,以至于他的态度和行为并不完全一致:他决绝地表达了批评意见,但却不让公开发表这份文献。不管怎样,马克思的思想最终在修订后的《哥达纲领》中得到了体现,当然,拉萨尔的思想依然留下了深刻的烙印。也许可以这么认为,这种不同观点的表达,恰恰是德国社会民主党宽容性和多元化的历史传统的一种体现。

特里尔马克思故居博物馆提供的资料表明,由于他与德国社会民主党之间的这种复杂关系,“马克思生命历程的最后十年,不再专注于政治活动和工人运动,而是致力于历史和人类学的研究”。我深信,马克思花费了时间、精力甚至情感所投入的这段经历,对于他没有完成《资本论》肯定是有影响的。

三、资本主义“史前史”的求解

现在,我们已经很难用单一的学科门类和表述方式来界定《资本论》的所属,它既是经济学作品,也是哲学和社会学论著;既着重于原理阐发,也处处显示出史的铺陈和论证。在原来“六册计划”的构想中,“土地所有制”是排在“资本”之后紧接着要探究的内容,在按照“资本一般”形成新的写作结构之后,马克思实际上并未忘却这样的安排。(下转第10版)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制