一、

为流金师编《程应镠先生编年事辑》,处理一通落款“悌芬”的藏札,是写在香港中文大学信笺上的,笺上还有“比较文学与翻译中心翻译组”的中英文标识。乍见不知“悌芬”为谁,上网一查,原来就是宋淇。张爱玲走红后,作为其遗嘱与著作权的执行人,宋淇也颇引起读书界的关注。去年,由陈子善兄作序,宋以朗出版了《宋家客厅》,是围绕其父宋淇的回忆性传记,主要聚焦于钱锺书、傅雷、张爱玲、夏志清等文坛巨星。书中《燕京师友》一节追述乃父燕园旧闻,内容似欠丰盈。倘若通过这封遗札,结合流金函档等相关记载,对宋淇在燕京大学的文学活动,还能掘发出些沉埋的信息。在此之前,先将迻录来函如下:

应鏐:

九月卅日信接到后,不禁感慨万分。我总觉得朋友以大学时为最值得宝贵,中学时太幼稚无知,凭一时冲动,以后分手,即不再来往,大学毕业后,进了社会,大家都为了世故有戒忌之心,交浅而情亦不深。你的信令我时常回想燕园和东湖的日子,恍如隔世,而又十分亲切。芝联走后我曾写了长信回忆“四人行”时期,下次你如去京,不妨向他索阅,以示我对往日的怀念。

今年我身体健康情形欠佳,先后入了两次医院,起先检查肠胃,偶然发现血压偏高,服药后始终未能稳定,虽然并不严重。最近始发现原因不在心脏,仍是以前旧病肺积水的后遗症,而到了我这年龄,无法再动手术,只好带疾延年。向你这种病人说这种话,似不太宜。总之,因此红楼梦学会的邀请只好婉却,我身体情况,芝联此来后方深知,将来你自会了解。

来信云“四人行”中只有我还从事文学工作,读后不负惭愧,我那【哪】里有资格搞文学?在燕大最后两年,我就发现自己并没有创作的才华,转移目标到文学批评上。其后日军占校,脱离教学生活,连这方面的兴趣陆续放弃了。加上自己学外语的能力不高,即使继续做学问,成就也极有限。目前的工作只不过和文学沾上了一点边,翻译一道和文字的关系比文学大,但真正做得好,也要一点慧心,同时我又知以勤补拙,总算在这三十年来有点成绩。至于《红楼梦》研究,那是来了香港以后的事,在燕大时,根本没有放在心上,我侥幸能跻身红学家之列,因为受过文学批评训练的人未必喜欢《红楼梦》,而大部分红学专家都不一定受过文学批评训练。因为时间和身体关系,还有多篇文章来写,如果心愿得偿,结成文集,或可暂开风气,但将来势必为后起的学者而受过正统文学批评训练者所关注。在你面前,我说话决无保留,我想我们的友谊应该保持这种坦诚的关系。纸短情长,言不尽意。祝

好好保重。

悌芬10/28/82

二、

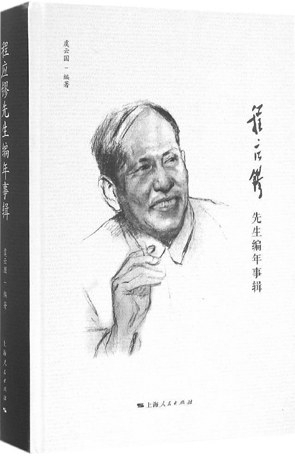

宋淇(1919-1996),又名宋奇、宋悌芬,众多笔名里或以林以亮使用率较高。他的文学活动与文坛人脉堪称多彩炫目,感兴趣者不妨去读《宋家客厅》,这里主要谈他与流金的交往。来函说,“你的信令我时常回想燕园和东湖的日子”,实即涵括他们两段同窗之谊。

先说燕园时期。他俩都是1935年考入燕大的,宋淇注册名是“宋奇”,读西语系,流金则在史学系。据流金1968年8月22日《文革交代》,他们结识在入学后的第二学期,即1936年上半年:

“一二·九”和“一二·一六”之后,学校罢课,直到第二学期开学。这时,我开始和我同班的新闻系的学生夏得齐(现名周游,是一九三八年去延安的)来往,此外,还有葛力、赵荣声、宋奇等。这些人都和我同班,但不同系,因同修大一国文或大一英文在一个组,过去即熟悉,但来往很少。

流金与宋淇是在大一国文课上结交的,他在1968年9月6日《有关张芝联的情况的交代》里说到了双方的文学处子秀:

我和宋奇同读大一国文。那时候,我欢喜写文章,有些在报刊上发表了,有些在校内的《燕大周刊》和《燕京新闻》上发表;宋奇也欢喜写文章,有一个时期他还编过《燕大周刊》文艺版。宋奇和我是较熟悉的。郭心晖和我都是“一二·九”文艺社的社员,当我主编“一二·九”文艺社的刊物《青年作家》时,她是这个刊物的编委之一。宋奇和郭心晖对于学生运动是同情的,和学生当中的民先队员也有来往。

在《“一二·九”文学回忆》里,流金晚年开列当时燕园的文学新人更多:

“一二·九”之后,燕京也成立了文艺组织,即以“一二·九”为名,称“一二·九文艺社”。参加文艺社的人,现在还记得的,有柯家龙、余焕栋、张非垢(张福垕)、白汝瑗(玲君)、郭心晖(郭蕊)、杜含英(杜若)、王维明、葛力(力野)、周游(夏得齐)、宋奇(悌芬),还有天蓝和我。“一二·九文艺社”社员多数是中华民族解放先锋队队员。

据赵荣声在《“一二·九”运动中的〈燕大周刊〉》里回忆,宋淇一度编过文艺版的《燕大周刊》,实际上颇受中共地下党的影响:

1935年秋季,《燕大周刊》由当时的燕大学生自治会执行委员会主席王汝梅(黄华)、文书陈翰伯及《燕大周刊》主编刘柯(刘克邑)主持。1936年春,这几位同学行将毕业,赵荣声被选为学生自治会执委会委员、《燕大周刊》主编,学生会聘请周游和郭心晖为《燕大周刊》编辑委员。当时,王汝梅、陈翰伯、刘柯和赵荣声都是秘密的中共党员。

赵荣声还说,1936年12月《燕大周刊》连续刊出埃德加·斯诺的《毛泽东访问记》,就经过燕大党支部的研究决定。

从宋淇来函,他显然是珍视“四人行”时期的,既寄张芝联“长信回忆”,还特嘱流金去京时“向他索阅”。“四人行”所指为何?流金回忆即有交代:

燕京大学学生的出版物,有《燕大周刊》和《燕京新闻》。周游、葛力、宋奇和我在《燕京新闻》编了个副刊,叫《四人行》;柯家龙、余焕栋也编了一个,叫《诗与散文》。《四人行》是综合性的,和《诗与散文》不同。周游、葛力写散文和小说,《四人行》刊登的文字,有评论,有介绍,也有抒情的议论之文。当时,巴比塞的《从一个人看一个新世界》,纪德的《苏联归来》,范长江的《中国的西北角》,都引起过热烈的议论。李植清(李执)和我,写过详细介绍《中国的西北角》的文章,发表在《四人行》副刊上,占了整个的版面。鲁迅逝世,我们组织了悼念的专刊。这位空前的民族英雄,使我们醉心于还局促于西北一隅的中国共产党的一切。

《四人行》原来是由周游、葛力、宋奇与流金在《燕京新闻》上合编的综合性副刊。在致宋淇信里,流金也不约而同地忆起了“四人行”。而1949年后,周游走上了北京市新闻出版的领导岗位,赵荣声去编《工人日报》,流金也将研究重心转入史学,从事的都已非文学事业,所以去函称赞宋淇不改初心。

有必要说明三点:其一,上列燕大的文坛新秀大都是当年“一二九”学运战士,其后也多投身民主革命,宋淇虽未走这条道路,当时也未必知晓中共地下党支部对《燕大周刊》的影响与指导,但他同情过学生运动,与他们颇有往来。其二,其时燕园的文学社团里与文学刊物上,他俩都活跃其中,宋淇也包容了《四人行》的激进倾向,不知是否文学爱好超越了政治观点。其三,他俩在文学交谊上似较他人更深挚些,这有《京报副刊》1937年5月5日流金署名的《编辑后记》可以印证。由郭绍虞题字的这份《京报副刊》应是老《京报副刊》的旧名新用。流金在长仅百二字的后记里特别提到:“宋悌芬君的《荷兰小景》,是一篇优美的散文诗,【令】人感到一种娓娓不尽的秋筝的情调”。

三、

流金有诗追怀道:“想得燕京读书日,尚余春梦足清谈。”其中也应有宋淇说的那份同窗情:“朋友以大学时为最值得宝贵。”但入学仅两年,卢沟桥的炮声就轰醒了他们的燕园梦。据《宋家客厅》,宋淇其时“正在青岛歇夏,华北眼看不保,奉父命赶去上海,谁知却碰上‘八一三’。他和张芝联商量,这次是长期抗战,不如到内地大学继续学业,遂决定去南京转武汉,向武汉大学登记借读。”

流金也在“八一三”前夜抵达上海,9月辗转流亡武汉。借读于武汉大学时,两人邂逅,遂有了宋淇说的“东湖的日子”。流金在《有关张芝联的情况的交代》里,不经意间补充了他与宋淇的东湖旧事:

在武汉大学借读时期,燕京大学同学除了我、宋奇、张芝联之外,还有赵荣声、林德常(柯华)、何慧、张郁亷等。当时,和我最接近的是张郁亷和赵荣声。我和赵荣声曾经办过一个叫《活报》的刊物。后来又和赵荣声一道去山西临汾,参加八路军工作。张芝联和宋奇对于我们这些活动是不感兴趣的。当武汉大学还没有开学时,张芝联和宋奇住在汉口国民党一个大官僚的家里(似为翁文灏),我去过他们那里一次。在武汉大学,我和宋奇曾去听过苏雪林的课,但也很不满意。后来我和赵荣声决定去山西,宋奇到我们住的旅馆来谈了一晚。

流金是这年12月离开武汉前往山西敌后抗日根据地的。次年,宋淇也因战局急转直下,与张芝联折返上海入读光华大学。1939年燕大重开,宋淇再次北上续读,次年毕业留校,珍珠港事变后再别燕园。1941年,宋淇与张芝联、郭心晖夫妇在燕大又有一年交集,郭心晖晚年有《郭蕊诗文集》,颇及宋淇再读燕大、留校执教的轶事。

再说流金,1938年9月进入西南联大继续学业;两年后毕业,再赴河南正面战场;1943年南下贵州花溪,执教清华中学。尽管南北奔走,与宋淇仍有信函往来,这有流金客居花溪当年的《岁末怀旧游兼呈高阮、悌芬》诗题为证,其中“难逢名士教挥麈”“踏雪寻梅思往事”等诗句,显然怀念包括宋淇、徐高阮在内诸旧游的。既云“兼呈”,当然是将怀旧诗寄示的。

抗战胜利后,《宋家客厅》说宋淇中断了原在沦陷区办杂志、搞演剧等工作,在上海经营家族产业。流金来沪上执教不久,就与他恢复了往来。仍据流金《有关张芝联的情况的交代》:

一九四七年二月,我来上海,在新陆师范教书,从宋奇那里我知道张芝联在光华大学。我去过几次宋奇家里。在宋家,可能遇见过张芝联。从宋奇的谈话中,我知道这时张芝联和宋奇的来往是很密的,傅雷和他们也有较亲密的关系。

但此时已是风雨飘摇,变在旦夕,宋以朗说其父“既不喜欢国民党,也不喜欢共产党”,于是政权鼎革前夕,他既不留大陆,也不去台湾,而是移居香港,与流金从此暌隔。

四、

流金与宋淇之能在晚年飞鸿叙旧,有赖于张芝联的搭桥。上世纪80年代国门大开,作为北大世界史名教授,张芝联1982年出访欧洲,归途经停香港,与宋淇阔别重逢,回京不久即致信流金:

最大收获是在香港与宋奇长谈四天。他约我在他家住,从48年后未见面过34年!大家都老了,他在机场接我,彼此几乎不认识,他的爱人邝文美还认得我。我们谈到所有老同学和48年后的变化。

他在信尾告知宋淇通信地址时对流金说:“老同学见面总有特殊感情,因此把这种愉快的心情向你转达,又可能引起你的诗兴了。何妨写几句给他?”这才有了流金去函与宋淇覆信。

宋淇来函大谈自己病况后不无歉意道,“向你这种病人说这种话,似不太宜”,这是流金其时因鼻咽癌化疗治愈刚出院不久。宋淇病得确实不轻,据张芝联致流金函说:“(他)甚至把胸口解开让我看他的多处伤口(五次大手术),说明他因病实在无法回国探亲访友,决不是不爱国。我回来后,他来信说因劳累又咳嗽吐血。”

至于宋淇对流金说,“燕大最后两年,我就发现自己并没有创作的才华”,是指他1939年再入燕大后的最后两年。宋以朗说其父著作可分为文艺评论、新诗、剧本、序跋、翻译论文、翻译作品、红学论文等,但这封信里,宋淇最看重的似唯两项。一是翻译。早在米沃什获文学诺奖前,宋淇就译出他的《被禁锢的头脑》,应是慧眼独具的。一是红学。连晚年也曾涉足红学的张爱玲都称赞他是“研究《红楼梦》的好人选”。尤其红学成果,宋淇颇为自许,当仁不让道:“势必为后起的学者而受过正统文学批评训练者所关注”。

历经数十年的时空暌违,宋淇对流金仍“说话决无保留”,俩人还能“保持这种坦诚的关系”,这种友谊是真挚感人的。出于健康原因,他俩终于没能再晤把谈。流金晚年有过弃毁旧信之举,却将此函保存下来,宋淇说的“纸短情长”或是主因吧。而这封香江来鸿也因此见证了他俩青春走笔的文学活动与晚年传书的故交情谊。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制