采访手记——

普玄:承受是人类生生不息的密码

我一共见到了七百多个孤寡老人,近距离接触了六十多个采访对象,和十几个孤寡老人交成了朋友,并且准备向几位老人学习星相命理学和心意拳。采访他们,改变了我的世界观。

我原来以为福利院里的孤寡老人都是贫病弱集中的可怜一类,相信在城市里生活的很多人都和我有同样的看法。但是真正深入以后,我发现这里面是一个神奇的世界。我们认为的因为残疾和贫弱而孤寡的只占其中很少一部分。里面有很多身怀绝技的人,还有梦想家。有一位孤寡老人,会看风水,他把所有能募捐来的钱用来修路、建庙、在荒山上种植果林;心意拳大师陈同林八十岁了,却一直在传承中国文化,每天带弟子;还有一个秦传刚,他追踪毛泽东的足迹,骑自行车跑了二十多个省份。他们让我吃惊、敬佩和汗颜。

我特别想说说那些没有能力的无助生命,他们没有后代,凭着什么几十年活下来?我们在福利院看不到过多的悲戚,他们抽颗烟,喝一点散酒,或者家长里短吵架拌嘴,他们争执一点一点小利益,让你感觉他们还活得有滋有味。我们听说过太多生命的坚韧,活着的伟大这样的陈词滥调,我无法在他们的身上寻找到这些。

上天给他们的寿命还没结束,他们就还要活下来。我在他们身上感受最多的是两个字——承受。命运让你流产了不能生孩子,时代让人贫穷娶不了老婆,事故让你受了伤无人嫁你,孩子落水死了,老婆喝了农药……所有这些遭遇,这些事故,撞到一个弱小的人物身上,他无法承受,但是生命没停止,怎么办?他们只有承受。能承受要承受,不能承受也要承受。

失去了父母,失去了妻儿,失去了年华,失去了力气,但是还有一口气,就承受着。承受着,就要吃饭、喝酒、晒太阳、发生争执,开怀大笑。

因为日子是在承受中一天一天过去的,因为寿还没有到。

承受,是人类生生不息的密码。

王东照:无法抹掉的采访记忆

10月份镇平的天空,淫雨霏霏。冒雨采访县城六个福利院,都以不符合要求而失败。当走进第七个乡村福利院大门的时候,泥瓦工李顺业老人正独自蹲在墙角处抽烟,他迷茫的眼神,促使我走上前,跟他聊天。谁知,老人家话匣子打开后,就再也关不住,他的苦,他的痛,他的不幸,他的遭遇,字字揪心。当说到他背着一口大缸去“婆家”,然后又带着妻儿背着大缸回“娘家”。尤其是他讲到临走时被“三爷挡路”,我俩的眼睛都湿润了。这一幕一幕让我这个出道多年的老记者也为之动容。整理采访录音,几乎是一气呵成。

采访阴阳先生老秦的那天上午,刚下完一场大雨,且不说采访车途中被泥水打滑的艰难重重,单是老秦随口说出的一套一套话,就是很好的典故。跟老秦聊天非常愉快。他并不孤独,他很快乐,他心里藏着很多秘密,他是一个有故事的老人。他自费修庙,洞悉人间冷暖,透视天地阴阳。采访他,总有写不完的故事,说不尽的人生。

第一眼见到刘书丰老人时,她和同伴现场给我们表演曲剧,全是哭戏,像她生命里的苦和泪一样多。采访她很困难。她耳聋,提前设计好的采访提纲,回答得都十分零碎、笼统。与她连续两个下午的沟通交流,尽管采访本密密麻麻记录了不少,但真正有价值的并不多。最终还是经过她同伴们的补充,才有了最后成行的文字。

付小平:聆听生命的声音

几乎所有人的讲述都是那么云淡风轻,似乎是在讲述与他们的生命毫无关联的尘封往事。

而我,作为一个听者,却是在聆听着生命发出的声响。

一百多名受访者,无一不是孤独者,他们却不说孤独,他们在命运中跋涉而来,满足于安乐的现状。他们总是忍不住要说感谢很多人,感谢每一个照顾着他们晚年生活的福利院工作人员,感谢政府。历经命运的洗礼,他们生命的棱角被磨砺得片瓦无存,于是他们选择相信命运。

他们都是在笑着讲述。哪怕是在讲述失去至亲,哪怕是在讲述与最近的幸福拉开到最遥远的距离,哪怕是在讲述死里逃生,哪怕是在讲述绝望与挣扎……听着听着,我不敢直视他们的眼睛,可他们还是微笑着。也许是他们觉得,从走近福利院的那一刻开始,他们的命运就已经定格,孤独与否,只是埋藏在心中的一个念想而已。

我想,是我太肤浅了。生命的声音本该就是温暖的,即便这声音里隐藏着常人无法触摸的痛。生命在继续,为什么不笑着面对?有一个老人对我说,他刚进福利院的时候,福利院连续五天都有老人去世。他说,活着就很好了。

刚开始走进福利院采访的时候,我第一感觉是处处都充斥着衰老和死亡的味道。这里面对我来说太过陌生,与外面完全是截然不同的两个世界。当与老人们渐渐熟悉,尤其是聆听他们讲述与时代与社会紧密相连的生命历程,我再也不认为,福利院里的世界,与我无关。

何小飞:我们常常与传说擦肩而过

与普玄兄二十多年没见过面了,得知他从邓州经过,我执意要求见面一叙。旧友重逢自不必说,晤谈中他告知我在邻县采访孤寡老人,并让我也采写两位,欣然应承后却找不到素材,在与太极拳师傅义冲闲聊中,我随口提及此事,傅义冲说,你何不采访一下心意拳大师陈同林?

一连串的偶然,让我走近了陈同林大师。采访中我几乎忘记了目的,自己也被大师的拳术所吸引。一位武术大师的经历让我豁然看到了真实的武林一角。原来文艺作品及影视中的功夫与真实截然不同,被美化了的功夫就像红薯被磨成粉制作成形态各异并添加了N种调味剂的食品——有的存留有红薯的味道、有的调味剂过多已损伤味觉。在陈同林大师这里我嗅到了田野间的红薯味道,原来传统拳术是这样的直接和实用,原来传奇都是从传说中来。

因为我的工作,经常接触邓州的雷锋战友。忽然想,这么多人中有孤寡的吗,一打听,果然找到了张少林老人。在这里,我从另一个视角看到了雷锋的真实与崇高,这位比雷锋大三岁的战友,当年因病退伍,却在雷锋短暂而又光辉的生命结束后的五十多年来,默默地生存,用自己的渺小来证实雷锋的真实与伟大,原来传说的最初是这般模样。

两位老人一位家在邓州城西二十里,一位在城东二十里,两人正好同龄,今年都八十岁。张少林老人让我感觉很近,充满着革命气息;陈同林老人让我感觉很远,对传统拳术的传承与坚守使他似乎从古代走来。或许与他们偶然的相逢就是为了一个必然:孤寡老人的经历丰富了我们的人生视野,引起我们对他们最后岁月如何度过的关注与关怀。

这喧嚣的生活中静静地存在着无尽的传说,他常常与我们擦肩而过。

肖肖:我一步一步,走进他们心里

因为记者身份,一开始,福利院对我是戒备的。问什么,老人们都说不知道。多去了几次,才有人接受采访。可一访问,院长必在场。他笑眯眯地坐着,抽烟。老人似有无形压力,所说的话,经不起推敲。一小时、三小时……时间渐长,院长失去耐心。他见所说的话,再寻常不过,中途,上厕所,打电话,处理事务。直至采访结束。

下一次访问,院长就消失了。可老人们却起了反感:我们遭孽人,说这些有什么用?随着调查的深入,这种反感与日俱增。

有一次采访王安民,涉及一些劳动工具,他不耐烦,吼我:这些老掉牙的玩意儿,别再问了。抛下我,“砰”的一声关了门。我不气馁。仿佛看见年轻的他们在岁月的尘雾中向我招手。一次又一次“交锋”,让我们建立了友谊。他们,终被我的执着打动。

后面的采访,十分顺利。有些被忘记的事,老人们还主动提起。我们渐渐热络,像亲人。忘不了那次去采访王安民,他在茶馆打牌,要我去院门口等。站了一会儿,他匆匆跑来,见我还等着,眼睛一眯,笑得好开心。还有肖代船。买了一百个鸡蛋,坐公汽来随州看我。正值酷暑,鸡蛋坏了八十一个。这每一个都是老人的心,我怎能不感动?

这是一群孤独的人,一点儿爱,就能走进他们心中。

肖琴:找个活下去的念想

在历时半年多的采访中,我跑了五个福利院,重点在两个福利院中,采访了几十位老人,又从这些老人中找出了有特殊人生经历的六位老人,记下了两本厚厚的笔记。从这里我了解了几十年中国农村的历史生活片段,发展变迁历程。每个人的命运都和曾经所处的时代息息相关。这些老人的人生经历让我震惊、震撼。他们对生活的态度又让我在惊讶之余,有了更多的钦佩和敬重。

这是一群曾经大半生坎坷的老人,这也是一群可亲可爱的老人。他们中间有夫死子亡,为了在城里活下去而卖了二十年血的夏瑞香老人,患子宫肌瘤无钱医治导致不育做保姆的周冬杏老人,漂迫半生当道士的刘炳炎老人等。他们因为各种各样的原因而导致了孤寡。这些老人活得非常不易,他们都有一把辛酸泪,但是人活着,总要给自己找点念想。只要有一点念想,一点温暖,他们就能心生欢喜,笑容满面。周冬杏老人最开心的事情是每次娘家人能来看看她,刘炳炎老人觉得能够照顾智障残疾的人,有事情做是一种满足,查国成老人觉得每天有人陪他下盘棋就很快乐。他们的要求很简单,他们的愿望也很简单,原来活着不需要太多的理由,所以他们在经历大半生的坎坷后在福利院能够平静地生活着。

贺洲:根在本能中延伸

一株植物或一个人,被人惊叹或哀惋是因为它的繁盛和衰败,但其实,它还有更值得关注的,那就是根须在地底下黑暗中的延伸。这是我在采访中的最大感受。五个福利院,七百多个老人接受采访,我最终确定六个对象。他们都有一段苦难的人生让人同情,但他们爱的本能在黑暗中的延伸让我惊叹。

照顾母亲十六年,除了孝道,还有一个生命对另一个生命尊严的维护;漂泊异乡穷困潦倒,却收留无家可归的孕妇,这是一个人的善,也是一场爱的尝试;全心全意不计报酬扶持弟弟的家庭,他是在感恩,是找到了实现理想的另一种途径;因为抗洪而导致不孕,在再次遇见百年不遇的洪水时,还把自己不多的零用钱送到一线慰问抗洪战士,这是力量对力量的信任。对幸福渴慕,哀叹命运不公,这是他们不可控的情绪;可根须在黑暗中的延伸,也是不自觉的行为。这些都是生命本能的不能腐蚀。

很多采访,都是我儿子陪同着在夜晚进行的。他还不到十四岁,这些老人的故事让他对生命有了不一样的体会。所以,他能不抱怨不吭声。在没有路灯的乡村道上,他在后座上抱紧我的力量,最终变成了照亮回家路的光束。

段吉雄:他们的世界也鲜花盛开

采访做完后再次去看望老刘时,他执意要把珍藏多年的米黄玉枕头送我,说缘分让我们相识,再见面不知何时(福利院即将迁新址)。我安慰他说会经常去看他,这话,在我说出来后自己都不信。

虽然只有两个采访对象,但是前期功课做的还是不够,尤其是刘文海。那一段事故历史连档案局收藏的也不全,涉及单位根本无法采访,所幸几位记者朋友穷尽手段,甚至从全国其他地方找到当年参与的领导回忆录中,通过挖掘,整理,还原了当初的真实历史。

采访伊始,当我准确说出当年事故详细过程后,老刘突然不语,随之面部抽搐。我以为是他的习惯,又问了一句后,这个据称是“刚强,冷漠,还有点厉害”的老人突然放声大哭,我有点懵了,连忙扯开话题。之后的采访每每如此,我不敢、也不忍再问下去。

我决定暂时放弃采访。再见面,不谈过去,只聊家乡,说人生,得知他喜欢喝点小酒,我专门跑去为他买酒。多次后,我们成了朋友,其他一切,顺理成章。

走进他们内心,彻底改变了我以前对他们“孤寂、颓丧和与社会脱节”的偏见。当老刘推着轮椅从一个角落里拿出一卷钱要付酒账时,当瞎娃骨碌着白内障的眼球准确地叫出我乳名时,他们那满脸的真诚和惊喜都让我动容,或者无地自容,是为我曾经的偏见。

现在,我知道了,他们的世界并不仅有最基本的色调,也有鲜花盛开。采访,只是我们的一个开始。

郭啸文:逆着时光行走

正如一首恢弘大气或者凄婉缠绵的交响曲,结尾的部分大都舒缓、柔情、咏叹。人生,从少年到白头,无论多少艰辛、苦难、幽怨、愤懑、面对可以计数的时光,你只能选择从容、淡薄。

在福利院,我面对的就是这些已不在乎屈辱、也不再微词时代的老人们,我想这是我们国家的自豪和荣耀。

访问过程中,我们说起过去,我以为他们会是痛苦、谩骂、群情激奋,而现场,他们争先恐后讲他的苦,他的无可奈何,脸上却是一种述说的快乐,一种珍视的回味。

一切过往,他们全都放下了。

放下、放松后的他们,更清闲、更无牵挂,过着随心所欲的日子,以致更像些老孩子,可爱、任性、恢复了年少时的倔强、争强好胜。

农村空心后,这些孤寡老人同情那些还在义务照顾着留守后辈的同龄人,觉得他们比自己苦,这些人得到最多就是死了,子女会在灵前哭几声,但生命的尾声,没有老年人该有的快乐,哪像他们,住在有吃有喝的福利院,真正安度晚年。

我们书写的,是我们国家大部分孤寡老人过去的生活、生存状态。

我希望我们文字表达的内容能引起人类学家、社会学家、心理学家、伦理学家们的关注,我们的这些案例,适合他们从不同角度切入当今社会老龄化问题研究。

程文敏:他们的倾诉改变了我的世界观

现实从来不像我认为的那样简单,有些人曾被奉为权威和神明,有些理论曾被奉为主义和真理,但它们确实左右过我对现实所持的观点。事实上在采访孤寡老人之前,我以为自己的生活圈加上大量阅读约等于小宇宙,后来才发现误打误撞叩开另一片洞天。

我跑过襄阳、随州、孝感、十堰等地福利院,又在咸宁的五六家福利院蹲守大半年,见过六七百名孤寡老人,最后锁定七名采写对象,跟他们的一生境遇相比,我为稻粱谋所干的那些事儿,所受的那点磨砺,完全不值一哂。此前,任凭长辈说一千道一万,我都觉得独生子女好,或者丁克家庭更好,而今我祈求造物主,再次赐予我一个孩子!

别犹豫了,跟你的爱人商量生二胎吧,这比远方和田野以及眼前苟且重要得多!

楚林:我看到的是什么

为了寻找合适的采访对象我几乎跑遍了襄阳的福利院。

那天,决定采访龚福先老人是因为从他窗口经过的时候,我看见他正站在那里一笔一画地写大字,埋着头,瘸腿悬空着,头发花白而凌乱,像一座雕塑。他果然没有让我失望。这个从未用两只脚走过路的农民,当过十几年的大队副大队长,受到过毛主席的接见,追求过爱情,一生都在顽强地和命运抗争。沧桑的脸上写满坚韧,让人动容。

那天,遇见不识字的刘子书老人,他说自己孤寡,是因为年轻时新婚不到一年,怀孕的老婆突然被人带走,自己也被指责破坏军婚。两人从此分离,至今也未曾见上一面。老人平静舒缓,像在讲述别人的故事。我却再也无法平静。项目组决定不惜一切代价去外地寻找刘子书的老婆,弄清历史的真相。

那天,一大清早,我突然接到龚福先老人的电话,小楚你有空吗,我想和你聊聊。一瞬间,我的眼眶湿润了。我确定我看到了老人隐藏在内心深处的孤独、不安以及他们对温情和关怀的渴望。

那天,当我带着采访刘子书老人年轻时老婆的录像风尘仆仆地赶去找刘子书时,他却因心脏病住进了医院。幸运的是,他还是看到了录像,看得泪流满面。那一刻,我确定我看到了我们记录的价值和意义。

当然,还有更多的看到,将在书中一一呈现。

熊湘鄂:十米之内,仍有抗争

刚进福利院采访,就有人向我介绍,这些“无后”的老人,有着异常的寡情、刻薄与自私,对此,在后来大半年时间近距离接触中,我无时不能感受:他们通常不愿照顾其他行动不便的院民或索要报酬,争吵时会狠毒地咒骂“死你的侄男侄女”,甚至还可能为菜碗里分得一块肉的大小不均而大打出手……

进入项目组后,很长一段时间内我都认为,这是一群被抛离生活轨道的人,大半辈子在平庸中含泪泣血,余生因丧失念想而惨淡无光,这样的暮年,生活颜色注定灰暗,生命态度必然无谓。

某个下午,我与采访对象黄三元聊天,她一旁的魏开林老人,虽已半身瘫痪,但正用双手使劲地转动轮椅的钢圈,费力向屋外缓缓移动。我并没有注意他,待我结束与黄三元谈话正欲离开时,他抬起一直低垂着的花白脑壳,咧着垂悬着一条长长涎液的大嘴,指着门外不远处的台阶自豪地告诉我,“今天已经滚到走廊边上,兴许明年我就可以滚到那里了!”

从房间到台阶,不过十来米的距离,但就在这十米之内,仍存有某种抗争。从那一刻,我知道我有了记录的价值。

魏荣冰:活着的证据

孤寡老人建构了一个孤闭世界:他们从大千世界中撤退,在内心世界里苟活着。

一个显豁的社会语境是,面对福利院的大门,人们普遍地将其视为异常世界,望而却步、敬而远之。接到采访福利院孤寡老人的任务后,我平生第一次踏入福利院的门槛,走进孤寡老人的真实生活。

我采访了两位孤寡老人:一位是常年睡山庙的唱戏人,一位是当过大队干部的道士。我和他们喝茶、聊天,倾听老人回忆过去,陪伴他们嘘唏感叹。我写下厚厚一沓采访札记,记录了他们存放在逝去时光里的依稀往事,勾勒了他们烙印在漫漶岁月里的生命轨迹。八十六岁的尹先华前半生唱老戏,后半生算命看风水,他的一生就是一部传奇剧。六十五岁的许意全前半生当大队干部,后半生做道士,他的神情安静得像一尊雕像。他们有着相同的人生归宿:风烛残年进入福利院,等待死亡降临。

中国孤寡老人有着不同的地域分布、家族背景和人生经历,但在不幸遭遇和孤独命运方面,却有着共同的鲜明脸谱。他们像一阵风从历史甬道轻轻刮过,但愿我的这些文字,成为他们曾经活着的证据。

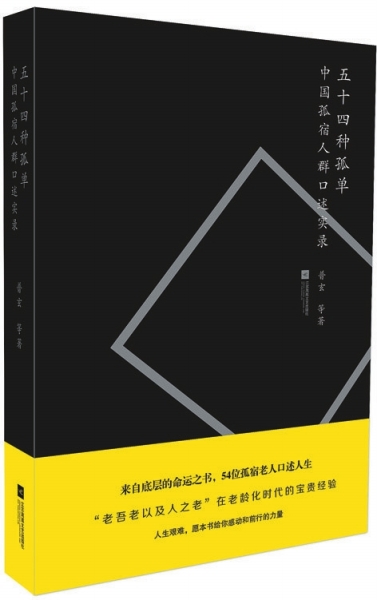

(本文摘自《五十四种孤单:中国孤宿人群口述实录》,普玄等著,江苏凤凰文艺出版社2017年4月第一版,定价:49.00元)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制