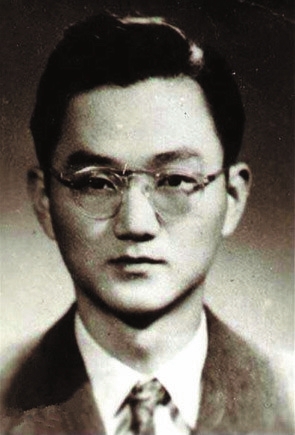

夏志清说:“20世纪中国人文知识分子就学养而论,有三位代表人物,第一代是陈寅恪,第二代是钱锺书,第三代就是吴兴华。”王世襄说:“如果吴兴华活着,他会是一个钱锺书式的人物。”其英籍导师谢迪克则这样追忆他的学生:“他是我在燕京教过的学生中才华最高的一位。”……吴兴华是谁?他当得起这些评语吗?

2017年1月,广西师大出版社推出了《吴兴华全集》五卷本,当年《吴兴华诗文集》留下的遗珠之憾终于得以补偿。让人惊喜的是,《全集》还首次公开了吴兴华致宋淇的62封书信。如果说阅读吴兴华的诗文和译作,给我的感觉是意外的惊喜,这次读到增补的私人书信,得以窥见吴兴华的内心世界,却让人不胜唏嘘。那种感觉,仿佛是站在一片荒凉的沙漠想象一个以往此地可能存在的美丽绿洲。

这种惶然感,让我迟迟不敢下笔评述吴兴华先生的成就。直到听见一些“意料之中”的言论:有人认为,“继陈寅恪、钱锺书之后,第三代兼通中西之大家,20世纪中国人文知识分子最高学养之代表”的宣传语,实为借重名人的营销手段,有过誉之嫌;甚至有人质疑《吴兴华全集》出版的必要性,认为现代作家与诗人的全集出得太多,吴氏只需出个精选本,足矣。

这些评语,竟难以简单地加以反驳。犹记得上世纪八十年代从历史的尘封中打捞出沈从文、钱锺书、张爱玲,九十年代打捞出王国维、陈寅恪,新世纪打捞出木心。这些人,数十卷当年便已奠定基业的代表作尚在,足以证实着各自的成就。然而吴兴华留下了什么,来证明自己与陈寅恪、钱锺书相提并论的地位?一卷难以读懂的诗集,一些辑佚的文章和书信,外加两本译作?还是只存在于谢迪克、王世襄、宋淇、夏志清等功成名就的师友的“腰封推荐语”里?既然本次作品得以全面增补修订,近乎赅存(体例或增补的遗憾是在所难免的),那么跳出溢美之言或率尔之訾,对吴兴华留下的遗产进行一番清理评估,似有必要。

一、诗人吴兴华

吴兴华首先是一位新诗诗人,其早期介入时代的自我定位也正在此。1937年7月,十六岁的他在《新诗》杂志上发表无韵体长诗《森林的沉默》,被周煦良誉为“中国新诗的转折点”。周煦良评说:“就意象之丰富,文字的清新,节奏的熟谙而言,令人绝想不到作者只是一个十六岁的青年。”

然而,就意象之丰富,文字的清新,节奏的熟谙而言,何其芳十九岁时所作的《预言》也不遑多让。对比二人的成名作,《预言》一诗的幻美灵动,恐怕还更属天才之作。动不动冠以天才的名号,只是新闻标题的需要,既然有十九岁便封笔的兰波,那么所有的诗人都可谓晚熟了。吴兴华的确也拥有何其芳式的文字才华,然而在诗艺的锤炼上,比“挥霍”才华的何其芳更为属意,如其所说:“即使我的诗别处一无可取,光在versification【诗艺】上,是够给现代一切诗人作课本而有余。”在作诗的态度上,吴兴华近于“雕虫”的卞之琳,诗句中斧凿锤炼的痕迹,较为明显。睥睨于世的吴兴华在诗作《北辕适楚,或给一个青年诗人的劝告》中,曾向两位前辈致意:“就算有好些人觉得只有卞之琳能写像样的诗歌,何其芳也不错”。以“像样”月旦讲求形式的卞之琳,也算是巧妙的皮里阳秋。

无论是何其芳的文字才华,还是卞之琳的诗艺锤炼,都足以开一派之先河,在中国现代文学史上,二人皆是二十世纪三十年代首屈一指的现代派诗人。然而“自比于管仲、乐毅”的诗人吴兴华,却是“时人莫之许也”,在有些文学史著作中,甚至连叨陪末座的资格都没有。难道吴兴华的自我期许,只是自吹自擂的“措大习气”?

吴兴华之“吹擂”,恐怕还不止于自比卞之琳、何其芳。他在致宋淇的书信中写道:“可以自慰的是我在达到二十三岁生日那天,总算一下自己据有的文学财富,比那位《失乐园》的诗人【弥尔顿】总还强些。真的我一时还想不起任何人能在同样的立足点上与我相峙的,便是济慈,我也不觉得有对他大让其步的必要。”弥尔顿、济慈在西方文学史中的不朽地位,不用我多言,吴兴华此语已近“狂妄”,等于自承“近三百年来一人而已”。

如果周煦良所言属实,吴兴华具有“中国新诗转折点”的成就,那么与弥尔顿、济慈相提并论,似乎也说得过去。如今的诗歌分类,把吴兴华划归为新古典主义,然而细读其诗,感觉与其说是“新古典主义诗”,毋宁说是“新主义古典诗”。他的新诗,简直是“所能供给古诗最好的替代品”。

吴兴华自己也是这样追求的,他甚至希望“能活着赶上人人都回到线装书的那天”,而“在一班‘五四’学者的狂谬论著上,拉上一面遗老的帐子”。对他而言,“thelastofthe【最后一个】古人”是一个较“thefounderofanewschool【新流派的创始人】”更为可敬的称呼,也更是他努力的方向。正是在承续传统这一点上,他指责“那些‘五四’的博士们”,认为他们“胡乱地推翻打碎”,结果是“责任落到我们晚一辈的肩上来再作挽救工作”。

吴兴华的思考,虽然表达上显得“大言不惭”,但仔细想来,未必没有触及到整个二十世纪中国文化最深的症结所在。“在西方的注视下”,我们数千年的文化传统,既是优势,同时也是负累。“全盘西化”,理论上看来是容易的,但在实际操作上,却几乎不可能实现。这是新文化运动的“理论建设者”们最不愿意直面的问题。他们幻想在白纸上画出最新、最美的图画,然而实际上一旦抛掉传统的技法,又只能模仿脱离了西方文化背景的皮毛表象,画出的图画实际上可能比旧图画更为难看。而且,由于传统文化的力量其实极为强大,无时无刻不在向当下渗透,如果抱着无知无畏置之不顾的态度,缺乏认知和把握,恐怕会在无明中能受其利而不取,身受其害而不知。正如提倡“少读或不读中国书”的鲁迅其实深谙庄子与韩非,新文化的主将胡适却成了“旧道德的楷模”。他们理论与实践的断裂,正说明了传统的无法完全置之于不顾。

吴兴华在五四运动的二十年后,即看出新旧中西之间的微妙关系,而欲深入传统与西方两者的堂奥,力图开辟出一条新路。面对完全推翻过去的五四遗产,吴兴华拨乱反正,甚至刻意显现出矫枉过正的态度。他其实清楚地认识到,既然新文学想要“拔戟自成一军”,就得表示出来它也能容纳过去的文学,特别是其中一些不可否认的美。新文学处处露出完全与过去不发生关系的模样,同时有好些人,还觉得这是新文学足以自傲的地方。吴兴华深信这样下去绝对不行。

也许T.S.艾略特的观点,可以作为吴兴华此言的注解。艾略特在《传统与个人才能》一文中论述道:对于任何一个超过二十五岁仍想继续写诗的人来说,历史意识几乎是绝不可少的。这种历史意识迫使一个人写作时不仅对他自己一代了若指掌,而且感觉到从荷马开始的全部欧洲文学,以及在这个大范围中他自己国家的全部文学,构成一个同时存在的整体,组成一个同时存在的体系。有了这种历史意识,一个作家便成为传统的了。这种历史意识同时也使一个作家最强烈地意识到他自己的历史地位和他自己的当代价值。

艾略特的诗论,用以阐释吴兴华的创作,若合符节。事实上吴兴华对艾略特这篇有独到之处的论文也极为欣赏。标新立异易,接续文脉难,在其他新诗人尚处于面对传统的“青春反叛期”时,吴兴华开始了重建“中国诗”之路。这自然招致了许多人的不理解甚至反对,也自然招致了吴兴华对反对者的嘲笑:“许多人之反对我的实在称得起是“中国诗”的诗(还有多少别人敢说这句话?)不过就因为他们念过点Eliot【艾略特】,在法国象征主义的河里沾过一下脚趾。”极尽刻薄,然而吴兴华确实有刻薄的资本。应该说,现代新诗几乎全是从学外国诗打头的,吴兴华也不例外,但他独异于人之处在于,其他人多是模仿西方诗的“技巧”,而他是培育西方诗的“修养”,融入新诗的新精神,不废旧诗的旧途径,以至有眼拙的读者要“劝其暂时抛开一下中国诗,研究一点外国诗”。其实,吴兴华于“英、法、德、意不管哪一语言里,只要是提得出名,道得出姓,诗站得住脚的人”,每一首好诗形式上的一切细节、内容的好坏,都一一知悉。那个时代的同龄人中,恐怕很少有人比他更懂得瓦雷里、里尔克、莎士比亚、但丁。但只晓得“横的移植”的懒人,又岂能成为中国的“瓦雷里、里尔克、莎士比亚、但丁”?

吴兴华不但鄙薄这些外国诗的模仿者,也嘲笑通常将其划为一类的“中国风”的同行者,他说:“光在十四行上就费了几年心,绝句是我念了一辈子旧诗的结果——我可以不带骄傲的说我是新诗人中极少真能窥旧诗之奥的人。林×【庚?】、朱××【英诞?】的四行,句拼字凑,神孤离而气不完还不讲,他们处理题目的手法还在原始阶段中。只写眼前所见,心中浮薄之感,哪用得着四行那样高贵的诗体?”句拼字凑四字,点到现代格律诗的死穴,至今尚是如此。按说,林庚、朱英诞都是有古典学养与诗才的,然而他们毕竟是“五四之子”,难免用着“后五四”人的现代眼光,去读解古典文学,借鉴古典文学。他们所发现的古典,是新文学服膺者审视出来的一个现代理论涵括下的古典,而不是“真”的那个古典。再加上他们对外国文学未能入其堂奥,用废名的话说,是“完全与西洋文学不相干”,这与吴兴华站在“世界文学”的全球视野下观照中国文学的自然而然的生长轨迹,自有高下之别。

吴兴华站“在两大传统的阴影下”,却没有“影响的焦虑”,轻松地玩着“双手互搏”。他创作的诗,大体可分为两类,一部分是“深深植根在本国泥土里,被本国日光爱抚大的诗”及“一些形式上的模仿,五七古、七律(如《落花》《感旧》等)及绝句等;一部分是他“燕京四年脚跟在头上埋在英法德意诗中的结果”,包括sonnets【十四行诗】、blankverseexperiments【素体诗】、各种不同的诗节、歌谣、古典节奏的试验如哀歌、Sapphics【萨福体诗】、Alcaics【阿尔凯奥斯体诗】等等。如果说后者是其磨练诗艺的习作,前者则是其自树立于诗坛的代表,如近乎古代律诗的《宴散作》:

月上梧桐墙缺处光影正微茫

静听车马与笑语沉没在远方

砌下哀虫尚思效弦管的幽咽

院角花枝犹颤摇美人的鬓香

薪当尽处有谁知火焰尚未死

梦已醒时怕听说人事的凄凉

车尘十丈奔波在邯郸的衢市

不知主人在何处炊煮着黄粱

对比林庚的“中国风”,更显韵味悠扬。吴兴华本人自觉较好的,是《荆璞》《吴起》《贾谊》《岘山》等咏史诸篇,演古事如《吴王夫差女小玉》《解佩令》《红线》等,认为“庶几无愧于古人”。例如《吴王夫差女小玉》,诗人的哲思与想象力穿透生死的表象,爱情与死亡成了对生之桎梏的超越,想象力奇崛而荡气回肠:

于是他吻了她,而了解这一切,一切,她的唇虽冷,她的心依然在搏动。片刻在生人臂弯里,她恻然追念如何地下的长夜像没有时间性。同时她感谢死亡,把她从人世的欲念牵挂解脱了,回到她本来的纯净中,给爱情以最自由的领土。渐渐地生命燃起在她的脉管中,她帆篷因感到辽远的风而战栗。她立起,吴越的战事,父王的暴虐,小的悲观都引退了,胡涂而羞怯,消隐在背景里,让路给初次完成,凝固而沉重(假等于死亡)的爱情。

作为普通读者,我们如何欣赏与解读这些诗,却成了难题。我们首先需要一窥古典诗的堂奥(不仅仅是一点肤浅的唐诗宋词赏析),掌握整个西方诗艺术——从古希腊到现代派——的基本知识;同时,还需有艺术哲学的修养。否则何以理解“一小部分的举高,另外一大部分的抛弃”“和这个世界分开”“和那另个世界的关系”的广大境界?读者只需稍具审美判断力都可通过阅读作品轻松辨认托尔斯泰的伟大,但乔伊斯的作品,读者连是否读懂都成了问题,因为乔伊斯“对读者的唯一要求”,是得花一生时间阅读他的作品。吴兴华堂庑特大,本可开一代风气,然而其艺术内涵对读者的阅读准备也是有较高的期待的——也许,对我们这些不肖子孙而言,也需要一生的时间。遗憾的是,我们还没有诞生这样自觉的文学欣赏者——我们都是吴兴华鄙薄的“五四之子”,领受不了吴兴华的遗产。

20世纪风波诡谲的历史航道,没有选择向吴兴华预判的方向前行。我们的新诗,领受的是另一份遗产——来自穆旦。

吴兴华与穆旦是同时代人,但他注意到了穆旦的创作,并且立刻看出了穆旦的价值,他在致宋淇的信中说:

最近杂志上常登一个名叫穆旦的诗作,不知你见到过没有?从许多角度看起来,可以说是最有希望的新诗人。他的语言是百分之百的欧化,这点是我在理论上不大赞成的,虽然在实践上我犯的过错有时和他同样严重,还有一个小问题就是他的诗只能给一般对英国诗熟悉的人看,特别是现代英国诗,特别是牛津派,特别是奥登,这种高级知识分子的诗不知在中国走得通否?

这个吴兴华担忧的小问题,现在已不是问题:穆旦无可辩驳地成为了20世纪最好的新诗诗人。对比牛津派,对比奥登,我们恐怕更不熟悉阮籍、庾信、黄景仁。我们的汉语师承,如王小波所说,是穆旦这样的诗人翻译家。西方现代诗即便不懂,经过了翻译家的嚼饭与人,也比古典文学好懂,最起码没有语言障碍。一般说来,传承断裂,传统的碎片仍然构成“影响的焦虑”,如王佐良所说,旧的文体是废弃了,但是它的词藻会逃了过来压在新的作品之上。而穆旦仿佛金庸小说《侠客行》中练成太玄真经的石破天,穆旦的胜利,“在他对于古代经典的彻底的无知”。

穆旦“最好的品质全然是非中国的”,然而对于吴兴华而言,这句话可能恰恰相反,吴兴华最好的品质,全然是中国的。数十年后的读者,我们生于斯,长于斯,却并非唐宋后人,我们对自己历史文化的认知太过贫乏。我们甚至觉得能读懂穆旦非中国的“高级知识分子的诗”,但我们读不懂中国的吴兴华。

艾略特说,现存的不朽作品联合起来形成一个完美的体系。由于新的艺术品加入到它们的行列中,这个完美体系就会发生一些修改。于是每件艺术品和整个体系之间的关系、比例、价值,便得到了重新的调整。过去决定现在,现在也会修改过去。

但吴兴华的重新发现与加入,会让这个体系变得尴尬,仿佛南宋王朝迎回了徽钦二宗,如今的皇位继承人又该如何自处?木心的回归,已让史家尴尬;吴兴华的回归,只好付诸默默。正如吴兴华的十四行《咏张巡》里的诗句:在不为别人了解里存在着他的伟大。

一语成谶。

二、译家吴兴华

吴兴华的抱负,当然不止于诗歌创作,而是“计及真正的不朽之业”,思忖自己在文化复兴中当仁不让的责任。抗日战争尚未结束之时,他便说,“来日太阳一出爝火全熄定有一个与政治复兴相当的学术方面的振起,这个责任我们若不担负,还要推给谁呢?”1947年,吴兴华本有机会应谢迪克之邀去康奈尔大学任讲师,念文学硕士,然后去哈佛。但由于身体的原因未能成行。命运的小径在此分岔了道路,亲历鼎革,抱病的吴兴华感到“与世界已大部脱离”。他终于没有等到这一“学术方面的振起”,1951年,吴兴华引用王安石的诗句表达出自己的心声:“愿为五陵轻薄儿,生当开元天宝时,斗鸡走狗过一生,天地兴亡两不知”。引用略有出入,尤其是最后一句,王安石《凤凰山》原诗为,“天地安危两不知”。但“兴亡”二字,恐怕更符合吴兴华对时代的认知与心情。

和穆旦、王道乾一样,因为他“杰出的文学素质和自尊”,无法继续创作和学术研究,只能从事翻译。吴兴华选择了莎士比亚和但丁。

我爱读西方剧作,尤爱莎士比亚。除人文社、译林社校补的两套朱生豪译本外,梁实秋译本,方平主持的诗体译本,卞之琳、孙大雨译的部分剧作,都曾找来读过。第一次知道吴兴华,便因人文社的《莎士比亚全集》中有15部是其所校订。朱生豪如今已经“封神”,仿佛无人能够超越,但吴兴华谈及“审查”朱生豪译本之事时说:“我想若给我们工夫,译的比他一定要好,至少文字要通得多。至于田×【汉?】之流,则荒唐已极,无容批评。诸人最大的毛病都在以散文(不通的散文)译blankverse【素体诗】,碰到韵文偈句时,则以‘大鼓词’腔调出之,令人气塞。”

不怕不识货,就怕货比货。2005年,我首次读到吴兴华的《亨利四世》诗体译本,再看朱生豪的译本,只觉得“天日无光,百般无味”。通过吴兴华精妙传神的译笔,福斯塔夫才在汉语世界里活了起来。按说,卞之琳、孙大雨都是不错的莎剧译者,连吴兴华也认可孙大雨当时的译本为国内第一。但面对莎士比亚舒卷自如的喜剧才华,精雕细琢的卞之琳捉襟见肘,雕出的是一副形似神离的蜡像面孔,再加上某些地方故意为之的俗语,颇令人不快;面对莎士比亚雅俗共赏的语言,孙大雨过于雍容华贵的行文用字实在是佶屈聱牙,难以卒读,只能放在书桌上用眼睛欣赏。吴兴华的诗体译本身兼二者之长,既雍容华贵,又可念可诵。可惜的是,吴兴华只译了一部《亨利四世》,以及论文《〈威尼斯商人〉——冲突和解决》中《威尼斯商人》一剧的片段。

更可惜的,是《神曲》。吴兴华大概自1951年便开始了翻译但丁的准备,在他心中,但丁无疑是有史以来最伟大的诗人。据谢蔚英女士的回忆,吴兴华已译完三分之一,后在时局动荡之下,亲手烧毁了译稿,只有谢蔚英女士偷偷藏下的《地狱篇》第二节142行存世。对于吴兴华年轻时翻译的拜伦、济慈、叶芝,我并不佩服,这些习作只能说是年轻时的练手。但这一节《神曲》的典雅,包括选字、押韵,皆是当代中国译家未梦见的东西:

白昼正渐渐消逝,昏暗的影子。解除了大地上面一切生物辛劳的感觉,只有我一个人,独自准备着应付双重战斗的任务——道途既遥远,心中又惶惧不安——这一番经过,我将要忠实地叙述:啊,诗神,崇高的灵感,给我以支援!啊记忆,你曾写下我亲身的闻见,如今该轮到你显示你的尊严。

……

对比一下朱维基先生的自由诗体译本:

白昼正在消逝,朦胧的黄昏

使大地上的动物停止了

它们一天的辛苦;而我独自一人

正在准备着自己来支持

旅程和怜悯这两种搏斗,

这个,我的不误的记忆将要叙述。哦诗神,哦至高的天才,帮助我吧!哦记忆,你曾记下了我所见到的,在这里将要显出你的崇尊。

我们应该感谢谢蔚英女士,她这一小小的举动,立此存照,给出了译诗界的标高。她让我们亲眼看见,亲耳听到,什么是“最好的文字”,什么叫“才之不可强也如是”。相比之下,方平主持的莎剧诗体译本,不过是分行的散文;朱维基的《神曲》译本,则是“僵冷的无韵诗”。

我有一个梦想:因为“诸恶的大敌对他关切”,1966年仲夏的某一天,一位好心人骑车路过北大校园的某处,扶起一位路边昏迷的诗人,及时送进了医院。这位像伊尼亚、保罗一样从“地狱”归来的人,埋首书房,暂避窗外的喧嚣,从事翻译的伟业,这是他送给我们每位后来者的遗产。我们的书架上,从此多了一部《神曲》,一套《莎士比亚全集》,吴兴华译。我可以坚定而欣然地对身边的人说:“朋友,没错。这就是但丁和莎士比亚最好的汉语译本,你可以从中发现现代汉语的韵律。没有这种韵律,就不会有文学……”

当我醒来,看着枕边的《莎士比亚全集》,朱生豪译,吴兴华校。对比着校订本和朱氏原译本的细微处,感受着“校”者吴兴华的匠心,想象整篇出诸吴兴华之手,会是什么样子。悲伤地叹一口气。

是的,更悲哀的是,我们还不曾知道,我们所失去的,是什么。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制