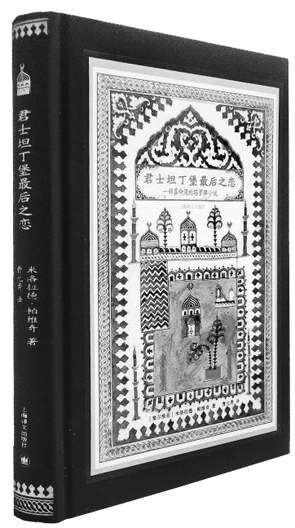

这个秋天,塞尔维亚作家米洛拉德·帕维奇的《君士坦丁堡最后之恋》,再次让我进入了一个沉思的世界。

在我看来,这世界上的绝大多数小说都可以读厚和读薄。《君士坦丁堡最后之恋》,一如米洛拉德·帕维奇另一本小说《哈扎尔辞典》一样,让我“读厚”又“读薄”了。

表面来看,这是一本玄秘的塔罗牌小说,一本关于塞尔维亚族两个敌对家族的恩怨小说,还是一本塞尔维亚人为法国人和奥地利人厮杀的小说,一本从外表到内质透着精妙隐喻的小说,一本意象万千、美艳丰腴的小说,同时也与《哈扎尔辞典》一样,是一本含悲带愁的小说。

如果说,之前这位作者所著的《哈扎尔辞典》,是通过哈扎尔人因为“选择”改变本民族“信仰”而灭亡的故事,将一段湮灭历史的痛苦回顾,隐喻成为当时东欧裂变之后,南斯拉夫莫测的国家命运;那么这本《君士坦丁堡最后之恋》,则通过定义于塔罗牌上两个塞尔维亚家族的生死爱恨、荣辱兴衰,以两个家族为别人战争忙碌的故事,隐喻当代塞尔维亚民族的彷徨、迷茫和对未来前途的不安,昭示作者对当今塞尔维亚族的未来无法掌控的忧思。

就如同作者在《哈扎尔辞典》之中,从哈扎尔人信仰之源的“梦境”出发,着力于“造梦者”和“捕梦者”之间的追逐,指出哈扎尔人本源信仰与外来信仰的沟通距离,以及作者的表达和读者理解的距离一样;在《君士坦丁堡最后之恋》之中,作者也通过两个家族、两代人的爱恨纠葛,指出了一个民族命运的开始和结束的距离,同时也展示了读者阅读并理解作者所勾画这一神秘主义故事的开始和结束之间的距离。

“独自莫凭栏,无限江山,别时容易见时难。”对于生于上个世纪二十年代的米洛拉德·帕维奇来说,他的阅历、他的思考以及他的表达,都带着上个世纪的印记。他的祖国从王国到共和国,从二战到冷战,从苏联解体到南斯拉夫分裂,等等莫测的变迁之中,无数次大大小小的正义或非正义的战争,无数次深深浅浅的东西方思潮的论战和斗争,他都经历了。他的作品,表达的主题是:看不透历史,看不透未来。

看不透历史,是他写的《哈扎尔辞典》,一个信仰梦的民族——哈扎尔人,在选择改变信仰之后,却招致了灭亡,这在暗喻东欧巨变之后南斯拉夫的叵测命运,身为塞尔维亚人,身居在这块历代兵家必争之地和历代民族矛盾难以调和之地,他的作品无法回避历史。

至于看不透未来,是他写的《君士坦丁堡最后之恋》,这时候,南斯拉夫共和国已经不存在,作为“塞尔维亚”作家的米洛拉德·帕维奇,可以直面他的民族,写他的民族,但他却还是用了拿破仑时代为背景,并借用隐者之口,责问书中那位所谓的塞族传奇人物哈拉拉姆皮耶·奥普伊奇:“你们为什么要在外国人的军队,而不是你们自己的军队里服役?你们是在为了两个属于外国人的帝国——为了法兰西和奥地利——战斗并牺牲,而与此同时,你们自己部族的同胞却在塞尔维亚,在贝尔格莱德,正为了他们的国家与土耳其人进行战斗。”

作者提笔之初,“君士坦丁堡”已经不存,“伊斯坦布尔”却依然盛名;作者搁笔之时,另一个家族的第二代人物帕纳·泰奈茨基崛起,将成为下一个传奇人物;而作为本书引路人,索福洛尼耶·奥普伊奇——哈拉拉姆皮耶·奥普伊奇之子——在经历了生与死、爱与恨、胜与败,明白了“生命总是有一半来寻找我们,另一半会去拜会它的创造者”,于是,他解甲归田,希翼与世仇泰奈茨基家的女儿耶丽塞纳一起生活,结果,妻子却在与他父亲的凝眸对视中,陷入相爱;而本书的传奇人物,父亲老奥普伊奇也因这“最后之恋”完成了自己的宿命,消失不见,或成为吸血鬼;读者我,则回到开篇那里,在那里,会说希腊语、法语、意大利语、土耳其语的混血儿小奥普伊奇“仍是一个愚蠢的无赖,他一如既往躲在某个角落后面观察他的父亲,躲在另一个角落后面倾听他的母亲。他渴望与他们相会,他并不了解自己是谁”。这便是本书隐喻的塞尔维亚民族。

塔罗牌用22张卡片去预测未来,在固定的算命模式下,计算不定的人生变幻因素,展示着生死循环、兴衰变迁,在一切沧海桑田之间,哈扎尔人和塞尔维亚族之间,那些死亡的民族,那些崛起的民族,那些合并和分裂的国家,那些我们看不透的历史和我们看不透的未来,一如帕维奇在《君士坦丁堡最后之恋》之中,没有说完,他转身就去写关注个人的《双身记》去了。

与米兰·昆德拉一样属于“小国怪才”的米洛拉德·帕维奇,还说了更为奇妙的一句话——“世界上有才华的读者比有才华的批评家多得多。”那么,《君士坦丁堡最后之恋》,就是那些“多得多”的读者探索之趣所在了。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇