读书报记者康慨报道匈牙利大作家艾什泰哈齐·彼得(Es⁃terházyPéter,一译艾斯特哈兹)7月14日去世,享年六十六岁。

播种者出版社社长尼亚里·克里斯蒂安发表声明,宣布了他的死讯。播种者总编辑塞格·亚诺什则告诉匈通社,匈牙利文学经受了难以置信的损失。

他是匈牙利人民特别喜爱的作家。7月15日晚七时,众多读者来到布达佩斯的裴多菲文学博物馆,用朗读会的形式为艾什泰哈齐守灵。纪念厅内座无虚席,很多人只能坐在地上。朗读会一直持续到午夜。

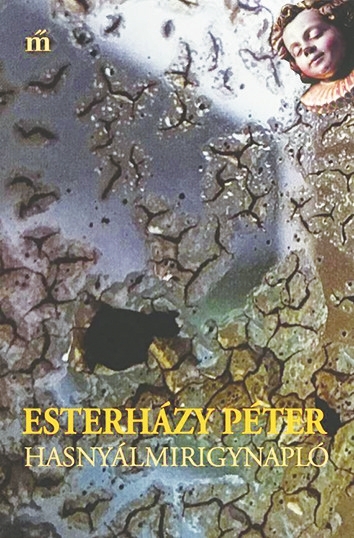

胰腺日记

先是凯尔泰斯·伊姆雷,接着是艾什泰哈齐,不到四个月,当今匈牙利文坛已折损两员大将。

读书报上一次报道艾什泰哈齐,正是今年4月22日他在凯尔泰斯葬礼上的讲话。

“凯尔泰斯把如此的不安宁带进了匈牙利语。新的不安宁的秩序。”他说,“如果一定要我把凯尔泰斯和一个词联系起来,那就是‘痛苦’。他的人生,他的死,他的艺术,统统标志着痛苦。有时是痛苦发现他,有时是他发现了痛苦。沉默,不安宁,痛苦:这些可能就是伟大的凯尔泰斯的词汇。”

去年10月,艾什泰哈齐公开宣布患有胰腺癌。他的最后一部著作《胰腺日记》(Hasnyálmirigy⁃napló)6月6日由播种者出版。

“癌,这就是那个字。”他在此书开篇写道。

但是,尼亚里社长说:“他散发出难以置信的乐观和宁静,以至于你简直要去相信人生是愉快而欢乐的。这样说,好像他是个乐天派,但他其实是个明辨是非的人。”

塞格总编辑指出,艾什泰哈齐把自己人生中的每一个行动,每一个事件都转化成了文字,不管它涉及家族还是疾病。他的语言极具特色,既是多源的,也是多层次的,从古今中外的文学作品到足球行话和日常生活里的陈词滥调,无所不包,但这些东西经过他的妙笔,往往能够化腐朽为神奇,变成动人的诗篇。

大地主和大伯爵

1950年4月14日,作为艾什泰哈齐·马加什伯爵(1919-1998)四个儿子中的头一个,艾什泰哈齐·彼得生于布达佩斯,其庞大的家族起源于中世纪,足以跻身中欧史上最为显赫的豪门之列,在奥地利、德国、匈牙利、捷克、斯洛伐克、罗马尼亚等国皆为望族,如今繁衍于世界各地。彼得这一支是艾什泰哈齐家族内富可敌国的伯爵系,其祖父艾什泰哈齐·莫里茨伯爵(1881-1960)曾为匈牙利五大地主之一,在奥匈帝国解体前的1917年做了匈牙利政府的首相。但彼得一生下来,家里几乎就什么都没有了,财产被新政府充公,他也注定得不到贵族的封号。1951年,艾什泰哈齐·马加什伯爵全家给赶出了布达佩斯,落脚于匈牙利大平原上的霍尔特村,直到1957年才获准回到首都。不久以后,伯爵做了内政部的探子,代号“查纳迪”。

还要过很多年,艾什泰哈齐·彼得才会发现父亲的秘密使命。现在这年轻人学数学,但志在文学,毕业后先做机械部的数学专家,终于在1976年以小说集《丰奇科与平陶》(FancsikóandPinta)出道,其讽刺性的、幽默的、不敬的风格也在书中初现端倪。

小色情与小和谐

艾什泰哈齐最著名的作品,当属1984年的《匈牙利小色情书》(KisMagyarPornográfia)和2000年的《天国和谐曲》(Harmoniacae⁃lestis)。

在《匈牙利小色情书》1997年英文版的前言中,他写道,“这样一个完全的、无所不包的谎言,从历史经过嫩豌豆汤,从我们父亲的眉毛和我们爱人的裙摆开始,样样都是谎言,更不消说这种虽然是理论上的、但又非常具象的威胁的存在,这一切无不导致一种高度诗意的情势。五十年代真正独裁时的语言是沉默,缄口不语。七十年代和八十年代则是避免发言,不去谈论‘它’。时代还没有成熟到‘恰如其分地’开口。但你至少能‘暗示’你不能恰如其分说出的东西。在这种情况下,这一时期的文学自动地利用了一种持久腹痛带来的美学可能。它利用了某些特定词语(斯大林、拉科西、国家保卫局)所具有的基本的恐怖感。它把恐怖用作一种美学创造力。”

说到谎言,《天国和谐曲》的第一句这样写道:“不知道真相时,要说出一个谎言是极其困难的。”

小说书名出自作家的祖先艾什泰哈齐公爵帕尔第一所写的圣咏集《天国和谐曲》,内含五十五首康塔塔,1711年印行于维也纳。

艾什泰哈齐·彼得的同名小说有近千页的篇幅,但他只为每句文字加上了序号,这些句子短至一行,长逾十数页,用史诗般的记述,描写其祖辈从奥匈帝国时代到匈牙利人民共和国期间的遭遇。此书出版后,他才得知已故的父亲曾为秘密警察充任线人,踏实肯干,工作积极,六亲不认,被他举报的坏分子中,不仅有众多姓艾什泰哈齐的远亲,还包括彼得的舅舅。震惊之余,他于2002年写出《修订版》(Javítottkiadás),作为《天国和谐曲》的附录,以工作笔记的形式,追述父亲的堕落,以及在面对历史真相与家族耻辱时的痛苦和反思:“看到他的手迹,我那么喜爱的字体,感到针扎似的刺痛。这是我曾经(而且依旧)为之骄傲的字体。关于字体的主人,我有许多话要说……”

足球母亲和足球弟弟

2008年,艾什泰哈齐出版了讲述母子关系的后现代小说《无艺术》(Semmimuvészet),次年竟然在德国获授年度最佳足球图书(Fussball⁃buchdesJahres)。

书中叙事者的妈妈以一种特殊的方式爱着足球,并用足球语言定义着她与儿子、甚至整个外部世界的关系。“她把我的成功翻译成足球的语言,这样她便能感受到其分量。”离开了足球语言,儿子就不存在,世界万物也将化为乌有。“我母亲整个六十和七十年代老讲法语。小家伙,即便是‘同志’,用法语讲出来也变得中听了。她滑入法语仿佛躲进地堡。不,地堡是更德国化的水泥掩体;语言的避难所相对轻薄,若有难临头,它可提供不了保护,既不能藏身,也无法护体。只要她一离开法语,就会马上进入足球。”

每到星期天,母亲都会早早离家去看比赛;她鼓励儿子走上赛场;她视前球员为友,即使知道其中必有告密者。五十年代,以普斯卡什为代表的匈牙利足球的辉煌,与以被绞死的纳吉为代表的匈牙利政治的黑暗形成了鲜明对照。足球帮助母亲熬过艰难时世,给她带来欢笑,亦助她尽力克服恐惧。

在实际的生活中,艾什泰哈齐·彼得最小的弟弟马顿(Es⁃terházyMárton)乃专业足球运动员,曾效力于希腊的AEK雅典队,并为匈牙利国家队打进过十一个进球。在代表匈牙利参加1986年墨西哥世界杯、在小组赛以二比零战胜加拿大的比赛中,艾什泰哈齐·马顿攻入了首球。

客文字争议

《法兰克福汇报》7月15日所刊艾什泰哈齐讣闻的标题,将他称为“装配大师”(MeisterderMontage),这里指的是他独特的写作手法:一段段文字的拼接、组装和剪辑,常常风格各异,出自不同的叙事者,甚至不同的作者。

正是后一点引起了争议,差一点让他吃到官司。

2010年2月,德国作家西格弗里德·高赫(SigfridGauch)终于公开发难,指责艾什泰哈齐从他1979年的小说《父亲的痕迹》(Vaterspuren)中剽窃了一整节,作为所谓的“客文字”,放进了《天国和谐曲》,成为近一页篇幅的第一卷第三百句。他还说,艾什泰哈齐的德文译者泰雷齐娅·莫劳“甚至懒得把这些文字重新译成德语,而是回我的书里,逐字逐句地扒走了全部文字”。

莫劳女士在两个月后的声明中辩称,过去三十年来,众所周知,“艾什泰哈齐的部分作品都在使用所谓借来的文字……这是他工作方法的一部分,”而她作为译者,“必须”使用德文原文而不能自行翻译。事实上,她本来已经译好了,但艾什泰哈齐提醒她,这个地方有必要使用原文。“对他来说,指明文本中的改写是非常重要的,这与假装没有改写截然不同。”她还指出,在发行《天国和谐曲》时,德文版出版商柏林社随书加印了一本小册子,将书中借用文字的出处一一列明,其中就有高先生的大名。

但是,另一位同代匈牙利作家福尔加奇·茹饶(ForgácsZsuzsa)在2007年发表的《再生产的艺术》(Avisszaadásmuvészete)一文中指出,艾什泰哈齐已经将这样一种完全不尊重作者、作品和他人感情的后现代引用方式引入了匈牙利当代文学,并使之形成了惯例。

匈牙利文学在线的文章援引福尔加奇女士的话说,所谓的“客文字”是站不住脚的,因为真正的客人理应得到适当的邀请,而不是剥夺其身份和人格。她还说,后现代主义者不是往往只强调文本的重要性而认为作家无关紧要吗,那么这样一本充斥着客文字的后现代小说不要署上作者的名字好了。

福尔加奇·茹饶特别指出,只有英文版的《天国和谐曲》在书中列出了引文的出处,匈文版则付之阙如。

读书报记者翻看英文版,第八百四十四页到八百四十六页上,确实有一份长长的致谢名单,但只有少数作家单独列出了书中引文的句子编号——如《天国和谐曲》第一卷里长达十二页的第一百四十三句,就是从美国小说家唐纳德·巴特尔梅(DonaldBar⁃thelme)那里摘来的——不过依旧没有写明原作的名称。

很多的奖

1989年后,艾什泰哈齐拒绝向国家索还已经充公的家族土地和房产。

读书报去年报道,他公开批评本国总理欧尔班·维克托操弄人民的受害者心态,限制新闻媒体,为害国家。

艾什泰哈齐生前获奖众多:国内如1986年的奥蒂洛·约瑟夫奖、1996年的匈牙利头号文学大奖科苏特奖和2001年的马洛伊·山多尔奖;国外如1999年的奥地利欧洲文学国家奖、2004年的德国书业和平奖和2009年的马内斯·施佩贝尔奖。

北京世纪文景公司出版过余泽民译艾什泰哈齐著《一个女人》和《赫拉巴尔之书》。

2014年,艾什泰哈齐出席了上海书展。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制