读书报记者康慨报道 一个是名震北欧的女权分子,一个是世人皆识的学院常秘,二十五年婚姻突然崩溃,嘴战不停,讼战不息,笔战不止。

两年前,伴随着满城风雨,瑞典学院院士和前常任秘书霍拉斯·恩达尔(HoraceEngdahl)痛苦而狂暴地结束了和赫尔辛基大学北欧文学教授、女权团体“八团”创始人之一埃巴·维特-布拉特斯特伦(EbbaWitt-Brattström)长达四分之一世纪的婚姻。

现在,六十二岁的维特-布拉特斯特伦和六十七岁的恩达尔几乎同时出书,延烧战火于纸上。

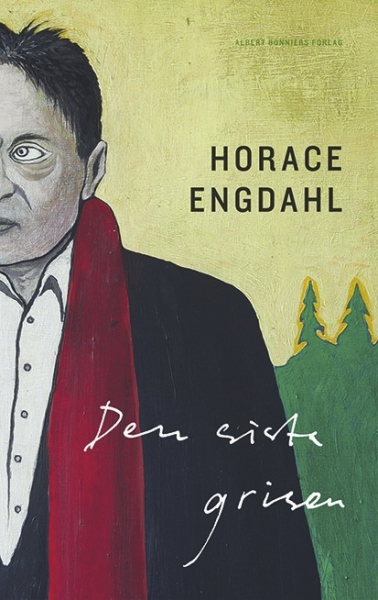

维教授斗志高昂的小说处女作《世纪情殇》(Århundradetskärlekskrig)已于本月出版,恩院士的离婚战败史沉思录《最后一头猪》(Densistagrisen)将在4月1日上市。

恩达尔告诉近日出版的《瑞典日报》,离婚有两种形式。甲离:夫妇平静分手,以后继续见面,形同朋友。乙离:无法遏止的仇恨,两口子打到最后一滴血。有人会问为什么?没有答案。恩达尔说,这是命。

他们属于乙离。

《最后一头猪》的封面出自大画家扬·霍夫斯特伦所作的肖像画。全书分两部分,第一部分由格言式的片断组成,有的短至一句话,反思了爱情和友情、男人和女人、嫉妒、钱、艺术和哲学。第二部分则是桥上男人一份漫长的独白,诚如在两性战争的尸山骨海中,站立着最后一头惨烈的公猪。

独白部分也是恩达尔所写的首部舞台剧本,将以《桥上的男人》(Mannenpåbryggan)为名,于2016/17年的冬天在斯德哥尔摩皇家剧院公演,擅长苦生的名演员约翰·拉贝乌斯(JohanRabaeus)扮演桥上男。

恩院士告诉《瑞典日报》的卡琳·通贝里,两性平等基于一种强迫人家接受的神话。如今,广大瑞典妇女已在社会的各个层面发起了挑战,瑞典男人却日益低调,无人倾听他们的声音,他们自己也搞不清自己是谁了,对男子气概充满了怀疑。

女很女。男已不男。

维特-布拉特斯特伦也认为,婚姻里的平等实乃虚假的神话,哪怕夫妇二人共同生活了半辈子,但曾经的恩爱终究变成了漫长的苦斗。出版商诺尔斯泰特声称,《世纪情殇》的诚实令人震惊。从书中残忍的、急智的、赤裸的、可怜的、无尽悲伤的夫妻对话,可以一窥这由伤而殇的婚姻生活:

他说:如果遗弃我,你以后只能怀恨终生。

她说:我认为不是你,就是我,有一个非死不可。

维教授的《世纪情殇》多以短句组成,借鉴了以瑞典语写作的芬兰作家玛尔塔·蒂卡宁(MärtaTikkanen)1978年影响甚大的同名之作。

无论如何,恩达尔说,他对争论从来不感兴趣。

“卡琳啊,”他对通贝里说,“听我说,如果你在争论当中赢了,你也就丢人现眼了。”如果输了,还能带着尊严走开。但最好啥也别说。恩院士的榜样是在彼拉多面前受审的耶稣——“耶稣仍不回答,连一句话也不说,以致巡抚甚觉希奇。”

埃巴·维特-布拉特斯特伦言辞犀利。读书报去年五月报道,她在瑞典《每日新闻报》刊文,指责旅瑞挪威作家卡尔·奥韦·克瑙斯高和瑞典名作家斯蒂格·拉松(StigLarsson)对幼女有特珠偏好。她说,自1979年拉松出版处女作《孤僻症》(Autister⁃na)起,“文学恋童癖已经成了瑞典的高雅文化”,而克瑙斯高堪比拉松的挪威门徒,对幼女心怀幻想。当拉松对阴道的pH值津津乐道,而克瑙斯高对“大如苹果的乳房”情有独钟时,他们似乎在隐藏更不可告人的欲望。

什么意思?通过对克瑙斯高所著自传体小说《我的奋斗》的文本分析,维特-布拉特斯特伦教授一语惊人地指出,克瑙斯高的妻子琳达·博斯特伦实际上是作为一个沉默的伴侣,出现在她与卡尔·奥韦及其同性密友盖尔之间的三角关系之中。学者伊芙·科索夫斯基·塞奇维克(EveKosofskySedgwick)说得好,女性角色不过是为男人之间的这种欲望所找到的(异性恋的)伪装。

像维特-布拉特斯特伦一样,霍拉斯·恩达尔也是文学学者和批评家,1997入选终身制的瑞典学院,坐十七号席,自1999年至2009年间担任院里的常任秘书,做新闻发言人的工作,2008年公开抨击美国文坛,称美国文学过于孤立,过于自闭,翻译引进得不够,没有真正参与广泛的文学交流,“无知者自缚”。

在他之后的两任常秘是十号席的彼得·恩隆德和七号席的萨拉·达尼乌斯——1786年建院以来的第一位女常秘。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制