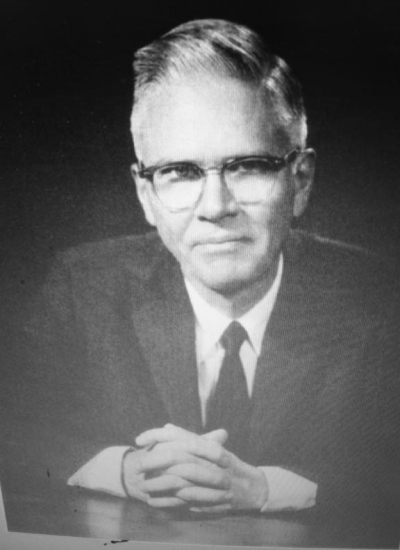

顾立雅(Herrlee GlessnerCreel,1905—1994)是20世纪美国最著名的汉学家之一。他去世后,其弟子芮效卫(DavidT.Roy)在讣文中这样评价老师的一生:“他的去世标志着一个时代的结束。他是早期中国文明研究的大师,美国汉学界公认的元老。他将芝加哥大学建设成为东亚研究的重镇。他在早期中国文明这一重要学术领域所产生的重大影响,在汉学史上罕有其匹。”(“HerrleeGlessner Creel”,TheJournalofAsian Studies, Vol. 53,No.4,p.1356)另一位学生钱存训在纪念文章中称顾立雅为“美国学术界最早对中国语言和文化作精深研究的一位启蒙大师,也是西方研究中国古代史的权威汉学家”。(《美国汉学家顾立雅教授》,《文献》1997年第3期,第243页)顾立雅一生与中国学人交往密切,特别是在其早年求学的时代。

1

顾立雅在北京留学期间(1932—1936)曾向众多中国学者请教,从1936年出版的《中国之诞生》(TheBirthofChina)一书的致谢名单中可以看到如下学者的名字:傅斯年、李济、董作宾、梁思永、郭宝钧、徐中舒、陈寅恪、顾颉刚、容庚、孙海波、唐兰、汤用彤、袁同礼。此外他和杨树达、钱穆等也有所交往。杨树达1934年9月7日日记写道:“刘子植(节)招饮。遇美国人顾立雅,能操中语。”(《积微翁回忆录》,北京大学出版社2007年版,第61页)在所有中国学者中,顾立雅最感谢的是他在哈佛大学的老师梅光迪。正是依靠梅光迪的介绍和推荐,顾立雅才得以结识这些在北京的中国一流学者。

梅光迪(字迪生,又字觐庄)1890年生于安徽宣城,早年求学于安徽高等学堂、上海复旦公学。1909年考入清华留美预备学校,两年后赴美入位于麦迪逊的威斯康辛大学学习(1911—1913),后转入芝加哥的西北大学研读(1913—1915),获硕士学位。1915年9月入哈佛大学继续深造(至1919年),在哈佛期间曾与胡适频繁通信讨论白话文学问题。1919年回国后执教于南开大学(1919—1920)。1920—1924年梅光迪在南京高师英语系(后东南大学西洋文学系)执教,任教授、系主任,其间与吴宓、刘伯明、柳诒徵等创办思想文化批评杂志《学衡》。1924—1936年,梅光迪在哈佛大学教授中文,并帮助筹建中文图书馆(1932年曾短期回国执教于南京中央大学)。1936年从哈佛回国后执教于浙江大学,抗战爆发后随浙大一路迁移直至贵州。1945年底因病在贵阳去世。

梅光迪是顾立雅在哈佛进修(1930—1932)时的中文老师,曾经给顾很多的指导和帮助。顾立雅晚年回忆说:“刚到哈佛时,我很期盼跟随梅先生学习中国的传统学问,但他当初并没有把我放在眼里,第一个月的课让我仿佛堕入五里雾中。一个月结束的时候,他对我说:‘好,你坚持下来了,现在让我们开始学习吧。’在接下来的两年中,我在他的指导下阅读了大量文献,速度之快让我筋疲力尽。”(“OntheBirthofThe Birth ofChina”,EarlyChina12,p.2.)但这无疑为顾立雅打下了良好的文献基础。

进修期间顾立雅撰写了《孔子与荀子》(Confucius andHsun-Tzu)、《孔子是不可知论者吗?》(WasConfuciusAgnostic?)二文,发表时他特别说明梅光迪曾帮助疏通字句,通读初稿并给出修订的意见。此后两人一直保持着联系。1945年梅光迪去世后,顾立雅专门写了一篇纪念文章《梅迪生——君子儒》,并以中文的形式发表在《思想与时代》第46期(1948年)上,其中有一段是这样写的:“他而且宽宏大度,当一九三二年我到中国去,他带着家小从南京到上海来迎接,同我在海船上晤面,以后便介绍我认识了南京方面许多学者,又写了好几封信给我,得有机会和北平的通儒见面。”由此可以知道,1932年顾立雅前往中国之前几个星期,梅光迪刚好短暂回国执教于南京中央大学。梅不仅亲自去上海迎接顾,而且还将他介绍给自己在南京的朋友。在顾立雅北上时又写了若干介绍信,让顾得以更快地和北京的学术界取得联系。

顾立雅在北京期间最主要的指导者是刘节。刘节(1901—1977)号子植,浙江永嘉人。1928年从清华大学国学院毕业后到天津大学任讲师,1930年任河南大学文学院教授,1931年任北京图书馆金石部主任,1935年到燕京大学任教。抗日战争爆发后他曾在上海大夏大学、宜山浙江大学任教,后又到成都金陵大学文化研究所工作。1946年他到广州中山大学任教,直到1977年去世。刘节是研究先秦史的著名学者,在古文字、古地理、史学史等领域均颇有建树和影响。顾立雅跟随刘节主要是研修金文,前后有两年时间。他在写于北京的一篇英文论文中特别向刘节致敬:“刘先生是北京图书馆金石部主任,是屈指可数的金文专家。在最近的两年中,每周我们都讨论两次,每次他都以渊博的学识给予我指教,而从不索取任何回报。我想借此机会向他致以深深的谢意。”(“BronzeInscriptionsoftheWesternChouDynastyasHistorical Documents”,Journalofthe American Oriental Soci⁃ety,Vol.56,No.3,p.335)

顾立雅在北京期间还得到过古文字学家孙海波的帮助,在他撰写《释天》一文时,孙海波将自己尚未出版的《甲骨文编》手稿(后于1934年由燕京大学出版)借给他参考,使他立刻获得了两条重要信息:“甲骨文中有天字。其字共见十二次。”(《燕京学报》第18期,第60页)

顾立雅留学期间曾多次前往安阳等地进行实地考察。他到北京不久就结识了董作宾、李济、梁思永等学者,而他们正是安阳考古挖掘的主要领导人,这无疑为顾的考察提供了诸多便利。顾立雅特别有幸参观了1935年春第十一次挖掘——侯家庄西北岗第二次挖掘,这次被李济称为“我们田野工作的高潮”的挖掘持续了97天(1935年3月10日至6月15日),其间吸引了不少学者来参观,包括由傅斯年陪同前来的著名法国汉学家伯希和(PaulPelliot)。顾立雅是1935年5月去侯家庄的,主持这次田野工作的梁思永热情地接待了他,并向他解释挖掘出来的头骨的特点,顾立雅由此得出这样的结论:“现有的证据表明,从新石器时代到现在,生活在北方的中国人属于同一个人种,从他们的头骨看不出任何其他人种对这一地区的入侵。”(《中国之诞生》英文版,第51页)离开安阳后,顾立雅又到了开封,参观濬县出土的周代文物。1932—1933年,在郭宝钧的主持下,河南省考古队对濬县辛村卫国墓葬进行了两次挖掘,这是我国首次发掘周代墓葬。郭宝钧的发掘报告直到1936年才发表(题为《濬县辛村古残墓之清理》),但在顾立雅去参观时毫无保留地将自己的发现和见解和盘托出,让顾立雅获益匪浅。中国学者给予顾立雅的无私帮助是中美学术交流史的佳话。

2

作为哈佛燕京学社派遣的留学生,顾立雅和燕京大学的不少学者都有交往,其中与顾颉刚的关系颇为密切。《顾颉刚日记》中多次提到顾立雅,仅1935年就有十次之多:

1935年1月6日:点顾立雅文,未毕。

1935年2月26日:看顾立雅所作《释天》一文。……写顾立雅信。

1935年6月3日:访顾立雅,亦遇之。

1935年6月17日:到顾立雅处,晤之。……天津女师齐院长来平聘教员,予因以四人荐:闻在宥(国文)、蒙文通(中国史)、顾立雅(西洋史)、顾立雅夫人(音乐)。

1935年7月13日:今午同席:顾立雅夫妇、寇恩慈女士、煨莲、予、元胎、八爰(以上客)、希白夫妇(主)。

1935年10月4日:顾立雅来。1935年10月5日:写齐璧亭快信,为顾立雅事。

1935年10月14日:顾立雅来。

1935年11月3日:到于思泊,王姨母,福开森,顾立雅四家,均遇之。

1935年11月22日:到顾立雅处,晤其夫人。

从日记中可以得知,顾立雅的《释天》一文是经过顾颉刚审阅后发表于《燕京学报》第18期(1935年12月)的。另外,顾颉刚曾推荐顾立雅夫妇去天津任教,但未果,主要原因应该是顾立雅1935年下半年正忙于写作《中国之诞生》一书。

顾立雅在北京的1930年代正是中国学术的黄金时代,他亲身感受到了古史辨派的巨大影响,作为该派领袖的顾颉刚成为他经常引用的对象。如在《原道字与彝字之哲学意义》(载1933年《学衡》第79期)中,他一开始就引用了顾颉刚关于《尚书》二十八篇中只有十三篇可信的观点,这个观点见诸顾颉刚《论今文尚书著作时代书》一文,顾颉刚将《尚书》二十八篇分为三组,认为只有第一组十三篇“在思想上,在文字上,都可信为真”。这十三篇是:《盘庚》《大诰》《康诰》《酒诰》《梓材》《召诰》《洛诰》《多士》《多方》《吕刑》《文侯之命》《费誓》《秦誓》。(《古史辨》第一册,第201页)后来顾颉刚的观点又发生变化,顾立雅有幸亲耳聆听,并记在《释天》一文中:“《古史辨》第一集顾颉刚先生谓《盘庚》为商书中之唯一可信者,至于近年,顾氏之意见已与前日不同。顾氏曾与余言,《盘庚》乃周初人所作,至东周以后曾经学者所修改,则《盘庚》亦非商代文字。”(《燕京学报》第18期,第63页)

关于顾立雅和顾颉刚的交往,海伦·斯诺(HelenF.Snow,埃德加·斯诺夫人)的回忆录中有这样的记录:“顾立雅对古代和孔子十分崇拜。我记得有一天,我请他和顾颉刚一块吃午饭,因而引起一场激烈的争论。……顾颉刚这个批判性的学者是我们在中国结交的最有吸引力的朋友之一,他的思想诚实正直进步——这在中国尤其罕见。”(《旅华岁月》,华谊译,世界知识出版社1985年版,第86页)顾颉刚对中国古代文化的批判态度显然是他和顾立雅争论的焦点,但学术观点上的争论并不妨碍他们之间的友谊。

3

虽然现在已经难以考证当年梅光迪的介绍信都写给了哪些北京学人,但其中之一一定是他的老朋友吴宓。1921年吴宓从哈佛回国后任教于南京东南大学,曾和梅光迪等人一起创办《学衡》。1924年吴宓离开南京赴沈阳,执教于东北大学。1925年清华学校改办清华大学后,吴宓很快来到北京,出任清华大学国学研究院主任。此后直到抗战爆发,他一直是北京学术界的活跃人物。

1932年顾立雅到北京后不久,吴宓就在他主持的《大公报·文学副刊》(9月26日)上发表了《顾立雅论中国人之宇宙观》一文,热情地评介顾立雅的第一部著作——《中国人的世界观》(Sinism:AStudy ofthe Evolution oftheChinese World-View,1929年版):“顾君以为中国古人,在佛教未传入及未受任何外国影响之前,已自有其特殊之宇宙观。此可称为‘中国教’或‘中国人之精神’,顾君特造Sinism一字以名之。此种宇宙观,乃古代中国农村生活经济之产物。其视宇宙乃和谐而有规律之整体,人为宇宙之一部,故人生亦和谐而有规律之整体。宇宙与人生,实谐和一致而互相影响者。然宇宙人生皆非静止而运行不息,宇宙人生乃是一种历程而非一个境界,长久进化以企于无穷。故宇宙人生至善之‘和’,乃如一机器之各部协调按照规律而运行工作。以是,阴阳之外更有五‘行’,而宇宙之本原及人生之究竟曰‘道’。道即自然之法则,亦即天理天运天命。人能行道,即与宇宙和谐而完成其在宇宙中一部分之职务,即得幸福。惟自实际人生言之,社会亦宇宙之一部,故社会亦为通体和谐而按照规律运行不息之一大组织。其组织如纲在网,如臂使指,封建实本此意。而帝王为社会之中心,王者之职务厥为行道,即整理人事使与宇宙之运行相因应而共和谐是也。又农民多守旧,故众咸信古之王者实有顺天理而能行道者。以上乃中国古人共具之观念。而孔子、老子、墨子之教所从出之源泉也。”吴宓认为顾书的价值不仅在于考据,更在于义理,因为“西人论述中国事,不难于材料之搜罗普遍,而难于义理之体会精微”。所以伯希和等法国学者的考据虽然可贵,但在吴宓看来,更可贵的是像顾立雅那样把考据与义理结合起来,以一种了解与同情的态度来研究中国文化的真象。伯希和是当时西方汉学界的领袖,而顾立雅才是一个初出茅庐的年轻人。吴宓的评价虽有溢美之嫌,但顾立雅的汉学研究才华在早年已显露无疑,加上四年北京时期的学术淬炼,他成为美国和西方汉学的领军人物只是时间的问题了。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制