最早知道杨小佛先生是在15年前。那时,我正在为群众出版社写《民国大案》,其中一篇文章便是《杨杏佛喋血法租界》。所有的文字都是依据资料写成的,但资料和文字也能带动情感。当写到杨杏佛被刺杀时所做的唯一一件事就是用自己的身体救下儿子时,我深切地感受到什么叫父子情深。与此同时,我迫切地想知道:这一案件的具体细节和背后真相究竟如何?杨小佛后来怎么样了?我需要的不仅是资料,最好还有当事人的回忆。

此后,杨杏佛一再成为我写作的对象。2010年出版的《人生本不苍凉——民国十六名士写真》中,我写了《杨杏佛:“为人权流血第一人”》一文;2013年出版的《为了美好的中国——民国志士的探索与奋斗》中,我写了《杨杏佛:为了“科学救国”》一文。自然,他的儿子杨小佛也总被提起。

在多年的关注中,我终于打听到杨小佛的地址,然后将我的文章寄给他。他很快回信,对我的文章做了肯定,并欢迎我去上海。2013年8月,当我去上海参加《为了美好的中国》新书发布会的时候,我有机会见到了杨小佛先生,并在他家附近旅馆住下,做了几天认真的采访。当时的打算是马上就整理出一本口述历史的图书,但很多事其实并不像想象中那么容易。直到两年多后的今天,我才终于将采访的内容整理出来,而这里发表的,是其中的部分内容。

“父亲被刺杀时扑到了我的身上,保护了我”

读书报:杨老您好,以前我写令尊杨杏佛先生的文章时,印象很深的就是当他被军统特务刺杀时,您正好和他在一起。在枪声响起后,他唯一去做的事情就是迅速把您压在他的身下,保护了您。这种父子深情令人感动。您还记得当时的具体情形吗?

杨小佛:那是1933年6月18日发生的事情,当时我15岁了。6月17日下午,父亲对我说,明天要带我出去骑马。我很高兴。当时我父亲和母亲刚刚离婚不久,我和母亲住在一起。6月18日一大早,我就从霞飞坊家中走到父亲那里,见到他时,他已经穿好马裤和夹克衫在等待了。父亲喜欢骑马,也喜欢带我出去玩。大概是七点钟左右,我们乘上一辆敞篷车出发。父亲可以用的有两辆车,这辆敞篷车一般是接客人用的,他自己很少用。那一天很奇怪。我父亲要坐车出去,但他常用的那辆车被蔡元培的车挡住了路。蔡元培的车在那儿,但司机不在。我父亲就说,那就坐敞篷车吧。这肯定是军统特务做了手脚。敞篷车没有车窗,他们刺杀时就方便了。

读书报:军统特务肯定是事先做了很多工作。

杨小佛:是。军统特务是很动脑筋的。和刺杀史量才一样,都是预谋很久的。一般都要做两个月的准备。出事时,敞篷车的司机也中了枪,跑着找另一位司机去医院了。我父亲扑在我的身上,把我压住保护我。他中了两枪,一枪在腰上,一枪在心脏,都是要害处。

读书报:您当时是什么反应?

杨小佛:当时的枪声很厉害,就在耳边响,我以为是车胎炸裂,刚要探头外望,又连连听到更响的爆炸声,我受不了。我小时候治病做过全身麻痹,有后遗症,一听到巨响,耳朵就受不了。所以当时也是突然感到一阵眼黑,到第三枪的时候我就晕过去了。

读书报:后来是谁把你们送到医院的?

杨小佛:是一位白俄人开车送到公立医院的。当时这个白俄人在楼上看到了,但特务们开枪的时候,他也不敢下来。等特务走了,他下来,车钥匙还插在车上,他就送我们去了医院。到了医院,医生们在做礼拜,延误到九点钟才给我父亲看,耽误了治疗。其实,就是不耽误,也不行,因为我父亲是在要害处中的枪。我也中了一枪,但我不知道。我在医院的院子里坐着,有一位护士问我:“你受伤了?”我说:“没有啊。”她说:“地上都是血。”这时候我才看到自己在流血,才感到疼。

读书报:是因为紧张?

杨小佛:是紧张的缘故,不知道疼了。然后他们就给我治疗。传说特务们还要对我动手,法国巡捕就开始保护我。我当时所上的中学不在租界内,他们就说,还是到租界找个学校上,这样安全点。然后,我就到法租界上学。

读书报:当时你们被送到哪个医院?您还记得在医院的其它情况吗?

杨小佛:那个医院叫金神父路广慈医院。到了医院,父亲被抬到外科室,躺在床上等医师急救。等到九点多,天主堂的礼拜结束,才来了一位医师。他翻了翻父亲的眼皮,稍作检查就走了,事后宣布父亲伤在要害,已经无法抢救。

还有一件事,我们到医院后没多长时间,法捕房探员送来一名受伤者,血流满面,说是凶手之一,因行刺时被同党误伤足部,行动不便,逃到环龙路(今南昌路)钱家塘弄口又被指挥者当头一枪,企图杀人灭口。那个凶手虽然被注射了强心针,但没有问出口供,延续到下午就死了。

我因腿部受伤住院治疗约一个月。住院期间,法捕房派探员日夜看守我的病室,每班至少有两人,出院后仍派一名探员驻守我家,一个月以后才撤去。

杨杏佛被蒋介石刺杀的背后原因

读书报:您父亲不只是中央研究院的总干事,更是中国民权保障同盟的总干事。您是不是也能接触到“同盟”的一些活动?

杨小佛:接触过几次。1933年寒假的前几天,我父亲到南车站大同附中宿舍来接我回家,并叫我收拾行李一起去北平。我们先乘火车到南京,在成贤街中央研究院总办事处住了一夜,然后过江换乘津浦路蓝钢车北上。这次父亲北上,名义上是视察院务,因为中央研究院有历史语言、地质、心理等研究所在北平,但实际上是去发展“同盟”的北平分会和营救关押在北平的一些政治犯。到北平后,我们住在东长安街中央饭店,共耽搁了十几天。父亲每天接触的人很多,大都是文化教育界人士,有唐钺、傅斯年、陶孟和、梅贻琦等等。我现在只记得两件事:父亲曾命我送一叠空白入会志愿书给陶孟和;一天深夜,他去顺承王府找张学良,洽谈释放政治犯的问题。

读书报:从资料上看,事发前,蒋介石不只是威胁过您父亲,还派蓝衣社的特务寄恐吓信给宋庆龄、蔡元培,但为什么最后刺杀的是您父亲呢?

杨小佛:因为我父亲是总干事。把别人杀了,“民权同盟”的工作还可以开展。杀了我父亲,“民权同盟”就无法展开工作了。恐怖信件发了三封,一封给蔡元培,一封给宋庆龄,一封给我父亲。蔡元培当时年龄也大了,孩子还小,我父亲和宋庆龄为了保护他,就请他写了一封辞职信。在回答记者时,我父亲就说蔡元培已经与“民权同盟”没关系了,就是要借此告诉蒋介石,告诉特务。后来有人说蔡元培退缩了,其实不是。

1933年四五月间,父亲曾得到南京友人的劝告,暗示其有被捕的可能,叫他不要去南京,以免发生意外。但他照旧每隔一两星期到南京中央研究院总办事处去工作。国民党政府表示要给父亲一个名义出国考察,使他脱离国内的活动,但他没有同意。这样子,蒋介石就动了杀心。

蒋介石要杀谁,是一定要杀掉的。后来史量才也被暗杀了。军统特务的计划是很周密的,他们一般两个月之前就做准备。刺杀我父亲,本来是要在前一天行动的。当时法租界巡捕很多,他们就没下手。

在蒋介石想刺杀的人当中,只有邹韬奋及时离开了。当时是史量才告诉他的,要邹韬奋赶快走,又问邹韬奋有没有钱,邹韬奋说有。当时办生活书店,利润很大,所以在钱的方面没什么问题,马上就离开了,一直到了美国。

读书报:您父亲被暗杀,这在民国时期是一个重要案子,当时是怎么处理这件事的?

杨小佛:父亲的遗体当日被送到胶州路万国殡仪馆。6月20日大殓,一个月后,由中国科学社在霍必兰路永安公墓举行公葬。

父亲被暗杀后,国民党演了一出贼喊捉贼的把戏,上海市长吴铁城照会法租界当局,限期破案,缉拿凶手,最后不了了之。上海各报连日刊登有关此案报道,有的表示愤慨,有的暗示主使有人。

后来听父亲的朋友说,我父亲被害,固然由于他积极参与“同盟”活动,但也与两年前撰写《中国共产党的现状》有关。

读书报:是那篇先用英文撰写的文章吗?

杨小佛:是。当时我父亲是中央研究院的总干事,蒋介石第五次围剿,共产党撤退了,蒋介石就叫我父亲去,写点文字出来。我父亲写的是《赤祸与中国的存亡》,赤祸就是共产党呀,对于蒋介石,这个题目还可以。但是里面的内容不对了,内容原来写的是英文,英文的名字不是《赤祸与中国的存亡》,是《中国共产党的现状》,“Thepresentof Chinese commusite”,这篇文章刊登在英文报纸《字林西报》上。蒋介石不懂英文,起初是不知道的,可后来中文的《赤祸与中国的存亡》出来了,还印了个小册子,蒋介石一看就气得不得了,说我让你写文章,可你这不等于出卖我吗。我父亲在这篇文章里讲共产党的作风,没有讲共产党不好。蒋介石因此不高兴了,说你怎么写共产党没有什么不好呢。

读书报:那次是去哪儿呀?

杨小佛:江西。第五次围剿那个地方。蒋介石跟我父亲也是很熟的。北伐的时候,我父亲是孙中山丧事筹备处的总干事,他那个楼上也是个小洋楼的阁楼,上面放了个电台。电台就是用来通国民革命军的,我父亲把北伐的情况通过电台告诉蒋介石。军阀孙传芳知道这个事情,把这个电台找到了,就想抓我父亲。但是孙传芳自己不能在租界抓人,于是通过法国巡捕把我父亲抓进巡捕房,然后再引渡过去。当我父亲还在巡捕房的时候,有人已经将这件事报告给宋庆龄,宋庆龄当即找了著名女律师郑毓秀,到法租界交涉,我父亲很快就被放了出来。如果引渡过去,孙传芳也是要杀人的。

读书报:您父亲遇到的危险真是很多。

杨小佛:是。杨虎也抓过我父亲,也是要杀,结果被上海的外交特派员看到了。他跟我们住在一个地方,他就说,这不是别人,是杨杏佛呀。杨虎只好说是误会,放出我父亲。我父亲有过多次危险,但是他不怕,他还是要走这条路。

“我的父母是一对欢喜冤家”

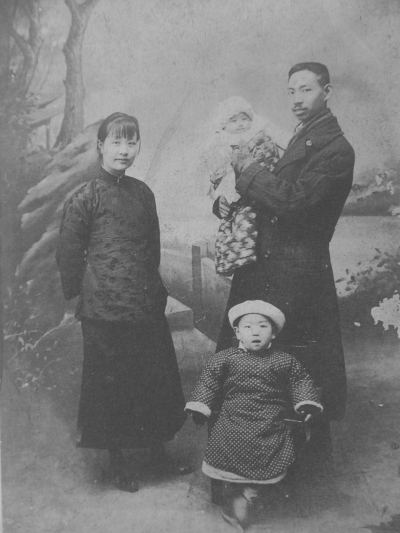

读书报:在《啼痕》一书中,我看到了您父亲、任鸿隽还有您母亲赵志道在美国留学时的一张合影。当时第一感觉就是,您母亲真有气质,而且是个现代女性。请您谈谈您父亲遇害后您母亲的情况。

杨小佛:他们当时已经离婚了,但一直来往。父亲遇害后,我母亲当然很痛苦。

读书报:他们不是自由恋爱的吗?

杨小佛:是。在美国留学时他们走到了一起。

读书报:成立中国科学社、创办《科学》杂志,也是那个时候的事情吧?

杨小佛:是,成立中国科学社,办《科学》杂志,都是为了科学救国。他们这一批留学生到了美国后,会很自然地将美国的先进科学与中国的情况做对比,产生科学救国的理想是很自然的。《科学》月刊是中国第一份综合性科学杂志,我父亲担任编辑部部长。父亲是一个讲求效率的人。他与胡适、胡明复、赵元任、任鸿隽等留美学生发起组织中国科学社时,一方面参与科学社的社务和《科学》杂志的编辑工作,一方面从事翻译著作的工作。《科学》杂志最初十几卷中每期都有他的文章。他对新鲜事物的接受能力非常强。1921年《科学美国人》杂志刚刚发表《爱因斯坦相对说》一个多月,我父亲就将此文翻译成中文,这是中文介绍相对论最早的文章了。他也喜欢写科学家的传记,写过《牛顿传》《詹天佑传》。后来,他也经常给我讲科学家的故事。

读书报:那时候去美国留学的女学生很少,您母亲怎么去的?

杨小佛:这与她的家庭有关。我外祖父赵凤昌是个痛恨慈禧的新派人物,我母亲可能也受了他不小的影响。1911年武昌起义的消息传到上海时,我母亲在中西女塾念书,她马上与几个同学秘密参加张竹君医师领导的救护队,决定乘船赴武汉战地。外祖父赵凤昌知道此事,不仅不阻拦,还赶到船上,带来衣物送行。只是,当她们到达时,战事已停,只好返回上海。可是回来以后,她却因擅离学校而被开除。在这种情况下,外祖父同意母亲赴美留学。

母亲赴美后在孟河女子大学就读。那是一所生活条件较好的学校,费用略高,但当年银价高,银元9角可兑美金1元,自费留学并不困难。母亲在那里读了五六年书,结识了父亲杨杏佛并相爱。他们的学校各处一方,两人经常互写书信,还以诗词抒情,假期中与中外同学组织野餐和旅游,整个留学生生活相当罗曼蒂克。我母亲家境富裕,我父亲他们办杂志时缺钱时,我母亲还资助他们。

读书报:他们好像就是在美国结婚的?

杨小佛:父亲和母亲是在美国登记结婚的,不过当时也没有办什么仪式。1918年他们回国后,马上补办正式婚礼。

读书报:这么说,您父母的感情应该是非常好的。可是他们怎么又离婚了?

杨小佛:他们是一对欢喜冤家,一会儿吵架,一会儿恩爱,前者多于后者。

我父亲回国后,先在汉阳铁厂工作,担任会计处成本科长。他实在看不惯工厂不把工人当人的管理方式,所以不到一年就辞职,前往南京高等师范任教,我们全家也就搬到了南京石板桥2号。条件好一些了,父亲就把杭州的祖母和六姑母接来一起生活。母亲个性强,脾气不好,也不善持家,更不会侍奉婆婆。婆媳间矛盾不断加深,后来祖母住到尼姑庵里面,父母为此经常吵架。他们的同学、友人都劝母亲出去工作,但母亲搞不好人际关系,始终拒绝出外就业。父亲对学生很好,学生们常来我家向父亲请教,久而久之,他们知道了我父母吵架的内情。有一位学生还以江红蕉的笔名写了一本小说《灰色眼镜》,就是以描写我家矛盾为主要内容。

人家说父严母慈,我们家不是。有时候父亲在外面公开请客,母亲也会在大庭广众之下指责父亲,往往让父亲下不了台。后来父亲忍无可忍,宣称“不自由,毋宁死”。他还专门找了一个律师,要和我母亲离婚。

读书报:您母亲同意了?

杨小佛:第一次谈话,她坚决不同意离婚。她说,脾气不好、夫妻吵架,几乎家家都有,这不是离婚的理由。

读书报:后来怎么同意的?

杨小佛:是那个律师采用了激将法。他对我母亲讲:“我晓得了,离婚在中国对女同志、妇女是不利的,会说你生活有问题。”结果我母亲被他一激,十分气愤,就说:“有什么不利的?我不怕这个,这有什么?我从来不做男人的寄生虫,离就离吧,看看我如何自立!”本来这个协议离婚她不肯签字,结果就这样签了字。那个律师叫吴经熊,是上海很有名的律师,后来到台湾去了。

读书报:离婚以后,您父母还来往吗?

杨小佛:经常来往。离婚分居后,父亲经常来探望我们。这个时候,父母之间既没有经济纠葛,也没有感情冲突,反而能和谐相处了。他们的谈话内容也转到了社会活动和工作上。我呢,平常和母亲住在一起,星期天和寒暑假就到父亲居住的地方玩耍,父亲外出访友、讲学的时候,也常常带着我。

父亲出事后,母亲送了一幅挽联,就是这些文字:“当群狙而立,击扑竞以丧君,一暝有余愁,乱沮何时,国亡无日;顾二雏在前,鞠养犹须责我,千回思往事,生离饮恨,死别吞声。”

外祖父赵凤昌促成了民国的正式建立

读书报:您的外祖父赵凤昌是中国近代史上的一位重要人物。十几年前我写《张之洞传奇》时,便知道他是张之洞最亲近的幕僚之一,后来又是张之洞在上海的代表,可惜当时找不到他多少资料。

杨小佛:外祖父赵凤昌确实深受张之洞的信任。张之洞担任两广总督、湖广总督期间,赵凤昌是张之洞的机要文案,很多事情都由他来处理,所以就有“两广总督张之洞,一品夫人赵竹君(赵凤昌字竹君)”的说法。1893年,有个叫徐致祥的大理寺卿弹劾两广总督张之洞、湖北布政使王之春、候补直隶州知州赵凤昌。这三人当中,徐致祥主要弹劾的对象是张之洞,但受理此事的刘坤一采取了舍卒保帅的做法,只是把赵凤昌的官职免去,张之洞、王之春都没有受任何处分。这件事张之洞心里很清楚,他与赵凤昌的关系仍然十分密切,不仅为赵凤昌找了一个武昌电报局的挂名差事以维持生活,还派赵凤昌驻上海办理通讯运通业务。就像你刚才说的,他成为张之洞在上海的代表。在那个时候,赵凤昌就决定以上海为家。因为他知道租界是清政府权力管不着的地方,既安全又清静,所以就在公共租界购地十亩建了英式楼房,并定名为惜阴堂。此后,不少重要的事件都与惜阴堂有关系。

读书报:研究近代史的人都知道,赵凤昌还有“民国产婆”这样的称呼,是因为他在清朝灭亡之际,在自己的住所惜阴堂促成了南北和谈,而南北和谈的成功又促成了民国的正式建立。请您谈谈当时的具体情形。

杨小佛:那是1911年年底的事情。辛亥革命爆发后,各省纷纷响应。当年11月4日,上海光复。12月,南北议和在上海市政厅举行,但幕后的秘议都是在惜阴堂。孙中山与赵凤昌本不相识,但革命党人中不乏张之洞新军或书院中出来的,比如黄兴就曾在张之洞举办的两湖书院就读,有利于他日后与赵凤昌、张謇、庄思缄等人交往。而北方的总代表唐绍仪也与赵凤昌非常熟,他到上海后住的沧州饭店,就在惜阴堂附近,来去十分方便。此时,张之洞已死,临死前他认为清廷的国运已尽。赵凤昌也对清廷的新政改革失望了,表现出倾向变革的立场,加上他联系广泛,称得上南方士绅的代表,又善于调解各种意见,所以惜阴堂竟成为各方人士共商大局的场所,先是江浙立宪派的活动中心,等各省都督府代表联合会在上海成立后,黄兴、宋教仁、章太炎、陈其美、李烈钧等革命党都督和将领先后造访惜阴堂,与赵凤昌、张謇、李平书等立宪派中坚、地方名流共商军政大事。南北议和在上海举行时,孙中山也从海外回到上海,第二天就到惜阴堂看赵凤昌,此后又多次去那里商量统一建国事宜。南京临时政府成立后,南北双方代表同样以惜阴堂为幕后议和地点。从一些档案中可以看出,赵凤昌是参与南方决策的人物。从他与袁世凯以及伍廷芳的往来信函中能够了解,他可以向南方议和代表伍廷芳发放全权文凭,也直接与袁世凯商询召集民国议会问题。不过,他的主要角色还是南北争议的调解人。南北双方在惜阴堂定下了清廷退位后袁世凯担任大总统的密约,但随后在第一届责任内阁的人选上产生分歧。孙中山坚持内阁总理必须由同盟会员担任,以此限制袁世凯的权力。袁世凯则坚持由唐绍仪担任,双方互不让步,形成僵局。在这个时候,赵凤昌提出一个双方都能接受的建议。就是先让唐绍仪加入同盟会,然后再担任内阁总理。这个建议使双方都能接受。孙中山与黄兴都极表赞赏,当即欢迎唐绍仪入党,同时决定请唐绍仪担任国务总理。这样的例子还有一些。总之,在南北议和上,赵凤昌和惜阴堂确实发挥了很大的作用。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制