五千年文明看山西,这句话绝非宣传之语。如果说,地下文物陕西为全国之最,那么,地上文物山西则为全国之最,这大概已是一种共识。古代关隘,则是山西地上文物的重要的组成部分。因了与中国古代文明中心陕西、河南、北京为近邻,也因了地处农耕文明与游牧文明冲突的最前沿,为了出行,也为了自卫,山西的古代关隘之多恐怕在全国是首屈一指的。如果说,蓝色的海洋是商业文明的载体,黄色的土地是农耕文明的载体,大河是大河文明的载体,草原是游牧文明的载体,那么,关隘,则是山地文明的重要载体之一。只是,我们一向重视的是“黄与蓝的交响曲”,山地文明则像散落在山西各地的古代关隘一样,是被弃置、冷落了。但是,在新旧急剧交替的变革时代,旧的事物的消失虽然是必然的,但却依旧引发我们的怀念和凭吊,散落在山西各地的古代关隘的命运也是这样。

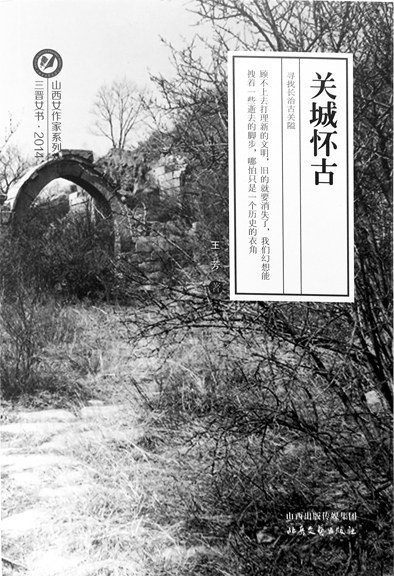

因了山西古代关隘的被人遗忘,王芳的这本《关城怀古》是从寻找的视角开始对这些关隘的评介的。对每一个关隘,作者都从寻找前的期待写起,然后写她们怎样或乘车或步行,期间也曾迷途,也曾错路,但山重水复疑无路,柳暗花明又一村,一步步地,她们终于来到了魂牵梦绕的古代关隘面前,然而,关隘或破败、或消失、或旧貌换新颜,令她们沮丧、失望、痛心,当然,也杂以如终于得见心中故人情人般的一丝欣喜。这样的一种以亲身亲历寻找为视角的心路历程情感历程的展现,是非常适合被寻找的遗落了的古代关隘的客体属性的,也是非常适合寻找者寻找的主体属性的,而寻找古代关隘的现实意义和文化情怀也就在这两种属性的融合中,得到了有体温有深度的切实体现。

田野实证调查与文献资料的充分引用,是使作者笔下山西古代关隘能够如实地呈现在读者面前的有效手段。这种如实呈现,可分为三个层面:第一个层面,王芳亲临山西古代关隘时对山西古代关隘传神的文字描写并辅之以她拍摄的照片,使或破败或消失的山西古代关隘或山西古代关隘的遗址,生动地呈现在了读者的面前,也有效地保存了这些关隘在此一时间节点上的历史形象。第二个层面,对文献资料的充分占有、相互比较、仔细勘误,一方面尽可能地使这些古代关隘以真实的面目取信于读者,更为重要的,则是让读者了解这些关隘在历史上的形成过程,及其在历史上发挥的作用。第三个层面,田野实证调查中古代关隘今天的形象、状态与文献资料中所介绍的古代关隘在古代的形象、作用,二者之间的巨大落差中所形成的“张力”关系,让读者具体地感受到了历史的沧桑变化。

作者对史料的重新挖掘与认识,以及作者面对古代关隘的情思表达,是这本书另一值得关注之处。史料的重新挖掘,给我们重新回望历史的新的立论以坚实的支撑。譬如作者写段柳村的历史与现在:“唐代时,遍地植柳,于是有了乱柳这个村名。……只是很可惜,好景不再,民国后,柳树被砍伐殆尽,村名也更名为‘段柳’。……段柳的村民们至今还把自己朝夕生活的村庄叫作乱柳。也许他们在祖辈口口相传的过程中,乱柳才是他们的根本,才是他们立世的依据。乱柳的历史即使只从唐朝算起,也有一千年了,而段柳的历史仅仅只有几十年,几十年与一千年怎能相提并论呢?”这就是民间记忆民间传承的力量。再譬如作者写上党关:“从汉朝到现在,历经了两千多年的时光。两千年,桃花未凋,两千年,战鼓未敲。两千年,尘世的风霜雨雪都在山前岚水、山后绛水的流动中玉融冰消。两千年,上党关给予我的文化滋养一分也没有少。”这样的情思表达,其含义,是常常超过理性的分析的。

山地文明,虽然不能与海洋文明、黄土地文明、大河文明、草原文明相提并论,但毕竟是一种相对独立的文明形态,很有研究之必要,尤其有助于我们认识古老的山西文化的独特性。据文化学者马书歧介绍,山西各地散落着五百多个古代关隘,王芳的《关城怀古》一书,仅仅选取了上党关、长平关、东阳关等古上党今长治地区的24个古代关隘给以评介,犹如作者所说:“幻想拽着一些逝去的脚步,哪怕只是一个历史的衣角。”但我们正可以通过这一衣角来引发我们窥视山西古代关隘全貌的野心。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇