这是一枚我珍藏了30多年的明信片,因为它来自先父吴奔星上世纪30年代就开始交往的老友施蛰存伯伯,承载了这两位老人逾半个世纪的友谊……

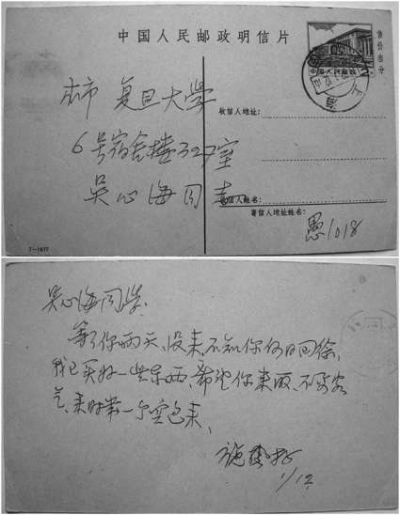

这是一枚再普通不过的中国人民邮政明信片,土黄色,售价仅3分。

明信片的正面写着如下字样:

本市 复旦大学

6号宿舍楼327室

吴心海同志

愚1018

反面则是:

吴心海同学:

等了你两天,没来,不知你何日回徐。我已买好一些东西,希望你来取,不要客气,来时带一个空包来。

施蛰存1/12

这枚明信片是我到上海读大学后的第一个寒假前收到的,时为1982年1月13日。施伯伯的信写于1月12日,从邮戳看,也是当天发出的。

时间过了近30年,信中“等了你两天,没来”的来由,我已经没有丝毫记忆。或许是施伯伯曾给我父亲写信,让我去取物,而他计算好了书信往返的周期?应该不会是施伯伯曾给我打过电话,因为一是当时宿舍只有一楼管理员室有电话,传呼不便,二是施伯伯两耳重听,佩戴着助听器,很少以电话交流。

我究竟是什么时候去位于愚园路1018号的施府取物,同样不复记忆。本来以为,当年1月24日即为除夕,想必月中学校就放寒假了,取物应该在接到明信片后的两三天之内吧。不料,看了施伯伯的《昭苏日记》(文汇出版社,2002年)第12、13页的记载,原来我是接信后的第二天,即14号就去了老人的家!

记得当时是从江湾五角场乘公交车到愚园路的,中途应该转了几趟车,靠近愚园路下车后,大概只询问了一次,就找到位于愚园路邮局之上的施府,似乎是要从楼后绕上去。楼梯不是很窄,但比较暗。

这是我第一次见到施伯伯。至今记忆犹新的,是施伯伯迎我进门后,出人意料地坐在一尊红漆马桶上和我面对面谈话的样子。施伯伯长先父8岁,但团团的脸上皮肤十分光滑,皱纹极少,宛若婴儿,尽显富态、和善。这一形象至今还铭刻在我的脑海里。遗憾的是,尽管我当时就读复旦新闻系,并有一台海鸥120相机,却没有想到为老人留影及和老人合影。估计当时只把老人视为父亲的老友,而并非现在众人敬仰的大师吧。直到90年代中期,施伯伯托先父在南京购买雨花石,我请朋友翟明磊兄代送,请他为施伯伯及伯母拍摄了肖像,才算弥补了这一遗憾。此为后话。

施伯伯所住邮局是一幢西式洋楼,很多房间原本都属于老人家,而他却只能在楼上两个亭子间里过活、读书、写作。在政策尚未落实,朝南的大房间没有归还之前,因为空间逼仄,不得不在走道辟出工作间,甚至坐在马桶上接待客人。对于社会的不公和生活的困窘,他似乎没有怨气冲天,而是怡然平和。我心里想,这和鲁迅文中的“洋场恶少”根本对不上号呀,只是不敢贸然提出这个问题,一是自己是个晚辈,没这个资格来发问,二也是怕伤害老人。

坐在对面的施伯伯眼睛不大,但炯炯有神。他声音洪亮,先询问了我父母的身体状况,后来谈到我在复旦读新闻系,就说起1950年代初曾在复旦新闻系教书的王进珊,因历史问题被逮捕至江苏,释放后到了徐州师范学院(现改名为江苏师范大学)工作,叮嘱我回去代他问好。施伯伯是个重友情的人,记得“文革”中后期,知识分子的境遇略为宽松,施伯伯就立即和先父通信,谈及开封的老友李白凤、武汉的老友程千帆等等,也专门问过王的情况。先父保留的一封1973年6月5日致施伯伯的信件底稿上,有“所询王某冠冕堂皇,一如往昔,人属百之四五,薪减十之六七,日与厕所为伍,未便接触”之句,可见当时王尚未像先父和施伯伯已经“右派脱帽”,仍然戴着历史反革命的帽子,属于没有改造好的“一小撮”,薪水扣了大半,还要“劳动改造”打扫公厕卫生。不过,“四人帮”被粉碎后,王先生因为揭发张春桥有功,早于右派改正被摘下历史反革命的帽子,还补发了大笔工资,在当时的徐州师范学院教工大院里率先买了黑白电视,每到傍晚新闻联播音乐响起,家中就门庭若市,和往昔的门可罗雀相比,大相径庭。

在我临告辞时,施伯伯取出一个很简易的长方形的白纸盒,上面除了厂址之外没有任何图案,说是蛋糕,让我带回家给父母尝尝,徐州未必能够吃得到。因为是盒蛋糕,我所带的网兜或书包都不好装,于是乎,我小心翼翼地把蛋糕盒高举过头顶,辗转乘车返回学校。几天后,又故伎重施,登上春运高峰期间人满为患的绿皮火车,先把行李放在行李架上,再把蛋糕搁在行李上。即便如此,还是担心随时上车的旅客乱塞行李压坏蛋糕,十几个小时的车程,基本处于半睡半醒的状态。每到火车停站,有旅客上下车,微闭的双眼总会立即圆睁,紧盯着行李架,直至列车哼哧哼哧开动,才放松下强打起精神的眼皮……

一路小心,回到徐州,蛋糕盒子虽有些凹瘪,但整体完整。父亲打开盒子,只见里面躺着数排名片大小的奶油蛋糕,大约是一打之数。本来应该是码得整整齐齐的,经过长途颠簸,略显歪斜。父亲笑道:“这个老施,还是洋作派!”取了一块,先掰开一角送入口中,嘴巴蠕动了几下,顿时喜形于色,连连招呼母亲和我:“快来尝尝,到底上海的,就是不一样!”母亲也掰了一半吃了,同样赞不绝口,舍不得多吃,说要留到除夕。确实,施伯伯送的上海蛋糕糕体部分松软细腻,上面一层白色奶油的奶香醇厚,堪用一个“正”来表示。不像当年徐州当地产蛋糕糕体粗糙,甚至粘牙,奶油更是稀薄寡味,化学品味道很重,有“塑料制造”的传说。

过了两年,父亲落实政策,返回南京工作。南京有几家上海知名西点店的连锁门市,蛋糕做得很是漂亮,看起来就令人食指大动。但买了几次,吃起来总觉得索然寡味,父亲对我说过多次:“远不如你那一年带回来的施伯伯送的蛋糕好吃。”

如今,父亲和施伯伯都已骑鹤西去,相会于极乐世界。不知他们在聊天的时候,是否会谈起蛋糕的往事?于我而言,施伯伯赠送的蛋糕则永远齿颊留香,而这张泛着土黄色的售价仅仅3分钱的明信片,更是我永远的珍藏……

附记:

近购读沈建中先生撰述《施蛰存先生编年事录》(上海古籍出版社,2013年9月,p1010),看到1982年2月20日部分有“王兴康、吴心海、周劭先后来先生寓所晤谈”的记录。这个记录应该不会错。施伯伯送了蛋糕给我父亲,父亲肯定会“投桃报李”,让我带一些徐州的特产回敬给老友的,但特产是什么,已经没有任何印象了。希望什么时候整理到先父1982年的日记,能够找到答案。

2014年6月30日

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇