西方社会对中国的了解是滞后的,他们经常不理解我怎么可以畅通无阻地在中国出版这些小说,从这个意义上说,我在让西方社会了解今日中国时起到了一些实际作用。一篇英文的书评里说,如果用艺术的进步来衡量一个国家的发展,那么《兄弟》告诉我们,中国社会已经发展到了相当的程度。

我们政府给予作家的作品走向国外的支持力度可能是世界上最大的,但是这里面有两个问题:首先,政府拿出资金来是为了支持优秀的文学作品走出去,可是往往是很一般的作品得到了资助。其次,不要以为出版了就是成功,很多书出版后无声无息,这和没有出版一样。

关于译介和传播

“我在国外的出版是一个慢热的过程”

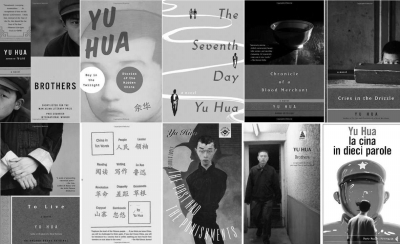

读书报:作为当代中国最有影响力的作家之一,无论在国内还是海外,你都享有很高的声誉。据我们了解,从先锋时期的作品到现实主义的小说,你的作品被广泛地翻译成英文、法文、德文、俄文、西班牙文、荷兰文、挪威文、希伯莱文、日文等二十多种文字在国外出版。能不能谈谈你的作品目前在国外译介和传播的情况?

余华:我的作品在不同的国家受到欢迎的不一样,《活着》在美国、意大利、西班牙表现最好,法国和德国的读者最喜欢的是《兄弟》,日本也是《兄弟》的销售和评论最好,《许三观卖血记》在韩国很热。其他国家的情况我不是很了解。越南可能都不错,因为他们的出版社在争抢我的书的版权;《兄弟》在挪威出版一年后出平装本,这个信号显示《兄弟》在挪威不错;《活着》被瑞典教育部和文化委员会列入推荐书目,向中学生推荐。很多国家的译者说我的书在他们国家不错,可是我没有得到具体的数据,所以不好说。

读书报:一直以来,中国文学作品在海外的出版发行都有一定的困难,主流出版机构参与度不高,传播渠道也不够通畅,这样就很难真正地形成影响力,这里有来自文化趣味、市场运作、意识形态等各种因素的制约。在这种较为普遍的困境中,你的作品还是得到了一些外国主流出版社的大力推介。比如在法国,你的小说从2000年起,就固定在南方书编(Actes Sud)出版,这是法国一家十分有影响力的出版社。在美国,著名的兰登书屋(Random House)出版了《活着》、《许三观卖血记》、《在细雨中呼喊》、《兄弟》等等。这种长期稳定的合作关系对提升作家和作品的文学声誉具有十分重要的作用。能否请你谈谈你与这些主流出版社的合作过程?你们在交流的过程中,有过误会和冲突吗?有哪些教训和经验?

余华:1994年法国出版了我的两本书,一部是《活着》,一部是小说集《世事如烟》,这是我最早在国外出版的小说。至今有19年了,回顾这段时间,我在国外的出版是一个慢热的过程。我1995年去法国的时候,见到了《活着》的编辑,最大的出版社阿歇特的编辑,也见到了《世事如烟》的编辑,一家小出版社毕基埃的编辑,当时《许三观卖血记》快要写完了,我告诉这两位编辑,可是他们对出版《许三观卖血记》没有兴趣。这时候巴黎东方语言学院的汉学教授何碧玉刚刚担任南方书编(Actes Sud)的中国文学丛书主编,她长期以来欣赏的我作品,一直关注我,她拿到《许三观卖血记》的打印稿,读完后很兴奋,立刻说服南方书编买下版权,1997年就出版了。后来我的书全部在南方书编出版,这是一家非常好的出版社,我开始的几本书都让他们赔钱了,可是他们告诉我,只要是我的书,就是赔钱也会继续出版。他们对我有信心,谢天谢地,后来让他们赚钱了,尤其是《兄弟》,在法国非常成功。

兰登书屋(Random House)对我也是一直保持信心,他们已经出版了我五本书,明年将出版两本新的,短篇小说集《黄昏里的男孩》和《第七天》。他们2003年出版了《活着》和《许三观卖血记》,此前这两本书的英译文在美国转了几家出版社,几个编辑都说喜欢,可是没有出版和推广中国小说的经验,都放弃了,然后转到哈金的编辑手上,她是著名的编辑,是兰登书屋旗下最有声望的克诺夫出版集团(Knopf)的副总裁,她喜欢这两部小说,而且她编辑哈金的书在美国成功以后,就有了出版中国小说的经验和信心。她当初觉得《活着》和《许三观卖血记》可以分别销售五千册,结果《许三观卖血记》销售了一万三千册,《活着》销售了三万四千册,现在十年过去了,《活着》每年仍然能销售近四千册。《在细雨中呼喊》是2007年出版的,起初他们不准备出版,专门开了一个会议,讨论的结果是不出版。我的编辑告诉我,《活着》和《许三观卖血记》在美国出版后情况还算不错,如果接着出版《在细雨中呼喊》,我在美国的前途有可能夭折。我坚持要出版,我说夭折就夭折吧,他们还是出版了。到了《兄弟》的时候,我的编辑已经非常信任我了,还没有一个字翻译成英文,她就开价十五万美元买下了版权。这次的《第七天》,我要求英文版明年出版精装本,后年出版平装本,她就把这个要求写进了合同。

美国是全世界出版外国文学作品最难的地方,我很幸运遇到现在的编辑,她很尊重我,十多年来一直如此。2003年她就拿到《黄昏里的男孩》的英译文,她说会出版,但不是现在,希望我信任她,等到时机成熟的时候她就会出版,意思是等我在美国有了影响力以后再出版,因为短篇小说集的市场前景远不如长篇小说,我信任她,等了十年,明年1月终于要出版了。《纽约客》今年8月26日这一期发表了其中一篇,同时介绍我将要出版的《黄昏里的男孩》。《纽约客》的发表让我的编辑很兴奋,因为他们每期只发表一篇小说,很不容易。《纽约客》的小说主编很喜欢我的这部短篇小说集,给我写邮件说期待以后继续合作;负责我《纽约时报》专栏文章的评论版编辑也看到了《纽约客》上的短篇小说,写来邮件祝贺,说他热烈期待着《黄昏里的男孩》出版。所以我觉得我的编辑让我等十年是对的,如果是十年前就出版,《纽约客》是不会发表其中一篇的。我的编辑在美国一步一个脚印把我往前推,我们一直以来互相信任,当然也有不同意见的时候,2008年她拿到《兄弟》英文译的打印稿时,厚厚一叠把她吓了一跳,和我商量是否做一些删节,让书薄一些,因为美国读者很难接受太厚的小说。我没有同意,她尊重我,就没有做任何删节。

关于翻译

“不赞成动‘外科手术’”

读书报:一个作家能写出震撼人心的作品,从根本上来说是出于对文学的爱,让作品深入到人性深处。一个翻译家能译出优秀的作品,也是出于对文学和文化的爱和理解,同时成为一个严肃的文艺批评家,这在某种意义上是不可替换的,也是可遇不可求的。你是非常幸运的一个,在不同的国家都遇到了不少优秀的翻译家,译作的翻译质量不错,不少作品获得了多个重要的国际文学奖。比如《活着》获意大利最高文学奖——格林扎纳·卡佛文学奖,短篇小说获澳大利亚悬念句子文学奖,《在细雨中呼喊》被译成法语后很成功,获得法国文化部授予的“艺术与文学骑士勋章”,《兄弟》获法国首届“国际信使外国小说奖”。能否谈谈你是如何邂逅、选择这些优秀译者的?不同文化背景下的你们,又是如何相互沟通,建立有效的交流的?

余华:优秀的译者是可遇不可求的,我幸运地遇上了很多好译者。其实我一直是被动的,不是我选择译者,是译者选择我。这和我在国外的出版经历有关,开始的时候是那些国家的译者来找我,翻译完成我的小说后他们再去找出版社,所以译者最初还承担了经纪人的工作。我有了国际版权经理以后情况也没有太多的改变,因为我在那些国家都有了可以信任的译者,而出版社也会征求我的意见,谁来翻译我的新书?我不懂外语,我对译者的信任是建立在对他们的了解上。如果是一个对自己母语文学不了解的人想翻译我的作品,我会谢绝。当然我首先会和他聊天,聊他的国家的文学,如果他表现出不太了解自己国家的文学,我不会与他合作。一个对自己母语文学没有兴趣的人想来翻译中国的文学作品,我觉得不会是一个好译者。因为这样的译者仅仅是想翻译一本书,而不是出于对文学的热爱来翻译小说。

读书报:在2010年的“汉学家文学翻译国际研讨会”上,你曾经对翻译作过一个比喻,你认为“在文学翻译作品中做一些内科式的治疗是应该的,打打针、吃吃药,但是我不赞成动外科手术,截掉一条大腿、切掉一个肺,所以最好不要做外科手术。”这里涉及的其实是翻译中最根本的问题:什么样的译文是好的译文?我们自身的处境和文化框架往往会决定译者选择何种文化立场、翻译原则和翻译方法。而汉语与其他语言之间的不对应性和非共通性使得这些选择变得更为困难。作为作家,你认为什么样的翻译是最理想的?你所指的“内科式的治疗”是什么?“外科手术”又是什么?

余华:尊重原著应该是翻译的底线,当然这个尊重是活的,不是死的,正如你说的“汉语与其他语言之间的不对应性和非共通性使得这些选择变得更为困难”,所以我说的“内科式的治疗”是请翻译家灵活地尊重原著,不是那种死板的直译,而是充分理解作品之后的意译,我觉得在一些两种语言不对应的地方,翻译时用入乡随俗的方式可能更好。“外科手术”就是将原著里的段落甚至是章节删除,有这样的翻译,一本应该六百多页的小说,最后翻译出来只有四百多页。美国一所大学的教授告诉我,他在自己学校组织了一位中国作家的作品朗诵会,结果中文版的段落朗诵完了,在英文版里找不到。这样的“外科手术式”的翻译是我不能接受的。

关于读者

我的小说“在中国充满争议,在欧美不会”

读书报:中国文学对整个世界文学的影响力大小不仅取决于上述几个问题,同时也被外国读者的阅读视野和接受方式所左右。你的作品在国外得到了包括主流媒体在内的专业读者群的高度评价,这是非常不容易的。以《兄弟》为例,法文版被法国主流社会称为“当代中国的史诗”、“法国读者所知的余华最为伟大的作品”,英文版也得到《纽约时报》、《纽约客》、《华盛顿邮报》等众多美国权威媒体和一些著名评论家的一致好评。对于你作品中的中国文学特性,他们是怎样去欣赏的?他们是否会特别关注作品内容是否具有社会性、批判性,乃至政治性?

余华:首先是小说的文学特征吸引了出版社的编辑,他们出版了,然后评论家和读者关注了,当然这些关注里有很多社会和政治的成分。《兄弟》出版以后,德国有些书评非常惊讶这本书为什么在中国没有被禁止,法国和美国也有类似的惊讶。他们的书评在赞扬这部小说的艺术性的同时,也关注到了这部小说的社会性、批判性和其中的政治性。我去美国和欧洲为《兄弟》做宣传时,他们赞扬我很勇敢,我说不是我勇敢,是中国社会越来越开放和宽容了,否则我再勇敢,《兄弟》也无法出版。明后两年将是《第七天》的欧美出版高峰期,到了那时候欧美的书评人会更加惊讶,他们肯定无法想象《第七天》可以在中国出版。当初《在细雨中呼喊》出版英文版时,《时代》周刊有一篇书评,说这是一本持不同政见的小说。西方社会对中国的了解是滞后的,他们经常不理解我怎么可以畅通无阻地在中国出版这些小说,从这个意义上说,我在让西方社会了解今日中国时起到了一些实际作用。我记得有一篇英文的书评里说,如果用艺术的进步来衡量一个国家的发展,那么《兄弟》告诉我们,中国社会已经发展到了相当的程度。

读书报:普通读者对作品的接受和反馈也在很大程度上决定了文学的影响力。大家都知道,让国外广大的读者喜欢上中国当代文学是非常不容易的。比如在美国,普通读者对现当代中国文学的好奇心并不强,因为美国在过去很长一段时间里都不重视外域的文化,这就影响了普通民众对翻译作品的接受。不过,《兄弟》在欧美市场的销量非常好,你也经常受邀到世界各地巡回演讲、访问,能否谈谈你对西方读者的看法?这些年来,国外读者的构成和阅读趣味是否发生了一些变化?

余华:我印象中的西方读者阅读十分宽广,尤其是法国读者,什么叙事风格的小说都读过了,什么样的小说都不会让他们接受不了。《兄弟》里的粗俗让一些中国读者难以接受,可是西方读者没有问题,他们中间有人问过我,《兄弟》里哪些内容让这本书在中国争议很大,我说出来争议的部分时,他们感到难以理解,因为比《兄弟》粗俗的西方小说太多了,美国的《科克斯评论》称《兄弟》是一部污垢斑斑的伟大小说。《第七天》还没有在欧美出版,但是我想出版后的情况会和《兄弟》差不多,在中国充满争议,在欧美不会有什么争议。中国一些读者批评《第七天》里有太多的社会热点新闻,类似的外国小说其实不少,像《2666》的第4章“罪行”里,罗列了一百多个奸杀案,都是从报纸上拿下来的新闻事件,没有读者去批评这个,就是生活那个地方的读者也没有站出来批评《2666》的。有一些人说我的小说是写给西方人读的,所以西方读者理解起来没有问题,这个说法是不成立的,因为我的小说在中国受到的欢迎远远超过西方。《兄弟》在法国出版后广获好评,我的英文译者在网上读了法语的评论,来中国时告诉中国的几位评论家,说这本书在法国很受好评,这几位评论家说那是因为法国的评论者没有读过我以前的《活着》和《许三观卖血记》,他们不知道不少法语评论里都拿《活着》和《许三观卖血记》来跟《兄弟》做比较。

关于新媒体冲击

“西方没有中国这么激烈”

读书报:从总体上来说,目前文学还处在边缘化的地位,图像文化一步步挤压着印刷文化。从一个方面来看,图像可以推动文学作品的传播,比如《活着》拍成电影后,在法国、美国、英国等地屡获大奖,这也反过来推动了原著各个译本的销售。莫言的《红高粱》也是这种情况。但是从另一个方面来看,现在步入二十一世纪,网络、手机、影像等多媒体的普及,也让文学被随意更改,甚至干脆被符号和图像取代,读者群也逐步流失。同样,文学译介也面临着很多类似的变化和挑战。目前你的作品译介是否受到了这些新媒体的冲击和影响?作为对外传播的新方式,它们有没有促进作品在国外的推广和接受?同时,它们有没有带来一些消极的变化和阻碍?我们应该怎么应对这些挑战,通过对文学作品的译介来反映中国文化的深层信息和特征?

余华:确实如此,中国电影,尤其是张艺谋的早期电影曾经帮助中国的小说走进西方,但是近十年来情况变了,中国小说在西方世界的影响已经超过中国电影。很多导演拍不了自己想拍的电影,只能去拍一些迎合市场的电影,这些电影在中国的市场上获得了成功,却失去了电影应有的价值,也就失去了中国以外的观众,中国电影玩大片是玩不过好莱坞的,只能拍出真正意义上的好电影,而不是胡编乱造的电影,才能重返世界电影舞台。我曾经说过,现在进电影院看不到和我们有关的生活,看到的都是和我们无关的传说。小说的审查相对宽松很多,所以中国的小说一如既往在努力,慢慢地在西方世界影响越来越大。至于边缘化,我觉得对于文学,边缘化是它正确的位置,文学从来都不应该是中心,文学的力量是用耐力来表现的。至于新媒体的冲击,西方好像没有中国这么激烈,这可能和西方有效的知识产权保护有关,我的书在西方出版后,同时也有电子书销售,但是电子书的价格比纸质书没有便宜太多,这对电子书的销售是有影响的。兰登书屋给了我一个账号,我可以上去查自己英文版小说的每周销售情况,纸质书的销售始终多于电子书。也许将来纸质书会消失,但是文学不会消失。

关于“走出去”

“不能总是在当代世界文学舞台上跑龙套”

读书报:近年来,中国当代文学走向世界的步伐明显加快,影响力也在逐渐扩大。但就整体而言,它们在国外的译介要走的路程还很远,我们的“译入”和“译出”之间仍然存在着明显的不均衡现象。文学译出去的数量和美国、德国、日本等国文学在中国译介的数量相比,相差悬殊。另外由于我们与其他国家的文化差异巨大,文学作品的翻译难度很大,翻译队伍阵容不够强大,翻译得到的报酬太低、认可太少等等,这些都是亟待解决的问题。作为一个有众多作品被成功译介的著名作家,能否请你为中国当代文学“走出去”的整体现状把把脉?你认为目前存在一些什么样的问题和阻碍呢?

余华:中国的文学目前仍然是进口大国出口小国,不过这个世界上文学出口多于进口的国家也不多,美国是一个,其他国家不好说,法国文学出口量很大,可是主要是其过去时代作家的经典作品。仅从当代文学来说,中国现在的上升趋势不错,如果不算总量,只算增量,中国文学出口可以在世界上名列前茅了,因为我们的基数低,所以增长看上去十分喜人。不过中国文学想在当代世界文学舞台上扮演主角的机会十分渺茫,这个主角被美国佬占据了,凡是被美国佬占据的位置,就很难挤掉他,但是中国文学在这个舞台上不能总是跑龙套,不能总是群众演员,怎么也得争取个配角过来,要想成为配角的话,翻译是主要问题,现在国外翻译中国文学的汉学家正在减少,尤其是优秀的翻译家,一部分年纪大了,一部分工作压力太大,没有时间和精力继续从事翻译,这是因为翻译家所得到的报酬太少,无法靠翻译养活自己,中国的翻译家也是一样,这个问题要解决的话,就需要出版商出手阔绰,可是出版商都是葛朗台先生。好在很多翻译家是出于对文学的热爱从事翻译。

读书报:不过,我们现在面临着一个前所未有的大好时机。去年底,国家提出“文化强国”的奋斗目标,非常重视“中国文化走出去”。不过我们“走出去”的步伐不能太急促,太盲目,不能一股脑地什么都往外面送,大跃进只能适得其反。尤其是中国当代文学,我们要了解国外需要什么,读者喜欢什么。你一直很关注中外文化交流,也一直喜欢阅读和研究外国文学,了解外国图书市场,对中国当代文学的对外译介和推广你有什么建议吗?你觉得政府和文化管理机构应该采取什么样的激励措施来帮助中国文学“走出去”,扩大中国文学的国际影响呢?

余华:我们政府给予作家的作品走向国外的支持力度可能是世界上最大的,我知道过去的日本很大,现在不能和中国比了。但是这里面有两个问题,首先政府拿出资金来是为了支持优秀的文学作品走出去,可是往往是很一般的作品得到了资助。三年前我在欧洲遇到一个中国人,他在搞出版中介,向中国有关部门申请出版资助,他告诉我几本书的书名后,我就明白那几本书的作者肯定是跑了关系的。其次是不要以为出版了就是成功,很多书出版后无声无息,这和没有出版一样。真正优秀的中国小说,就是没有政府资助也会得到出版机会,而且得到国外好的评论和国外读者的赞扬。当然,对于一部作品是否优秀,每个人的看法不一样。前不久有一个民营书商说他收购一家美国的出版社,不知道是真是假,我希望是假的,如果是真的,我想他可能是想拿这个去骗政府的钱。还有中国的出版社竟然出版起中国作家的外文版了,有的出版社搞什么和外国出版社合作出版外文版,对于西方的出版社,你给他们钱,他们肯定要,但不会当真,他们还是按照自己的出版计划,这种合作出版的外文版只能在中国的某个角落里看到,在那些收钱让你挂名的出版社的国家里很难找到。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制