一

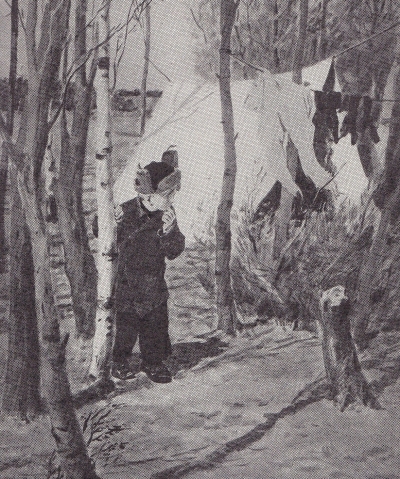

白季迦骑着竹马,挥着既可当鞭子,又可当马刀的树条,边跑边想:将来长大了骑上真马,坐上飞机,向远方跑去,飞去。把“一切的远方都跑遍、飞遍。……

这是盖达尔的小说《远方》中的一个场景。

阿尔卡蒂·彼得罗维奇·盖达尔是前苏联杰出儿童文学家。1904年1月22日出生于库尔斯克省里戈夫城。十月革命时,他还在中学读书,为保卫革命成果,志愿加入红军,与外国干涉者及白匪军作战,那时他年仅14岁。由于作战勇敢,曾荣获红旗勋章。1924年由于旧伤复发转入预备役,这时他已是团长。伏龙芝元帅从他写给部队的热情洋溢的告别信中,看到他的写作才能,鼓励他从事写作。这与他的想法不谋而合,他说:“我很想告诉下一代孩子们,当时的一切是如何开始,如何继续的……”

最初的尝试并不成功,他却坚持着,不断改进写作技巧。他给妻子的信中说:“要是你知道写作带给我多少苦恼就好了,然而我始终热爱这一工作,不想做其他选择。”他原姓葛烈柯夫,他将它改作“盖达尔”,意为“向前看的骑士”。这位乐观向上、永不言败的“向前看的骑士”,靠着顽强的努力与坚持,终于成为著名儿童文学家,相继创作了《革命军事委员会》、《学校》、《第四座避弹室》、《远方》、《鼓手的命运》、《铁木尔和他的队伍》等作品。

盖达尔热爱儿童,无论在何处,他总被孩子们包围着,倾听他们讲话,揣摩他们的心理,对他们的真挚、朴实、亲切、富有同情心念念不忘。只有真正同孩子们打成一片,同他们建立起真挚的友情,才善于拨动孩子们向上的心弦。盖达尔的挚友、著名文学评论家巴乌斯托夫斯基称盖达尔天生具备这一点:“他的这个特点完全是本能的,他的本性就是如此。”盖达尔在作品中始终贯彻着告诉孩子们“一切是如何开始,如何继续的”这一理念,让孩子们领会和理解“荣誉”、“旗帜”、“勇敢”、“真理”,因为他们“是明日生活的创造者”。

中篇小说《远方》作于1932年。那时苏联农业集体化正在推行,第一个五年计划也开始实施。《远方》所描写的就是在这样的背景下,一个名叫亚列申的偏远的农村和它附近的小火车站所发生的变化。主人公白季迦和他的玩伴王西迦以及谢梨儿等几个铁路员工的孩子,都只有八九岁。他们像所有那个年龄的孩子一样:淘气、打架、耍小心眼。

白季迦同王西迦常去伊凡叔叔家。十月革命时,伊凡开着铁甲车在铁路线上和白匪战斗。那时,现在的村苏维埃主席叶戈尔是司炉。一次战斗中,伊凡受了伤,叶戈尔便顶了上去。整整两个钟头,他一个人在火线上既当司机,又当司炉,还要照料伊凡。叶戈尔的英雄事迹让白季迦他们感到惊奇。

农业集体化运动虽然得到半个村子的居民拥护,却也受到封建主们的激烈反抗,他们想尽一切办法来阻挠与破坏。叶戈尔带着同意加入集体农庄的村民们的股金到城里交纳,却意外地失踪了……

自从叶戈尔失踪后,村里谣言四起,连王西迦也对叶戈尔的孩子说他们的爸爸是骗子。这让白季迦很难过,他不能容忍自己心目中的英雄被人误解和羞辱。直到有一天白季迦在森林里发现了有弹孔和血迹的叶戈尔的帽子,才发现他是被富农的狗腿子杀害了。后来这个八岁的孩子终于勇敢地说出了他经历的一切,揭开了那困扰着人们的大秘密。

叶戈尔遇害事件很快查清。他的遗体被安葬在河边高坡上,从那里可以望见麦田、草地和他曾经历过严酷斗争与流过鲜血的土地。这段时间以来,亚列申村和小火车站都发生了并正在发生着巨大变化。过去快车从不停靠的小站,已更名为“飞机翼”车站。“新的东西迅速地成长起来,旧的东西一去不复返了”。亚列申的居民和孩子们见证了这种异乎寻常的急遽变化,也深刻认识到“没有艰苦而坚定的努力,没有顽强而残酷的斗争——在这个斗争里会有个别的失败和牺牲——就不能创造和建设新生活”。

这正是《远方》所要告诉读者的。

二

1935年冬,父亲曹靖华与母亲尚佩秋利用寒假着手翻译《远方》,那时,北平正笼罩在蒋孝先的宪兵三团的白色恐怖之下,父亲用一个鲜为人知的化名在几所大学教书。他手边的俄文本的《远方》以及《第四座避弹室》,都是他1933年从苏联回国时随身带回的。他选择译本有两个原则:一是书的内容对中国读者有益;二是该书是有定评的作品。他之所以将盖达尔的这两部著作带回国,也是看到它们所产生的社会影响。1936年春节父亲将译稿寄给鲁迅先生。鲁迅先生回信说:“这一类读物,我看是有地方发表的,但有些地方,还得改得隐晦一点。”他知道开学后父亲忙于教学,无暇顾及,又说“这可由弟动笔……”,并亲自将译稿中“稍触目处皆改掉”。1936年3月24日,鲁迅先生函告父亲:“《译文》已复刊,《远方》全部登在第一本特大号里……将来还可以由原出版者另印单行本。”《译文》是鲁迅、茅盾等发起的专门介绍外国文学作品的刊物,原由生活书店出版,但由于赢利少,生活书店“无意再出版”,被迫停刊。后改由巴金先生主持的文化生活出版社出版,《远方》即刊登在复刊后的第一期上。同年4月2日鲁迅先生在回答颜黎民关于少年儿童有哪些可看的读物时说:“问我看什么书好,可使我有点为难。因为我不研究儿童文学……新近《译文》已经复刊,其中虽不是儿童篇篇可看,但第一本里特载《远方》是很好的。”足见鲁迅先生对于《远方》的肯定与热心推介。

《远方》发表后,深受中国读者欢迎。父亲接着又翻译了《第四座避弹室》,发表在《译文》新二卷二期上。由此,盖达尔的名字和他的作品,逐渐为中国读者所知晓。由于鲁迅先生的介绍,父亲同巴金先生与文化生活出版社也建立了联系。《远方》单行本于1938年6月由上海文化生活出版社初版。书前的“《远方》编者”署名的《〈远方〉附记》中说:“原定于一九三七年八月出版,校样早就排好寄给译者,请他校正。后因战争关系,寄出函件在路上跑了几个月又退了回来。直到现在,我们仍无法和曹先生通讯,只得先行出版。书中如有错误,俟再版时改正。”1937年抗日战争爆发后,父亲携全家离开北平,随西北联大迁往西安、汉中,同巴金先生及出版社失去了联系。可贵的是,在那样兵荒马乱的战争年代,在与译者无法联系的情况下,巴金先生和《远方》编者仍坚持将单行本出版。巴金先生在差不多同一时期为罗淑的《生人妻》写的后记中说:“在这种时候,我们的生命犹如庭园中花树间的蛛网,随时都会被暴风雨打断,倘使我们不赶快做完一件事情,也许就永无机会做好它。”因为“现在还活着的人说不定明天就会躺在瓦砾堆里”。《远方》编者的初版《附记》中说:“两年前,鲁迅先生在《表》的序文中说:‘十来年前,叶绍钧先生的《稻草人》,是给中国的童话开了一条自己创作的路的,不料此后不但并无蜕变,而且也没有人认从。’这说明了介绍几种新的‘有益’和‘有味’的读物到中国来的需要。《表》曾经鲁迅先生译出。这之后,值得推荐的少年读物,恐怕只有曹靖华和佩秋先生合译的《远方》了。”他们把《远方》这本“有益”和“有味”的读物推荐给中国的少年儿童,列入须“赶快做完的一件事”的精神,不禁令人想起鲁迅先生当年在有毒的书刊像洪水般向青少年涌去时的大声疾呼“救救孩子!”和挺身而出“肩住黑暗的闸门,放他们到宽阔光明的地方去”。1938年秋,父亲在汉中因支持学潮被解聘后,根据周恩来安排去重庆中苏文化协会负责编译苏联反法西斯文学作品。巴金先生后来也辗转来到重庆,此时父亲始知《远方》单行本已按原计划出版。

三

苏联卫国战争开始后,盖达尔便以战地记者身份重上前线。行前,广播电台请他对青少年们作了一次讲演,他说:“孩子们,军用列车不停地鸣叫着开走了,车里是你们的爸爸、哥哥、亲戚,他们正开往红军和敌人作战的前线。祖国关心你们,培养、教育、抚爱,甚至溺爱你们。你们怎样尊重、卫护和热爱祖国呢?现在该是你们实际表现的时候了。战争刚刚开始,祖国需要你们,不仅要有勇气,还要有本领……”他的朋友、作家叶梅里扬诺夫在《盖达尔的故事》中,记述了盖达尔在莫斯科街头同他的读者、朋友,后来成为苏联著名女英雄的卓娅话别的情景:

卓娅问:“您出发吗?”

“出发,”盖达尔说,“明天就走。”

“我也出发,”卓娅说,“不过不会很快,但我坚决要去。”

忽然她又像一个女学生望着敬爱的老师一样:“阿尔卡蒂·彼得诺维奇!”她说:“不惜为了伟大的人类幸福而牺性吗?”

“不错。”盖达尔说,“但是最好能活得越长久越好。”

“一百年!”卓娅说,“谢谢您,阿尔卡蒂·彼得诺维奇!”

她用力握了一下盖达尔的手,跑去追赶一辆进站的无轨电车。

不久,他们都光荣牺牲了。

盖达尔到基辅前线,由于他有作战经验,常常直接参加战斗。当德军包围基辅,他将一部分红军领出沼泽地,到达第聂伯河岸上的森林后,便加入了游击队。1941年10月26日,他与四名游击队员在坎涅夫附近与德国人遭遇时,不幸牺牲。

《远方》单行本出版时,由于无法联系到父亲,编辑手边没有作者的资料,只好“暂且缺着,将来有机会再作介绍”。1944年8月,《远方》由重庆文化生活出版社再版,父亲在《重版题记》中弥补了这一缺憾,并引述了同年5月6日苏联《真理报》发表的苏联作家爱伦堡有关盖达尔牺牲的一段文字,说:“看到这一不幸的消息,藉本书重版的机会,谨向他表示我们无尽的哀悼!”

盖达尔牺牲后,他的战友将他的遗骸安葬在一株橡树下,墓前的木牌上写着:“作家、战士,游击队机枪手阿·彼·盖达尔”。战后,他的遗骸被重新安葬在坎涅夫城第聂伯河岸高峻的山坡上,同乌克兰著名诗人舍甫琴柯的墓并列在一起。《远方》中译本后来多次再版,1959年9月,少年儿童出版社出版了两卷本的《盖达尔文集》,在中国青少年读者中产生过巨大影响。2004年1月22日盖达尔百年诞辰之际,俄罗斯各地举行了各种形式的纪念活动并重新放映由盖达尔创作剧本的《铁木尔和他的队伍》,在少年儿童中又兴起了“铁木尔运动”的热潮。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇