现实生活经常会比艺术本身更加“艺术”。1月25日,中国民众以及全球各地的华人还沉浸在传统农历新年的喜庆之中,而在遥远的希腊、这个最近正饱受债务危机重重困扰的古老国家,发生了一起只有少数电影人和铁杆影迷才能理解其中意义的交通事故:在靠近首都雅典的港口城市比雷埃夫斯,一名下班的警察骑着摩托车飞快地穿过街道,不慎撞倒了一位正在安静步行、气质儒雅的老者。几个小时后,老者被送往急救的医院宣布了不幸的消息。那名或许会因为闯下大祸而懊悔不已的警察却还没有意识到,他已经以一种意外的方式将自己写进了欧洲乃至世界电影史。他可能也不知道,倒在他车轮前的老者是一位导演,当时正赶往其创作中的电影《另一片海》的外景地,“如果可以有幸选择自己的死亡方式,我愿意死在电影拍摄过程中。”——西奥·安哲罗普洛斯,这位时空风景的旅行者,就这样突然而又宿命般地将他的电影史诗之旅定格在了这平常的一刻,留给世人的,是13部剧情片和2部纪录片,以及并不算传奇、但注定深刻的一生。

1935年4月27日,安哲罗普洛斯出生于雅典一个中产阶级之家。作为普通商人的父亲和家庭主妇的母亲并没有遗传给他多少“文艺细胞”。如果要说谁是安哲罗普洛斯的“启蒙老师”的话,那应该是充满了动荡与苦难的时代,包括二战、希腊内战和战后的军事独裁统治。这些都塞进了小安哲那脆弱而敏感的记忆之中,又在日后转化成了他以电影创作来探索社会、国家、民族、历史、哲学和人生的强烈冲动。在安哲罗普洛斯的影片、尤其是早期作品当中,战争、动乱和人际冲突构成了主要情节。“一个人的成长不可能不受到大环境和文化的影响。”他曾这样自我总结道。

内战期间,安哲罗普洛斯的父亲被自家亲戚“揭发”,从而遭到了极左势力的迫害。在父亲“失踪”的那段日子里,安哲罗普洛斯学会了借助文艺来缓解内心的惶恐与苦闷。他开始写诗,并在报刊上发表过。他也迷恋上了小说。那个时候,法国和俄罗斯在文化领域对希腊的影响是比较大的,安哲罗普洛斯读的也多是这两个国家的大师及其经典,例如陀思妥耶夫斯基的《卡拉马佐夫兄弟》,还有司汤达的《红与黑》等。他还成为了一个欧洲古典音乐的“粉丝”,钟爱莫扎特、巴赫和维瓦尔第,对希腊民族音乐也颇有研究。这些也为他后来在电影配乐方面独树一帜奠定了坚实的基础。

中学毕业之后,思想渐趋成熟的安哲罗普洛斯对电影产生了浓厚的兴趣。同许多青年影迷一样,他把泡电影院当成了生活的重要内容。不过也同许多青年影迷一样,这个爱好并没有得到家里的理解与支持。不久,安哲罗普洛斯就被父母送进了雅典大学去读法律专业,以便将来可以继承家族的生意。可让家人没有想到的是,来到大学这个新天地,安哲罗普洛斯在电影方面反而更加如鱼得水。通过学校图书馆和各种小型放片会,他接触到了彼时正风起云涌的法国“新浪潮”,知道了阿伦·雷乃和戈达尔这些人物。戈达尔的划时代之作《精疲力尽》彻底征服了年轻的安哲。也是从那时起,他开始系统地学习电影专业知识,乔治·萨杜尔的著作成为其主要学习资料。

20世纪60年代初,安哲罗普洛斯不顾家族的反对,只身来到法国进修电影。通过艰苦的勤工俭学,他自学了法语、社会学和文学专业。在报考萨杜尔任教的巴黎高等电影学院时,安哲罗普洛斯的理科成绩都没有及格,但却因历史、文学和艺术学科的高分而被录取。他在学院里终于见到了偶像萨杜尔,并很快因为深厚的才学以及对于电影专业的独到见解而得到了萨杜尔的赏识。在同学当中,安哲罗普洛斯也是声名鹊起,被大家戏称为“从希腊来的阿伦·雷乃”。

然而,代表当时刻板教学体制的老教授们可不像萨杜尔那样欣赏这个“有些愣头愣脑”的希腊小伙子。在一堂课上,一位教授因为安哲罗普洛斯只交了一个画好的圆圈作为拍摄脚本的作业而勃然大怒,尽管安哲罗普洛斯已经解释了,这代表一个全景镜头,这也是他自己的一个实验。这场师生冲突以安哲罗普洛斯被学院劝退而告终,为此萨杜尔和支持安哲罗普洛斯的同学还发起了一场抗议活动。多少年之后,已经功成名就的安哲罗普洛斯与老同学们再相聚,却有些遗憾地发现,“那么多人当中,只有我还在一直坚持拍电影。”

离开电影学院,安哲罗普洛斯干脆开始了他早就梦寐以求的电影实践。他旁听了纪录片大师、“真实电影”开创者让·鲁什的课程,学习拍摄技术。与此同时,他的电影艺术观也渐渐形成,并且从此坚持下来,其后数十年如一日都没有多大改变。

理解安哲罗普洛斯的电影,有这样几个关键词:长镜头、希腊、旅行、时空风景和三部曲。

长镜头几乎可以当作安哲电影的首要标签,这也是他本人所乐于承认的:“我喜欢安东尼奥尼那种对于长镜头的掌控。”在片长将近三个小时的电影《流浪艺人》里,一共只使用了八十多个镜头。具体而言,这里所说的长镜头,是指建立在复杂的场面调度基础上的变焦长镜头。虽然安哲罗普洛斯不是唯一善用长镜头的电影大师,但“变焦推拉”这一技术只有在他的影片当中是堪称顺其自然的,因为安哲罗普洛斯在使用时并不加入人物心理,而是赋予镜头本身主动的揭示性,同时又在景深的改变上打破时空限制,使其与影片的主题表达、叙事以及抒情有机地融为一体。

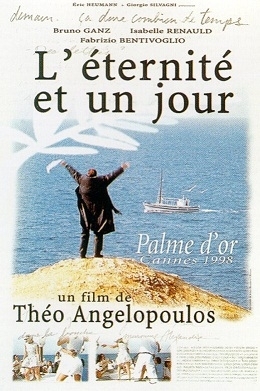

1998年,安哲罗普洛斯的经典之作《永恒和一日》在戛纳电影节获得“金棕榈”大奖——据说这是戛纳历史上绝无仅有的一部全票通过的获奖作品,在感言中,安哲罗普洛斯专门对自己的“长镜头理论”进行了深层的总结,也算是对长期遭受的质疑与不解进行的回击:“将真实的时间切成一堆碎片,然后仅仅去关注每一块碎片的高潮,并将每一个镜头开始与结束时的呼吸消除,这实在是在强迫观众。我(对于长镜头)的偏好是到后来才产生了逻辑解释,但在内心已经坚定下来。我拍摄的第一个镜头就已经是全景镜头了。”

值得一提的是,《永恒和一日》也代表了安哲罗普洛斯同他的“御用配乐”艾连妮·卡兰卓长年合作的一座高峰。卡兰卓在作曲前从来不读电影剧本,而是倾听安哲罗普洛斯的讲述,从他那种叙事跳跃、不时停顿和沉默、字斟句酌的讲述方式之中寻找灵感,从而实现音乐与影像的完美契合。另外在某种程度上,《永恒和一日》还可以称为一部“并不典型的安哲电影”,因为它没有之前那么明显的政治化和社会化,而更像超脱的个人自述。

虽然安哲罗普洛斯的电影表达是高度艺术的,但在很长一段时间里,他的作品带着深入的现实关怀,甚至可说是为意识形态所左右。从他的第一部剧情长片《重建》开始,安哲罗普洛斯就以一种左翼的姿态出现在电影界,对当时政治破败的希腊进行含蓄而又毫不妥协的批判。此外,被冷战所分割与禁锢的欧洲也在他的反思探讨之中。直到20世纪80年代,安哲罗普洛斯的这种热情才逐渐冷却下来,并转向更为客观和深沉的人文主义思考。在这个阶段,他影像中的希腊、乃至欧洲也淡化了社会矛盾的色彩,而是更多地表现为旅行者所经过的史诗似的时空风景。

在刚从大学毕业时,安哲罗普洛斯曾服过两年兵役,并因此得到机会离开老家雅典,通过驻防各地游历了希腊全国,这培养了他最初的“旅行情结”。后来他的电影事业又将其带入了更遥远、也更漫长的旅程。对于安哲罗普洛斯来说,故乡与他乡、中心与边界、历史与现代,是他的作品里长盛不衰的主题。他就这样游历、或者说漂泊于这些对立的两者之间,探求他所追寻的意义。在安哲电影里,从来不乏精致、凄美、透着浓浓忧郁气息的画面,这些生动的时空风景,已经和片中众多的旅行者形象一起,成为影片本身的主角。

安哲罗普洛斯的另一个重要标签是热衷于拍摄“三部曲”系列,例如“希腊近代史三部曲”(《36年的岁月》、《流浪艺人》和《猎人》) 、“沉默三部曲”(《塞瑟岛之旅》、《养蜂人》 和《雾中风景》)、“巴尔干三部曲”(《鹳鸟踟蹰》、《尤里西斯的凝视》和《永恒和一日》)。这同样是安哲罗普洛斯电影观的体现,“你不会在我任何一部电影末尾看到‘结束’这个词。只要我还保持清醒,那么这些电影就只能是一部电影其中的章节而已,没有结束的时候。”这似乎是那些真正的电影大师共同的特点:他们从不在意所谓的“求新求变”,一生只拍“一部电影”,就是他们毕生的艺术追求。本来安哲罗普洛斯还有更为宏大的“希腊三部曲”计划,已经完成了《哭泣的草原》和《时光之尘》两部,至于已经不可能实现的第三部,虽然遗憾,但与大师已经留给世人的艺术财富相比,却也不那么重要了。

“电影唯一能做的,就是让时间的流逝变得甜美。它与人做伴,让我们的生活稍微好一点儿,那就是好电影的作用。它不能改变世界,只有人才能改变世界!”

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制