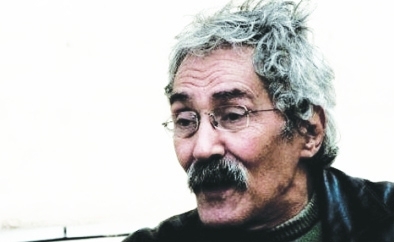

本报记者康慨报道 极具声名的埃及小说家易卜拉欣·阿斯兰(Ibrahim Aslan)1月7日因心脏不适入院治疗,随即去世,享年77岁。

《金字塔报》报道,此前数天,阿斯兰感冒,被迫服药,导致本已脆弱的心脏负担加重。

1935年,阿斯兰生于尼罗河三角洲的坦塔,很快随家迁居开罗,爸爸到邮局上班。阿斯兰没受过正规的教育,频繁转学,后决定学习织毯,遂入读技校。

他最终没能成为地毯工,而是像他爸那样做了邮递员,这份工作大大开阔了他的眼界,让他见识了社会上的各色人等,尤其是穷苦人的生活,如他日后所言,“那些无人注意的日常碎片。”而几乎终其一生,他都生活在开罗的工人阶级居住区因巴巴和基特卡特,这两个地方成了他日后大多数小说的背景。

1960年代末,阿斯兰以短篇小说步入文坛,渐成为这一代作家的中坚人物,其小说集《夜湖》(1971)和《悲伤的酋长》(1983)享有赫赫威名,后者曾在1991年以《基特卡特》之名被搬上银幕,成为埃及影史上的经典之作,反过来也放大了阿斯兰的声望。1999年出版的小说《尼罗河的麻雀》也被改编成了获奖影片。

阿斯兰很不多产。《金字塔报》说他不求量而重质,慢工出细活。他的同胞、埃及作家易卜拉欣·阿卜杜勒·马吉德也告诉《海湾新闻》:“他好比建筑师,总在寻找新鲜的物料,建他的故事屋。此过程耗时漫长,但也给了他在阿拉伯文坛上一个无与伦比的位置。”

阿拉伯作家联盟已将《悲伤的酋长》选入20世纪阿拉伯语百部小说佳作之列。小说的主人公是瞎子谢赫·胡斯尼,他与老母住在基特卡特。不争气的儿子尤素福梦想去欧洲打工,还和离过婚的女人法蒂玛搞对象。谢赫·胡斯尼不承认自己是瞎子,一心想骑摩托车,但更多的时间是和街坊们一起抽大麻,以此忘却旧日的创痛:老婆怎么死的,他又是怎么卖了他爹的房子。他虽然是瞎子,却洞悉所有街坊们不可告人的秘密。

阿斯兰从契诃夫那里受教不少,比如,他写过一个短篇,名叫《一个政府职员的死亡》,主人公打了个喷嚏就死了。

《中东邮报》报道,《悲伤的酋长》英译者埃利奥特·科拉1月7日表示:“今天世界失去了一位大作家。易卜拉欣·阿斯兰不只是作家,从许多方面来看,他一手重塑了埃及小说。马哈福兹坚称小说必须是严肃的,哪怕为此放弃幽默也在所不惜。马哈福兹的追随者在很大程度上接受了这一点,以至于再走其他的美学道路时,已是心有余而力不足。阿斯兰让小说重回地面——他笔下的人物说的是埃及话,过的是平庸的生活,充满了挫折、绝望,以至失控的革命——而最重要的是,他们会笑。”

科拉说,在马哈福兹笔下的开罗老城,因菲塔赫(经济开放)仿佛从未发生,而阿斯兰不过将地点西移了五里地,所述生活却恍如隔世,并从此重建了埃及市井小说的地理中心,其中有喧嚣的生活,大量埃及习语的运用,更增添了勃勃生机,这就是阿斯兰给当代埃及文学留下的印记。

阿斯兰死后,巴勒斯坦诗人穆里德·巴尔古提在其Twitter上写道,“尼罗河上最美的那只鸟飞离了夜湖。别了,易卜拉欣·阿斯兰。”

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇