一

1947年夏日的某一天深夜,一个正在上海市第十六区国民小学念书的小女孩,用爸爸送给她的一支崭新的钢笔,写成了一篇凄婉感人的故事《可怜的小青》。这是小女孩有生以来写的第一篇“小说”。写完后,她郑重地在标题下面写上了自己的小名:凤凰。她幻想着,在未来的日子里,在文学的天空里,自己真的能像一只凤凰一样展翅高飞。第二天一大早,她就迫不及待地把这篇“小说”,连同自己的满怀期待,投寄给了当时在上海出版的《大公报》。这份报纸上有一个名为《现代儿童》的副刊,她很喜欢看那上面刊登的童话和小说故事。小说寄走之后,她天天站在家门口等着邮差到来。不久,《现代儿童》真的刊登出了她的《可怜的小青》。拿到那期报纸后,她惊喜地把自己的小说看了一遍又一遍,甚至还把报纸贴近鼻子,闻了闻那印成铅字的文章散发出来的墨香……

这个幸运的小女孩,就是今日享誉海峡两岸的言情小说作家琼瑶。她当时还未满十岁。为她编发了这篇《可怜的小青》的编辑,就是现代著名儿童文学家和编辑出版家陈伯吹先生。他当时应聘为《大公报》编辑《现代儿童》副刊。

从1947夏天创刊,到1948年11月被迫停刊,《现代儿童》副刊共出版了七十八期,当时上海和其他城市的许多儿童文学作家,如仇重、陈伯吹、范泉、黄衣青、方轶群、何公超、金近、贺宜、沈百英、郭风、包蕾、任大霖、严冰儿(鲁兵)、圣野、施雁冰等,都在这个副刊上发表过作品。当时许多像凤凰那样的小学生,都十分喜欢阅读这个儿童副刊。出现在这个副刊上的作品除了童话、小说、故事,还有寓言、诗歌、剧本、科学小品、科学小试验、历史小故事、教你做手工、谜语、连环画等。它们成了那个年代里上海儿童课外生活里的一片小小的芳草地,是他们童年记忆里不可分割的一部分。

但是当时的孩子们也许并不知道,为他们细心培植和守护着这一小片芳草地的人是谁。就连在这块园地里发表过自己第一篇小说的琼瑶,当时也未必知道,在她的《可怜的小青》的背后,有这么一位默默的、勤恳的园丁。

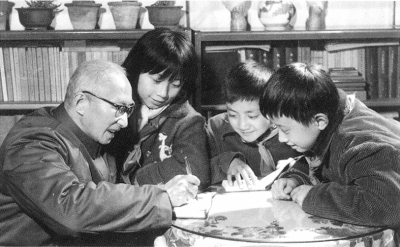

陈伯吹先生(1906—1997)是跨越了中国现代和当代两个历史时期的儿童文学家、翻译家、编辑出版家和教育家,是中国儿童文学的一代宗师和巨擘。在他漫长的、九十二年的风雨路程上,有七十五年是在儿童教育、儿童文学创作、翻译、编辑出版和研究中度过。他的一生是为幼小者的一生。他献出了毕生的心血,为幼芽和小苗洒上泉水。春蚕吐丝,落英成泥。他留下的无数篇童话、小说、诗歌、散文和翻译作品,在一代代小读者的记忆里存活和流传着。

二

1929年2月,二十三岁的陈伯吹从故乡江苏省宝山县(今属上海宝山区)的罗店镇来到上海。他是家中的长子,父亲和二弟都已去世,三弟当学徒尚未满师,上有年老的母亲,下面还有妹妹和两个正在念书的弟弟,全家的经济来源几乎都落在他一个人肩上。他来到上海,一文不名,而只有一支笔。于是,他只能靠写作、投稿,换取有限的一点稿费来维持全家的生存。

他先是在上海私立幼稚师范学校当了一名地理课教师。他像法国那位写作《昆虫记》的贫穷的生物老师法布尔一样,并不满足自己仅有的那点学历,于是又报名参加了上海大夏大学高等师范专修班的考试,最终被录取。这样,他在上海总算有了一点点立足之地。上午他在幼师学校给学生上课,月薪只有十四元;下午就到大夏大学当学生听课。到了晚上,就躲在幼师所在地槟榔路(今安远路)潘园的一间只有五平方米的宿舍里,彻夜笔耕,常常写到“不知东方之既白”。

为了挣钱养家,一开始时他什么题材都写。他根据自己失恋的经历写过一个中篇小说《畸形的爱》,接着又把这段经历写成了长诗《誓言》。他给当时有名的文学杂志《小说月报》投稿,却得到了该刊主编、著名作家郑振铎的一个忠告。郑振铎做过《儿童世界》主编,熟悉陈伯吹的“强项”在哪里。他从陈伯吹的职业优势和创作专长考虑,劝他扬长避短,专攻儿童文学,那样会更有前途。这是一个决定了陈伯吹毕生的人生方向的忠告,他欣然接受了。或许这其中早就有某种因果联系,正如诗人弗罗斯特笔下的那条林中小路:“当我选择了人迹稀少的那一条,从此决定了我一生的道路。”从此以后,陈伯吹便心无旁骛地把自己的人生追求和全部的命运,与儿童和儿童文学紧紧地联系在一起了。

从1929年2月起,他在上海幼稚师范学校担任教师长达十年。1930年他开始为北新书局主编《小学生》半月刊,同时还编写了《小朋友丛书》等儿童读物。他既当小学教员,又做儿童杂志和儿童读物丛书的编辑,用一支红蓝铅笔作为参与社会、改造社会、创造生命价值的工具与武器。

1932年1月28日,日本侵略军在吴淞口发动战争,对上海进行了疯狂轰炸,致使这座大都会的经济、文化、民生设施都遭到大规模的破坏。自然,上海的书刊出版业也没有幸免。当时,雄霸上海书业的商务印书馆损失最为惨重,不仅收藏繁富的中西文图书馆毁于炮火,印书馆的印刷设备也几乎瘫痪。1月29日这天上午,陈伯吹听到凄厉的警报声掠空而过,急忙跑到北新书局三楼阳台上,只见商务印书馆编辑所、印刷所和商务印书馆的东方图书馆那边浓烟滚滚,火焰冲天。漫天的纸灰像黑色的蝴蝶在飘飞着。陈伯吹在阳台上拾起一片未烧尽的纸张一看,竟是《辞源》的残页!当时他的心中充满了愤怒。日本侵略者不仅侵占了我国的领土,还如此践踏和毁灭我们中华文化的宝贵遗产,这是多大的国耻和民族的屈辱!

那一段日子里,他把手里的红蓝铅笔握得紧紧的,满腔的怒火化为了笔下的文字。他创作了中篇小说《华家的儿子》、《火线下的孩子》等作品。《华家的儿子》是一部“战斗性”很强的作品,小说里的“华儿”是在屈辱中奋起的中国人民的形象,他想通过这样一个形象,唤醒全国的少年儿童,坚强起来、团结起来,不做亡国奴,而要做一个顶天立地的“中国人”。这部小说在当时的《小学生》杂志连载后,又出版了单行本。它不仅是陈伯吹创作生涯中的一部重要作品,也是中国现代儿童文学史上的一部名著。后来,在“新四军”领导的抗日地区的一些学校里,这本书成为学生课外阅读的补充教材。除了《华家的儿子》,陈伯吹在1932年和1934年又先后写出了他的另外两本童话名著《阿丽思小姐》和《波罗乔少爷》。

三

淞沪停战协定签署后,战事暂告结束,社会秩序逐渐恢复,书刊出版也百废待兴。从1934年起,陈伯吹担任儿童书局编辑部主任,主编了《儿童杂志》、《儿童常识画报》、《小小画报》三种杂志。同时还和儿童书局的同事一起,编辑了一套有200本之多的《儿童半角丛书》、120本的《我们的中心活动丛书》等。

1936年的某一天,陈伯吹曾在上海内山书店见过鲁迅先生一面,亲聆过这位文学大师的教诲。“我跟鲁迅先生的会面是偶然的、短暂的,但是鲁迅先生的容貌常常出现在我的脑子里。我一直想着鲁迅先生多么关心少年儿童,多么关心少年儿童的读物。”陈伯吹后来曾回忆说,鲁迅先生是真心诚意地关心下一代,真心诚意地为下一代服务的。“横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛。”陈伯吹毕生也将鲁迅先生的这两句话奉为圭臬,并身体力行。

安徒生在自传里说到过,他青年时代为了童话而付出的努力,“就像一个山民在坚硬的花岗岩上开凿石阶一样”。陈伯吹也是如此。他在忙碌的编辑工作同时,又在1940年至1941年间攻读了大夏大学教育学院的课业,获得了教育学士学位。然而,那是一个灾难的年月。不久,太平洋战争爆发,上海旋即沦陷成了“孤岛”。儿童文学家和编辑出版家们所有美好的计划和梦想,都被战争的炮火给摧毁了。

1942年10月,陈伯吹化装成商人,悄悄离开上海,辗转到达了四川北碚,在那里担任北碚国立编译馆教科书部编审,负责小学国语教科书的编写。当时,中华书局也搬迁在那里。中华书局创办的《小朋友》杂志,从1922年4月6日创刊到1937年“八一三”事变被迫停刊,每期都发行五万多份,居当时全国刊物之首。不久,陈伯吹受聘筹备《小朋友》杂志的复刊工作。

经过四个多月的努力,这本在我国儿童期刊史上资历最悠久、影响也最大的杂志,终于在1945年4月1日又跟小读者见面了。陈伯吹担任了《小朋友》主编,几乎把全部的精力都投入到了这个刊物的编辑工作之中,编稿、写稿、审稿,一支小小的红蓝铅笔,描画着他生命的全部色彩。抗战胜利后,他返回上海,仍然主编《小朋友》杂志。1947年又兼任《大公报》副刊《现代儿童》主编。

这正是新中国成立前夕。风雨如晦,长夜漫漫。但是,黎明的到来,终究是不可抗拒的。陈伯吹在一篇童话里写道,“再耐心点儿吧,孩子!春天不久就要到来。那时候,水面发亮了,水也温暖了,你可以自由自在地浮游到水面上去了。”

四

新中国成立后,儿童文学的春天也来到了。陈伯吹以极大的热情投入到了新生的共和国的教育和文学事业之中。这时候,他仍然担任着中华书局《小朋友》杂志的主编,同时还被大夏大学、圣约翰大学、震旦女子文学学院等聘为兼职教授。他在这些大学里开设了“教材教学法”、“儿童文学”等课程。

1952年12月28日,新中国第一个少年儿童出版社宣告成立,陈伯吹被任命为副社长。《小朋友》杂志并入少年儿童出版社继续出版。1954午10月,陈伯吹调到了北京,担任人民教育出版社编审,兼任北京师范大学教授。1957年5月,他又调到中国作家协会成为一名专业作家。这个时期,他不仅为新中国的孩子们写出了许多美丽的童话、诗歌和小说,如短篇小说集《中国铁木儿》、童话集《幻想张着彩色的翅膀》、散文集《从山冈上跑下来的小孩儿》、论文集《儿童文学简论》等。

上世纪80年代里,我有幸和陈伯吹先生一起在烟台参加过中国文联召开的一次儿童文学会议。记得在游览途中,坐在路边休息、聊天时,我曾好奇地问过他的名字的含义。“呵呵,我几乎大半生都在向朋友们解释这个问题。”他微笑着给我解释说,他原来的学名叫“汝埙”,后来念私塾时,有位先生见了这个名字,说与其叫“汝埙”,不如用“伯吹”二字更有意思。这几个字出自《诗经·小雅》中的《何人斯》一诗:“伯氏吹埙,仲氏吹篪。”“伯氏”指兄长、哥哥。他在家中兄妹中正是长兄。1926年他在儿童刊物上首次发表作品,就署了“陈伯吹”作为笔名,后来这个名字就渐渐取代了原来的“汝埙”。陈老还告诉过我,他另有一个笔名叫“夏雷”,源自他的乳名“雷宝”。他是农历6月24日出生的,依照他家乡宝山的习俗,这一天是“雷公”的生日,所以长辈给他取名“雷宝”。后来他就给自己取了“夏雷”这个笔名。由这个笔名后来又衍生出另一个笔名:夏日葵。陈伯老在给一些报纸写杂文时,常常署名“夏雷”或“夏日葵”。

陈伯吹先生一生生活简朴,平日里省吃俭用,恨不得一分钱掰成两瓣用。可是,1981年春天,他却把自己大半生辛辛苦苦笔耕所得和积攒下来的五万五千元稿费慷慨捐出,设立了一个“儿童文学园丁奖”——后来人们为了感念他,改名为“陈伯吹儿童文学奖”,以每年的利息奖掖一些优秀作品,旨在激励大家为孩子们创作出更多优秀的儿童文学作品。

五万五千元!在三十多年后的今天看来,也许不算多大一个数目,可是在当时却是一笔真正的“巨款”。1989年,老人给时在中国作家协会主持儿童文学委员会工作的束沛德写信说:“我的捐款,受通货膨胀的影响,愈来愈贬值……1980年我的捐款几乎可以在上海购三幢房子,如今则半幢也买不到了,令人气短!”如今,“陈伯吹儿童文学奖”已经平稳地评到了近三十届,每届都会出版一本获奖作品集。三十多年来有近二百位儿童文学作家荣幸地获得过这个奖项。

1997年11月6日,一代儿童文学宗师陈伯吹,在上海华东医院仙逝,享年91岁。人的生命是一支脆弱的苇草,但是书比人长寿。陈伯老生前从来不曾以名人自居,而总是谦逊地称自己是“中国儿童文学大军中的一个小兵丁”。去世前他竭力完成的最后一件事,是将自己一生积攒的全部藏书捐赠给了浦东新区筹建中的一座儿童图书馆。如今,这座图书馆被命名为“陈伯吹儿童图书馆”。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇