我五岁开始学画。那时父亲说书法是中国画的基础,于是让我临欧阳询的《九成宫》。我把临的字拿给苦禅先生看,他先把纸翻到背后看看是否力透纸背,后告诉我用笔的方法。“文革”时无法画画,我每天在家中练字,先后临了颜真卿的《多宝塔》,汉代的《礼器碑》、《曹全碑》,以及《圣教序》等,并经常请教徐之谦先生,他教我认识各种字体的间架结构与书写规律。顿立夫先生住在我家对门,我常去他家看他治印,请他讲叙张大千、王福厂先生的治学精神。后来又与父亲一起去拜访启功先生,在小乘巷的平房内听启先生讲传统书法和书法的结构关系,使我眼界大开。那时我在书法上只是用功,勤于练习。

在工厂十年中,我经常刷巨大的标语,刻钢板,出小报,写大字报,在全国各种展览中写不同字体的美术字和楷书,各种宣传工作锻炼了我,我自己也用心去做,边干边学。

1978年进入画院后,紧张的创作和对艺术风格的追求使自己忽视了对书法的重视和练习。20世纪90年代后,创作之余我又开始练字,临一些魏碑、草书及小楷,时而写,时而停。闲暇之余我慢慢养成了读帖的习惯,感到提高眼力比手头功夫更加重要,开始着力思考和研究书法与绘画之间密不可分的关系。

在研读历代名帖中,我慢慢对传统书法产生了新的认识,敬畏之心油然而生。书法家只有在传统中反复进出,才有可能达到至高的境界。历代大家都有“百炼钢化为绕指柔”的功夫与境界,达到自成一家。书法中最重要的是要讲究法度,法是基础,度是分寸,如果在书法创新中不注重基础与分寸,就不可能获得新的高度。

从历史的纵向中研究书法大家,传统与发展的脉络会看得很清晰。但在与同代书法家的横向比较中,我们可能看不清自己的位置,而且易于满足,标准也容易降低。如果把自己放在纵向的历史发展中去审视,会使自己变得清醒与冷静,找出差距——我们需要努力的地方太多了。董其昌对学习传统书法的三个发展阶段的精辟论述,是我学习书法、体认经验的重要借鉴。董其昌在从初若印泥的“形模”、“格辙”,到中若印水的“神理”、“神采”,再到终若印空的“顿悟”方式产生自己集大成之艺术风格的境界中,给我们总结了书法创作从渐修到顿悟的过程,这是何等宝贵的经验与规律!

创新离不开脚踏实地的修为和认识。新观念代替不了真功夫。任何侥幸与自傲都是徒劳的。只有按照艺术的规律去努力才有可能进入新的境界。50年绘画创作的历程使我认识到书法在中国画中的重要性。中国绘画史上如米芾、苏轼、赵孟頫、文徵明、董其昌、八大山人、徐青藤、吴昌硕、齐白石、黄宾虹、李可染等诸多大家的书法与绘画齐名,在绘画与书法史上产生了巨大影响。他们的书法高度支撑着绘画的高度,因为在中国画的最高境界中,书法是重要的基础,而不是我们现在认为的造型是唯一的基础。书法与中国画中的线条是世界上其他任何艺术都无法比拟与取代的。在艺术创新中,不少人以急功近利的方法,试图用其他的艺术语言取代中国画中的线条,试图用色彩来掩饰用线功力不足的弱点,试图用印章来代替自己根本不写书法的不足与缺失,如果是这样,久而久之中国画与其他艺术门类的区别便会渐渐消失,这是应该认真反思的大事。

任何艺术要想臻于理想的境界,不仅要靠技术、技巧,更要体现境界。书法应是在功夫、技巧与境界的完善结合中才能达到欲求的高度。书法与中国画贵在有书卷之气,这是作者天赋、修养、品格、气质的综合反映,其所产生的静气与含蓄,是无法复制与超越的内在之气,而不是外在简单的视觉张力。书法风格贵在自然,应当去除安排与做作。真正的风格是集大成的产物,是传承有致的血脉,是有源有流自成一家而又为后人所继承的经典。书法贵在有古意,能与古人的意蕴相通,随心所欲但不逾矩。

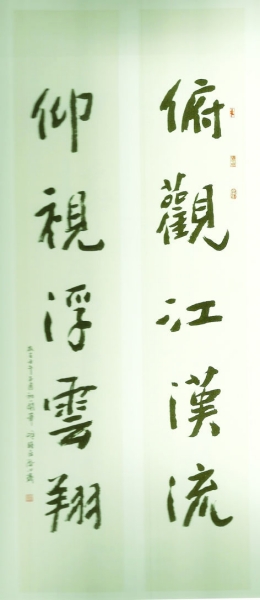

我崇尚书法中的平正。平淡是本,平中见奇为最难。我在书法中追求的是清闲之趣、平和之风、庄言之格、宁静之情。我喜欢欧阳修所谈的“闲和严静”。在繁忙的工作中给自己心中留有一席清闲的空间,在复杂的社会中保持平和的心态,在对书画艺术的认识上保持着清醒的独立思索,在人生与艺术上追求宁静致远的境界。

这几年间,行政事务更加繁忙,整块的绘画创作时间太少,如何利用好这些零碎的时间?于是我把部分精力放在书法创作上,以传统的条幅、中堂、对联、扇面、册页、匾额、手卷等形式,书写历史传统经典中的古文名篇、名诗与名句,把自在的情感与追求书写进自己期望的意境中,这不是结果,只是学习的过程与尝试,用以证明作为艺术家的我,没有白白浪费时间与生命,以此聊作安慰自己吧。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇