1985年1月5日,在中国作协第四次全国代表大会上,中国现代文学馆宣告成立。同年3月26日,文学馆在万寿寺西院开馆;翌日,茅盾故居向公众开放。2000年5月23日,中国现代文学馆新馆在芍药居文学馆路45号开馆。2024年5月18日,这座藏品达98万件的文学殿堂荣膺国家一级博物馆称号。历经40年,从巴金先生最初构想的文学资料馆,到集茅盾故居、图书馆、档案馆、展览馆、研究中心及博物馆于一体的综合性文学殿堂,中国现代文学馆在世界文学版图中刻下属于我们这个时代的文化坐标。

【一】

中国现代文学馆的诞生,源于巴金先生对文学遗产的深切忧思。正如他在《随想录》中所言:“有了文学馆,可以给我国现代文学六十多年来的发展做一个总结,让大家看看我们这些搞文学工作的人究竟干了些什么事情。”1978年春,这位文坛巨匠在与人民日报编辑姜德明的恳谈中,首次勾勒出文学资料馆的构想。

1980年12月27日,巴金正式发出倡议:“我建议中国作家协会负起责任来创办一所中国现代文学馆,让作家们尽自己的力量帮助它完成和发展。”巴金的倡议在文艺界激起强烈共鸣,茅盾、曹禺、叶圣陶、冰心、夏衍、丁玲、臧克家等文坛大家纷纷响应,鼎力支持。时任中国作协书记处常务书记的孔罗荪在《一项重要的文学建设》中记述:“前些日子,我曾经访问过茅盾同志,他非常赞成这个建议,并表示要把他全部创作资料提供给文学馆。”

1981年3月27日,中国作协首任主席茅盾溘然长逝。茅盾逝世后,北京市第一批不可移动革命文物——茅盾故居以及包括《子夜》手稿在内的文稿、资料和生活用品等9100多件被全部捐赠给中国现代文学馆。其中,“1932年茅盾《子夜》手稿”“1945年茅盾五十寿辰题词册”“1948年茅盾《锻炼》手稿、大纲”和“20世纪50年代茅盾《新的现实和新的任务》手稿”被认定为国家一级文物。

1981年4月20日,中国作协主席团召开扩大会议,巴金被选为主席团代理主席(当年12月,在中国作协第三届理事会第二次会议上,巴金被选为主席)。中国作协主席团扩大会议决定建立中国现代文学馆并向中央写出报告。当年6月16日,中宣部批准由中国作协负责建立中国现代文学馆。

建立中国现代文学馆也得到了国家档案局的支持:“文学作品的手稿和有关资料,是国家文学艺术事业档案的重要组成部分,是广大文学家、作家辛勤劳动的结晶,是我国文学以至文化发展历史的真实记录,是我国人民的一项宝贵财富,是发展我国文学和文化事业不可缺少的重要条件之一。这些档案资料应该由专门的机构统一管理。”

民间热情同样高涨,京沪等地读者寄来捐款与珍稀民国刊物。1981年7月,巴金汇出15万元建馆基金,并殷切期盼能在有生之年见证文学馆落成。冰心在《闲话我向中国现代文学馆捐赠字画的经过》(1986年)一文中说:

大概是去年吧,我已将日本作家朋友送我的日文著作九十多本,捐给文学馆了……我还和舒乙他们说好,将来我书架上的书,凡是有上下款的全都捐给他们,现在就先送走这批字画,这里面有汤定之、陈伏庐、沈尹默等老前辈的字和画,时人萧淑芳、胡絜青等的字和画,其中最多的是赵朴初同志的字,因为他常把近作的诗词寄给我看。那天舒乙他们来了,看见我桌上的那一大堆字画卷轴,就摇头说:“这些珍品可不能捆起抱走,得用车装!”第二天他们果然开辆面包车来了,当他们几个人轻轻地托起这些字画下楼去时,我忽然觉得欢快地“了”了一桩大事,心里空旷得多!

1981年10月12日下午,中国作协主席团会议决定由巴金、冰心、曹禺、严文井、唐弢、王瑶、冯牧、孔罗荪、张僖九位同志组成“中国现代文学馆筹备委员会”,并以孔罗荪同志为主任委员。

【二】

1981年4月20日,中国作协党组向中宣部提交请示,建议中央批准建立“中国现代文学馆”,并在首都建筑一座适合的现代化的馆舍。鉴于当下基本建设困难,“可否暂拨给东总布胡同53号房舍(原中国作家协会办公地),或其他适当的房舍,以便迅即着手筹备与开始搜集、保存资料”。然而,东总布胡同53号房舍当时正被其他单位占用,未能协调下来。

时任中央政治局委员胡乔木为中国现代文学馆馆址花费了大量心血。中国现代文学馆原馆长舒乙回忆,“乔木同志为这事下了大力气,整整花了一年半的工夫,方得以解决”。胡乔木最早找到分管北京市文物局的白介夫,希望帮助文学馆在潭柘寺选址。中国作协时任党组书记张光年和秘书长张僖都赞同,但是作协一些同志认为太远,此事作罢。后来又考虑过颐和园的藻鉴堂,但那个地方可能更适合作为休养或写作场所,而且也要几年后才能用,此事又作罢。此后,选址还曾考虑过东交民巷的原国际俱乐部等地。

中国现代文学馆馆址最终选定在西郊万寿寺西院。1982年4月20日,张光年在日记中写道:“上午乔木同志的秘书黎洪来电话,说北京市答应将紫竹院附近万寿寺西院的房屋约二十间拨给文学馆,副市长白介夫昨天带他去看过,修一下可用。他要我找白面谈。”

由于万寿寺西院占用房子的单位迟迟未搬走,巴金于1982年8月26日专门写了一篇文章《再说中国现代文学馆》:“文学馆的招牌早已由88岁老人叶圣陶同志写好,就是找不到地方挂出来……”胡乔木读到这篇文章后,将文章转送给白介夫。10月10日,白介夫写信给胡乔木说,已通知市文物局,决定下星期和占房单位办理交接手续,随即和文学馆商定使用协议。10月16日上午,“中国现代文学馆筹建处”成立会在万寿寺西院举行。胡乔木还亲自为“中国现代文学馆筹建处”挂了牌子。

暮色中的万寿寺,飞檐斗拱与手稿典籍交相辉映,琉璃瓦当映照着文学星光的永恒。1985年3月26日,81岁高龄的巴金在此主持开馆典礼。此后,他因身体问题,终未再踏足京华。这座由文学巨匠们共同筑造的灯塔,将永远守护着民族精神的星空。

【三】

万寿寺门前有一条河,清澈美丽,船可以直接划到颐和园。万寿寺西院纵深狭长,前后六进。文学资料存放在这样有文脉的地方,可谓适得其所。但是,由于万寿寺是砖木结构的古建筑文物,不能改造增设现代防护所必需的消防、防腐、防潮、恒温以及取暖等设施,开馆前不久,第四进院子还发生过火灾,这些对图书、手稿、影片、录像、录音带等文学资料的保护极为不利。何况万寿寺西院又是借用的,自非长久之计。租借协议期满后,万寿寺将恢复历史原貌并对外开放。巴金为此再度呼吁:“文学馆是我一生最后一个工作,绝不是为我自己。我愿意把我最后的精力贡献给中国现代文学馆。”

1986年全国政协会议期间,萧乾等十名委员提出提案:建议早日成立中国现代文学馆基金会并拨给经费、解决馆址问题,以正式建立中国现代文学馆。1988年,萧乾又联合若干委员再次递上提案,充分肯定了文学馆的工作:“中国现代文学馆自1985年开馆以来,开创了我国文学事业一个新局面,使我国作家的著作、手稿及其他有关资料,有了一个永久收藏之所。这是文化事业的一项基本建设。两三年内,该馆已收集并保存我国作家的作品各种版本及外文译本十四万余件,并接待海内外有关机构及人士千余次,对促进中外及海峡两岸之文化交流起着巨大作用。”同时,萧乾再次呼吁为中国现代文学馆“建立永久性馆址”。

1984年,中国作协聘请巴金、孔罗荪为名誉馆长。1992年,冰心、萧乾等被聘为中国现代文学馆顾问。经巴金、冰心及各界人士多方呼吁,1993年,中央办公厅批准建设新馆,国家计委立项批复建筑面积2.4万平方米。1996年,新馆奠基仪式举行;1997年,一期工程正式动工,并被列为向建国五十周年献礼的国家级文化工程。

2000年5月23日,文学馆迁至朝阳区芍药居新址。96岁高龄的巴金虽未能亲临,但其手书的贺信如同穿越时空的灯塔光束,照亮了整个典礼现场。设计师以青铜铸就的巴金手模门把手,在阳光下泛着温润的光泽——这不仅是建筑美学的点睛之笔,更是文学精神的具象传承。当参观者的掌心与青铜纹路相触时,仿佛能感受到老作家笔尖的温度,听见他在《随想录》中的低语:“我们的新文学是散播火种的文学。”

【四】

在1985年建馆之前,巴金首次就捐赠了3000多册图书和15万元稿费,其后又通知各出版社把稿费直接支付给文学馆。巴金先后分十批捐赠7660件文学资料。文学馆为此成立了第一个文库——巴金文库,目前文学馆已建成142个作家文库。“巴金文库”中珍藏着鲁迅赠予他的《凯绥·珂勒惠支版画选集》——这本仅印77本的珍品上,留有鲁迅亲笔题写的“七”字;另有鲁迅与郑振铎合编的《北平笺谱》一函6册,当年只印100部,文学馆藏品编号第“九十四”部,上有两位编者的亲笔签名。第“九十四”三字看笔迹似也是鲁迅的。这些捐赠不仅承载着文学史的价值,更见证了作家间深厚的情谊。

中国现代文学馆恒温恒湿库房、数字化扫描工程等,让茅盾《子夜》手稿与《四世同堂》手稿墨迹等珍贵档案得以永续。老舍《四世同堂》手稿入选《中国档案文献遗产名录》第一辑。该手稿是研究老舍思想和中国新文学史的重要原始资料,手稿中使用的红条土纸和毛笔字迹,生动再现了抗战时期后方物资匮乏的艰难条件,修改痕迹显示了老舍对语言与情节的精益求精。

中国现代文学馆数字化资源库,还保存着老舍20世纪20年代在英国伦敦大学东方学院的讲课录音等珍贵影像视频资料。1924年,老舍被英国伦敦大学东方学院聘为标准中国官话和中国古典文学讲师。当时英国伦敦灵格风出版社曾托伦敦大学东方学院出版一套针对外国人的汉语学习教材,老舍和同事布鲁斯教授、爱德华兹女士合编一套配有唱片的中文教材,名叫《言语声片》。老舍负责中文部分的编辑工作,书中的课文、生词部分的汉字全部由老舍手写,全书的课文和生词也由老舍录音。唱片共16盘,其中第16盘是发音练习,一段是《伊索寓言》,一段是《红楼梦》第25回片段。老舍当时25岁,声音很清亮,音调比较高,不像晚年那么低沉。但是一听就知道是老舍的声音,标准的北京音,清脆、好听。

【五】

每一本捐赠的藏书、每一页泛黄的手稿,都凝聚着文学大家的温情与坚守。在中国现代文学馆恒温恒湿作家手稿库里,臧克家《有的人》手稿静静地躺着,泛黄纸页上“有的人死了,他还活着”的字迹如星芒闪烁。这句传世名句,恰似文学馆40年历程的生动注脚。

当巴金倡议建立文学馆的呼声响起,臧克家以一篇《建个文学馆,好!》率先响应:“我认为,保存作者手稿,也大有必要。既可以对照手稿与印稿的不同,从中看出作者的修改意图,同时在手稿上也可以窥见作者涂改删削的痕迹。”臧克家去世后,他的“概不外借”的图书进来了,《有的人》手稿进来了,书桌也进来了,安放在文学馆“作家书房展”的臧克家书房里。

1996年11月25日,中国现代文学馆芍药居新址举行隆重的奠基仪式。11月29日,朱自清的儿子朱乔森来文学馆谈捐献朱自清遗物的意向。在朱自清遗物中,除了衣箱,还有一副黑边的圆圆的眼镜,一个书架和一只放讲义的旧公文皮包。

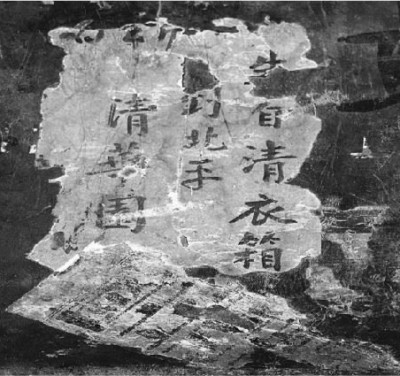

2024年12月,朱自清衣箱被认定为国家一级文物。这只看似普通的衣箱,实则布满了岁月的痕迹。衣箱侧面发黄残纸上的“青岛”字样以及旁边模糊的外文,成为解锁历史的关键线索。经过一番抽丝剥茧的研究,“R.-Kiaochow-Tsiean”被解读为“胶济铁路”。1937年,抗战的烽火燃遍大地,朱自清一家被迫离开清华园。他在颠沛流离中,于该年9月28日抵达青岛,将这只衣箱托运。这只衣箱随着朱自清一路南下,见证了抗战时期知识分子的流亡之路,是那段艰难岁月的生动写照。

衣箱正面清晰写着收件地址“北平 清华园”,但寄件地址却扑朔迷离,“国立”之后的字迹难以辨认,推测可能是“国立西南联大”。朱自清在西南联大度过了7年时光,衣箱始终陪伴左右。在西南联大的艰苦岁月里,朱自清生活拮据,为了维持生计,他不得不从衣箱中拿出物品去典当。即便如此,他依然坚守在教育和学术的岗位上,为学生认真授课。这只衣箱默默见证了他的清贫与坚韧,以及对学术的执着追求。

从“藏之名山”到“传之世间”,文学馆的万千珍藏凝聚着数代作家、学者及其家属化私为公的文化胸襟。40年不过长河一瞬,而中国现代文学馆始终是那艘打捞星光的船。一代代文学守望者以赤诚之心,构筑起这座文学的殿堂。他们有些虽已远去,却如星辰永驻,照亮后来者的航程。

(作者:王军,系中国现代文学馆常务副馆长)

(《光明日报》3.21)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制