几张桌子,数盏灯光,这片学习天地虽小却美,灵活又富有生气。它是年轻人的梦想加油站,是社区居民的心灵栖息之地,更“意外”成为“三点半难题”的一种解法。共享自习室,这一空间的开拓和营造,承载着人们怎样的关注与期待?它为我们推进公共文化服务高质量发展带来了哪些启示?

免费自习室开到了“家门口”

冬日里,夜幕降临,阵阵寒意袭来。不过,这间40多平方米的共享自习室内,却热气腾腾。

这间暖心小屋,位于河南洛阳市涧西区长安路街道长安路二社区的党群服务中心。这是一座颇具历史感的建筑,去年9月,一楼的一间阅读室摇身一变,成为共享自习室。没想到,不到两个月的工夫,这里的座位就变得十分抢手。

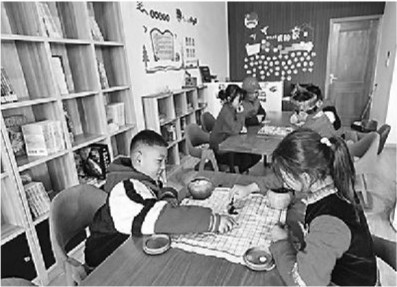

高爱学是长安路二社区党群服务中心的工作人员。不长时间,她就摸清了“用户行为习惯”。白天来学习的,主要以妈妈们和备考、创业青年为主,咖啡配好书,享受难得的独处时间和安静舒适的学习环境。下午四点半一过,这里就是中小学生的天地。“宽大的木桌,被大小邻居们围着坐满是常态。”她欣喜地说。

“之前,孩子放学早,家长下班晚,老人又不会辅导功课,‘三点半难题’一直困扰着我。现在共享自习室一开,问题迎刃而解。大人和孩子都很安心。”聊起共享自习室,家住七号街坊的王女士兴奋难掩,打开了话匣子,“孩子就读的小学就在社区内,距离共享自习室不过200米,高年级的孩子放学自己就能找过来。WiFi、打印机、饮水机,学习可能用到的东西一样不缺,更惊喜的是,还有退休老师志愿来帮忙辅导。孩子们互相带动,学习氛围特别好。”

去年以来,全国多个城市因地制宜,陆续在老百姓“家门口”免费开放了一些自习室。据了解,绝大多数自习室都是利用社区已有的阅读室、会议室、活动室等公共空间升级改造而成。相比商业运营的自习室,“家门口”的自习室书卷气和文化味更加浓郁,环境也更显松弛、包容和弹性。

南京大学城市科学研究院执行院长胡小武介绍,在南京市江北新区大厂街道的1934文化产业园内,就开设有一个旧火车车厢共享自习室,虽然座位不多,但格调十足,吸引了周边社区不少青年群体。

在贵州黔西南布依族苗族自治州贞丰县,当地唯一的24小时自习室开在丰茂街道珉城社区一家名叫Join Fun的公益图书馆内。2022年底,这家公益图书馆正式建成开馆,24小时自习室的门自此打开,至今仍在运营中。镇上有不少备考青年都来这里学习。

满足日益旺盛的学习需求

胡小武观察指出,共享自习室的出现与社会学习需求的增加不无关系。“这种读书的需求不仅来自在读学生,还包括一些准备考研考公考证的年轻人、爱读书的中老年人等,以后这个需求会越来越强烈和多样化,人群规模也将越来越大。”

一些自习室“资深使用者”不约而同地认为,学习是应对社会竞争和压力的有力武器,也应该成为一种生活方式。相应地,人们对学习空间也产生了新的需求。

不少观察者分析,家庭空间虽然温馨舒适,但是学习氛围不足,让人很难保持长时间专注。咖啡馆也在不少人的选项列表中,但如果长时间学习,多少会有些不便。公共图书馆,大则大矣,门也不难进,但开放时间与人们工作时间一致,让不少人断了念想,而且大多数人往返一趟的时间成本也不低。

在此背景下,付费自习室出现并渐成风潮,恰好填补了这一空白。有数据显示,2022年付费自习室用户规模达755万人,2025年有望突破千万人。不过,不少使用者坦言,一些付费自习室气氛压抑紧张,并不适合所有人。而且动辄一天几十元的费用,长时间累积下来也是一笔不小的开支。

如今,免费的自习室越来越多了,让人们的学习生活更加便利。

在胡小武看来,城市中的共享自习室,将更多的文化公共空间开放给有更多需要的群众,既优化了公共文化空间的使用效率,也为有读书、学习需求的各个群体提供了安静舒适的学习环境,是一种非常好的城市文化空间形态,对建设书香社会和学习型城市大有裨益。“嵌入”社区的这个空间,不仅成为学习发生的“容器”,也成为激活社区活力的触发器。在这个公共空间里,人们彼此靠近,找回了久违的温情与信任,情感连接更加紧密,也更有共同体意识。

让人们拥有更多读书便利性

顺势而为,坚持公益属性,功能贴近需求,免费的共享自习室蓬勃发展起来。

近年来,随着基层治理持续强化,作为重要载体的党群服务中心出现在不少人的“15分钟生活圈”内。与此同时,得益于公共文化服务体系建设的持续推进,公共文化空间遍布城市的大街小巷,深入城镇的肌体,这些名称各异的文化和服务空间精心装点着我们的城市和生活。

而这些本就已嵌入社区、植入居民生活的物理空间,为打造更多人可及的共享自习室提供了扎实的基础和条件。“图书馆、文化馆、乡村书屋等公共文化机构甚至包括大型书店顺应社会需求变化,多开辟一些共享自习室或类似的空间,多提供一些邻里化的公共学习和文化场景,最大化利用这些文化和空间资源,让人们拥有更多读书便利性与生活获得感。”胡小武说。

不少受访者指出,其实不少社区都有一些“金角银边”,虽是方寸之地,但只要灵活运用、用心打造,小空间同样可以有大作为。这些“小而美”的空间连缀起来,就是一张密实的大网,“兜住群众的需求,也网住他们的心”。

“不仅空间上要可及,还要包容和多样,保障不同人群都有平等进入的权利,让每个人都能在其中找到舒适的状态,差异化的需求得到较好满足。”在西南大学教育学部副教授易全勇看来,理想的共享自习室应该是个体的加油站、家庭的缓冲区,国家的蓄水池和心灵的栖息地。

(《光明日报》1.7 王丹)

缩小

缩小 全文复制

全文复制