注释,作为历次《鲁迅全集》编辑的关键,因所折射的思想观念更迭,人物评价升降,时代风云变幻,不仅专家学者态度慎之又慎,连普通读者也会以自己的方式参与热议,使之成为现象级的文学事件。稍显遗憾的是,提到宋云彬,大家熟知他是文史学者、出版家、民主人士,对他的首倡之功,迄今却无人提及,笔者特撰小文略作梳理。

1949年10月19日,宋云彬在《光明日报》刊发《纪念鲁迅的一个建议》,率先提出为鲁迅作品做注。摘录如下:

纪念鲁迅,要学习鲁迅。学习鲁迅,总得从读鲁迅的作品入手。……时代变了,教青年人怎样能够一看就了解并且体会鲁迅的作品呢?至于鲁迅的杂文,都是所谓“攻击时弊”的,不知道当时实际情况的人,现在怎么能够看得懂。我敢武断的说,现在的青年朋友都知道鲁迅先生的伟大,都会说学习鲁迅,可是真有兴趣读鲁迅作品的人就不多,真能懂得鲁迅作品的人更不多。……请研究鲁迅的专家们,把鲁迅的小说和杂文,每篇加以详细的注释和讲解。

翌年10月7日,出版总署召开座谈会,许广平表示由于经营困难,愿意结束鲁迅出版社工作,将著作版权无偿捐献给国家。9日,中宣部为此致函华东局宣传部和上海市委宣传部,提出为改善鲁迅著作发行工作,由出版总署接手鲁迅出版社工作,成立鲁迅著作编辑部,还特别说明“鲁迅著作的编校注释工作由冯雪峰专任其事,并调集王士菁(上海)、林辰(重庆)、杨霁云(常州)、孙用(杭州)四人协助”,希望两部门配合开展工作。

宋云彬正任职于出版总署,对其间经过有所了解,就此写了《从注释鲁迅作品说起》。除了再次申说鲁迅作品需做注外,他还提出要加强《野草》研究和编撰年谱。这两项提议体现了他极高的文学素养与史学眼光。可以说,正是宋云彬在新中国成立初发出的“把鲁迅的小说和杂文,每篇加以详细的注释和讲解”呼吁,引起了各方注意,才奠定了鲁迅作品需要注释出版的基调。

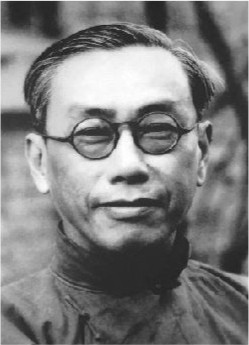

有意思的是,宋云彬与鲁迅的相识却始于一场笔仗。1927年初鲁迅离开厦门到达广州,在一段时间的冷眼观察后认为所谓的革命中心并无特别之处。而此时的宋云彬正担任《黄埔日刊》编辑,年轻气盛的他发表了《鲁迅先生往那里躲》:鲁迅先生!广州没有什么“纸冠”给你戴,只希望你不愿做“旁观者”,继续“呐喊”,喊破了沉寂的广州青年界的空气。这也许便是你的使命。如此社会,如此环境,你不负担起你的使命来,你将往那里去躲?

年底,鲁迅发表《在钟楼上》,表示理解宋云彬的出发点:“这是对于我的好意的希望和怂恿,并非恶意的笑骂的文章。这是我很明白的,记得看见时颇为感动”,并解释自己在广州放弃写作的缘由,是因为深知“凡有革命以前的幻想或理想的革命诗人,很可有碰死在自己所讴歌希望的现实上的运命;而现实的革命倘不粉碎了这类诗人的幻想或理想,则这革命也还是布告上的空谈”。

大革命失败后,宋云彬入职开明书店担任编辑。从后来鲁迅托开明老板章锡琛分送的五本皮脊精装《海上述林》,其中就有宋云彬一本的情况来看,两人未因笔仗交恶,关系不错。

1936年10月鲁迅病逝,宋云彬应约撰写纪念文章《鲁迅》。他以阶级论的视野从运动变迁和队伍分化的高度综述了作家一生的思想历程,文章刊发后获得巨大反响,宋云彬自此开始了推广鲁迅。此外,他还身体力行写作杂文,他的文章出文入史,笔底藏锋,聂绀弩点评“常常是用心平和、不动声色、轻描淡写,有的甚至是与世无涉的外衣裹着,里面却是火与刺”。

除大力提倡注释本外,宋云彬还撰写了《怎么样读鲁迅的著作》《鲁迅的方向,就是中华民族新文化的方向》《我们要向鲁迅先生学些什么》等文章。中华书局徐俊先生曾评价宋云彬是“点校本‘二十四史’责任编辑第一人”,我相信,在推动鲁迅经典化方面,宋云彬应获相似赞誉!

(《文汇报》7.29 邱雪松)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇