在首都医科大学附属北京安定医院儿科主任何凡的门诊,半天就有40多名病人前来就诊,其中三分之二都与抑郁焦虑有关。

尚未定型的青少年,心理问题比成人更难以琢磨。大多数情况下,抑郁和焦虑交织着,根据不同的因素,又可能共患其他问题。

一

何凡说,过去,因抑郁焦虑而来求诊的孩子没有那么多。就在五年前,他们医院儿科病房住的也还主要是患有精神分裂、智力发展障碍等问题更严重的孩子。

北京安定医院儿童精神障碍团队领衔专家、教授郑毅说,对成人来说的怪异现象,如自语自笑,对正处于生长发育期的学前儿童可能就是正常的,因此诊断儿童精神疾病更加困难。以抑郁症为例,成人患抑郁症候的典型表现为“三低”,分别是情绪低落、思维迟缓和活动减少,伴随着食欲下降和睡眠障碍,而对儿童来说,可能就只是表现为“烦”。

郑毅指出,儿童患抑郁症后很少会哭泣或表达消极想法,反而时常表现出易激惹、发脾气、离家出走、学习成绩下降和拒绝上学。

有些青少年患者身上抑郁与焦虑共存。何凡说,焦虑体现为对上学和成绩的担忧,抑郁则是心情低落。“焦虑抑郁就像两个孪生姐妹,长得很像,又成对出现。一个人抑郁的时候,必然会有焦虑的情绪,而焦虑得不到缓解,必定会越来越抑郁。”

当孩子刚出现抑郁和焦虑时,由于没有影响学习等主要社会功能,容易被家长忽略。只是认为孩子变得不听话,而当孩子已经无法正常上学,说明病情影响了认知水平,社会功能受损,这时再来就诊,已经为时较晚。

二

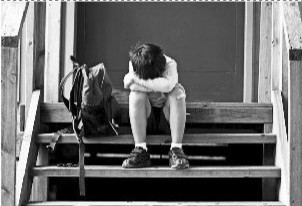

一个女中学生低着头,把腰弓进椅子里。初冬的天气就像她的心境,冷风凛冽,寒潮降临。她掀起袖子,新新旧旧的划痕像蛛网一样爬满手腕,站在一旁的家长脸上也写满了愁苦。

何凡每周有三个半天门诊,这样的女孩她每次都要见到几个。她们因无法控制抑郁或焦虑的情绪而自伤。儿童在12岁左右将迈入青春期。这是迈向成人社会的第一步,学业压力陡升,人际关系开始复杂,外表也逐渐成熟,心理问题更加突出。研究表明,青春期的孩子罹患抑郁障碍的比例翻倍,女孩患病比男孩多一倍。

美国的一项研究指出,女孩尝试自杀的次数更多,但死于自杀的男孩却更多,原因在于,男孩通常会选择不可挽回的自杀方法。有分析指出,女性更在意别人对自身的评价。尤其在社交媒体时代,互联网充斥了碎片化的评价性话语,女性更容易深陷其中,并受到负面影响。

14岁的少女小璐(化名)患有重度抑郁焦虑障碍,但不是因为沉迷网络。她自认为受到了来自老师的言语伤害。“老师经常对每个学生作出很多的评价和定义,还把我们互相对比。”小璐觉得,这些定义“有时候甚至是轻率的”。她试图反驳老师,但发现老师不仅不听解释,还会对她进行“人格上的贬低”。而老师批评的原因,是她成绩的下滑。她渴望老师的表扬,但即使她某次考得好,老师也没有表扬,“让我觉得我永远不够好”。

郑毅指出,青春期问题一直受科学界关注,普遍的观点是,青春期会成为心理问题的放大镜。“如果孩子原本就有焦虑或对立违抗的问题,到了自我意识更强的青春期,这些问题会更突出、会进一步发展”。

根据多年的临床经验,郑毅认为,如果孩子的生理成熟、心理成熟和能力相匹配,就能顺利度过青春期,如果不匹配,就可能出问题。他指出,在如今这个物质富足、信息发达的年代,家长给孩子提供优渥的物质环境,却容易忽视他们的心理发展。“有的小孩独立上幼儿园都难,还有的到了十几岁,长得人高马大,还必须和妈妈一起睡,等到这样的孩子在青春期时,没有足够独立的能力,就可能心理会出问题”。

三

小璐的个头已经超过了母亲,满脑子都是自己的主见,但她不敢把心里话告诉母亲,怕遭到责怪。学校里的事已经让她筋疲力尽,而她在家里也无法放松。“我妈对作业质量的要求很高,还给我布置额外的作业,这才是让我崩溃的原因。”45岁的小璐妈坐在旁边,流起了眼泪。她承认,自己对孩子管教太多,没能倾听孩子的声音。

小璐妈说,现在孩子的生活条件已经远远超过了她小时候,但自己还是“想要更好”。她将原因归结为自己的要面子与攀比心理。此外,独生子女也是一个重要因素,“如果家里有好几个孩子,那总会东边不亮西边亮,现在只有一个,损失不起,只能精耕细作。”

“整个社会都处于一种育儿焦虑中,家长都害怕自己的孩子落下。”北京回龙观医院梁红大夫说,在她接诊的过程中,许多时候都要帮忙调整家长的心态。

当家长带着孩子来治病,开展家庭治疗的难度就大了一些。梁红说,有时经过评估,会发现家长焦虑严重,或者难以控制情绪,不清楚如何去养育孩子。孩子每天与这样的家长相处,也容易产生冲突和情绪问题。

梁红解释说,在抑郁症的治疗中,药物可以改善情绪,而家庭治疗最重要的是教会家长理解孩子的成长规律,如何支持孩子,经营家庭关系。打个比方,“如果妈妈治好了,孩子也不容易得病了”。

何凡时常感到,来访的孩子虽然每天都和父母生活在一起,但却缺少亲密关系。即使是面对面,家庭成员间也没有交流的欲望。“现在很多家庭捧着手机各玩各的,孩子写作业或玩游戏,妈妈逛购物网站,爸爸可能也在玩游戏或看新闻。”每天早上,父母与孩子匆忙起床上班上学,下班后说不上几句话就各自睡去,成了最熟悉的陌生人。

“儿童青少年出现这么多的情绪问题,归根结底,是我们今天的生活方式发生了巨大改变的结果。”郑毅如是说。

(《中国新闻周刊》2021年第46期 苑苏文)

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇