假如把时光倒退一百年,老北京最早出现的也是销量最大的冷食,还得说是雪花酪。

雪花酪最早出现在什么时候,各种老北京的史料说法不一,比如民俗学者张善培先生认为,其早在明清时就出现了雏形,最初叫“雪茶”,但雪与“血”同音,达官贵人们听了不舒服,就在中间加了一个“花”字,叫“雪花茶”,后来又逐步演变成雪花酪。而在出现时间上相对比较清晰的记录,是学者翁偶虹的一段回忆,他说在民国四五年,即1915年和1916年左右,“北京始有土法冰激凌,亦名雪花酪”。

有些不够严谨的文章,常常将老北京的“酪”和雪花酪混为一谈,其实这是完全不同的两种食物。酪的出现要早得多,早在元代《饮膳正要》中就有记载。《光绪顺天府志》有记:“牛酪,按用牛乳造之,造法,将酪入釜,熬以冰糖,搅之,乃倾出,罐盛,待冷,面结浮皮,如豆腐皮然,捞取,用冰置罐外,渐渐凝成矣,味甘而凉。”这种制作手法据说是由蒙古传入京城,在旗人中风靡一时。

酪在老北京人的回忆中是极美味的食物,却是“中上人家”才能吃得起的美食,“因为那时候没有冰淇淋以及其他冷饮如可乐之类的。”所以夏天中午常叫酪铺送一桶酪来——可不是天天吃,而是有客人来,或者过生日才有此消费。

老北京出名的酪铺不少,比如甘石桥的二合义、东四牌楼和西单牌楼的酪铺等,但最有名的当数前门外门框胡同的“奶酪魏”,在邓云乡、白铁铮和梁实秋等先生的笔下都有提及:“他家的酪,牛奶纯而新鲜,所以味道与众不同,大碗带果的尤佳,奶酪里面有瓜子仁,于喝饮之外有点东西咀嚼,别有风味,每途经其地,或散戏出来,必定喝他两碗。”

不过对于大部分北京人而言,酷暑时节,顶着日头走到酪铺,远不如等小贩挑着担子到胡同里叫卖时再吃更方便。翟鸿起先生回忆:“一个人担着两个直径二尺左右的木桶,上盖白布,桶内装得满满的码放整齐的兰花小白瓷碗,碗与碗之间,有一块小木板,就像码放蜂窝煤一样,碗内是洁白的奶酪,清爽香甜。”

庚子以后,洋人进京者越来越多,随之也有很多外国的东西陆续传入北京,比如冰激凌,但价格很是不菲,绝非普通老百姓能吃得起的,于是出现了物美价廉的替代品——刨冰,这大约是雪花酪的前身。刨冰用天然冰制作而成,就是把冰块儿放在刨床的圆盘子上卡住,手摇或电动转动圆盘上的刨刃子,对冰块进行切削,冰块的碎末从圆盘的缝隙掉落到下面的瓷盘上,再浇上由色素、果味香精和糖水配制成的彩色调汁。这种食物价格十分亲民,但最大的问题是制作的机器十分笨重,只能在固定场所售卖,没法儿走街串巷。

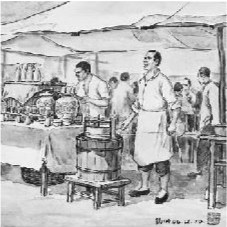

卖雪花酪的制作工艺比较简单,是事先准备一个大木桶,木桶里面再装一个铅铁做的细长小桶,小铁桶的中间有轴,底下和大木桶的凹槽相连,轴上缠有一条胶皮带或一根拇指粗细的绳子。制作的时候,在小铁桶的里面放上水、白糖、玫瑰露等香料,小铁桶的周围(即大木桶与小铁桶的中间)填充上碎冰块儿,然后盖上盖子,来回地拉动绳子,让小铁桶在冰块中间不停转动,使桶里面的白糖玫瑰水混合均匀并迅速冷却成仿佛雪花一般的冰碴。制作的人还要用竹板在桶壁上刮冰凌,卖的时候就用铁笊篱从桶里捞取冰碴和冰凌,装入小碗,让客人用小勺舀着吃,不仅清凉,而且香甜可口,算账的时候论碗计价。

雪花酪与刨冰相比,在“流通”上实现了重大的进步,做雪花酪的桶不仅可以放在手推车上,也可以挂在自行车后架子旁边,或者干脆将自行车改装成带挎斗的三轮车,再把桶放在挎斗上,总之可以走街串巷,现做现卖。而吆喝的方法也有好几种:“冰搅凌嘞雪花酪,又去暑来又解渴”,“冰镇的凌来雪花酪,熟水白糖桂花多”,“冰搅凌来雪花酪,贱卖多盛拉主道”……有些老北京的书籍将“冰搅凌”一律改成“冰激凌”,其实是一种误会。在旧时,冰激凌和雪花酪是有很大区别的,那就是冰激凌要加牛奶和鸡蛋,而雪花酪则无此添加。

雪花酪的“全盛时代”大约在上个世纪三四十年代。那时一到夏天,满城都是卖此冷食的,出现了诸如朝外大街路北的“刨冰王”、清河镇北头路东孙记自行车行(夏天兼卖刨冰和雪花酪)等名店,不仅在口感上竞相改良,甚至连销售方法都花样翻新。根据学者金受申先生的回忆,当时有个著名的“雪花酪张麻子”,在桶的轴上安了个小人,做成打水的模样,“桶转人动,颇能引诱一般小孩,后张麻子竟因此发家,这恐是助人清凉之功吧”。

(《北京晚报》6.16 呼延云)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制