选择北上广深、新一线创业,还是回归故土、建设家乡?年轻一代的选择很多,“90后”骆胤成却转身向西,深信“广阔天地,大有可为”!

两年前,天津大学硕士毕业生骆胤成初到云贵崇山深处时,把这句话写在了第一篇扶贫日记里。此后,他以驻村干部的身份,用692篇扶贫日记,记录下蜿蜒在祖国西南峻岭中的国家级深度贫困县翻天覆地的变化,定格了老百姓摆脱困顿生活后的张张笑脸。

“从丽江市到宁蒗县,再到黄板坪村,弯弯曲曲的丽宁公路有多处180度的急转弯,一边是险峻的大山,一边是山谷和金沙江,形成山路十八弯的奇观。路边经常会看到落石、滑坡和出车祸的车辆。特别是在跨过金沙江的路段,短短的20公里路,有1000多米的落差,耳朵会因为明显的气压变化感觉像坐飞机一样。这一路,我晕车呕吐了两次。”(2019年2月25日)

这天,26岁的骆胤成告别海滨之城天津。从学生到选调生的身份转变,犹如蜕茧。“739户3037人,其中建档立卡贫困户397户1786人,贫困发生率超过50%。”“山洪、地震、泥石流等自然灾害更是多发。”一组组数据背后,是从小生活在云南曲靖的他,从未接触过的世界。

“其实有很多村民很想脱贫,过上小康生活,但最主要的还是受到落后理念的限制,不知道怎么才能摆脱贫困。”(2019年4月28日)

如何摆脱贫困,是这天骆胤成日记中的主题。村民杨六斤便是典型代表。骆胤成忘不了第一次来到他家的情景,一家四口挤在破烂不堪的木瓦房里,室内甚至长着杂草,屋里除了床外没有任何家具。牵来一根电线,点亮一盏灯,这是唯一的电器。

“他们夫妇都是残疾人,生活条件之差,常人难以想象。”骆胤成说。很快,他和同事们帮夫妻二人办了残疾证,并申请到残疾补贴,帮助他们靠种植玉米、花椒、养殖生态猪等方式获得生活收入。

和杨六斤一样,很多村民一辈子没走出过大山。骆胤成在日记里分析,“有产品,没商品”,成了“穷根”之一。“农户家里有蜂蜜、土鸡等土特产,但他们不懂得拿出村外销售,而是习惯性地等待上门收购,赚不到钱。”骆胤成说。为此,他和工作队员们将村里的好产品搜集起来,拿到城里卖。首次尝试就卖出了1万多元,让村里老乡乐开花。渐渐地,村民也学会了出去寻“商机”。

贫困的根源在哪?出路在何方?凌晨3点,骆胤成在日记中写下感悟:“贫困群众在政府拉一把的同时,还要努力往前走一步,最终一定能走上脱贫致富的道路!”

“顺手做一点点善意的行动,能影响到这群大山里可爱淳朴的小孩子。”(2020年5月13日)

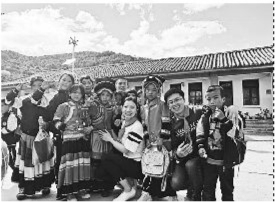

这天,骆胤成酝酿已久的“开学第一课——梦想是什么”终于落实了。他拉着几个年轻人一起,每周从镇上赶到黄板坪完小,为这里的104名学生“画梦”。日记里的他,无比兴奋地写下这句话。为了把辍学的孩子“拉”回课堂,骆胤成想了不少办法——先让各村(社)第一轮入户动员,仍拒绝入学的,由骆胤成逐一进行第二轮动员,最后请镇党委、各村(社)集中走访“钉子户”。坚持一年,竟成功动员42名辍学生和229名“两后生”重返校园。

在扶贫一线,骆胤成见证中国减贫中肉眼可见的变化。农户家里破烂的木瓦房变成崭新的洋房,坑坑洼洼的泥土路变成平整的水泥路,网络信号全覆盖、自来水入户、供电有保障。

贫困村的每一寸“细胞”,都实现着跨越。通过692篇“扶贫日记”回顾这一切,骆胤成想送自己一朵开在这山岭间的“小红花”,同时他也对“青春”有了更深的体悟。

(《新华每日电讯》1.27 白佳丽 宋瑞)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇