1991年1月6日,正在京都大学读三年级的小林尚礼听到噩耗:1月3日中日联合登山队在攀登梅里雪山途中失踪。后来证实,登山队遭遇雪崩,全体遇难,这是人类现代登山史上的第二大山难。

作为京都大学登山队成员的小林,因为回老家错过了这次登山活动,也因而躲过此劫,他形影不离的好友笹仓俊一和学长儿玉裕介却没有再回来。小林一直无法释怀队友的离去,直到1998年7月,一个令人震惊的消息传到日本——雪山脚下明永村的村民在冰川上发现了登山者的遗体。这次发现彻底扭转了小林尚礼的命运,在之后的二十多年里,他一次次来到云南,深入梅里雪山,寻找队友的遗体。这二十多年的经历是他与亡友漫长的告别。

1998年7月,在收到发现遗体消息的四天后,包括小林在内的日方收容队就被派往当地。在那里,小林见到了队友们的遗物和遗体。7年间,登山队员的遗体在雪山上结冰、融化、再结冰……又通过了高达千米的冰瀑到达冰川,已经变形残缺到难以辨认,10具遗体中只有5具能够根据衣物勉强确定身份。一具遗体在胸口贴身的口袋里还放着女友的情书,一具遗体仍然高举着手臂,像是在生命的最后一刻努力要抓住什么的样子,一具遗体的手表上,时间永远定格在了01:34。

在大理对遇难者遗体进行火化并举行葬礼后,一位日本遗属捧着骨灰盒喃喃自语道:“山难之后已经七年,今天终于真正了结了。”这句话一下子点醒了小林。“我得以重新思考逝者的遗体所承载的重量。也正是这句话,支撑着我走过了后面多年的遗物搜寻工作。”小林尚礼说。

回到日本后,小林辞去了工作,成了一名拍摄大自然的自由摄影师。第二年,他再次来到雪山山脚下的明永村,继续搜寻其他队友的遗体。在明永村长达一年的驻扎中,小林和村支书扎西每隔一两周就要进山搜寻一次,这一轮的搜寻又发现了四位队员的遗体,尽管有些遗体只剩被裹在登山鞋里的足部骸骨。

在明永村长期居住的那段时间,他也曾回到东京,但在梅里雪山脚下度过的日子不断从脑海中跳出来。小林感叹,“就好像是我在另一个世界里走了一遭,在梅里雪山的那个我和在东京的这个我,成了人生链条上的两个断点。”于是,每一年,他都要到明永村生活一段时间,拍摄梅里雪山的四季,也让整个人融化进这个环境里。

每年夏季,冰川持续融化,遗物陆续暴露在冰面上,大块遗骸不多,主要是碎布、塑料碎片,捡拾这些东西有点像是在捡垃圾,就好像是神山将不洁之物倾吐了出来。直到2019年,他一共确认了十六位队员的遗体,剩下尚未发现的只有队医清水久信一人。

明永村的清晨,是在向梅里雪山的祈祷声中开始的,对雪山的信仰就是村民们日常生活的一部分。在当地藏人的眼中,梅里雪山是一座神山,他们称其为“卡瓦格博”。一直以来,攀登“卡瓦格博”在当地都会遭遇激烈反对。1991年中日联合登山队启程前,当地藏民曾封桥堵路,拒绝帮登山队搬行李,拼死告诫登山者。1902年至今,人类曾十多次攀登卡瓦格博峰,都以失败告终。在1991年的山难发生后,1996年中日重新组建联合登山队再次挑战卡瓦格博峰,小林也参加了这次攀登,仍然失败。2001年,当地人大正式立法不再允许攀登卡瓦格博峰。于是,在一百多年的现代登山史上,卡瓦格博峰成了一座未登峰。

1999年小林在村里常驻的那一年,有一天搜寻完遗体,在坑坑洼洼的下山路上,小林问扎西:“关于攀登梅里雪山这件事,你是怎么看的?”小林至今还记得扎西当时的神情,他驻足瞪视着小林,一字一句地说:“任你是谁,都绝对不允许攀登卡瓦格博!神山,就像亲人一样。如果踩你亲人的头,日本人也会生气吧?你懂不懂我们藏族人为什么冒着生命危险还要去转山?”

小林回忆说:“我被扎西搏命般说出来的话所击溃。对这片土地和这里的人了解得越多,对人与山之间的深刻联系感受得也就越多,我不断地思考我们一直在做的‘登山’这件事到底意味着什么。”“不可以攀登这座山。”他第一次产生了这样的念头。

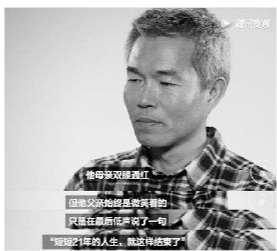

从2005年开始,能在冰川上搜寻到的遗骸和遗物已经非常少,但在那时,一卷从冰川上回收来的蚀锈斑驳的相机胶卷被冲洗了出来。照片上,有在山难地雪原上微笑着搬运行李的队员和三号营地最后的全景,这些照片安慰了小林,遥隔十几年的时空,他得以与友人重逢。而小林自己,已经从一个21岁的大学生步入了知天命的年纪。在他心中,死亡已不再是结束,生命仍然会以某种形式存续。

(《中国新闻周刊》2021年第4期 李静)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇