2020年12月8日,既是北京紫禁城即故宫建成600周年,又是明北京城建成600周年。其根据是,《明太宗实录》永乐十八年(1420年)十一月戊辰(初四日)即公元1420年12月8日记载,永乐皇帝在北京紫禁城新落成的奉天殿(今太和殿)暨殿前广场举行盛典,向天下、向臣民、向外国使臣等宣告:北京的都城、郊庙和皇宫,“爰自营建以来,天下军民,乐于趋事,天人协赞,景贶骈臻,今已告成”。这就表明,明紫禁城和明北京城建成于1420年12月8日,到2020年12月8日,为600周年。当时是同时兴建三座城,即宫城(皇宫)、皇城、京城,这三座城同时告竣,奠定了今北京城的格局和基调。

故宫已被联合国教科文组织定为世界文化遗产,所以北京故宫既是中国的,又是世界的。所以说,明北京皇宫和明北京城建成600周年,是中国文化史,也是世界文化史上的一件大事。

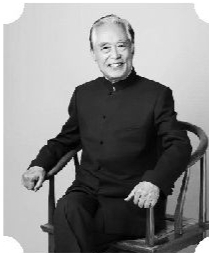

从2012年到2020年,我通过电视、网络和图书等形式,讲述故宫的历史、建筑、艺术、人物和精神。许多朋友问我,为什么研究故宫并写故宫、讲故宫?

实际上,我与故宫有着特殊的缘分。这种缘分,概括说来,有五种:这就是情缘、地缘、学缘、人缘和机缘。

情缘

我出生在山东蓬莱一个半山半海的小乡村,曾祖父、祖父、父亲、兄长四代先后到北京谋生。老家有一句民谚:“为人不上京,等于白托生。”清代、民国初年进京打工多不带家眷,老了落叶归根。他们每一年或两年回乡探亲一次,自然要讲北京、讲皇宫的故事。祖母很会讲故事,特别会讲宫廷的故事,那时我便对故宫产生浓厚的兴趣。1949年北平解放之初,父亲带我第一次走进故宫,终于圆了我的一个童年向往故宫的梦。

地缘

我到北平后,住在北新华街北口,今北京音乐厅旁边。那里同故宫、中南海、中山公园(社稷坛)、天安门、文化宫(太庙)等只有长安街的一街之隔。我上中学在南长街南口路西的北京市第六中学,那里是清朝升平署的旧址。学校同故宫也只有南长街的一街之隔。我们一度就在天安门广场上体育课,还参加了修整天安门广场的义务劳动,并参加新中国成立的开国大典。课余时间,我和同学们经常徜徉在天安门、故宫、社稷坛、太庙甚至中南海。我们学校的老校工徐沛霖曾做过皇宫侍卫,学校北边的会计司胡同里住着清宫老太监,我曾经多次听他们讲过故宫和清朝的往事。这些都成为后来我研究故宫所特有的地缘。

学缘

学,既指读万卷书,也指行万里路。我学清史,因清承明制,也涉猎明史,我还研究北京史、满学,而以上这些学科的一个重要的交叉点,就是故宫。所读的文献、档案、文集、笔记、碑刻、宫史等,多与故宫有关。因为学术研究的关系,我经常去故宫博物院明清档案部即后来的中国第一历史档案馆,查档案、看文献、开会、考察,总算有千次之多。我也写过研究故宫的学术专著和学术论文。故宫姻系中的北京“三山五园”、沈阳故宫、避暑山庄、木兰围场、南京明宫遗迹、故宫文物南迁四川乐山安谷旧址、台北故宫博物院及其山洞文物地库、台中雾峰北沟防空洞文物库房遗址等,我都多次去参观考察,并结识许多跟故宫有关的学界师友。这些使我与故宫结下深厚的学缘。

人缘

因学缘,结人缘。跟故宫相关联的学术团体,如北京史研究会、清代宫廷史研究会、北京满学会、中国紫禁城学会、中国古都学会等,我都在其中担任过职务。20世纪八九十年代,故宫成立紫禁城出版社,恢复《故宫学刊》和《故宫博物院院刊》,创办《紫禁城》杂志,成立中国紫禁城学会,编纂《故宫志》和《故宫词典》,创建清宫史研究室等,我都从朋友那里先知其事,有的还参与其中。这样,我在故宫内外,结识了一批多地区、多学科、多单位、多领域的老专家和青年俊彦,得以汲取他们的学术成果,对故宫及其外延有更多、更细微的了解。这些成为我读故宫、写故宫难得的人缘因素。

机缘

万事万物,总有机缘。我写故宫遇到三次机缘。

第一次写故宫,是2010年至2012年,值与央视《百家讲坛》和长江文艺出版社合作的机缘。成果是在《百家讲坛》开讲《大故宫》系列讲座66讲,出版《大故宫》一、二、三部,之后又补充播出和出版了第四部——《御窑千年》。

第二次写故宫,是2019年至2020年,值与网络音频平台喜马拉雅和华文出版社、青岛出版社合作的机缘。成果是在喜马拉雅开讲《大故宫六百年风云史》系列讲座100讲,出版了文字翔实版《故宫六百年》(上下册)和简明版《大故宫六百年风云史》。

第三次写故宫,又是一个特殊的机遇。疫情来临,禁足在家,于是梳理资料,写出《故宫疑案》书稿,由中国民主法制出版社梓行。

(《光明日报》1.16 阎崇年)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制