1860年10月,也就是160年前,被誉为“万园之园”的圆明园,在大火中被烧毁。我们不能忘记外国侵略者这种野蛮的行为。

160年后,通过技术复原和各种努力,我们得以重新审视圆明园。今天就向大家介绍一下相关研究。

谐奇趣的五彩之谜

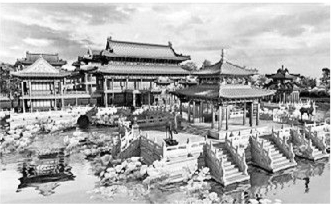

西洋楼景区在圆明园长春园北部。清朝乾隆十二年(1747年)时,乾隆皇帝想建筑一组带有喷泉的外国园林,于是下旨意大利传教士郎世宁(Giuseppe Castiglione)和法国传教士蒋友仁(P·Michel Benoist)做设计。

他们的第一个设计是谐奇趣,完成于乾隆十六年(1751年)。谐奇趣原来到底是什么样子?我们找到了它的铜版画。从铜版画大体能看出来它中间有三层楼,旁边有一些廊子环绕,前面有两个小的二层亭子。后来我们在故宫博物院找到了样式房所绘的平面图。从这张图我们基本上知道它大体的平面轮廓。但是它的立面到底是什么样?我们又找到了德国摄影师恩斯特·奥尔末(Ernst Ohlmer)在1873年拍的老照片。

老照片比铜版画要准确,从学建筑的人眼睛里可以看出建筑比例各方面的关系,能够知道当年大概的样子。我们还发现了照片摄影师在他日记里有这么一段话:“这里的装潢……五彩缤纷,如彩虹般绚烂……映入你眼中的是装饰物丰富而动人的色彩,浸润在北京湛蓝色的天空里。随着观者移动的脚步和太阳的光影不停变幻,建筑物白色大理石的映衬让它们格外醒目,倒映在前方的湖面上,如同幻影……观者不禁怀疑自己来到了‘一千零一夜’的世界里。”

外国巴洛克时期的一些房子,它们的色彩基本用在屋顶上,比如柏林夏洛腾堡宫和维也纳美泉宫,二者屋顶颜色不同,但是墙基本是同一色。可是这两座宫殿给大家的印象绝不是五颜六色。为什么摄影师说谐奇趣是“五彩缤纷,如彩虹般绚烂”呢?它不是一个纯粹的一般的西洋建筑,而是用很多彩色琉璃来装饰的,当时郎世宁这些传教士虽然按一般的巴洛克式建筑风格做了设计,但是也在琢磨如何让中国人接受巴洛克,在这个过程中,他们可能就想到把有特点的中国元素加进去。谐奇趣贴了这么多琉璃,让建筑显得更加生动活泼。

海晏堂蓄水楼的秘密

西洋楼景区另一座规模较大的是海晏堂。大家最熟悉的十二生肖喷泉就在这里。许多人由此知道圆明园有海晏堂。十二兽首的喷泉是一组水力钟,喷泉从哪儿给水?过去传言喷泉源自太监挑水。在圆明园,我们可以看见好几个部分的遗存,海晏堂本身坐西朝东,堂前为生肖池,堂后有蓄水楼。蓄水楼遗迹看起来是一个大土台,当年在土台顶上有一个很大的水池,从其他地方把水供应到水池里,然后再从这个地方流到十二生肖每个兽首的口再喷出来。土台建好后,在上面建了水车房。在样式房图上,我们看到写着东水车房、西水车房,那么水车房的水又是怎么通到喷泉的?我们当时复原谐奇趣时看过一张图,这张平面图画了水车房所在位置,用红色的线标注了给水管,从水车房通过水管把水引出来,通到当地所用的喷泉里。后来在一次开国际会议时,我们请搞探地雷达的人探查了一下,发现西洋楼地下确实有水管,前年发掘出一部分,是铜水管,历经近300年,仍然保存完好。

除了研究管道,我们还想知道水车房的动力装置如何运作。来华传教士里真正跟这个有关系的,应是蒋友仁。蒋友仁原来是数学家,乾隆皇帝让他搞这个设计,他肯定要从数学的角度想如何把水压上去,怎么做,怎么计算利用势能这些东西。我们通过水车房动力装置复原,发现它是由水平放置的齿轮,在毛驴的牵引下带动竖向的齿轮,利用传动装置,使三个凸齿轮不间断转动,带动提水斗,将水注入蓄水楼水池。

在清朝的政治历史上,圆明园的地位不亚于紫禁城

现在的西洋楼遗址景区,留下了十组建筑的残迹,一般人往往以为看了它就等于参观了圆明园,其实西洋楼景区在当初圆明园里所占的比例只有全园总面积的2%。

那么圆明园的核心部分在哪里呢?这要从造园历史说起。

圆明园建于清康熙四十六年(1707年),它本来是四皇子胤祯(后来的雍正皇帝)的赐园,建在康熙皇帝所在的畅春园北侧。现在北京大学西门外有两个小的砖门楼,从那里往南走就是畅春园,圆明园离畅春园很近。胤祯做皇子时很低调,所以圆明园起初造得很简单,他曾经写过《园景十二咏》,都是葡萄院、竹子院、鱼池、菜圃等,建筑也不太多。后来他登基成为雍正皇帝之后,请风水师看了一下风水,风水师说这块地很好,西北高象征昆仑山,东南低象征东海,看起来跟中国版图很像,雍正听风水师这么讲了之后,决定要在原来的基础上把圆明园扩建成皇家园林。其中在园区核心地带做九个小岛围成的九州,象征中国古代所谓的天下九州的说法。同时他还希望将来的统治能够天下太平,万方安和,所以造了万字形的房子。雍正皇帝在紫禁城守孝三年期间,发出谕旨:“始命所司酌量修葺,亭台邱壑悉仍旧观。惟建设轩墀,分列朝署,俾侍值诸臣有视事之所。构殿于园之南,御以听政………园之中或辟田庐,或营蔬圃……”这时圆明园有了较大的发展,首先添建了园南的朝政建筑,以便在园中听政。宫门、大殿一个一个相继造起来,大体形成了前朝后寝的格局。大宫门、正大光明是前朝部门,勤政亲贤是皇帝日常理政的场所,九州清晏是皇帝寝宫区,也是圆明园的核心区。

雍正皇帝在这个园子里住,不是为了休闲,而是理政。一开始,他在这里住了好一阵没有人给他上奏折,于是就发了一个谕旨:“谕吏部兵部,朕在圆明园与在宫中无异,凡应办之事俱照常办理,若因朕在圆明园尔等将应奏之事少有迟误,断乎不可。”

乾隆帝即位后,在圆明园东侧建了长春园,收回周边亲王赐园后,最先是出现了绮春园,到了乾隆朝中叶又并入了熙春园和春熙院,形成圆明五园。

雍正和乾隆奠定了圆明园的基础,嘉庆对绮春园的整合起了重要作用,道光、咸丰在圆明园进行了少量的不同程度的改建、添建。圆明园的景区随着皇帝的审美需求不断变化,再加上失火一类的灾异,所以圆明园这座遗址公园现在有不同年代的遗址。

清朝的雍乾嘉道咸五朝皇帝一直把圆明园当作治国的场所之一,因此在清朝的政治历史上,圆明园的地位不亚于紫禁城。

我的博士生贾珺(现为清华大学建筑学院教授)去故宫查《起居注》,发现清代五位皇帝住圆明园的时间都比在紫禁城长,乾隆大概平均每年有150天,最多的是道光,几乎每年有近300天都住在圆明园,最后在那里去世。

圆明园的鼎盛时代

从历史上看,乾隆时期圆明园营建最为繁忙,经过这一时期经营,圆明园的建设基本定型。

乾隆在宫里守孝三年以后回到圆明园,对圆明园有过少量的添建,让他一生念念不忘的是,与皇祖康熙在牡丹台看牡丹时,他的聪明才智,得到皇祖的称赞,并把他带回宫中养育。他一生中不断回忆起这件事,并在乾隆五年(1740年)修了皇家家庙性质的安佑宫以示纪念,安佑宫又称为鸿慈永祜。

乾隆三年(1738年),皇帝下令宫廷画家沈源、孙祜把圆明园中的所有景物画出来,于乾隆九年(1744年)完成《圆明园四十景》图。四十景图的原本是绢本的,现在不在中国,160年前英法联军火烧圆明园时被掠走,现存法国巴黎图书馆。20世纪80年代,当时我们的外交部门向法方提出,这四十景图能不能给我们做一个彩色的复制品,法方给我们复制了。四十景图反映的是乾隆九年时期的圆明园。

此后圆明园又不断变化。乾隆觉得他要像祖父一样执政60年,于是从乾隆十年(1745年)开始在圆明园旁边建筑一个长春园,作为自己归政娱老之所。

当时档案中有圆明五园之称,除了圆明园、长春园,南侧有绮春园,北侧有春熙院,东侧有熙春园,熙春园就是清华大学所在之地,所以清华大学和圆明园有很深的渊源。到了嘉庆年间,一方面整合了绮春园,但又将春熙院赐给公主。到了道光年间,熙春园又被赐给了亲王。

圆明园里,哪种景观最多?我们统计后发现,最多的竟然是农业景观,其次是书院、书楼、书屋,第三是宗教建筑。

农业景观如杏花春馆、田字房、北远山村等,在雍正时期就有。后来乾隆年间又在杏花春馆添建了春雨轩等,春雨轩添建以后雨水特别好,乾隆为它做了许多诗,说春雨轩是吉祥物,自从建了它以后国家年年风调雨顺。

乾隆比较重视文化,所以有许多书院、书楼、书屋。比较有名的有汇芳书院、碧桐书院等。文源阁是圆明园的藏书楼,藏乾隆时期编纂的《四库全书》,于乾隆三十九年(1774年)兴建。这个书楼仿的是宁波天一阁,是六开间的房子,这在中国古建筑里很少见。因为《易经》上有句话“天一生水,地六成之”,藏书楼怕火,所以觉得建成六开间可以有一个保护书楼的吉祥意思。文源阁的设计,也体现了圆明园建筑的不拘一格。圆明园还有许多书屋,皇帝不仅是在正式的地方读书,而且在他的寝宫、小的佛寺里也有书屋,皇子读书的地方更不能少,有20几处,乾隆告诫皇子“愿为君子儒,不做逍遥游”。乾隆说自己生平喜读书,处处有书屋,“来如读画领神韵,坐则翻书晤古人”。因此圆明园的书屋特别多,这也是过去我们看到的一些皇家园林中很少见的。

圆明园中的宗教建筑比例也不低。圆明园的宗教建筑,并不是大家印象中经常看到的佛寺、宫观,它们的设计很有特色。例如慈云普护这组宗教建筑,里面供了各种神像、佛像,不拘一格。

圆明园里还有一些代表仙境的特殊建筑。比如蓬岛瑶台,仿海上三神山所建,由三个小岛组成。古代传说东海有三神山,有神仙在那里制作长生不老药,皇帝们都对这个三神山非常向往,古代许多园林里都出现过。雍正建了蓬岛瑶台,到了乾隆又新盖了另外一个方壶胜境,方壶胜境盖好了以后,他说“却笑秦皇求海上,仙壶原即在人间”。长春园的海岳开襟也是表示仙境的建筑。乾隆当时是非常有想象力的。

乾隆曾六下江南,他把江南的好景物也搬到了圆明园,长春园中仿南京瞻园建成的如园、仿扬州曲园建成的鉴园、仿苏州狮子林建成的圆明园狮子林等,给圆明园带来了江南风光,所以有一个清末的诗人写了一句诗:“谁道江南风景佳,移天缩地在君怀。”

对欧洲建筑的影响

后来圆明园的景物通过法国传教士王致诚(Jean-Denis Attiret)等人给朋友的信传到了欧洲。圆明园被誉为“万园之园”的说法,出自1743年11月1日王致诚写给在巴黎的友人达索(M·d Assaut)的信,他在信中说:“这是一座真正的人间天堂。园中的建筑造型,其美无与伦比……建筑与山石、花木之间的巧妙结合……景色之多不能一目看尽……一切都趣味高雅……可以长时间地游赏。”他不仅一一记录了园中所见景物,还生动描绘了皇帝在圆明园的生活,例如春节在圆明园逛买卖街的情景。他的信件在1747年汇编成《耶稣会士书信集》,1749年在法国出版,轰动了欧洲。1752年他的《中国第一园林特写》英译本出版。王致诚的书影响比较大,导致欧洲上层许多达官贵人对圆明园非常青睐,要求当时的建筑师给他们设计类似圆明园的房子,模仿中国园林,所以以圆明园为代表的中国园林在乾隆年间开始走向世界。

在当时英法等欧洲国家争相仿造中国园林的过程中,有的似是而非,有的模仿得有点像,比如法国LIIe-Adam,Cassan公园的八角亭。因为中国皇家园林里有许多农业景观,所以在凡尔赛宫里出现了小特里阿农农舍这样的农业景观。仿造最好的,我认为还是钱伯斯在英国伦敦郊外建的邱园塔。我觉得他仿的是广州六榕寺的六榕塔,因为钱伯斯到过广州,通过六榕寺六榕塔的老照片,可以发现它和邱园塔造型非常相似。仿建做得最像的还是建筑师,而不是传教士。

我们还发现,中国建筑对欧洲的影响并不仅仅局限于建筑,美国观念史学家洛夫乔伊说:“中国园林是欧洲浪漫主义的起源之一,它推动和促成了浪漫主义的转向。”

中国建筑史研究起来,许多地方值得我们重新思考,我们能够想到的,不仅仅是某个建筑物什么形状、里面有什么东西,而是想到更多背后的东西。因此和园林中一个个具体的实体建筑相比,圆明园的文化价值更值得重视,这些文化价值使我们有许多新的认识。

(《光明日报》11.7 郭黛姮)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制