法学教授们的担心,正在逐渐成为现实。

以人脸信息交易为核心的黑色产业链,不仅存在,而且非常猖獗。央视新闻报道,在某些网络交易平台上,花2元就能买到上千张人脸照片,照片主人可能会遭遇精准诈骗、财产损失,甚至人脸可能被用于洗钱、涉黑等违法犯罪活动。

教授的抗争

今年3月,清华大学法学院教授劳东燕在小区单元楼电梯口意外看到一张公告:小区即将在每个单元楼门口安装人脸识别门禁系统,下方附了一个二维码,要求业主自行扫码登记,上传人脸、身份证和房产证等信息。

出于职业本能,在人脸识别过度应用上,劳东燕一直是坚定的反对者。她给物业和居委会写法律函邮寄过去,提醒对方,不经同意而收集个人的生物信息,违反现行的法律规定。在和街道、业委会与物业开展了四方“谈判”后,该小区推行人脸识别门禁的计划无限延期,至今尚未开启。

“你面前的人脸识别机,只要扫一下你的脸,比你更清楚你的银行卡余额。”人脸数据,如果被泄露并与其他数据关联,将带来灾难性的后果。劳东燕称:“你不知道是谁在收集人脸,不知道对方到底收集了你哪些信息,也不知道对方保存了什么,更不知道对方怎么使用。后面全部都是黑箱。”

“人脸”可能被偷了

从技术上来看,采集人脸信息很简单,只要有摄像头就可以不间断采集。

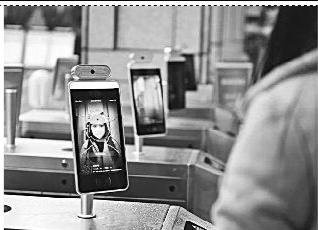

很多人都有这种感受,收集并使用人脸数据的工具和场景,正变得越来越多:拥有相册读取权限的App、提供人脸解锁功能的手机厂商、进行身份验证和面部检测的各种金融类App,甚至是办公楼里的刷脸出入系统,以及无处不在的安防摄像头。

除了少数获得用户同意的软件或场景,大量场景下的人脸信息采集,悄无声息。“部分商城会运用人脸识别技术,收集顾客的行为和购买手段”“一些高校运用人脸识别技术收集学生的抬头率、微表情、上课的姿态”,以及“基于人脸图像分析技术的换脸、美妆、性格判断、健康状态预测等应用”被广泛使用。

数据采集是人脸识别产业的最前端,云从科技相关负责人告诉记者,云从科技为此构建了一个由91个摄像头组成的矩阵用于全方位采集人脸,2年时间采集了1000个人,每个人产生了20万张图片,共计2亿张图片。采集的人脸数据场景也非常丰富,包括不同表情和服饰,比如闭眼、皱眉、微笑、大笑、戴眼镜、戴帽子等等。

但线下采集的数据远远不够,云从科技还从网络抓取了1000万人大概10亿张人脸数据,加入到机器学习的数据库中。基于这些海量的数据,公司人脸识别准确率从68%上升到99%。

使用爬虫工具抓取互联网上公开的照片,成为整个行业的普遍做法。中科院计算所研究员山世光告诉记者,人们在网站上传照片,如果能找到两三张或者十几张照片,这个人的数据就可以用来给算法做能力建设。这些数据包括一些明星,也包含普通人的照片,数量庞大。

多位人脸识别从业人员都提到,在人脸识别技术上,中国之所以走在世界前列,一定程度上得益于互联网上的大量数据以及相对宽松的网络环境。在他们看来,互联网上的照片是“主动公开的”,拿这些数据锻炼算法“不算侵犯隐私”。

国家新一代人工智能治理专委会委员曾毅认为,这种爬虫的做法并不合理合法,“我甚至难以相信,技术公司只是单纯采集照片,不拿走网站上其他的个人信息”。

“人脸”可能被卖了

早期一些人脸识别技术公司疏于对数据的保护,被“疏漏”的数据,很多流入了人脸信息贩卖的黑市。有媒体曾报道,有商家在网络商城兜售“人脸数据”,涵盖2000人的肖像,每个人有50到100张照片,共计17万条,照片的主人公不仅有明星,还有不同职业、不同年龄的普通人。此外,每张照片搭配一份数据文件,包括眼睛、耳朵、鼻子、嘴巴、眉毛等轮廓信息。商家告诉记者,这些人脸数据,一部分从搜索引擎抓取,另一部分来自境外一家软件公司的数据库。

更严重的是,随着越来越多的人脸数据被上传到云端,数据泄露或违规使用的可能性大大增加,不排除运营工作人员的盗取、数据库被黑客入侵、公司破产倒闭数据库被倒卖等可能。

劳东燕认为,可以确定的是,人脸数据的泄露,所带来的潜在的安全风险,远比手机号与账户信息的泄露更为严重。人脸、声音、虹膜等生物信息泄露后,没有办法再更改。

被滥用的技术

早在2017年,前美国中央情报局技术分析员斯诺登就曾经预言:以手机解锁为代表的人脸应用出现,会让人脸扫描正常化,也会让人脸识别终将被滥用。

如今,预言已经成为现实。2017年,苹果推出支持人脸识别解锁的新款手机iPhone X,同年,支付宝、京东、苏宁也都先后开启刷脸支付功能。

“随着人脸识别技术应用场景的大肆扩张,人脸识别技术也被广泛用于商场流量统计、社区管理、办税认证、物品保存、景区出入与演出场所的检票等。”劳东燕撰文写道。

教育是人脸识别的“重灾区”。不少教育科技公司都推出过类似旷视的监控功能,声称可以分析学生在课堂上的行为,并对异常行为实时反馈。除了课堂以外,高校所谓的“智能校门”,教室门及宿舍的出入也都在加装人脸识别系统。有数据显示,2018年智慧教育的市场规模超过5000亿元。众多AI技术公司、教育场景公司加入红利的争夺中。

小区引入人脸识别门禁系统,在今年也引发越来越多的争议。近四五年来,国内不少小区都开始引入人脸识别做门禁。2017年,一家技术公司曾宣传:“人脸识别门禁正逐渐成为国内‘智慧小区’标配,传统小区的开发模式已逐渐被颠覆。”

劳东燕从多方了解到,小区安装人脸识别门禁,并非物业的主意,而是街道办的“规划”。2017年,北京有12家小区入选首批智慧小区示范工程建设单位,人脸识别门禁便是标配。不仅北京,作为“智慧城市”“智慧社区”“旧改”“雪亮工程”中的一个重要系统,集人脸识别、门禁控制于一体的智能门禁闸机,正在渗透国内许多省市的社区。

北京太川科技有限公司的一位销售人员告诉记者,去年年底开始,找他们安装人脸识别门禁的小区多了起来。这些项目多是对方主动找上门合作,一些街道办有相应的补贴政策。

在劳东燕看来,政府部门有需求,公司要抢占市场,二者“合谋”,让存在大量风险隐患的人脸识别应用“遍地开花”。

(《中国新闻周刊》2020年第41期 杨智杰)

缩小

缩小 全文复制

全文复制