敦煌鸣沙山东麓的一片断崖上,留存着735个洞窟,4.5万平方米壁画,2415尊彩塑。宋代以前的绘画作品,除墓葬出土之外,几乎都是仿作或摹本,真迹大多散佚或损毁。唯独敦煌留下了从十六国北凉至元代的千年壁画。

敦煌研究院名誉院长樊锦诗初到莫高窟的时候,很多问题萦绕在她的心头:为什么在被世人遗忘的沙漠里会产生如此辉煌的石窟艺术?那些金碧辉煌的壁画和彩塑,究竟是如何被创作出来的?那些精美绝伦的壁画是什么人画的?后来她任敦煌研究院院长17年仍不禁感叹:“我倾注一生的时间,也未必能穷尽它的谜底。”

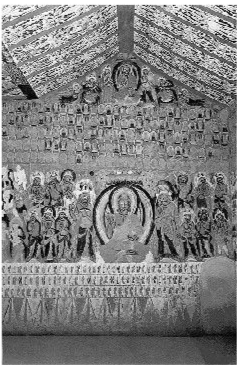

莫高窟有史记载的第一个窟建造于366年,东晋十六国前秦政权的建元二年,一位叫乐僔的僧人从中原行脚至此,不经意望到对面三危山上万道金光,犹如千佛显现。于是他开凿出一个洞窟坐禅修行,后来又来了一位高僧法良。从此,僧侣、画师、商贾云集敦煌,从官吏富商到普通百姓,敦煌石窟营造绵延了千年。

根据对壁画题记和敦煌文献的研究,大约只有公元10世纪左右的壁画作者有零星资料,有名有姓者仅十几人。

画师董保德就是这十几人之一,他生活在曹氏归义军统治下的敦煌,当时的中原正值宋朝。英国敦煌学家魏泓认为,宋都汴梁的画师或许会认为董保德所在的敦煌只是穷乡僻壤,宫廷画院吸引了一批能文善画的文人,画作的意境和美感达到历代高峰。“他们的名字为人所知,但画作多已散佚,而董保德和当时塔里木一带的其他画师的作品至今仍受人欣赏,尽管他们的名字早已被人遗忘。”

中国艺术的正宗与主流

1940年,张大千率家人弟子远赴敦煌,迫不及待提灯入洞,石窟内所有墙壁绘满了五彩缤纷的壁画,没有一点缝隙,张大千对随行的人说:“不得了!比我想象中不知伟大了多少倍。原定计划是来此三月观摩,恐怕留下来半年都还不够。”

他惊叹于敦煌壁画的艺术成就,提出“敦煌壁画是出自名手而非工匠”的观点。佛教最初传入中国时,典籍数量有限,除了参考文字,画师们必须充分发挥想象力,才能完成一幅完整的壁画。张大千由此认定,这些壁画作者绝不是普通的工匠。

至今仍有许多画家赞同这一观点。日本著名画家平山郁夫生前第一次去莫高窟,“如同触电似的不动地停立着”。他断言:这些超越时空、超越国境、超越所有人的价值观的壁画,足以和法国乔治·鲁奥的画匹敌,这说明一千多年前,有鲁奥水平的画家早已在敦煌存在了。“敦煌壁画,即使放在世界美术史上,也是无与伦比的艺术作品。”

目前,没有任何史料证明古代曾有名家到访敦煌。敦煌研究院文献研究所前所长马德系统性地研究了敦煌古代工匠,他认为敦煌画工之所以技艺高超,是出于“时代的标准”:“时代要求普通画工也要达到那个水平,手工业的地位一直比农业低,不光身份低而且要求严,那个时代你不管是在哪儿画,你都要达到那个水平,才能自己独立去承接任务。”

然而,一位敦煌画工即便画得像阎立本一样好,也难以留名千古。“因为他在民间画,是普通的手工业者,宫廷画家是跟在皇帝身边的人,这就是一个平台的问题。”马德对记者说。

据推测,如今敦煌留世的少量人名,部分是画工下笔前调试颜料和墨水,在空白处信手写下自己的名字,后被壁画覆盖。随着部分壁画脱落,这些草稿上的字迹才浮现于世。

第3窟的壁画上有一行模糊的小字:“甘州史小玉敬造”。有人推测史小玉可能就是一位画工,但除此之外没有更多记载,无人知晓他生平经历、来自何方。

仅有一些画师的姓名被零星地记录下来。《董保德重修普净塔功德记》记载了董保德的修塔和佛事活动。马德细细读了几遍,发现文章着重宣扬他所在的画行群体,而不是个人画艺。现存于巴黎国家图书馆的文献《塑匠都料赵僧子典儿契》则记载,五代塑匠赵僧子家中遭水淹,没了住所,无奈将未成年的儿子典卖给别人抚养。这些记载虽有名有姓,但仍无法推知这些工匠创作了哪一幅画或哪一尊塑像。

中国工匠艺术与文人艺术的分化发生在宋代。英国艺术史学者柯律格认为,苏轼第一个使用了“文人画”概念,强调真正的士人画家应有简淡之心和内在冲动的创造,不应为获取报酬而画——这意味着11世纪中国首次出现了普遍性的绘画理论,阐述业余文人画家与职业画工的区别。

“历代画坛评论,往往只谈士大夫的画,对画工的画,不屑一顾,这种偏见很可笑。看看这儿吧,画工中有多少丹青的高手!我自己用土颜料临摹的几幅北魏壁画,论气势的恢弘,论线条的粗犷,法国野兽派画家鲁阿的作品,又何尝能超出哩!”敦煌艺术研究所(敦煌研究院前身)第一任所长常书鸿说。

美术史学者李浴曾在敦煌艺术研究所任副研究员,离开敦煌前,他多次对常书鸿说,历来画史都只写几个著名的士大夫画家,对民间艺术创作绝口不谈或只是浮光掠影,将来他书写画史一定要扭转这种偏见。

“他们并不留恋什么残山剩水,也不主张什么胸中丘壑,而是切切实实地描绘社会生活和理想中的佛家世界,使人们喜闻乐见。他们的笔触刚劲有力,线条流畅自如,刚柔相济,用色厚重而明快,描绘精致而完整,造型更是生动完美,美轮美奂。”常书鸿在自传里写道,“画工所形成的淳朴而浑厚的画风与后来中国文人画的绘画风格,是两种不同的风格和路子。我认为这是中国艺术的正宗与主流。”

敦煌的画师来自世界各地

敦煌地处河西走廊的最西端,是丝绸之路的交通要道,商贸云集熙来攘往,“华戎所交一大都会”。用敦煌学者王惠民的话来说,“古代敦煌就像现代的深圳一样”。

石窟艺术是随着佛教的传播而进入中国的,古代印度的佛教徒在远离尘世的山中凿建石窟,用来修行和礼拜。传教的僧侣来到敦煌,带来了随行的画师。马德推测,敦煌最早的一批画师很可能来自印度或西域。

古代敦煌人将开凿石窟和绘塑佛像看作功德善举,世世代代造窟成风。敦煌研究院现有8个原状大小的复制窟,每个窟需由15人左右、花费5至6年时间方可完成。而在古代,建成一座洞窟所需的时间和工匠人数未有确凿证据。考古学者王惠民考证,一些由财大气粗或政治地位高的窟主资助的窟很快可以建成,有些窟则断断续续建了几十年。

依据佛经和窟主的意愿,画工先要对整个窟内各壁的内容和题材进行总体规划,设计的画稿被称作“粉本”。画工通常是师徒制,师傅娴熟地在墙面上徒手绘制,用毛笔蘸淡土红颜色勾画。画稿完成后有些会标上“色标”,也就是不同颜色的代号,例如夕(绿)、工(红)、廿(黄),由弟子们分工上色。

平山郁夫曾在日本法隆寺用一年时间临摹了一幅金堂壁画,到莫高窟后,他发现第220窟的壁画与法隆寺那幅极其相仿,两处观音像从画风到肌肤的颜色、线条、花纹都完全一样,仿佛失散多年的孪生姐妹。他考证后推测,这两幅壁画应该是根据同一个粉本画出来的,都来自唐朝的长安画坊,不知何故,一幅穿越沙漠抵达敦煌,另一幅则远渡重洋出现在奈良。

敦煌早期壁画多见西域笔法,即从天竺传来层层叠染的凹凸法。人物形象也与中原大相径庭,中原盛行魏晋南朝士大夫的审美,崇尚瘦骨清像、褒衣博带,而莫高窟早期人物均为鹅蛋脸,鼻梁突出,是典型的西域形象。

公元525年,北魏东阳王元荣出任瓜州刺史,在莫高窟掀起了造窟热潮,可能带来了中原的画工。这个时期的第249窟和第285窟出现了明显的中原风格,249窟顶有乘着凤辇的仙人东王公、西王母——道教题材和中国传统神话加入了壁画当中。

上千年间,敦煌的画师来自世界各地,除了西域和中原工匠,后来吐蕃、西夏、元代统治时期,少数民族画师也加入了壁画创作,莫高窟形成了杂糅的艺术风格。敦煌研究院院长、美术史家赵声良认为,敦煌并没有全面接受中原风格,而是在中原风格的影响下,艺术家们更大胆地采用了中国式的审美精神和艺术手法来表现佛教艺术。

飞天是佛教壁画中的经典形象。佛经里经常描述诸天人、天女赞叹歌舞或者散花的情景。印度的飞天有翅膀,而敦煌的飞天则与中国传统神仙联系在一起,只画几根飘带就可以飞起来。马德发现,北魏晚期以后,飞天有了更强烈的动感,“画得很轻盈、很苗条,飞天伎乐手里拿着乐器,一边弹奏一边飞。”

中原画家还带来了汉代以来广为流行的长卷式构图,例如《九色鹿王本生图壁画》用长卷故事表现了释迦牟尼生前舍己救人的事迹。赵声良认为,“敦煌壁画长卷式故事画正是以中国传统艺术来改造外来佛教艺术的典范,特别是其中以山水景物来表示特定的环境,山峦、树木在画面中占有较大的位置,反映了中国山水审美思想,这是印度、西域的绘画中所没有的。”

壁画的作者籍贯同样没有记载,许多是今人经过不断的临摹和研究后推测的身份。敦煌研究院美术研究所所长马强认为第172窟可能由中外画家合作完成,南壁形象丰满,是典型的盛唐风格,而北壁的菩萨头大腰细,像是出自中亚画家之手。联想到唐朝大画家吴道子在寺庙作画,像明星一样受万人追捧,曾举行过比试画艺的活动,马强猜想,或许这两位敦煌画家也在洞窟里比试技艺的高低。

现有研究均显示,敦煌画工的社会地位不高,作为世袭手工业者,代代相传。工匠建窟时居住在北区的小窟内,后来出土的调色盘可以让人窥见他们的生活境况。“工匠的待遇不高,一旦因天冷或其他原因停工,就饥寒交迫。”王惠民说。文献显示,寺庙里的木匠10人每天早上各领1升白面,中午各领2个胡饼。《敦煌遗书·王梵志诗》有一句诗记录了工匠的境遇:“工匠莫学巧,巧即他人使,身是自来奴,妻是官家婢。”

工匠的技术级别自下而上可以分为生、匠、博士、都料,塑匠赵僧子已是最高级别的都料,仍穷困潦倒,被迫典当自己的儿子,换来“麦贰拾硕、粟贰拾硕”。马德解释,塑匠本身就是泥瓦匠,修洞窟时负责雕塑佛像,平时没有活干,就靠帮人泥炉砌墙为生。

“由于人间的贫困,艺术工匠才为人们幸福的憧憬在墙壁上描绘出富足与豪华的彼岸世界。”画家、学者史苇湘被称为敦煌“活字典”,他从一生的临摹经验中体会到,敦煌相对安定的时期,壁画、彩塑会显得消沉、因循、黯淡,每当动荡或战争频繁时,反而变得有生气、富于幻想,人情味浓厚。

“苦难的下层工匠、农民、寺户、驿户,在这个被沙碛与封建制度所封闭的社会里,在现实生活中看不见光明,佛教成为他们惟一的慰藉,他们在宗教中抒发自己的愤懑、哀怨和希望,发挥了他们的想象力,培养了表达他们意志与愿望的绘塑工匠,创造了莫高窟的文化与艺术。”史苇湘写道。

正是这些无名工匠创造了令后世惊叹的奇迹

敦煌画家的创作思想并未有文献留存,除了临摹,后人很难知道画家们在作画时究竟发挥了多少创造性。马德认为敦煌画师的创作自由是一个逐渐削减的过程。早期画师可以自由发挥创作天赋,北魏的《鹿王本生图》里,叙事从画的两头向中间推进,“充分发挥了画家自己的想象力”。西魏至盛唐时期,寺院和窟主参与创作,与画师协商创作内容。中唐以后,画师处于从属地位,只能听从窟主的意愿被动创作。

公元10世纪,敦煌出现了官方管理的画院,一些画师因此获得官职。德国海德堡大学东亚艺术史研究所所长胡素馨认为,这一时期画师的社会和政治地位虽有所上升,但“绘画的主要功能依然是提供服务,而非自主创作”。

为营造洞窟出资的人称为供养人,莫高窟现存供养人画像八千多身。国家博物馆研究员李翎发现,早期敦煌绘画供养人像体量极小,后来逐渐变大,位置也逐渐显要,“赞助人像(功德主)的由小变大,甚至超过佛菩萨的尺寸,从构成组合到画面题记的长篇大论,不是画工的意图,完全是赞助者个人欲望不断膨胀的结果。”

西方学者发现意大利文艺复兴时期,赞助人对于绘画的控制权几乎改写了西方艺术史的走向。李翎认为,敦煌艺术后期的状况与之类似,被窟主和供养人的意图左右,“画工在其中只扮演着可怜的角色:一个不需要头脑的手艺匠人”。

但正是这些无名工匠,创造了令后世惊叹的奇迹与珍物。

(《南方周末》9.24 李慕琰)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制